tes_ses_1b_les_4piliers_de_lactivite

1

Les quatre piliers de l'activité

Louis MAURIN | Alternatives Economiques, Hors-série n° 053 - juillet 2002

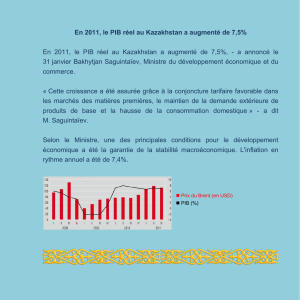

A quoi sert le PIB français ?

Vingt ans de croissance

La consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses de l'Etat et le

commerce extérieur alimentent la croissance de la production.

Le socle de la croissance économique est constitué de la consommation des ménages. En

France, avec 717 milliards d'euros, elle représente plus de la moitié (54%) du PIB, lequel

atteint 1 336 milliards d'euros (1). Contrairement à ce que pourraient laisser croire les

commentaires des enquêtes mensuelles de conjoncture, la consommation est un élément plutôt

stable. Les ventes de parapluies s'accroissent quand il pleut, mais la grande masse des

dépenses (les loyers, les charges liées au logement, à l'automobile, etc.) se reproduisent assez

régulièrement.

2

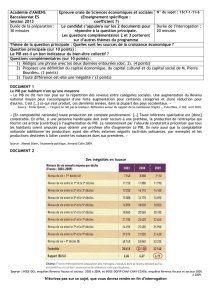

La fameuse confiance des ménages (D1)

Les pics de récession ou de reprise sont nettement moins marqués pour la consommation que

pour l'investissement. Ainsi, au plus fort de la récession du début des années 90, quand

l'investissement perdait plus de 6%, la consommation ne fléchissait que de 0,6%. Attention

tout de même: une petite variation des dépenses des ménages peut avoir des effets importants

sur la croissance, par un effet de masse (la consommation représente 2,7 fois

l'investissement).

Contrairement à des discours répandus, ces dépenses de consommation sont peu liées à l'état

d'esprit du moment. La fameuse "confiance", si souvent invoquée par les gouvernements, peut

provoquer des effets de relance durant quelques mois ou, quand elle se transforme en

défiance, alimenter une épargne de précaution temporaire. A moyen terme pourtant, c'est le

niveau de vie qui détermine le niveau des dépenses. La relative stabilité de la consommation

s'explique en partie par la rigidité à la baisse des salaires: une rigidité appréciable pour les

intéressés, mais qui évite aussi que les ralentissements soient plus accentués. La répartition

plus structurelle entre épargne et consommation dépend de facteurs de fond que l'on décrypte

mal: rendements et produits de l'épargne, incitations fiscales, position dans le cycle de vie,

évolution des systèmes de retraite, etc.

Les aléas de l'investissement (D2)

Le deuxième pilier de la croissance, qui en fait son dynamisme, est l'investissement des

entreprises. Avec 267 milliards d'euros, on est bien loin de la consommation: il représente

"seulement" un cinquième du PIB. Pour partie, cette différence est artificielle, car on

comptabilise mal l'investissement immatériel (*). Ainsi, par exemple, formation initiale et

formation continue façonnent pour de longues années le niveau et les structures de la

compétence de la main-d’œuvre. Au total, les dépenses d'éducation représentent 7% du PIB et

n'apparaissent pas comme un investissement, alors qu'elles en ont les caractéristiques.

Les dépenses à long terme des entreprises forment la variabilité du PIB: de 1998 à 2000, elles

ont progressé à un rythme supérieur à 6%. Au cours de cette période, l'investissement

explique à lui seul 40% de la croissance totale. Sa source première est la demande

qu'anticipent à moyen terme les entreprises. Pour acheter une machine, il faut avoir de bonnes

perspectives de ventes. Mais il faut aussi que ce soit rentable, c'est-à-dire que les rendements

réels escomptés (inflation déduite) dépassent le coût des emprunts à réaliser ou la rentabilité

des placements financiers. La montée des taux d'intérêt peut rendre les placements financiers

plus attractifs que l'investissement dans la production.

Derrière la rentabilité de l'investissement, se cache la question du partage du profit. Si les

entrepreneurs estiment que la part qu'ils vont récupérer est trop faible, ils auront peu intérêt à

investir et à prendre des risques. Avec des conséquences négatives à long terme sur le

potentiel de fond de l'économie et sur ses capacités d'innovation et d'adaptation. A l'inverse, si

la part des profits est trop élevée, non seulement les travailleurs sont spoliés du fruit de leur

labeur, mais, comme l'avait souligné Keynes, il y a un risque important d'une déprime de la

demande, avec répercussion sur l'investissement. L'équilibre résulte toujours d'un rapport de

force entre patrons et salariés, arbitré par la collectivité qui, via la fiscalité, peut prendre aux

uns et redonner aux autres.

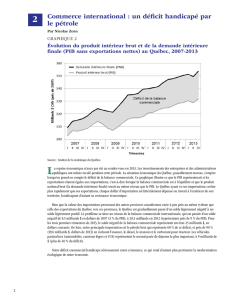

L'ouverture de l'économie (D4)

3

Le troisième pilier de la croissance est constitué de nos échanges avec le reste du monde.

C'est dans ce domaine que la situation a le plus évolué. En vingt ans, de 1980 à 2000, le degré

d'ouverture de notre économie (mesuré par la moyenne des importations et des exportations

rapportée au PIB) est passé de 16% à 28%. Cet indicateur montre le degré d'insertion de la

France dans l'économie européenne et mondiale. Aujourd'hui, le niveau des exportations (près

de 400 milliards d'euros) dépasse de loin celui des investissements. En 2000, la progression

des ventes françaises à l'étranger (+ 43,5 milliards d'euros) a dépassé la hausse totale du PIB

(+ 40,2 milliards d'euros).

L'évolution des importations et des exportations dépend des facteurs structurels:

compétitivité, savoir-faire, réseaux commerciaux, ressources naturelles, etc. Mais le

commerce extérieur varie aussi de façon plus conjoncturelle, en fonction de l'évolution de

l'économie mondiale. Ainsi, alors qu'elles avaient progressé de près de 13% en 2000, les

exportations ont stagné en 2001 et même régressé au premier trimestre de cette année.

Les dépenses publiques (D3)

Enfin, les dépenses publiques forment le quatrième pilier, que la comptabilité nationale

nomme "dépenses de consommation des administrations publiques". Il s'agit de la valeur des

services non marchands produits par les administrations, moins les paiements partiels

effectués par les ménages. Depuis 1980, cette part a légèrement progressé, de 22% à 25% du

PIB, puis elle est revenue à 23%. On est loin d'une collectivisation de l'économie.

Sur longue période, ces dépenses jouent une fonction régulatrice : la volonté des

gouvernements d'amortir les chocs d'un côté, et surtout la continuité des services publics, font

que le niveau de dépenses est relativement indépendant de l'activité économique. Les revenus

ainsi distribués évitent une dégradation supérieure. Ce fut net en 1993, où ces dépenses se

sont accrues de 4,6%, alors que le PIB reculait de près de 1%. Plus près de nous, en 1998, la

vigueur de la croissance a permis d'enregistrer une stagnation des dépenses de consommation

de la collectivité sans restriction majeure des services publics.

Ces quatre piliers de la croissance sont liés entre eux. On l'a vu, les besoins de consommation

se répercutent sur l'investissement à moyen terme. Celui-ci détermine notamment la

compétitivité des entreprises vis-à-vis de leurs consœurs étrangères, et donc le niveau des

exportations. Les dépenses de la collectivité, outre leur action sur les structures de l'économie,

peuvent aussi maintenir l'activité du pays.

L'art d'une bonne politique économique

Tout l'art d'une bonne politique économique consiste à maintenir un savant équilibre pour

arriver à un niveau d'ensemble de la croissance qui soit élevé et constant (voir page 26).

Depuis le milieu des années 70, aucun gouvernement n'a trouvé la recette miracle pour faire

tenir l'équilibre plus de quatre années. La première difficulté est de savoir à quel moment et à

quel degré il faut intervenir pour réguler les cycles. Parfois, la chance est de la partie. Qu’elle

soit ou non favorable, la baisse des impôts de 2000 est arrivée à point nommé pour soutenir la

croissance en 2001, alors qu'elle avait été décidée en plein boom économique. La seconde

difficulté est que, face à un choc de grande ampleur, l'intégration des économies européennes

rend assez vain tout effort de relance dans un seul pays, car il se traduit rapidement par une

hausse des importations

4

Faut-il croire les prévisions ?

Entre Madame Soleil et des chercheurs sérieux, on trouve de tout dans le monde de la

prévision économique. Il est rare qu'un institut annonce avant tout le monde ce qui serait

intéressant, à savoir un retournement de conjoncture. Pour une raison simple: prévoir consiste

la plupart du temps à prolonger les tendances du moment. En outre, les événements politiques

nationaux et internationaux échappent, par définition, aux experts. De la guerre du Golfe aux

attentats du 11 septembre, ces événements ont des répercussions importantes. L'une des

grandes variables qu'ils ne maîtrisent pas, qui fluctue fortement et se répercute nettement sur

l'activité économique, est le cours du baril de pétrole.

Dans l'ensemble, les prévisionnistes demeurent assez conformistes: face à la concurrence, les

instituts préfèrent ne pas prendre le risque de se trouver en décalage avec le reste de la

profession (1). Plus que les données affichées, c'est l'exercice lui-même qui importe: la façon

dont les experts économiques décrivent les enchaînements en cours et les facteurs en jeu.

(1) "L'art de la conjoncture ou comment se tromper intelligemment", Alternatives

Economiques n° 138, juin 1996.

* Investissements immatériels : dépenses de recherche-développement, formation

professionnelle, à caractère commercial, logiciels.

En savoir plus :

Le ministère de l'Economie, direction de la prévision:

www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/macroeconomie/index.htm

L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE): www.ofce.sciences-po.fr

Le Bureau d'informations et de prévisions économiques (Bipe): www.bipe.fr

Le Centre d'observation économique (COE, Chambre de commerce de Paris):

www.coe.ccip.fr/03/macroeco.htm

Le Crédit lyonnais: http://finance.creditlyonnais.fr/default.asp

La Société générale: http://groupe.socgen.com/ecofr

(1) L'exemple français est utilisé comme illustration, il est représentatif de la situation des

pays industrialisés en général.

1

/

4

100%