N° 66 S É N A T

N° 66

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 2002

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation du Sénat pour la planification (1) sur les perspectives

macroéconomiques à moyen terme (2002-2007),

Par M. Joël BOURDIN,

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; Mme Évelyne Didier, MM. Serge

Lepeltier, Marcel Lesbros, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; MM. Pierre André, Yvon Collin, secrétaires ; MM.

Gérard Bailly, Joseph Kergueris, Patrick Lassourd, Michel Pelchat, Daniel Percheron, Roger Rinchet, Gérard Roujas,

Bruno Sido.

Prévisions et projections économiques.

- 2 -

SOMMAIRE Pages

PRÉSENTATION : À PROPOS DE LA PROJECTION MACROÉCONOMIQUE

EXPOSÉE DANS LE PRÉSENT RAPPORT.............................................................................................. 8

PREMIÈRE PARTIE : LES PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE

FRANÇAISE ET DES FINANCES PUBLIQUES À L’HORIZON 2007............... 10

CHAPITRE I : LA FRANCE DANS SON ENVIRONNEMENT EUROPÉEN .............................. 12

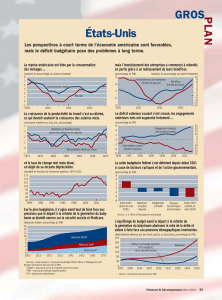

I. UNE HYPOTHÈSE DE REPRISE DE LA CROISSANCE EN 2003............................................. 12

A. UNE CROISSANCE ATONE EN 2002...................................................................................................... 13

B. LES CONDITIONS D’UNE REPRISE EN 2003...................................................................................... 14

1. Scénario de reprise en 2003 ....................................................................................................................... 15

2. En Europe, une combinaison des politiques économiques peu expansionniste............................. 16

II. DIVERGENCES ET CONVERGENCES EN EUROPE................................................................... 19

A. DES ÉCARTS DE CROISSANCE ET D’INFLATION PERSISTENT EN EUROPE.................... 19

B. UNE POLITIQUE MONÉTAIRE TROP RESTRICTIVE ?................................................................... 21

CHAPITRE II : PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES À MOYEN TERME................... 24

I. UN SCÉNARIO DE REPRISE MODÉRÉE DE LA CONSOMMATION ET DE

L’INVESTISSEMENT.................................................................................................................................. 24

A. UNE CONSOMMATION RELATIVEMENT DYNAMIQUE............................................................. 24

a) La consommation serait bien orientée................................................................................................. 25

b) La consommation est soutenue par la progression du revenu des ménages….......................... 25

c) … ainsi que par une baisse modérée du taux d’épargne des ménages ........................................ 27

B. UNE REPRISE DE L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF À PARTIR DE 2004............................. 28

C. LES AUTRES COMPOSANTES DE LA DEMANDE INTÉRIEURE PÈSENT SUR LA

CROISSANCE................................................................................................................................................... 29

II. LA CROISSANCE, LES PRIX ET L’EMPLOI................................................................................... 32

A. UNE CROISSANCE AU RYTHME DE LA CROISSANCE POTENTIELLE................................. 32

1. Résultats de la projection............................................................................................................................ 32

2. Une croissance potentielle française comparable à celle des partenaires européens

de la France.................................................................................................................................................... 33

B. UN RYTHME DE CROISSANCE INSUFFISANT POUR RÉSORBER LE CHÔMAGE............ 34

C. UN SCÉNARIO DE CROISSANCE NON INFLATIONNISTE......................................................... 36

- 3 -

III. UNE CROISSANCE PLUS SOUTENUE PEUT ÊTRE ATTEINTE À DE

STRICTES CONDITIONS .......................................................................................................................... 37

A. UN SCÉNARIO QUI SUPPOSE UNE PROGRESSION PLUS VIGOUREUSE DE LA

DEMANDE INTÉRIEURE MAIS AUSSI UNE BAISSE DU CHÔMAGE STRUCTUREL....... 37

1. Une croissance du PIB de 3 % par an suppose une progression plus dynamique de la

consommation et de l’investissement ....................................................................................................... 37

2. La croissance serait équilibrée grâce à une baisse du taux de chômage structurel.................... 39

B. CRÉATIONS D’EMPLOIS ET BAISSE DE L’ÉPARGNE ALIMENTERAIENT LE

DYNAMISME DE LA DEMANDE INTÉRIEURE................................................................................ 44

1. Hausse des revenus et baisse du taux d’épargne des ménages.......................................................... 44

2. Un scénario d’endettement des entreprises ............................................................................................ 45

IV. LES CONSÉQUENCES D’UNE REPRISE RETARDÉE DE L’INVESTISSEMENT.......................................... 46

A. UNE HYPOTHÈSE DE REPRISE RETARDÉE DE L’INVESTISSEMENT….............................. 46

B. … DONT LES CONSÉQUENCES SERAIENT DOMMAGEABLES POUR

L’ÉCONOMIE................................................................................................................................................... 47

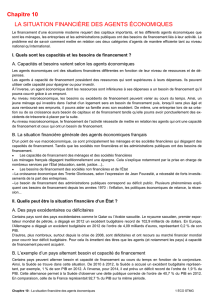

CHAPITRE III : LES TENDANCES DES FINANCES PUBLIQUES .............................................. 50

I. UN ÉQUILIBRAGE DES FINANCES PUBLIQUES QUI N’EST PAS ATTEINT À

L’ÉCHÉANCE 2007 ...................................................................................................................................... 50

A. MALGRÉ DES HYPOTHÈSES FAVORABLES…................................................................................. 51

1. Deux scénarios où la croissance est plus ou moins soutenue mais, au moins, égale à

la croissance potentielle.............................................................................................................................. 51

2. Des orientations strictes de « politique budgétaire ».......................................................................... 51

B. …L’ÉQUILIBRE DES COMPTES PUBLICS N’EST PAS ATTEINT EN 2007............................. 53

1. Une réduction inégale du déficit public................................................................................................... 53

a) Un déficit public de 1,8 point du PIB en 2007 dans le scénario de croissance

potentielle ................................................................................................................................................... 53

b) Un quasi-retour à l’équilibre dans le scénario de croissance à 3 %............................................ 54

2. Une trajectoire de retour à l’équilibre qui n’offre que peu de marges de manœuvre

pour des réductions supplémentaires de prélèvements obligatoires................................................ 55

C. LES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RETRAITES ...................................................................... 58

D. DES RÉSULTATS DANS LA LIGNE DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES

PUBLIQUES DU GOUVERNEMENT....................................................................................................... 61

1. Les hypothèses de la programmation des finances publiques à l’horizon 2006,

présentée à l’appui du projet de loi de finances pour 2003............................................................... 61

a) Deux scénarios de croissance, tous deux supérieurs à la croissance potentielle...................... 61

b) Des engagements presque identiques.................................................................................................. 61

2. Des résultats contrastés............................................................................................................................... 62

a) Le scénario de croissance à 2,5 %........................................................................................................ 62

b) Le scénario de croissance à 3 %........................................................................................................... 64

3. Les différences entre les résultats des projections de la Délégation et celles du gouvernement............... 66

II. DE L’IMPORTANCE D’UNE BONNE GESTION DES DÉPENSES PUBLIQUES ....................... 67

A. L’HÉRITAGE DE LA LÉGISLATURE PRÉCÉDENTE....................................................................... 71

1. Un contexte économique très favorable................................................................................................... 71

2. Des résultats très insuffisants..................................................................................................................... 74

- 4 -

a) La réduction du besoin de financement public a largement reposé sur une

composante conjoncturelle toujours réversible et pas assez sur un effort

d’assainissement structurel.................................................................................................................... 74

b) Les performances de la France ont été moins favorables que celle des partenaires

européens.................................................................................................................................................... 75

(1) Une réduction du besoin de financement moins élevée en France..................................................... 76

(2) Un impact de la croissance de second ordre........................................................................................ 77

(3) Une amélioration moins nette de la capacité de financement primaire en France............................ 79

B. UNE ILLUSTRATION DES ENJEUX DE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES

PUBLIQUES À PARTIR D’UN EXERCICE DE VARIANTES ......................................................... 84

1. L’impact d’une croissance plus lente....................................................................................................... 84

a) De quelques problèmes techniques ...................................................................................................... 84

b) Une illustration à partir du modèle Quest de la Commission européenne................................. 85

2. Quelques illustrations des conséquences d’une progression plus rapide des dépenses

publiques........................................................................................................................................................... 86

a) Les effets d’une augmentation plus rapide des dépenses de santé............................................... 87

b) Les effets d’une augmentation plus rapide des salaires publics................................................... 89

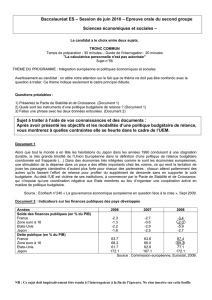

DEUXIÈME PARTIE : REFONDER LA COORDINATION BUDGÉTAIRE

EN EUROPE...................................................................................................................................................... 92

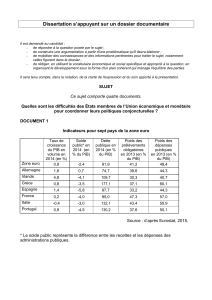

CHAPITRE IV : DES POLITIQUES BUDGÉTAIRES NATIONALES NÉCESSAIRES ET,

SOUS CERTAINES CONDITIONS, EFFICACES ................................................................................... 96

I. LA RÉALISATION DE L’UEM ACCENTUE LA NÉCESSITÉ DE POUVOIR

MOBILISER LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES NATIONALES ........................................... 96

A. L’EUROPÉANISATION DES POLITIQUES MONÉTAIRE ET DU CHANGE FACE

À UNE EUROPE DONT L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RESTE

INCOMPLÈTE.................................................................................................................................................. 97

1. L’adoption de l’euro a été naturellement accompagnée d’une européanisation des

politiques monétaires et de change.......................................................................................................... 97

2. Une intégration économique et sociale incomplète.............................................................................. 97

a) Des particularismes économiques nationaux subsistent................................................................. 97

b) Une intégration budgétaire européenne presque inexistante.........................................................100

B. LE HIATUS ENTRE LE MODÈLE DE ZONE MONÉTAIRE OPTIMALE ET L’UEM..............101

1. L’UEM ne présente pas les caractéristiques d’une zone monétaire optimale...............................101

2. Un hiatus qui ne doit pas inquiéter au-delà du raisonnable..............................................................102

II. LES ARGUMENTS OPPOSÉS AUX POLITIQUES BUDGÉTAIRES MÉRITENT

ATTENTION…...............................................................................................................................................103

A. L’ÉCOLE DU PUBLIC CHOICE OU LA DÉFIANCE ENVERS LES DÉCIDEURS

POLITIQUES.....................................................................................................................................................104

B. LES ANALYSES NÉOCLASSIQUES OU LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE REFUSÉE.............104

1. L’effet d’éviction............................................................................................................................................104

2. Les anticipations............................................................................................................................................105

C. LES PRAGMATIQUES OU LES DIFFICULTÉS DU PILOTAGE BUDGÉTAIRE......................106

D. UNE SÉRIE D’ARGUMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION..............................................107

- 5 -

III. … MAIS LA RÉPUDIATION DE L’INSTRUMENT BUDGÉTAIRE SERAIT

UNE ERREUR .................................................................................................................................................107

A. LES RÉSULTATS DES TRAVAUX EMPIRIQUES METTENT L’ACCENT SUR LA

CONTRIBUTION DES POLITIQUES BUDGÉTAIRES À LA STABILISATION

ÉCONOMIQUE À COURT TERME. .........................................................................................................108

1. Les résultats des simulations réalisées à partir de différents modèles............................................108

a) L’inégale efficacité des stabilisateurs automatiques nationaux....................................................108

b) Une illustration à partir des simulations réalisées avec le modèle de la

Commission européenne.........................................................................................................................110

2. Les résultats d’une variante associée à la projection de l’économie française à

l’horizon 2007................................................................................................................................................113

B. L’APPORT DE L’EURO.................................................................................................................................115

CHAPITRE V : LA COORDINATION ET LA SURVEILLANCE DES POLITIQUES

ÉCONOMIQUES : UNE AMBITION APPAUVRIE, UNE NORME AMBIGUË, UNE

SURVEILLANCE INADAPTÉE.....................................................................................................................116

I. LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES, UNE AMBITION

APPAUVRIE....................................................................................................................................................116

A. L’ARTICLE 99 DU TRAITÉ POSE LE PRINCIPE D’UNE COORDINATION DES

POLITIQUES ÉCONOMIQUES, DES ETATS…...................................................................................116

B. … QUE LE RÈGLEMENT N° 1466/97 DU 7 JUILLET 1997, PREMIER PILIER DU

PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE, N’A APPROFONDI QUE POUR

LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES ..........................................................................................................117

II. LES AMBIGUÏTÉS ET LES CONTRADICTIONS DE LA NORME DE RETOUR

À UNE POSITION BUDGÉTAIRE DE MOYEN TERME D’ÉQUILIBRE, VOIRE

D’EXCÉDENT.................................................................................................................................................118

A. LES PROGRAMMES DE STABILITÉ DOIVENT COMPORTER UNE TRAJECTOIRE

PERMETTANT, À MOYEN TERME, D’ACCÉDER À UNE POSITION BUDGÉTAIRE

PROCHE DE L’ÉQUILIBRE, VOIRE EXCÉDENTAIRE. ..................................................................119

B. UNE RÈGLE CONTRADICTOIRE AVEC LES AUTRES PILIERS DU PACTE..........................119

1. Une règle contradictoire avec les autres piliers du pacte ..................................................................119

2. Des contradictions que les Codes de conduite successifs n’ont pas réduites mais ont,

au contraire, accentuées..............................................................................................................................120

a) Le Code de conduite d’octobre 1998...................................................................................................121

b) La révision du Code de conduite..........................................................................................................122

III. UNE SURVEILLANCE INADAPTÉE..................................................................................................126

A. UN MODÈLE MIXTE DE SURVEILLANCE QUI FONCTIONNE MAL.......................................127

B. DANS SON JUGEMENT SUR LES PROGRAMMES DE STABILITÉ, LE CONSEIL

DISPOSE D’UNE LARGE MARGE D’APPRÉCIATION…...............................................................129

C. …ET LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES PROGRAMMES SONT SANS

COHÉRENCE AVEC UNE APPLICATION STRICTE DE LA RÈGLE DE RETOUR À

L’ÉQUILIBRE...................................................................................................................................................129

IV. DANS LES FAITS, LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS SONT

RAREMENT RESPECTÉS.........................................................................................................................130

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

1

/

204

100%