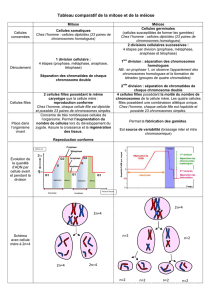

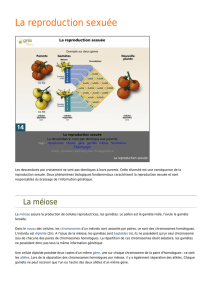

La méiose

1

LA MEIOSE

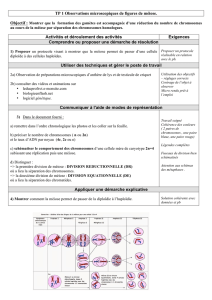

I/ Généralités.

La méiose : est la production de cellules haploïdes (gamètes) à partir de cellules diploïdes afin de

rendre possible une reproduction sexuée donnant fruit à une cellule diploïde contenant le

mélange des deux génomes.

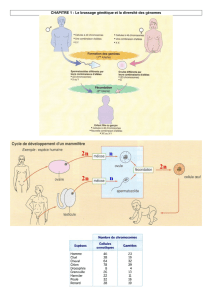

1) Cycle chez les animaux.

2) Cycles chez les mycètes et les algues.

3) Chez les végétaux.

Certaines de ces cellules, par méiose, vont donner naissance à des spores, haploïdes, qui peuvent

se diviser par mitose pour donner naissance à un gamétophyte.

C’est ce qu’on appelle une alternance de générations.

Les cellules haploïdes sont formées dans

les gonades, où se situent les cellules

germinales.

La fécondation est la recombinaison des

deux génomes parentaux et forme une

cellule diploïde 2n.

Le zygote est la seule cellule diploïde.

Il est issu de la réunion de deux cellules

haploïdes, et va tout de suite se diviser

via une méiose pour donner naissance à

deux cellules haploïdes.

Chez les végétaux et certaines algues, le

zygote et les cellules haploïdes sont capables,

chacun, de former un organisme

pluricellulaire.

Le zygote va se diviser pour donner un

organisme formé de cellules diploïdes.

2

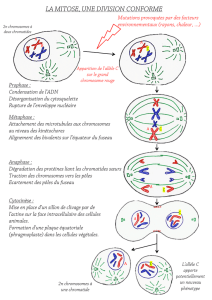

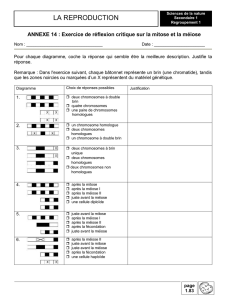

II/ Processus méiotique.

Elle est constituée de deux phases successives : la méiose I (division réductionnelle) et la méiose II

(division équationnelle).

1) La méiose I.

Chromatide : long brin d’ADN condensé.

a) La prophase I :

Réplication des chromosomes homologues (2X 1c).

Appariement des chromosomes homologues (2X 2c).

Recombinaison génétique durant l’appariement (échange

d’ADN des chromosomes proches).

Division réductionnelle (2n).

Séparation des chromosomes homologues en deux lots

(1n : 1X 2c).

Nouvelle combinaison génétique.

Appariement des chromosomes homologues.

Recombinaison génétique

Elle est composée de cinq stades consécutifs :

- Leptotène

Grossissement du noyau.

Apparition des chromosomes.

Nucléoles visibles.

- Zygotène

Condensation : télomères ancrés à la lamina.

Assemblage du complexe synaptonémal (attache des

2 chromosomes homologues).

Formation des bivalents.

- Pachytène

Chromosomes courts et épais.

Complexe synaptonémal formé.

Enjambements chromosomique (recombinaison).

- Diplotène

Désintégration du complexe synaptonémal.

Chiasmas (lieu de recombinaison) visibles.

Décondensation et transcription des X qui

s’écartent.

3

- Diacinèse

Condensation des chromosomes.

Migration des chiasmas vers les extrémités des X.

Formation du fuseau de division.

Disparition des nucléoles.

Les bivalents d’écartent (asynapsis).

b) La métaphase I :

Transition métaphase / anaphase :

- Migration des chiasmas vers les extrémités des chromosomes.

- Un crossing over par paire minimum est effectué.

- Sans recombinaison, la méiose n’a pas lieu.

- Migration des homologues depuis le centromère vers les pôles.

La séparation des homologues entraine une réduction de ploïdie (2n : 2X 2c 1n : 1X 2c).

Mitose ≠ méiose : les MT s’attachent au kinétochores de chaque chromatide sœur ≠ les MT

s’attachent au kinétochore de chaque chromosome homologue.

c) L’anaphase I :

d) La télophase I :

La protéine MamI entraine la fusion des kinétochores

des chromatides sœurs : un seul kinétochore par X.

Les kinétochores des chromosomes homologues sont

attachés aux pôles opposés du fuseau.

Les chromosomes homologues sont toujours liés l’un à

l’autre par les chiasmas.

Initiée par une dissolution simultanée des chiasmas.

La répartition des chromosomes homologues vers un des pôles

se fait au hasard.

La protéine MamI protège la cohésine par un clivage des

séparases : les chromatides restent liées.

Obtention de deux cellules filles 1n : 1X 2c.

Les chromatides sœurs ne sont plus identiques due à la

recombinaison en phase de transition.

Très courte apparition de l’enveloppe nucléaire.

4

2) La méiose.

La prophase II : pas de décondensation chromosomique et formation du nouveau fuseau de division.

La métaphase II : chromatides sœurs liées par le kinétochore à un jeu de microtubule.

L’anaphase II : la disparition de MamI permet la séparation des chromatides vers les pôles.

La télophase II : obtention de 4 cellules haploïde à combinaison génétique unique.

Mitose

Méiose

Une seule division

Deux divisions successives sans synthèse d’ADN

Echange de fragment d’ADN pendant la

prophase

Séparation uniquement des chromatides sœurs

Séparation des chromosomes homologues en

méiose I provoquant une réduction de ploïdie

Production de deux cellules diploïdes

identiques entre elles avec la cellule mère

Production de quatre cellules haploïde à

combinaison génétique unique

Se produit dans toutes les cellules somatiques

Apparait uniquement dans les cellules

germinales des gonades

Responsable de la croissance de l’organisme et

de la réparation des tissus

Destinée exclusivement à la synthèse de

gamète

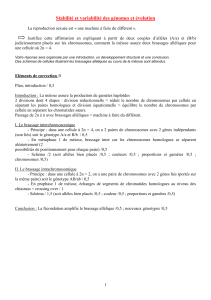

3) La diversité génétique de la reproduction sexuée.

Répartition au hasard des homologues maternels et paternels entre les cellules filles durant la

méiose I.

Les échanges génétiques permettent de combiner dans un même chromosome l’ADN hérité des

deux parents.

La nature aléatoire de la fécondation qui met en jeu deux gamètes parmi les nombreuses

combinaisons possibles.

Les mutations nucléotidiques.

La reproduction sexuée :

- Implique un mélange de deux génomes.

- Donne naissance à des génomes uniques.

- Mélange des génomes obtenu par fusion des cellules haploïdes.

- Nécessite donc une réduction de la ploïdie.

La reproduction asexuée donne naissance à des clones génétiquement semblables.

1

/

4

100%