SÉNAT RAPPORT N° 298

N°

298

SÉNAT

SECONDE

SESSION

ORDINAIRE

DE

1969-1970

Annexe

au

procès-verbal

de

la

séance

du

22

juin

1970

.

RAPPORT

FAIT

au

nom

de

la

Commission

des

Affaires

économiques

et

du

Plan

(

1

)

sur

le

projet

de

loi

,

ADOPTÉ

PAR

L'

ASSEMBLÉE

NATIONALE

,

portant

approbation

d'

un

rapport

sur

les

principales

options

qui

commandent

la

préparation

du

VI

"

Plan

,

Par

M.

JEAN

FILIPPI

,

Sénateur

.

(

1

)

Cette

commission

est

composée

de

:

MM

.

Jean

Bertaud

,

président

;

Paul

Mistral

,

Etienne

Restat

,

Joseph

Yvon

,

Marc

Pauzet

,

vice-présidents

;

René

Blondelle

,

Auguste

Pinton

,

Joseph

Beaujannot

,

Jean-Marie

Bouloux

,

secrétaires

;

Louis

André

,

Octave

Bajeux

,

André

Barroux

,

Aimé

Bergeal

,

Auguste

Billiemaz

,

Georges

Bonnet

,

Amédée

Bouquerel

,

Robert

Bouvard

,

Marcel

Bregegere

,

Pierre

Brousse

,

Raymond

Brun

,

Fernand

Chatelain

,

Michel

Chauty

,

Albert

Chavanac

,

Jean

Colin

,

Francisque

Collomb

,

Maurice

Coutrot

,

Georges

Dardel

,

Léon

David

,

Roger

Deblock

,

Roger

Delagnes

,

Henri

Desseigne

,

Hector

Dubois

,

Emile

Durieux

,

François

Duval

,

Jean

Errecart

,

Jean

Filippi

,

Marcel

Gargar

,

Victor

Golvan

,

Léon-Jean

Grégory

,

Paul

Guillaumot

,

Roger

du

Halgouet

,

Yves

Hamon

,

Alfred

Isautier

,

René

Jager

,

Eugène

Jamain

,

Maxime

Javelly

,

Lucien

Junillon

,

Michel

Kauffmann

,

Maurice

Lalloy

,

Robert

Laucournet

,

Robert

Laurens

,

Charles

Laurent-Thouverey

,

Marcel

Legros

,

Jean

Natali

,

Gaston

Pams

,

Guy

Pascaud

,

François

Patenôtre

,

Paul

Pelleray

,

Albert

Pen

,

Lucien

Perdereau

,

André

Picard

,

Jules Pinsard

,

Henri

Prêtre

,

Maurice

Sambron

,

Guy

Schmaus

,

Raoul

Vadepied

,

Amédée

Valeau

,

Jacques

Verneuil

,

Joseph

Voyant

,

Charles

Zwickert

.

Voir

les

numéros

:

Assemblée

Nationale

(

4

*

législ

.)

:

1184

,

1257

,

1203

,

1231

,

1236

et

in-8°

253

.

Sénat

:

297

(

1969-1970

).

Plan

.

—

3

—

SOMMAIRE

Introduction

:

Pages

.

I.

—

De

quelques

évidences

méconnues

5

II

.

—

Une

société

de

frustration

7

PREMIÈRE

PARTIE

.

—

Une

nouvelle

conception

de

la

planification

:

y

a

-

t

-

il

encore

un

;

Plan

?'

1

"

Comment

s'

exécuta

le

V

"

Plan

10

2°

Ce

que

devrait

être

le

VIe

Plan

12

3°

L'

excuse

européenne

13

4°

La

nécessité

d'

une

planification

européenne

14

DEUXIÈME

PARTIE

.

—

La

stratégie

de

la

croissance

.

I.

—

Une

condition

essentielle

:

le

progrès

des

connaissances

18

II

.

—

Les

fonctions

productives

:

A.

—

Agriculture

,

commerce

et

tourisme

19

1°

Les

problèmes

agricoles

19

2°

Le

commerce

22

3°

Le

tourisme

24

B.

—

La

politique

industrielle

24

1°

Les

hommes

26

2°

Les

investissements

27

3°

Le

progrès

technique

30

III

.

—

Le

taux

de

croissance

:

A.

—

La

croissance

à

6;5

%

32

B.

—

Le

respect

des

équilibres

36

IV

.

—

Les

obstacles

à

la

croissance

38

TROISIÈME

PARTIE

.

—

La

répartition

des

fruits

de

la

croissance

.

I.

—

Le

point

de

vue

du

Gouvernement

sur

le

,

partage

des

revenus

44

1°

La

répartition

entre

consommation

et

investissements

...

44

2°

Revenus

directs

et

revenus

indirects

44

3°

Les

équipements

collectifs

45

4°

Le

logement

46

—

4

—

Pages

.

n

.

—

La

constatation

de

certaines

évidences

et

les

«

recommanda

tions

»

de

la

Commission

:

1°

La

pression

fiscale

et

parafiscale

46

2°

Le

logement

49

3°

Les

équipements

collectifs

49

4°

L'

emploi

et la

durée

du

travail

51

5°

Les

transferts

sociaux

52

6°

Les

dépenses

de

solidarité

54

QUATRIÈME

PARTIE

.

—

L'

aménagement

du

territoire

et

la

politique

régionale

.

A.

—

Les

principes

généraux

d'

action

:

1°

Le

développement

urbain

58

2°

L'

industrialisation

des

régions

insuffisamment

dévelop

pées

59

3°

La

rénovation

rurale

60

4°

La

politique

de

l'

environnement

et

de

la

protection

de

la

nature

61

5°

Les

infrastructures

de

transport

62

B.

—

Les

actions

nouvelles

65

Conclusion

69

Amendement

72

ANNEXES

ANNEXE

I.

—

Les

auditions

de

la

commission

77

ANNEXE

II

.

—

Les

travaux

de

la

commission

99

ANNEXE

III

.

—

Analyse

de

l'

avis

du

Conseil

économique

...

101

ANNEXE

IV

.

—

Principales

modifications

apportées

par

le

Gouvernement

. .

.

107

ANNEXE

V.

—

Le

débat

à

l'

Assemblée

Nationale

111

ANNEXE

VI

.

—

La

lettre

rectificative

du

Gouvernement

121

ANNEXE

VII

.

—

Documents

chiffrés

125

ANNEXE

VIII

.

—

L'

exécution

du

Ve

Plan

135

ANNEXE

IX

.

—

La

politique

industrielle

,

thème

majeur

du

VI

E

Plan

141

ANNEXE

X.

—

Le

marché

financier

145

ANNEXE

XI

.

—

Le

mémorandum

de

la

Communauté

économique

européenne

.

149

—

5

—

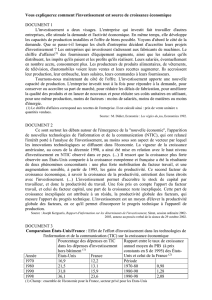

INTRODUCTION

(

1

)

Un

plan

ne

peut

être

isolé

ni

dans

sa

conception

,

ni

dans

son

exécution

,

du

contexte

économique

et

social

de

son

époque

.

Or

,

depuis

la

fin

de

la

seconde

guerre

mondiale

,

la

France

,

le

monde

occidental

et

l'

ensemble

des

pays

industrialisés

ont

connu

une

croissance

rapide

et

continue

;

le

niveau

de

vie

a

doublé

et

,

en

ces

vingt-cinq

ans

,

on

a

construit

autant

de

logements

que

pendant

les

soixante-dix

années

précédentes

.

Ce

phénomène

,

nouveau

dans

l'

histoire

économique

du

monde

,

n'

a

pas

toujours

été

compris

ni

maîtrisé

.

Il

paraît

donc

nécessaire

à

votre

rapporteur

de

tenter

de

l'

analyser

et

de

décrire

sommaire

ment

le

type

de

société

auquel

ces

progrès

ont

donné

naissance

.

I.

—

DE

QUELQUES

ÉVIDENCES

MÉCONNUES

1

.

Le

rythme

de

la

croissance

économique

n'

est

pas

dû

aux

régimes

politiques

,

et

nous

n'

en

voulons

pour

preuve

que

le

fait

que

l'

Allemagne

de

l'

Est

a

augmenté

son

activité

de

façon

aussi

spectaculaire

que

l'

Allemagne

de

l'

Ouest

;

il

est

fils

du

développe

ment

et

de

la

diffusion

des

connaissances

,

des

progrès

de

production

et

de

productivité

qui

en

découlent

,

d'

améliorations

aussi

dans

l'

organisation

du

travail

et

dans

celle

du

«

management

».

Mais

la

continuité

de

cette

croissance

,

la

disparition

des

crises

cycliques

qui

ont

si

durement

marqué

le

xix

e

siècle

et

le

début

du

nôtre

doivent

être

également

notées

;

celles-ci

sont

dues

au

fait

que

l'

État

dispose

d'

armes

nouvelles

.

L'

importance

des

dépenses

publiques

—

les

charges

fiscales

et

parafiscales

représentent

en

France

,

et

le

chiffre

est

analogue

dans

les

pays

occidentaux

,

40

%

du

produit

intérieur

brut

(

contre

13,5

%

en

1912

)

—

donne

une

grande

efficacité

à

la

politique

budgétaire

conjoncturelle

.

Une

politique

du

crédit

rendue

plus

rigoureuse

par

l'

encadrement

des

encours

bancaires

et

le

système

des

réserves

obligatoires

,

s'

ajoutant

au

maniement

traditionnel

du

taux

d'

escompte

,

vient

étayer

l'

action

des

finances

publiques

.

(

1

)

Par

souci

de

rendre

ce

rapport

aussi

concis

que

possible

,

nous

avons

renvoyé

en

Annexes

un

certain

nombre

d'

éléments

,

qui

en

illustrent

les

principales

parties

.

—

8

—

Par

d

autres

méthodes

,

certains

pays

de

l'

Est

arrivât

<

A

résultats

du

même

ordre

;

voici

donc

un

monde

où

nous

ni

plus

comme

maladie

de

la

croissance

économique

que

des

p

S

de

moindre

développement

ou

,

au

pire

,

de

«

mini-récession

comme

celle

que

connaissent

actuellement

les

Etats

-

Unis

Le

rythme

d'

expansion

est

différent

selon

les

années

et

selon

les

pays

et

le

Japon

est

en

tête

des

nations

industrielles

avec

une

moyenne

de

10

à

12

%

;

il

est

différent

aussi

selon

les

secteurs

économiques

,

mais

si

l'

agriculture

s'

essouffle

,

c'

est

en

vertu

d'

un

*

vente

arithmétique

qui

s'

impose

en

raison

de

la

faible

élasticité

de

la

consommation

de

ses

produits

.

Sur

le

plan

national

,

seule

la

démographie

lui

permet

de

se

développer

et

ses

débouchés

exté

rieurs

eux-mêmes

manquent

d'

élasticité

.

Elle

ne

peut

donc

avoir

le

même

potentiel

de

croissance

que

l'

industrie

ou

les

services

.

Le

progrès

et

le

développement

économiques

impliquent

donc

sans

ambiguïté

que

la

part

de

l'

industrie

et

celle

des

services

dans

la

P.

I.

B.

grandissent

,

tandis

que

celle de

l'

agriculture

décroît

.

2

.

L'

expansion

continue

a

pour

corollaire

,

il

est

juste

de

le

constater

,

une

hausse

généralement

modérée

mais

permanente

des

prix

.

Ce

phénomène

d'

inflation

rampante

est

mondial

(

1

),

et

l'

objectif

d'

un

Gouvernement

est

de

limiter

la

cadence

de

la

hausse

des

prix

,

tout

en

accélérant

celle

du

développement

de

la

produc

tion

.

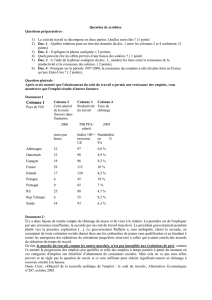

Si

nous

retenons

,

à

titre

d'

exemple

,

la

période

1948-1966

,

qui

nous

fournit

les

statistiques

les

plus

utilisables

,

«

la

lanterne

rouge

»

revient

à

l'

Angleterre

,

dont

les

prix

ont

augmenté

de

94

%

et

la

production

industrielle

de

82

%

seulement

,

suivie

par

la

France

,

avec

une

hausse

des

prix

de

177

%

contre

190

%

pour

la

production

industrielle

;

mais

le

prix

d'

excellence

revient

au

Japon

,

pays

où

les

prix

ont

augmenté

de

144

%

et

où

la

production

industrielle

s'

est

accrue

de

814

%

.

Certes

,

dans

cette

comparaison

,

il

faut

tenir

compte

de

la

période

de

reconstruction

,

au

lendemain

de

la

guerre

,

et

nous

ne

voulons

pas

tirer

de

ces

chiffres

la

conclusion

qu'

il

faut

favoriser

l'

inflation

inflation

pour

assurer

le

développement

économique

;

contentons

-

nous

de

dire

que

la

formule

utilisée

par

la

V

e

République

,

après

la

IV

*,

de

«

l'

expansion

dans

la

stabilité

»

nous

paraît

mythe

.

,

u

cf

Annexe

VII

>

c

p

.

130

)

:

observation

relative

à

la

dépréciation

monétaire

dans

les

grands

pays

industriels

.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

1

/

140

100%