Le phénomène

4815

Le phénomène

de Raynaud...

toujours

présent

Pierre Sintes*

Toujours diagnostiqué à l’in-

terrogatoire, un phénomène

de Raynaud mérite un examen

clinique complet qui sera suivi,

dans tous les cas, d’une capil-

laroscopie, surtout s’il s’agit

d’un Raynaud bilatéral et symé-

trique. La capillaroscopie orien-

tera la suite des explorations

complémentaires à la recherche

d’une cause générale et notam-

ment d’une collagénose. En

revanche, en cas de forme uni-

latérale, l’écho-doppler est

indispensable pour éliminer une

lésion artérielle emboligène. Il

pourra être complété par un

EMG en cas de paresthésies

systématisées. Au total, un exa-

men clinique bien conduit et un

bilan paraclinique simplifié éli-

minent, dans la majorité des

cas, une forme secondaire. Si

les règles hygiéno-diététiques

sont toujours préconisées, les

médicaments sont, en revanche,

réservés aux formes sévères mais

avec un résultat inconstant.

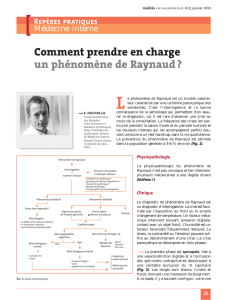

Décrit en 1862 par Maurice Raynaud

l’acrosyndrome qui porte son nom

garde tout son intérêt à l’aube du XXIe

siècle du fait de sa grande fréquence et

de la multiplicité des étiologies pos-

sibles. En effet, il peut être le témoin

d’une simple hypersensibilité au froid,

le plus souvent familiale, ou bien au

contraire s’associer à d’autres symp-

tômes dans le cadre d’une maladie sys-

témique au pronostic sévère. Son dia-

gnostic reste toujours clinique et le plus

souvent une capillaroscopie est néces-

saire pour orienter les autres examens

complémentaires à la recherche d’une

cause dans les phénomènes de Raynaud

secondaires. De plus, sa physiopatholo-

gie garde encore une part de mystère.

Epidémiologie

En France, le phénomène de Raynaud a

une prévalence de l’ordre de 4 %, avec

des variations selon les régions et le sexe.

Il touche surtout la femme, chez laquelle

la fréquence varie de 3 à 6 %.

On distingue les formes primitives des

formes secondaires. Le phénomène de

Raynaud idiopathique ou “maladie de

Raynaud” est le plus répandu dans la

population générale. Il s’agit d’un trou-

ble fonctionnel, parfois gênant, mais

d’évolution toujours bénigne. En revan-

che, les Raynaud secondaires s’intègrent

dans des affections loco-régionales ou

générales, ces dernières étant le plus sou-

vent des collagénoses au pronostic sévè-

re et au premier rang desquelles figure la

sclérodermie généralisée. Dans une

consultation hospitalière spécialisée, au

recrutement biaisé, les Raynaud secon-

daires sont les plus fréquents, mais cela

ne semble pas être le reflet de la réalité

dans la population générale.

Diagnostic clinique

Le diagnostic d’un phénomène de

Raynaud se fait toujours à l’interroga-

toire. Parfois, les patients sont exami-

nés au moment de la crise vasomotrice

et le diagnostic est alors évident. Plus

souvent, le patient se plaint d’avoir les

“doigts morts” à l’exposition au froid

durant dix à vingt minutes. A cette

phase syncopale peuvent succéder une

phase cyanique puis une phase hyper-

hémique plus ou moins douloureuses.

En réalité, la simple notion de décolo-

ration des doigts survenant de façon

paroxystique au froid ou lors d’une

émotion doit faire évoquer le diagnostic

de phénomène de Raynaud. En dehors

des crises, les doigts ont en général une

coloration normale. Il est parfois utile

de recourir à des photographies pour

aider les patients à décrire leur trouble

vasomoteur.

Il s’agit d’un acrosyndrome paroxys-

tique à différencier des autres acrosyn-

dromes vasculaires permanents telle

l’acrocyanose, fréquemment répandue

chez les jeunes femmes, qui ont, dans

ce cas, les mains rouges, moites et

froides en permanence, avec au

moment de l’exposition au froid une

majoration des symptômes, voire un

Raynaud sur un ou plusieurs doigts.

A l’issue de cet interrogatoire, le dia-

gnostic de Raynaud est porté et l’en-

quête étiologique doit commencer dès

l’examen clinique.

Bilan orienté d’un phénomène

de Raynaud

La multiplicité des causes possibles et

la gravité de certaines d’entre elles

imposent un bilan étiologique mini-

mum. Celui-ci sera orienté en fonction

de certains critères comme le sexe,

l’âge, la profession du patient, la date

d’apparition des premières crises et sur-

tout l’uni- ou la bilatéralité du phéno-

mène de Raynaud. C’est donc dès

* G.R.A.C.I.A., Hôpital Broussais, Paris.

Angio fév. 98 22/04/04 12:19 Page 4815

4816

Act. Méd. Int. - Angiologie (14) n° 240, Février 1998

l’interrogatoire et au cours de l’examen

clinique que la recherche étiologique

débute ; les examens complémentaires,

comme la capillaroscopie ou l’écho-

doppler, ne sont que le prolongement

de la clinique.

Raynaud bilatéral

Les principales causes sont le phéno-

mène de Raynaud idiopathique (ou

maladie de Raynaud) et les collagé-

noses, au premier rang desquelles figure

la sclérodermie généralisée.

- L’interrogatoire recherchera en priori-

té des arthralgies diffuses, des myal-

gies, des troubles digestifs et notam-

ment un pyrosis. Une dyspnée d’effort

évoquera une fibrose alvéolaire débu-

tante. Un syndrome de Gougerot-

Sjögren sera suspecté devant une séche-

resse buccale et oculaire.

Il faudra également s’enquérir des trai-

tements suivis et en particulier recher-

cher la prise de bêtabloquants, même en

collyre, pouvant être à l’origine de

l’acrosyndrome ou de la majoration

d’un Raynaud préexistant.

- L’examen clinique apportera une

attention toute particulière à l’aspect

des doigts et de la peau : doigts boudi-

nés, infiltrés, sclérodactylie, cicatrices

de nécrose pulpaire, présence de télan-

giectasies en pleine peau ou mégacapil-

laires visibles à l’œil nu au rebord

unguéal.

A l’issue de cet examen clinique, la

démarche étiologique est déjà bien

avancée et certains examens complé-

mentaires doivent être envisagés en

fonction de la cause recherchée.

Cependant, un examen doit toujours

être pratiqué en cas de phénomène de

Raynaud bilatéral : il s’agit de la capil-

laroscopie au lit unguéal des doigts.

- La capillaroscopie est l’examen com-

plémentaire à réaliser systématique-

ment car elle est rarement normale dans

les formes secondaires. Véritable pro-

longement de l’examen clinique dans le

cadre d’une consultation angiologique,

il s’agit d’un examen simple, non inva-

sif, fiable et peu coûteux.

La capillaroscopie visualise les capil-

laires au lit unguéal et permet de les

quantifier et d’étudier leurs anomalies

morphologiques (dystrophies mineures

et mégacapillaires). On recherche éga-

lement les anomalies des espaces péri-

capillaires (œdème, hémorragies) et de

l’écoulement sanguin (sludge). A partir

de ces différents critères, il est possible

de distinguer un Raynaud idiopathique

d’une microangiopathie organique (1).

De plus, la présence de mégacapillaires

est spécifique d’une sclérodermie

généralisée ou d’un syndrome de Sharp

ou encore d’une dermatomyosite.

L’aspect capillaroscopique peut aussi

être le témoin d’une microangiopathie

organique non spécifique faisant alors

suspecter un lupus systémique, un syn-

drome de Gougerot-Sjögren, une PAN

ou une polyarthrite.

La capillaroscopie permet donc de

poursuivre et d’orienter la recherche

étiologique.

Ainsi, devant une capillaroscopie nor-

male et une clinique évocatrice d’un

Raynaud idiopathique, il n’est pas

nécessaire de pousser plus loin les

investigations. En revanche, une capil-

laroscopie anormale doit faire pratiquer

un bilan biologique minimum (2) com-

prenant : NFS, plaquettes, cryoglobuli-

némie, facteurs antinucléaires. Si une

sclérodermie généralisée est suspectée,

la recherche de localisations viscérales

s’impose : radio pulmonaire et des

mains recherchant respectivement une

fibrose alvéolaire et une calcinose

sous-cutanée. Un syndrome sec sera

éliminé par un test de Shirmer et une

biopsie des glandes salivaires acces-

soires. Le bilan immunologique (3) est

complété avec le dosage des autoanti-

corps anticentromères, anti-Scl 70 et

antinucléolaires.

Raynaud unilatéral

Il témoigne le plus souvent d’une cause

loco-régionale soit vasculaire soit neu-

rologique. La capillaroscopie est dans

ce cas peu contributive, et les examens

complémentaires à privilégier sont

donc l’écho-doppler et l’électromyo-

gramme.

- L’examen clinique recherche l’aboli-

tion d’un pouls, un souffle artériel. Il

doit être complété par les manœuvres

dynamiques à la recherche d’un syndro-

me de la traversée thoraco-brachiale. Le

test d’Allen (5) est une manœuvre

clinique très contributive en cas d’oc-

clusion artérielle.

La recherche d’une compression ner-

veuse est systématique au niveau du

canal carpien, du coude et du défilé

cervico-thoracique.

- L’écho-doppler explore tout l’axe

artériel, depuis la sous-clavière jus-

qu’aux flux pulpaires, à la recherche

d’une lésion artérielle source d’embo-

lies distales (sténose ou anévrysme) ou

d’une obstruction artérielle. Chez un

travailleur manuel utilisant des engins

vibrants (6) ou chez certains sportifs

(karaté, badminton, volley) (7), il faut

éliminer un anévrysme cubital dû aux

traumatismes répétés de la paume de la

main. Il faut également pratiquer un

doppler dynamique avec manœuvres

d’abduction-rétropulsion des bras,

manœuvres d’Adson et de Wright, dont

la positivité est en faveur d’un syndrome

de la traversée throraco-brachiale. En

fonction des résultats de cet écho-dop-

pler, une artériographie sera pratiquée

en prévision d’une intervention chirur-

gicale (résection d’un anévrysme ou

traitement d’une pince costo-claviculai-

re).

- L’EMG est indiqué en cas de paresthé-

sies du membre supérieur, celles-ci

pouvant siéger dans le territoire du

médian, du cubital ou du radial et

témoignant alors d’une compression

Angio fév. 98 22/04/04 12:19 Page 4816

4817

localisée. Elles peuvent s’associer à un

phénomène de Raynaud, mais celui-ci

est toujours incomplet et limité à

quelques doigts.

Au terme de l’examen clinique et du

bilan paraclinique, il est possible de

distinguer :

- les véritables phénomènes de

Raynaud, répartis en forme idiopa-

thique et formes secondaires ;

- les phénomènes de Raynaud majorés

par un processus pathologique intercur-

rent (médicamenteux, hématologique) ;

- les associations fortuites entre un

Raynaud ancien et une pathologie géné-

rale ne modifiant pas le trouble vaso-

moteur.

Traitement

En cas de Raynaud secondaire, le traite-

ment est bien sûr celui de la cause mais,

même lorsque cela est possible, le

trouble vasomoteur peut persister

ensuite.

Dans tous les cas, la prise en charge

thérapeutique reposera sur des conseils

hygiéno-diététiques : protection contre

le froid, arrêt du tabac. Il faut avertir

ces patients que certains médicaments

leur sont contre-indiqués (dérivés de

l’ergot de seigle, bêtabloquants, sympa-

thomimétiques). De même, il faut être

très prudent en cas de chirurgie podolo-

gique, car il y a un risque de complica-

tions postopératoires (algies, retard de

cicatrisation, algoneurodystrophies).

Le recours à un traitement médicamen-

teux est proposé en cas de gêne fonc-

tionnelle importante ayant une répercus-

sion sur les activités professionnelles ou

quotidiennes du patient. Mais ce traite-

ment est souvent décevant.

En cas de Raynaud idiopathique, il faut

avant tout rassurer le patient et lui

expliquer le caractère bénin de sa mala-

die et l’absence de complication à long

terme.

Les vaso-actifs sont bien tolérés mais

leur effet reste le plus souvent modéré

et parfois transitoire. Ils méritent

cependant d’être essayés en première

intention.

Les sympatholytiques, et en particulier

la prazosine, qui est un inhibiteur des

récepteurs alpha-1 post-synaptiques,

peuvent être employés, mais avec pru-

dence en raison de leur risque d’hypo-

tension orthostatique.

Les inhibiteurs calciques (8) sont les

plus efficaces pour diminuer la fré-

quence et l’intensité des crises.

Cependant, leurs effets secondaires

sont nombreux et gênants (flush du

visage, céphalées, œdèmes des

membres inférieurs, hypotension). De

plus, ils sont contre-indiqués en cas de

BAV et doivent être prescrits chez les

jeunes femmes sous couvert d’une

contraception. Ils doivent donc être

réservés aux formes sévères.

La trinitrine par voie percutanée donne

des résultats satisfaisants mais sa tolé-

rance générale est souvent médiocre.

Conclusion

De diagnostic clinique, le phénomène

de Raynaud nécessite toujours un bilan

étiologique minimum. Celui-ci com-

prend un examen clinique complet et

presque toujours une capillaroscopie,

qui permettra d’orienter les autres exa-

mens complémentaires. En cas de

Raynaud bilatéral et symétrique, une

capillaroscopie et un bilan biologique

minimum sont nécessaires car il peut

s’agir d’une collagénose (sclérodermie

généralisée), même si le Raynaud idio-

pathique est le plus fréquent. Une

forme unilatérale et incomplète évoque

plutôt une cause artérielle loco-régionale

nécessitant la pratique d’un écho-

doppler à la recherche d’une obstruc-

tion artérielle ou d’un anévrysme.

En dehors d’un traitement étiologique

peu fréquent, les mesures thérapeu-

tiques reposent sur une protection

rigoureuse contre le froid et la prescrip-

tion d’un vaso-actif ou d’un inhibiteur

calcique en cas de gêne fonctionnelle

importante.

Bibliographie

1- Vayssairat M., Priollet P. : Atlas pratique

de capillaroscopie. Ed. de la Revue de

Médecine, Paris, 1983.

2- Priollet P., Yeni P., Vayssairat M., Segond

P., Tallou F., Housset E. : Bilan étiologique

minimum des phénomènes de Raynaud. Cent

deux cas. Presse Méd., 1985, 14 : 1999-2003.

3- Kallenberg C.G.M., Pastoor G.W., Wouda

A.A. : Antinuclear antibodies in patients with

Raynaud’s phenomenon : clinical significan-

ce of anticentromere antibodies. Ann. Rheum.

Dis., 1982, 41 : 382-387.

4- Le Quentrec P., Lefebvre M.L. : Double-

blind placebo-controlled trial of Buflomedil in

the treatment of Raynaud’s phenomenon : six

month follow-up. Angiology, 1991, 42 (4) :

289-95.

5- Pistorius M.A., Faucal (de) P., Planchon

B., Grolleau J.Y. : Intérêt du test d’Allen dans

la recherche d’une artériopathie distale au

cours du phénomène de Raynaud. Etude pros-

pective sur une série continue de 576

patients. J. Mal. Vasc., 1994, 19 : 17-21.

6- Spencer-Green G., Morgan G.J., Brown L.,

Fitzgerald O. : Hypothenar hammer syndro-

me : an occupational cause of Raynaud’s phe-

nomenon. J. Rheumatol., 1987, 14 : 1048-

1051.

7- Vayssairat M., Priollet P., Capron L.,

Hagege A., Housset E. : Does Karate injure

blood vessels of the hand. Lancet, 1984, 11 :

529.

8- Rhedda A., Mc Causs J., William A.R., Ford

P.M. : A double blind placebo controlled cross

over randomized trial of diltiazem in

Raynaud’s phenomenon. J. Rheumatol., 1985,

12 : 724-727.

Angio fév. 98 22/04/04 12:19 Page 4817

1

/

3

100%