Lire l'article complet

30

Le Courrier des addictions (5), n° 1, janvier/février/mars 2003

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

Camille,19 ans, a été hospitalisée à plusieurs

reprises depuis l’âge de 17 ans, tantôt pour

état dépressif atypique, tantôt pour troubles

des conduites. Une prise en charge en hôpital

de jour a finalement été proposée il y a un an,

des éléments délirants étant apparus au sein de

la problématique dépressive. Comme de nom-

breux sujets à cet âge, Camille ne conçoit pas

d’exister sans risquer sa vie. Si elle revendique

sa consommation de substances, ses tentatives

de suicide ou ses fugues, elle les attribue, dans

le même temps, au divorce de ses parents lors-

qu’elle avait 12 ans. Lors des entretiens indi-

viduels, Camille se présente tantôt comme

étant très déprimée, tantôt en affichant une

désinvolture qui accompagne le plus souvent

un discours lucide et plein d’humour, parfois

teinté de séduction. Cette juxtaposition

d’affects et de symptômes, apparemment

contradictoires, met à jour une économie qui

est à la fois dépressive et antidépressive.

Cette brève introduction peut représenter un

exemple témoignant des difficultés concep-

tuelles que comporte l’étude de l’association

entre troubles distincts, ceux-ci pouvant parti-

ciper de causes différentes ou au contraire

d’un déterminisme réciproque, d’interrelations

causales assez étroites. Les troubles que cible

cette étude ainsi que leurs différents liens ont

déjà fait l’objet d’une littérature abondante,

mais les travaux abordant simultanément ces

quatre variables à l’adolescence sont relative-

ment rares. Certains travaux consacrés aux

formes de comorbidité liées à l’utilisation de

substances révèlent pourtant que les troubles

anxieux, les troubles de l’humeur et les

troubles psychotiques comptent précisément

parmi les plus fréquemment associés aux

conduites d’usage, d’abus ou de dépendance

(22). Si un nombre considérable de travaux a

par ailleurs été consacré au problème des

interrelations complexes qu’entretiennent les

conduites d’abus ou de dépendance et les

autres troubles, la nature exacte – sans doute

multifactorielle – de celles-ci demeure mal

élucidée. Certaines données peuvent toutefois

être avancées.

Les études épidémiologiques menées auprès

de patients présentant des troubles psycho-

tiques ou des troubles de l’humeur font appa-

raître une prévalence de l’abus de substances

de deux à cinq fois supérieure à celle retrouvée

en population générale. Par ailleurs, la plupart

des études récentes ont montré l’absence de

liens linéaires entre les troubles psychopatho-

logiques et le type de substance consommée :

l’alcool et le cannabis sont les produits les

plus utilisés par les patients, quels que soient

les troubles associés (12, 17, 20).

La plupart des données dont nous disposons

font clairement apparaître la nécessité de la

prise en compte de la comorbidité dépression-

addictions à l’adolescence, dans la mesure où

elle est susceptible d’aggraver la sévérité des

troubles, d’accroître le risque de tentative de

suicide, d’entraîner une résistance accrue aux

traitements et une durée d’évolution plus

longue (9, 14, 16). Qu’elles soient primaires ou

secondaires, l’anxiété et la dépression peuvent

être considérées comme aggravant ou mainte-

nant l’abus ou la dépendance au toxique (5).

La nature des relations entre conduites addic-

tives et troubles psychotiques demeure dif-

ficile à apprécier. Les données récentes révè-

lent que l’abus et la dépendance à l’alcool ou

au cannabis peuvent favoriser l’apparition ou

le maintien d’une symptomatologie positive

(hallucinations, idées délirantes, etc.) et modi-

fier de façon considérable l’évolution et le

pronostic des troubles (3, 10, 15). Si l’on ne

relève pas de rapport de causalité directe entre

conduites d’abus ou de dépendance et patho-

logies psychotiques, l’étude de la chronologie

de l’addiction, par rapport à l’apparition des

premiers signes de la pathologie, montre que

l’abus ou la dépendance au cannabis précè-

dent ou coïncident généralement avec la sur-

venue du trouble, alors que l’abus ou la

dépendance à l’alcool semblent succéder

aux premiers symptômes plus souvent

qu’ils ne les précèdent (1, 19). Plusieurs

études prospectives ont par ailleurs montré

que la survenue de rechutes psychotiques

était significativement plus précoce et plus

sévère chez les patients présentant des

troubles associés à l’utilisation de substances

psychoactives (11, 12, 15).

L’une des principales données issues de

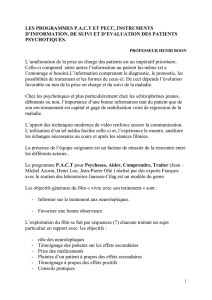

Anxiété, dépression, conduites

de dépendance et troubles psychotiques

à l’adolescence

J.-P. Moutte*, J. Doron**

Cette étude, fondée sur une population de 18 adolescents accueillis

dans un hôpital de jour, tente d’évaluer l’intensité et la nature des liens

qui peuvent exister entre l’anxiété, la dépression, les conduites de

dépendance et les troubles psychotiques. Les conduites symptomatiques

et les modes de fonctionnement psychique sous-jacents ont été respecti-

vement évalués à l’aide de méthodes standardisées et du Rorschach.

Les principaux résultats révèlent qu’une majorité de sujets présente au

moins deux troubles distincts. L’utilisation de substances psychoactives

apparaît comme un facteur aggravant des troubles psychotiques et des

troubles de l’humeur : les sujets qui présentent des conduites d’abus

et/ou de dépendance sont en effet significativement plus déprimés et

nécessitent des hospitalisations plus fréquentes que les autres sujets.

L’analyse des modalités narcissiques témoigne du fait que la plupart de

ces sujets présentent un fonctionnement psychique relevant de registres

psychotiques plus ou moins profondément désorganisés.

* Psychologue clinicien, hôpital de jour du

Parc, 347, boulevard du Président-Wilson,

33200 Bordeaux.

** Professeur de psychologie clinique et patho-

logique, université Victor-Segalen, Bordeaux 2,

département de psychologie, Bât H, 3 ter, place

de la Victoire, 33076 Bordeaux Cedex.

31

l’examen transversal des formes de comorbi-

dité entre anxiété, dépression et psychose

indique que la plupart des troubles psycho-

tiques sont susceptibles de comporter une

symptomatologie anxieuse et/ou dépressive,

en particulier à l’adolescence. Certains tra-

vaux ont ainsi mis en lumière une plus grande

sévérité de la symptomatologie anxio-dépres-

sive lors des premières décompensations psy-

chotiques (6), en soulignant notamment la fré-

quence des raptus anxieux. Si les patterns de

comorbidité entre psychose, dépression et

anxiété à l’adolescence peuvent recouvrir des

tableaux cliniques relativement hétérogènes,

on notera que l’anxiété et la dépression ont

toujours un retentissement important sur

l’évolution des troubles psychotiques et sur

l’insertion sociale et familiale des patients.

Cette étude poursuit deux types d’objectifs.

Il s’agit tout d’abord de mesurer la préva-

lence ponctuelle de la comorbidité entre

anxiété, dépression et conduites de dépen-

dance au sein d’un groupe d’adolescents et

de jeunes adultes accueillis en hôpital de

jour pour troubles psychotiques. Nous

tâcherons, par là même, d’analyser les rela-

tions quantitatives qu’entretiennent ces

variables entre elles. Nous tenterons égale-

ment d’apporter une réponse à la question

de l’inscription de cette comorbidité – en

termes de place et de fonction – dans la

problématique d’adolescents présentant des

troubles psychopathologiques graves.

Méthodologie

Sujets

La population de cette étude est constituée de

dix-huit adolescents âgés de 16 à 21 ans qui

présentent des troubles psychotiques non

déficitaires. Ces quinze garçons et trois filles

suivent tous une scolarité dans le cadre de

l’hôpital de jour, les classes fréquentées allant

de la cinquième à la terminale.

Procédure

Les dix-huit adolescents ont été répartis en

deux groupes selon qu’ils avaient ou non

recours à l’utilisation de substances psycho-

actives. Les questionnaires I et J de la Mini

international neuro-psychiatric interview

(MINI 4,4) (13) ont été utilisés afin de distin-

guer les situations d’usage, d’abus et de dépen-

dance à une ou plusieurs substances au cours de

l’année écoulée (critères CIM-10).

Les sujets de chaque groupe ont ensuite pris

part à un entretien de recherche au cours duquel

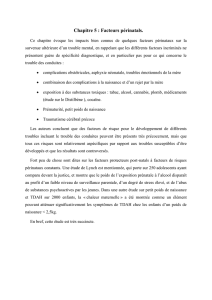

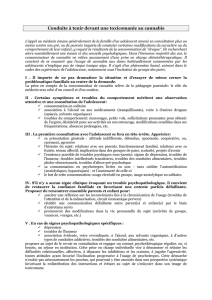

Grille d’investigation des modalités narcissiques

(Monika Boekholt, 1992)

Axe 1 : Coloration affective de la représentation de soi (ou d’objet)

+Élation : toute marque de grandeur, puissance enviable, beauté, noblesse. Valorisation

explicite de l’objet, de soi ou de la relation.

- Dévalorisation explicite, dysphorie, fragilité, menace, interrelation présentée comme négative.

= Neutralité, constat, dénomination simple, pas de tonalité affective exprimée.

±Mouvements simultanés d’attraction/répulsion, de dénigrement/réparation, descriptions

dysphoriques complaisantes, ambivalence explicite, etc.

Axe 2 : Procédés

• Échelle i : Représentation idéale de soi ou d’objet

i1. Simple valorisation, dévalorisation, non justifiées, constat.

i2. Parure, art, fleurs, décor, danse, fête, musique, feu d’artifice, attributs féminins, objets creux, etc.

i30. Attributs virils, objets et signes de puissance, objets à moteur, constructions érigées, agres-

sivité socialisée, feu, bestiaire puissant/impuissant, formulation additive ou privative.

i31. Béance, vide, trou, vacuité interne sans représentation sexuelle associée.

i32. Altération, déformation corporelle.

i33. Décomposition, désagrégation, pourriture, ruines, objets en déséquilibre, en morceaux.

i4. Monde asexué, naïf, puéril, petit, mignon, amusant, jouet, pureté, monde virginal, anges, etc.

i5. Grandiose, toute puissance magique, convoitée ou redoutable, versus valorisation ou menace,

êtres maléfiques, monstres, etc. Neutralité absolue. Bisexualité. Survalorisation excessive en

fonction du stimulus.

i6. Idéalisation du négatif, dévitalisation, statue, momie, marionnette, pétrification d’un

contenu précédemment animé, contenu minéral.

i7. Agressivité destructrice, attributs destructifs, projection agressive, volcan, bombardement,

écrasement.

• Échelle R : Retrait et centration sur soi

R1. Découpes inhabituelles, valorisation de l’imaginaire, désintérêt, images floues, centrations

autistiques.

R2. Centration sur le corps et/ou le sexe, symbolisme transparent mais pas de réponse directe,

déplacement par biais culturel, scientifique, animal, insistance sur la verticalité de la symétrie.

R3. Réponses corporelles anatomiques et sexuelles directes, sang.

R4. “Narcissisme primaire” : expression symbolique, éléments primitifs, éléments marins,

animaux marins, géographie aquatique vague.

R41. Fantasmes de retour au sein maternel crûment exprimés ; thèmes obstétricaux directs ; fœtus.

R5. Fantaisie orale : réponses alimentaires, scènes de dévoration, nutrition, becs, bouches,

dents, gueules, mâchoires, hyène, ogre.

R6. Régression au niveau du mode de pensée, brusques dénivellations perceptives.

R7. Vigilance, caractère persécutif, interprétatif, guetter, scruter (intentionnalité sous-jacente).

• Échelle S : Dimension spéculaire et dédoublement

S1. Miroirs, reflets par rapport à l’axe de la planche.

S2. Réponses unilatérales : dédoublement de percepts habituellement unitaires.

S3. Insistance sur la symétrie et sur la duplication des images ; oscillation unité/dualité dans la

même phrase ou à l’enquête ; confusion singulier/pluriel.

S4. Réponses bilatérales, accent mis sur la posture plus que sur la relation.

S5. Jumeaux, siamois, personnages collés, soudés, semblables, interchangeables par rapport

à l’axe de la planche.

S6. “Dissociation symétrique” : réponses symétriques contradictoires.

• Échelle L : Enveloppes corporelles, tactiles et chromesthésiques

L0. Thématique d’étayage : porter, soutenir, bercer, s’appuyer sur, contenir…

L1. Peaux, vêtements, tissus, voiles, masques ; thématiques d’enveloppement, recouvrir, cacher.

L2. Fragilité de l’enveloppe : transparences, déchirures, membranes, libellules, discontinuité,

effraction.

L. Qualité tactile : matière, épaisseur, consistance, doux, velu, compact, rugueux, sec, etc.

L4. Qualité visuelle : sensorialité, couleur, luminosité ; contraste blanc-noir, couleurs dégradées.

L5. Superpositions de percepts mal délimités, “contaminations”.

L6. Perceptions auditives et olfactives.

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

32

Le Courrier des addictions (5), n° 1, janvier/février/mars 2003

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

étaient utilisés différents instruments standardi-

sés, à savoir :

1. L’inventaire d’anxiété de Beck (BAI) afin

d’évaluer l’intensité de l’anxiété (7).

2. Le questionnaire CES-D (Center for

Epidemiologic Studies-Depression scale) afin

d’apprécier la sévérité de la symptomatologie

dépressive (8).

3. Un questionnaire standardisé visant au

recueil des données biographiques et thérapeu-

tiques (âge, niveau scolaire, antécédents fami-

liaux, prise d’un traitement, nombre d’hospita-

lisations au cours de l’année, etc.).

Nous avons également tenté de cerner le mode

de fonctionnement psychique de chaque sujet à

partir du Rorschach. Les protocoles ont été

cotés à l’aide d’une grille d’analyse mise au

point par M. Boekholt (2), grille qui permet une

approche différentielle des aménagements

dépressifs relevant de registres distincts (névro-

tique, pervers, limite, psychotique) tout en four-

nissant des éléments comparatifs objectivables

dans le cadre d’une recherche intergroupes.

Nous ne détaillerons pas ici le mode de cotation

si ce n’est pour préciser que celle-ci s’effectue

sur deux axes : l’un est relatif à l’expression

d’affect telle qu’elle est explicitée par la verba-

lisation et les réactions comportementales lors

de la passation, de l’enquête et de l’épreuve des

choix ; l’autre a trait aux procédés d’investis-

sement narcissiques et ne prend en compte que

les réponses présentes dans le protocole.

Des contraintes institutionnelles ne nous ayant

pas permis de proposer la passation du

Rorschach à tous les sujets, nous avons propo-

sé celle-ci à dix d’entre eux, soit cinq sujets tirés

au hasard dans chaque groupe.

Le diagnostic principal (critères CIM-10)

auquel nous nous référons pour chaque sujet a

été établi par trois psychiatres expérimentés

exerçant dans l’institution. La chronologie

d’apparition des conduites d’abus et/ou de

dépendance par rapport aux prodromes de la

maladie a également été prise en compte. Nous

avons considéré, à partir des éléments recueillis

au cours de l’entretien, que l’apparition était

concomitante si les deux types de troubles

avaient débuté au cours de la même année, que

l’un avait précédé l’autre si l’intervalle d’appa-

rition était supérieur à un an.

Résultats

Étude descriptive

Les dix-huit sujets constituant notre popula-

tion ont été répartis en deux groupes, l’un

composé de neuf adolescents ayant recours à

l’utilisation de substances psychoactives

(groupe A), l’autre de neuf adolescents ne

présentant pas de telles conduites (groupe B).

L’âge moyen est légèrement plus élevé au sein

du groupe A (18,5 ± 1,3) qu’au sein du

groupe B (17,6 ± 1,5). Comme le montre le

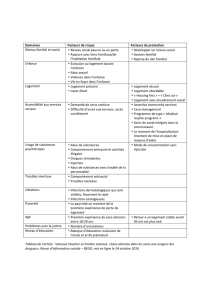

Groupe A Groupe B Total

(n = 9) (n = 9) (n = 18)

Catégories diagnostiques

(CIM-10)

• Schizophrénie 11,1 % 11,1 % 11,1 %

• Troubles délirants persistants 0 % 11,1 % 5,5 %

• Troubles schizo-affectifs 33,3 % 22,2 % 27,7 %

• Troubles psychotiques aigus 22,2 % 11,1 % 16,6 %

• Troubles de l’humeur :

– épisode maniaque 11,1 % 0 % 5,5 %

– trouble bipolaire 11,1 % 0 % 5,5 %

– trouble dépressif récurrent 11,1 % 11,1 % 11,1 %

• Troubles envahissants

du développement 0 % 33,3 % 16,6 %

Prise d’un traitement

médicamenteux 88,8 % 33,3 % 61,1 %

Âge moyen de début des troubles 16,8 ans 13,3 ans 15 ans

Nombre d’hospitalisations

au cours de l’année

• 1 hospitalisation 22,2 % 0 % 11,1 %

• 2 hospitalisations ou plus 33,3 % 0 % 16,6 %

Antécédents familiaux

• Troubles psychiatriques 44,4 % 33,3 % 38,8 %

• Utilisation régulière de substances 33,3 % 11,1 % 22,2 %

Tableau I. Comparaison des principales caractéristiques diagnostiques et thérapeutiques

des deux groupes étudiés.

Normes Groupe A Groupe B

Rentre 20 et 30 mn 18 mn 15 mn

Tentre 20 et 30 mn 21 mn 9 mn

G20 à 30 % 63 % 72 %

D60 à 70 % 27 % 22 %

Dd 5 à 10 % 2 % 4 %

F % 60 à 65 % 58 % 60 %

F + % 70 à 80 % 66 % 66 %

+ % 70 à 90 % 70 % 66 %

K 3,5 1,5 1

C55 2,5

H % 10 à 20 % 18 % 18 %

A % 40 à 45 % 42 % 48 %

Ban 5 à 7 4 3

IA Significatif si > 12 % 13 % 8 %

Tableau II. Principales caractéristiques des protocoles de Rorschach (moyennes et pour-

centages).

33

tableau I, les sujets qui recourent à l’utilisa-

tion de substances présentent des troubles

d’apparition plus tardive et sont accueillis

dans l’institution depuis moins longtemps

(10 mois en moyenne) que les sujets qui n’uti-

lisent pas de substance (24 mois en moyenne).

La première constatation concerne la pré-

sence concomitante, chez une majorité de

sujets, de manifestations anxieuses et/ou

dépressives. Douze sujets présentent des

manifestations dépressives (CES - D > 17 ou

23) relativement intenses (m = 22 ± 9,7). Ces

manifestations ne diffèrent pas significative-

ment en fonction du diagnostic principal, ce

qui est sans doute dû au petit nombre de sujets

dans chaque groupe. Dix sujets présentent des

manifestations anxieuses (BAI > 15) ; celles-

ci sont relativement peu intenses (m = 16,8 ±

9,5). Nous n’avons trouvé de différence signi-

ficative ni entre les deux groupes de sujets, ni

entre les diverses catégories diagnostiques.

Les sujets répondant aux critères de dépen-

dance à une ou plusieurs substances au cours

de l’année écoulée sont au nombre de huit.

Cinq d’entre eux (62,5 %) répondent aux cri-

tères d’abus et/ou de dépendance à deux types

de substances, qui sont dans tous les cas

l’alcool et les dérivés du cannabis. Les autres

sujets répondent aux critères de dépendance à

une seule substance, qui est pour les uns le

cannabis, pour l’autre l’alcool. Par ailleurs,

trois de ces sujets consomment ou ont

consommé d’autres types de substances (ecs-

tasy, cocaïne) sans que l’on puisse parler

d’abus ou de dépendance au cours de l’année.

L’âge moyen de début des conduites d’utilisa-

tion de substances est de 16,7 ans (± 1,3).

Cinq sujets ont présenté ce type de conduites

avant l’apparition des premiers symptômes

psychotiques ou thymiques patents. Les deux

types de symptômes sont apparus de

manière concomitante chez trois sujets, et un

seul a développé des conduites de dépen-

dance plus d’un an après l’apparition d’une

symptomatologie psychotique.

Si les données obtenues doivent être nuan-

cées, compte tenu du faible effectif sur

lequel elles portent, elles mettent néan-

moins en lumière le retentissement que

cette comorbidité peut avoir sur le plan cli-

nique : les huit sujets qui présentent des

conduites de dépendance à une ou plusieurs

substances psychoactives sont significati-

vement plus déprimés (t = 4,14 p < 0,004)

et hospitalisés plus fréquemment (t = 4,21

p < 0,003) que les autres sujets.

Étude psychodynamique

• Caractéristiques générales

Les protocoles de Rorschach des adoles-

cents présentant des conduites d’abus et/ou

de dépendance se caractérisent par une ver-

balisation relativement riche pouvant com-

porter des bizarreries ou des éléments déli-

rants. À l’inverse, les protocoles des ado-

lescents n’utilisant pas de substance ren-

dent compte d’un investissement de la pas-

sation moins important et témoignent

d’une certaine pauvreté associative. La plu-

part des protocoles révèlent des oscillations

parfois importantes entre les a-résonnances

qu’assure le gel pulsionnel, l’activité de

représentation subissant des attaques des-

tructrices (disparition de la kinesthésie au

profit de formes banales, figées, répéti-

tives) et les émergences brutales de proces-

sus primaires. Ces épreuves témoignent

dans leur ensemble d’un rapport au réel

assez ténu, bien que les protocoles des

sujets du groupe A révèlent un ancrage

dans la réalité extérieure et des capacités

d’adaptation qui semblent connotées moins

négativement que ceux des sujets du groupe

B. Le TRI – extratensif chez une grande

majorité de sujets – met en évidence la

massivité des affects et le caractère discon-

tinu des possibilités de contenance pulsion-

nelle. Les mécanismes de défense auxquels

recourent la plupart des sujets sont, dans

l’un et l’autre groupe, le clivage, le déni,

l’idéalisation et la projection.

Les dix adolescents auxquels nous avons

proposé la passation du Rorschach sem-

blent tous confrontés à un processus psy-

chotique. On notera toutefois que les pro-

fils généraux qui peuvent être établis pour

chaque groupe diffèrent sensiblement l’un

de l’autre (tableau II).

• Analyse des modalités d’investissement

narcissiques

Cette analyse repose principalement sur les

dimensions qualitative et quantitative des

modalités narcissiques dans les protocoles.

La dimension temporelle (enchaînement

réponse par réponse, planche par planche) ne

sera pas abordée ici.

Le premier constat que l’on peut faire concer-

nant la coloration affective de la représenta-

tion de soi et d’objet tient au fait que la plupart

des réponses sont exprimées de façon neutre :

les réactions comportementales sont assez

rares et peuvent être connotées tant positive-

ment que négativement. Pris dans leur globa-

lité, les mouvements dysphoriques, anxieux

ou de dévalorisation apparaissent au sein des

deux groupes plus fréquemment que les

marques d’élation, de plaisir ou de valorisation

(tableau III, axe 1). Au sein du groupe A, les

mouvements de dévalorisation ont trait tantôt à

la représentation d’objet, tantôt à la représenta-

tion de soi, tandis que les mouvements de valo-

risation sont principalement dirigés sur la

représentation de soi. Dans l’autre groupe, les

mouvements de dévalorisation portent sur les

représentations d’objet et de relation lorsque

les mouvements de valorisation portent le plus

souvent sur la représentation de soi.

Sur le plan quantitatif, les procédés d’investis-

sement auxquels recourent massivement tous

ces adolescents ont trait à la représentation

idéale de soi (tableau III,axe 2). Les réponses

porteuses de cette thématique renvoient essen-

tiellement aux items i2, i5, i6 et i7, le recours

aux trois derniers mettant en lumière l’activité

des polarités létales du narcissisme négatif. Les

items de l’échelle R – R4, R5 et R7 principa-

lement – sont quant à eux retrouvés dans des

proportions comparables dans la plupart des

Groupe A Groupe B

Axe 1

– Valorisation explicite, élation 8,1 % 5,2 %

– Dévalorisation explicite, dysphorie 15 % 9 %

– Neutralité, dénomination simple 72,2 % 83,1 %

– Ambivalence explicite 4,7 % 2,7 %

Axe 2

– Échelle i : représentation idéale de soi 55,2 % 61 %

– Échelle R : retrait et centration sur soi 16,4 % 15,8 %

– Échelle S : dimension spéculaire, dédoublement 14,1 % 11,2 %

– Échelle L : enveloppes corporelles et

chromesthésiques 14,3 % 12 %

Tableau III. Dimension quantitative de l’analyse des modalités narcissiques au

Rorschach.

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

34

Le Courrier des addictions (5), n° 1, janvier/février/mars 2003

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

D

o

s

s

i

e

r

protocoles. Les mouvements de retrait qui pré-

sident à l’utilisation de ces items semblent,

dans l’un et l’autre groupe, dictés par un

important désinvestissement objectal. Les

items de l’échelle S qu’emploient la plupart

des sujets, à savoir les items S4 et S6, renvoient

aux mouvements scissionnels qui sont la

marque de défenses psychotiques. L’emploi

des items de l’échelle L recouvre là aussi cer-

taines similitudes entre les deux groupes de

sujets. Une majorité d’entre eux recourt en

effet aux items L2, L4 et L5. La thématique et

l’éprouvé subjectif perceptibles au travers de

ce type de réponses sont généralement conno-

tés négativement et renvoient à des relations

d’objet recherchées ou redoutées mais

toujours empreintes de dysphorie.

On retiendra donc, à l’issue de cette approche

différentielle, que les éléments dépressifs que

présentent une majorité de sujets relèvent

effectivement de registres dissociatifs.

Discussion

Nous n’évoquerons pas ici les hypothèses

psychopharmacologiques et génétiques

concernant la fréquence élevée de la comorbi-

dité entre troubles psychopathologiques.

Celles-ci ont fait l’objet d’études aussi nom-

breuses qu’attentives qui pourront être retrou-

vées ailleurs.

L’analyse statistique de l’association entre les

différentes variables étudiées montre que la

dépression est corrélée avec l’anxiété (r = 0,69

p < 0,01), ce qui est cohérent avec la plupart

des données dont nous disposons (5, 9).

L’anxiété est, quant à elle, corrélée, dans une

moindre mesure et de façon négative, avec la

durée de la prise en charge. Cette dernière

donnée souligne l’importance d’une prise en

charge durable, qui permette aux sujets l’inté-

gration progressive de capacités à utiliser le

cadre institutionnel comme système contenant

et pare-excitant. Les troubles liés à l’utilisation

de substances apparaissent comme étant prin-

cipalement liés à la dépression. Ceux-ci sont

toutefois significativement plus importants

lorsque la dépression est présente conjointe-

ment avec l’anxiété (t = 2,92 p < 0,05). Le fait

que la dépression, l’anxiété et les conduites

addictives apparaissent, sur le plan statistique,

comme des variables explicatives les unes des

autres indique la possibilité d’une tentative

d’automédication des angoisses psychotiques

et/ou de l’humeur dépressive. La massivité du

recours à l’alcool et au cannabis va d’ailleurs

dans le sens de cette hypothèse, les effets

anxiolytiques et subeuphoriques de ces deux

types de substances étant bien connus. Si ces

trois variables entretiennent des relations,

celles-ci semblent toutefois difficilement

réductibles à une relation linéaire de causalité,

de nombreuses autres variables (l’intensité de

la symptomatologie psychotique, l’utilisation

ponctuelle d’autres substances, etc.) pouvant

jouer un rôle déterminant dans l’apparition ou

le maintien de ces manifestations comorbides.

Le fait que l’alcool et les dérivés du cannabis

soient les substances les plus fréquemment

utilisées tend à confirmer l’importance, dans

le choix du produit, du coût et de la disponibi-

lité de celui-ci dans l’environnement du sujet.

L’ hypothèse selon laquelle le choix des sub-

stances utilisées par les patients psychotiques

serait lié à une appétence préférentielle pour

les psychostimulants – appétence probable-

ment sous-tendue par une tentative d’auto-

médication de la symptomatologie négative –

n’est pas confirmée ici. La place importante

qu’occupent le cannabis et l’alcool dans les

conduites addictives auxquelles nous sommes

confrontés semble en outre témoigner de la

non-pertinence de la dichotomie entre drogues

“douces” et “dures” ou entre substances licites

et illicites lorsque l’on aborde la question de

leur utilisation par des sujets présentant des

troubles psychopathologiques.

On constate que les conduites de dépendance

précèdent le plus souvent l’apparition des

troubles psychotiques ou thymiques. Cette

chronologie tend à confirmer une série

d’hypothèses que nous rappellerons briève-

ment. Selon la première de ces hypothèses, les

substances psychoactives joueraient le rôle de

facteur précipitant de la première décompen-

sation psychotique ou thymique chez des

sujets pouvant présenter des failles identitaires

sous-jacentes. Selon la deuxième hypothèse,

non exclusive de la précédente, l’utilisation

régulière de substances modifierait la présen-

tation clinique de la symptomatologie débu-

tante, au point d’entraîner parfois des erre-

ments diagnostiques.

Nous appuyant sur l’ensemble des données

qualitatives, nous tâcherons maintenant de

livrer une lecture processuelle (considérant

un processus psychopathologique où sur-

viennent divers éléments symptomatiques)

plutôt que catégorielle (considérant la psy-

chose et les manifestations qui lui sont asso-

ciées comme des pathologies distinctes) des

phénomènes comorbides qui constituent

l’objet de ce travail.

L’ e xamen des protocoles de Rorschach

témoigne du fait que les sujets que nous avons

rencontrés présentent tous un fonctionnement

psychique relevant de registres psychotiques

plus ou moins profondément organisés. Il

apparaît également que les procédés d’inves-

tissement narcissiques mis en jeu, s’ils sont

sensiblement les mêmes dans les deux

groupes, le sont toutefois en proportion

variable selon que les sujets font partie de l’un

ou l’autre groupe. Ces différences quant à la

nature et au degré des mouvements d’investis-

sement et de désinvestissement indiquent la

possibilité de dénis, de clivages et de projec-

tions plus limités, moins radicalement coupés

de la réalité chez les sujets du groupe A que

chez ceux du groupe B. Il semble que les pre-

miers disposent ainsi de ressources plus

importantes que les seconds pour tenter de

répondre aux difficultés qu’ils rencontrent.

Ces différences peuvent être liées, en partie du

moins, au fait que les sujets du groupe A pré-

sentent des troubles d’apparition plus récente

que les autres sujets. Il se peut que ces diffé-

rences tiennent aussi aux contradictions, inhé-

rentes à la psychopathologie de l’adolescence,

entre des modes d’organisation psychotique

mobilisables et d’autres qui, bien qu’apparem-

ment semblables, sont déjà fixés.

Les protocoles de Rorschach des deux

groupes de sujets sont majoritairement por-

teurs des indices classiques de l’inhibition

dépressive : restriction du nombre de répon-

ses, pauvreté kinesthésique, sensibilité spéci-

fique au noir et/ou au blanc, etc. Au-delà de

ces critères, ces protocoles sont révélateurs de

la difficulté qu’ont certains sujets à associer

l’affect de souffrance et une ou des représen-

tations de perte. Sur ce dernier point, les

modalités diffèrent parfois au sein d’un même

groupe, car elles portent, soit la marque du

lien maintenu à l’objet soit celle de son anéan-

tissement. L’articulation entre dépression et

organisation psychotique semble donc varier

selon que la menace de désorganisation

identitaire est circonscrite ou envahissante

et selon que dominent les aspects fusionnels

ou scissionnels.

Les fonctions que peuvent revêtir les

conduites de dépendance d’un point de vue

psychique leur confèrent, comme l’ont souli-

gné certains auteurs (4, 18), un caractère de

solution aspécifique. Celles-ci peuvent en

effet être utilisées par les patients afin de sup-

porter les angoisses et les affects dépressifs ou

d’abandon – réels ou fantasmatiques – qu’ils

éprouvent, pour tenter de déplacer leur dépen-

dance aux objets parentaux, pour tenir les

6

6

1

/

6

100%