Il y a donc une profonde modification de la société franque

LA DYNASTIE FRANQUE OU LA CONCEPTION ROYALE

Raphaël Florès, groupe A4

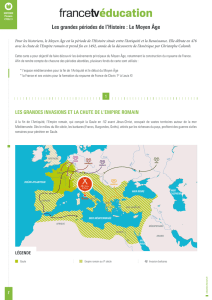

Il est d’usage d’affirmer que l’histoire de France est entamée par Clovis : tant d’un point de

vue historique avec le contrôle par un seul chef d’un territoire au cœur de l’Hexagone (Paris en étant

la capitale), que d’un point de vue politique et juridique avec l’institutionnalisation de la royauté

militaire.

Mais l’œuvre de Clovis s’assoupit à cause des héritages barbares et du manque de force de

ses descendants, et ce n’est qu’au sacre de Charlemagne que l’on peut parler du triomphe d’une idée

franque de la royauté : un pouvoir central puissant, incarné par un chef à l’assise légitimée par Dieu

et les hommes.

Il est certes vrai que la dynastie franque verra se succéder des personnages aussi variés que

les territoires qui formeront peu à peu le « regnum francorum ». Du légendaire Mérovée à l’obscur

Childéric III (les Mérovingiens), puis du flamboyant Charles Martel à Louis V le Fainéant (les

Carolingiens), la dynastie franque traverse les siècles. Toutefois, il y a toujours cette volonté, tantôt

tarie puis soudain ranimée, de construire une enclave pérenne dans laquelle le droit s’affirme à

travers une administration unique.

Pour autant, cette croissance d’une puissance centrale ne se fait car les obstacles sont

nombreux face à la royauté, car les circonstances tempèrent grandement les ambitions. Les francs,

terme proche de « hardis » ou « hommes libres », ne concèdent qu’avec réticence à respecter un

pouvoir parfois trop lointain pour les protéger correctement. C’est donc en faisant disparaître avec

parcimonie les héritages barbares, en s’inspirant notamment de la défunte législation romaine et de

la récente chrétienté, que la dynastie franque met en place une organisation royale souveraine pour

tous et en tous lieux.

Il semble pertinent de considérer deux idées fondatrices de la monarchie française du V° au

X° siècles : en premier lieu, la persistance d’une personnalisation du droit sous les mérovingiens (I),

puis dans une seconde période l’avènement d’une territorialisation du droit sous les carolingiens (II).

I. La royauté mérovingienne, un droit qui demeure personnalisé

L’érection du royaume franc repose fortement sur une relation d’interdépendance militaire au

service de Clovis (A), tandis qu’il se pare des symboles de Rome, puissance passée mais à la mystique

bien présente (B).

A. Le pouvoir guerrier, une hiérarchie solidaire

En effet, c’est grâce aux conquêtes de son armée qu’il a pu parvenir à la tête d’un tel

royaume, allant du Nord de la Gaulle jusqu’à la Somme. Ses chefs militaires sont tous dépendants à

son égard puisqu’ils lui ont reconnu sa supériorité via l’élection (« elego », littéralement « élevé ») et

car il n’oublie pas de leur offrir la part du butin qui leur revient après chaque campagne.

Alors, ses hommes et lui se voient unis par divers liens très personnels : ses guerriers sont ainsi unis à

leur commandant par un serment, ils deviennent des « leudes » c’est-à-dire de véritables vassaux. Du

reste, c’est la société toute entière qui est lui est liée aussi bien par le « mundium », qui est la

protection personnelle du roi accordée à des individus ou des groupes (voire même à certains lieux),

que par le « bannum », soit la capacité qu’il a d’exclure de la communauté un de ses membres s’il

refuse de se plier à ses volontés.

B. La redécouverte des vestiges de l’Empire romain

Toutefois, Clovis entreprend en parallèle de consolider sa fonction en ranimant un ensemble

de normes issues de la Rome impériale : d’un côté, il récupère le titre de consul (ses successeurs

prenant à leur tour le titre de « princeps » utilisé par Auguste), et d’un autre côté il tente de codifier

les lois barbares en s’inspirant de la législation romaine, en témoigne sa rédaction en latin de la loi

salique.

De plus, naît alors la première dynastie d’origine barbare qui reçoit l’appui de l’Eglise de Rome. Les

mérovingiens espèrent en effet consolider leur royaume sur la durée en recevant l’appui des

représentants du pouvoir spirituel dominant encore les ruines de l’Empire romain. Une volonté qui

s’exprime dès le célèbre épisode de Soisson lorsqu’en 486 Clovis prend le parti d’un évêque au

détriment d’un de ses guerriers. Son apogée est sans nul doute le baptême de Clovis en 496 : il se

pose alors en défenseur officiel de la chrétienté.

En vérité, Clovis et ses successeurs sauront être les garants de l’harmonie au sein du peuple

franc, qui apprécie que son chef soit protecteur de la tribu dans son ensemble, tandis que lui-même

s’emploie à conforter le statut de chef grâce à l’héritage chrétien et romain.

II. Le renouveau par Charlemagne, un droit qui tend à se territorialisé

L’entreprise glorieuse de Charlemagne réactualise la notion d’Etat en tant que suzerain absolu du

royaume (A), bien que l’incapacité des autres titulaires de la fonction royale à protéger ses vassaux

conduit peu après la royauté carolingienne à la décrépitude (B).

A. La restauration de l’État comme communauté politique

Malgré la faiblesse des successeurs de Clovis, qualifiés de « rois fainéants », leurs intendants

nommés « maires du palais » ont su perpétuer le système royal en les relayant. C’est pourquoi Pépin

le Bref, fils de Charles Martel, le repousseur des Arabes à Poitiers en 735, reçoit l'appui du pape pour

devenir roi en 751. Le soutien de l’Eglise va de fait au véritable détenteur du pouvoir, et son fils

Charlemagne institutionnalise son statut de roi par le sacre en 800. En profitant de l’affaiblissement

de Constantinople, il devient l’institution suffisamment stable pour garantir la justice et la concorde.

Or l’Etat s’accorde là avec les principes chrétiens, et c’est à travers les « capitulaires », actes

législatifs suppléants l’ordre oral dit « verbum regis », que l’autorité royale tente de s’enraciner au

sein d’un vaste empire.

Il y a donc une profonde modification de la société franque, au départ éparpillée en tributs, et qui se

rassemble progressivement en une communauté politique qui reflète par le prisme franc le défunt

empire romain. Ses caractéristiques suscitent en effet l’intérêt chez Charlemagne et son fils Louis le

Pieux qui sont partisans de cette « res publica » garantissant la stabilité au sein du royaume : l’acte

de succession de celui-ci brise en effet le traditionnel héritage germain au profit de la primogéniture

masculine.

B. L’apparition de la féodalité, fossoyeur de l’Empire carolingien

De fait, c’est l’assurance d’une protection pour tous qui légitime l’emprise royale, aussi n’y a-

t-il guère de surprises à remarquer l’effritement du pouvoir central en cas de faiblesse du pouvoir

central à s’étendre à toutes les régions du royaume.

En conséquence, le manque sensible d’autorité des carolingiens, affaiblissant cruellement l’empire

d’Aix-la-Chapelle, comme l’illustre le triste traité de Verdun qui le divise définitivement en 843. En

l’absence d’un pouvoir unitaire, à cause du partage en autant de royaumes que de fils du roi, les

vassaux s’émancipent de leur suzerain suprême et dirigent désormais de véritables royaumes au sein

du royaume franc.

L’insécurité est en effet omniprésente : tandis qu’aux invasions arabes se succèdent les hongrois et

les vikings, les populations se réfèrent désormais à leurs seuls responsables régionaux : comtes et

ducs exercent ainsi de plus en plus des prérogatives de puissance publique à leur unique avantage,

comme la justice et en corollaire les impôts. Alors, le droit se territorialise : ce n’est plus tant le statut

social qui fait la différence aux yeux de la loi, mais bien la localité du justiciable.

1

/

3

100%