Lire l'article complet

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 55 • mai 2004

Actua l ité Sa nté

9

S

elon l’OMS, plus de deux mil-

l i o n s

de personnes décè-

dent chaque année du

paludisme, appelé parfois malaria,

dont plus d’un million, soit la moi-

tié, sont des enfants de moins de

5ans. Sur les 40 % de la popula-

tion potentiellement à risque, plus

de 400 millions de nouveaux cas

se déclarent chaque année. Si plus

de 90 % de l’Afrique est infestée,

l’Asie et l’Amérique latine n’en sont

pas exemptes. Maladie endémique

sur ces trois continents, le palu-

disme est fortement exporté, au

point que plus de 8 0 0 0 cas ont

été dénombrés en France en 2001,

causant 20 décès. Plus de 90 %

des paludismes importés provien-

nent d’Afrique, touchant 1 à 2 %

des voyageurs. Plus rarement, sont

atteints les personnes résidant à

proximité des aéroports ou les per-

sonnels y travaillant.

Cause et diagnostic

Le vecteur est un moustique : l’ano-

phèle femelle, qui infecte l’homme

en le piquant et le contamine,

après avoir piqué une personne

déjà infectée, avec le principal res-

ponsable du paludisme et le plus

mortel : le Plasmodium falciparum,

ou, à un degré moindre, avec le

Plasmodium vivax, le P l a s m o d i u m

ovale ou le Plasmodium malariae.

L’homme est le seul réservoir de ces

parasites, qui migrent alors dans la

circulation et se divisent rapidement

au sein du foie, au cœur de l’hépa-

tocyte. Les nouveaux parasites, libé-

rés dans le sang, pénètrent alors

dans les globules rouges, qu’ils

infectent. Aucune contamination

interhumaine n’est possible, excepté

par voie transplacentaire.

Du fait de la multiplicité des signes

pouvant révéler la maladie, toute

fièvre survenant chez une personne

o r i ginaire ou revenant d’une zone

infestée peut et doit, sauf preuve

du contraire, signifier un paludisme.

Après une incubation de 7 jours, le

premier accès palustre se mani-

feste par un syndrome grippal : une

fièvre évoluant de manière conti-

nue ou, au contraire, par poussées

accompagnées d’asthénie, de myal-

gies,

de courbatures, de céphalées.

Parallèlement, comme pour la grippe,

quelques nausées et vomissements

sont possibles, de même que

quelques troubles du transit. Un

gros foie peut être perçu à l’exa-

men, ainsi qu’une grosse rate, d’ap-

parition souvent plus tardive.

Première ma l adie infe ctieuse dans le monde et la plus

m e u rtr i è r e , le paludisme touche de manière endémique les

p o p u l a t ions des zo n e s tro p i ca l es, mais aussi, occa s i o n n e l-

l e m e nt, les voya g e u r s revena n t des régions to u c h é e s .

Paludisme

Une éradication encore lointaine

Lorsque, après cette primo-invasion,

les globules rouges laissent échap-

per dans le sang les parasites qui se

sont multipliés, les frissons devien-

nent intenses, avec tremblements

et sueurs froides. Puis survient une

fièvre élevée, supérieure en

moyenne à 40 °C, une rémission

complète pouvant durer quelques

heures avant la réapparition de tous

les signes. C’est cette rythmicité qui

est alors pathognomonique, selon

un rythme tierce ou fièvre tierce sur

48 heures et quarte sur 72heures.

À chaque décharge parasitaire cor-

respond un accès. Lors de l’accès, le

prélèvement par goutte épaisse

signe le diagnostic.

Complications

En l’absence de traitement adapté

peut survenir l’accès pernicieux

entraînant une anoxie cérébrale. De

même, une méningite, des convul-

sions, une anémie, un syndrome

h é m o r r a g ique sont à craindre. Les

troubles sont plus graves, voire

mor-

Infos

...

Protection

Les moustiquaires

imprégnées

d’insecticide offrent

une bonne protection

contre le paludisme.

Si elles sont

correctement utilisées

et associées à

un traitement précoce

au niveau de

la communauté,

la transmission

du paludisme pourra

reculer de 60 % et

le taux global de

mortalité chez

les enfants en bas âge

diminuer d’environ

un cinquième.

Source : Unicef

Goutte épaisse et frottis mince

✓

Principe

Sur une goutte épaisse, à l’inverse du frottis mince, les parasites sont

concentrés au maximum sur la plus petite surface possible.

✓

Technique

Le prélèvement se fait au bout du doigt, au vaccinostyle, à partir d’une

grosse goutte de sang. Placée sur une lame, celle-ci est défibrinée à l’aide

du vaccinostyle pendant une minute, mise à sécher pendant 24 heures,

recouverte d’eau distillée pour deshémoglobiniser et colorée par Diff-Quick

ou Giemsa.

Pour accélérer l’examen, on peut pratiquer une cytocentrifugation après

hémolyse : le résultat est alors disponible en 1 heure.

✓

Résultats

Les hématies ayant disparu, grâce à l’hémolyse, les parasites apparais-

sent plus aisément. La goutte épaisse permet aussi le diagnostic de filarioses

à microfilaires sanguines. Si la goutte épaisse est l’examen le plus connu

pour le diagnostic d’urgence du paludisme, le frottis mince donne de

meilleurs résultats, et plus rapidement. Ainsi, il est possible de déterminer

le type de Plasmodium : P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P.vivax. La

parasitémie calculée supérieure à 3 % est considérée comme dangereuse

(il s’agit du nombre de parasites pour 100 leucocytes).

En cas de doute sur un accès palustre et de frottis négatif, il faut refaire ce

dernier et commencer un traitement sans en attendre les résultats. En ce qui

concerne le frottis mince, il faut signaler au laboratoire la prise éventuelle

d’antimalariques susceptibles d’altérer les formes parasitaires typiques.

>>

Actualités 22/06/04 16:17 Page 9

tels, chez le jeune enfant, la femme

enceinte et les personnes immuno-

déprimées. Les atteintes cardiaques,

hépatiques, spléniques sont surtout le

fait de réinfestations multiples chez

des patients séjournant sans protection

dans les zones endémiques.

Traitement

Il faut rappeler que cette maladie

parasitaire est la plus répandue dans

le monde et la seconde parmi les plus

m e u rtrières dans les pays en dévelop-

pement. Selon Médecins du monde*,

elle est actuellement en pleine recru-

descence, et sévit dans plus de

10 0 pays représentant au total 40 %

de la population mondiale.

Pour les voyageurs se rendant dans

les zones infestées, le meilleur traite-

ment demeure prophylactique. Il

n’existe pas de vaccin contre le palu-

disme, et aucun n’est en vue, selon

les chercheurs, avant une quinzaine

d’années.

D’abord, il s’agit donc de se protéger

contre les moustiques : physique-

ment, grâce au port de vêtements

amples, à manches longues à la tom-

bée du jour, à l’utilisation de mousti-

quaires autour des lits des jeunes

enfants notamment. Chimiquement,

les répulsifs doivent être largement

utilisés sur soi, répandus dans l’atmo-

sphère de la pièce, jusque sur les

moustiquaires.

La prophylaxie individuelle médica-

menteuse est différente selon la per-

sonne et son lieu de destination (voir

e n c a d r é ) . Selon la personne, il faut

toujours tenir compte du passé médi-

cal, du présent (grossesse, par

exemple), des traitements en cours,

de l’état immunitaire.

Il peut ainsi être souhaitable de

tester la tolérance des médications

avant le départ pour prévenir tout

incident sur place. Habituellement,

le traitement sera commencé un

peu avant le départ, poursuivi pen-

dant tout le voyage et une à quatre

semaines après le retour : une,

pour atovaquone + proguanil seu-

lement, mais quatre pour toutes

les autres spécialités. Il existe en

effet des formes retard de déclen-

chement du paludisme.

Si le voyage comprend des périodes

où l’on risque de se trouver loin de

tout centre hospitalier, il faut se munir

d’un traitement de réserve à prendre

en cas de doute. Ce traitement de

réserve sera prescrit avant le départ et

comprendra soit de la quinine, soit de

la méfloquine, soit de l’halofantrine

( l ’ ECG est indispensable pour dia-

gnostiquer les risques de troubles du

rythme cardiaque induits).

Toujours selon Médecins du monde,

les antipaludéens classiques ne sont

plus efficaces dans nombre de pays

où ils sont néanmoins utilisés comme

protocole national. Le nombre de cas

est ainsi quatre fois plus élevé que

dans les années 70, en raison de

l’augmentation de la résistance des

parasites du paludisme aux traite-

ments. Et, depuis 2000, on assiste

même à des flambées épidémiques

au Burundi, dans le sud du Soudan et

en Éthiopie. Ce phénomène avait

p o u r tant disparu. Pour soigner les

patients atteints, les dérivés d’artémi-

sine semblent offrir de réels avan-

tages par rapport au traitement anti-

paludique classique, car ils sont plus

efficaces contre le parasite et agissent

plus rapidement, sans trop d’effets

indésirables. Mais leur coût est un

frein pour les pays pauvres.

JB

*www.msf.fr et www.accessmed-msf.org

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 55 • mai 2004

Actua l ité Sa nt é

1 0

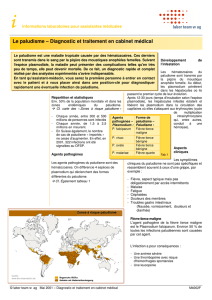

Prophylaxie selon la destination

Type de pays Chloroquinorésistance Prophylaxie

Type I 0 Chloroquine

Type II + Chloroquine, proguanil

Type III +++ Méfloquine ou

atovaquone chloroquine

ou doxycycline

Savez-vous que le premier décès

dans le monde dû à un véhicule

motorisé a eu lieu le 17 a o û t

1896, à Londres ? La victime s’ap-

pelait Bridget Driscoll, elle avait

44 ans, et a été renversée par une

voiture en traversant l’esplanade

du Palais. Le véhicule roulait “pro-

bablement” à 12 km/h au lieu

des 6,4 km/h qu’il n’était pas

sensé dépasser.

Aujourd’hui, selon l’OMS, chaque

j o u r, il y a 140 0 0 0 blessés sur

les routes du monde. Près de

30 0 0 personnes meurent et

1 5 000 environ resteront handi-

capées à vie. Si les tendances

actuelles se confirment, on assis-

tera, d’ici 2020, à une augmenta-

tion de 60% du nombre des per-

sonnes tuées ou handicapées

suite à un accident de la route.

Paradoxalement, les pays les plus

motorisés, qui, compte tenu de

leur expérience ancienne, ont

engagé des programmes de

sécurité routière, enregistrent les

taux de mortalité les plus bas

(taux annuels inférieurs à

6 , 0 p o u r 10 0 000 habitants).Le s

hommes ont une probabilité

presque trois fois plus grande que

les femmes de mourir d’un acci-

dent de la route, et plus de 50 %

de la mortalité concernent les

personnes âgées de 15 à 44 ans.

Les piétons, les cyclistes et les

motocyclistes courent un risque

plus grand par kilomètre par-

couru. Compte tenu du manque

d’infrastructures adéquates, de

mesures éducatives, etc., les habi-

tants les plus vulnérables sont les

piétons des pays à faibles revenus

ou à revenus intermédiaires. Ces

pays ont d’ailleurs une part dis-

p r o p o r tionnée, par rapport au

nombre de véhicules motorisés,

dans la charge mondiale crois-

sante de morbidité due aux acci-

dents de la route.

Source OMS à propos de

la Journée mondiale de la santé

du 7 avril 2004.

En bref ...

L’accident de la route

n’est pas une fatalité

Infos

...

Afrique et

paludisme

Le coût de prise

en charge des

hospitalisations des

cas graves (en

moyenne 30 à 50 %

des admissions

dans les hôpitaux en

Afrique) serait de

12 milliards de

dollars par an.

La maladie a

des répercussions

sévères sur

le développement

des populations.

La fièvre empêche

l’enfant d’aller à

l’école et l’adulte

d’aller au travail

notamment celui des

champs qui est vital

pour ces populations.

La journée mondiale

du paludisme a eu

lieu le 25 avril.

>>

Actualités 22/06/04 16:17 Page 10

1

/

2

100%