Traitement chirurgical par voie transanale des polypes malins du rectum Critères morphologiques

Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 3 - septembre 2001

Points forts

Points forts

Points forts

●

C. Denet*

Traitement chirurgical par voie transanale

des polypes malins du rectum

e traitement par voie transanale des

polypes malins du rectum est une

alternative possible au traitement de réfé-

rence des cancers du rectum, qui associe

une exérèse du rectum et de ses relais gan-

glionnaires (mésorectum et axe mésenté-

rique inférieur). L’exérèse transanale

(ETA) a comme avantage d’être moins

mutilante qu’une exérèse radicale (ER) et

moins morbide, tant pour les complications

postopératoires que pour les séquelles

fonctionnelles digestives, sexuelles et uri-

naires. En revanche, si le cancer est inva-

sif, ce traitement, purement local, mécon-

naît la possibilité d’un envahissement

ganglionnaire (EG). L’indication d’une

ETA est donc fondée sur un faisceau de cri-

tères cliniques, morphologiques et histo-

logiques précis.

AVANT LE TRAITEMENT

CHIRURGICAL

Il faut réunir l’ensemble des critères de

sélection, en sachant que le bien-fondé du

choix thérapeutique n’est parfois acquis

qu’à la lecture histologique de la totalité

de la pièce d’exérèse.

Critères cliniques

et endoscopiques

Au toucher rectal, une tumeur fixée ou

occupant plus du tiers de la circonférence

du rectum n’est a priori pas accessible à

une ETA. La palpation d’une adénopathie

suspecte nécessite une confirmation mor-

phologique avant de contre-indiquer une

ETA. L’endoscopie permet d’apprécier la

taille et l’aspect macroscopique de la

tumeur. Classiquement, la taille du cancer

ne doit pas excéder 3 cm : ce critère est de

plus en plus controversé et ne semble

influencer ni le risque d’EG (1),ni le risque

de récidive locale (2) ; une tumeur de plus

de 3 cm ne contre-indique pas a priori une

ETA.

Critères morphologiques

L’écho-endoscopie (EE) évalue correcte-

ment l’envahissement pariétal dans 67 à

93 % des cas ; ces résultats semblent moins

précis si la tumeur est localisée dans le bas

rectum (4). Elle est aussi moins perfor-

mante dans la détection des métastases

ganglionnaires (MG) (62 à 88 % des cas)

pour deux raisons :

– la possibilité de micro-métastases au sein

d’un ganglion ;

– la taille et le nombre de ganglions enva-

his dans les tumeurs T1 ou T2, inférieurs

à ceux observés dans les tumeurs plus

avancées.

Si l’un des critères retenus pour le dia-

gnostic de MG est un diamètre d’au

moins 5 mm, le diagnostic est correct

dans 89 % des cas avec une spécificité de

94 % mais une sensibilité faible de 38 %,

puisque, dans environ 20 % des cas, la

MG est inférieure à 4 mm (4, 5). Si le cri-

tère de taille est fixé à 3 mm (5) pour les

tumeurs T1 et T2, l’EG est surestimé

(sensibilité 75 %, spécificité 49 %). Cer-

taines équipes proposent, afin d’amélio-

rer les performances de l’EE, de réaliser

des biopsies des ganglions suspects sous

EE (5, 6). Le scanner et l’imagerie par

résonance magnétique nucléaire sont

moins performants que l’EE pour les can-

cers dits “superficiels” (tant pour le degré

d’envahissement pariétal que pour la

détection de MG) (4).

Critères histologiques

Avant l’intervention, les biopsies peren-

doscopiques permettent d’exclure des can-

cers invasifs sans permettre de poser for-

mellement le diagnostic de cancer

superficiel. L’intérêt de la chirurgie trans-

anale est alors de proposer une exérèse

complète de la lésion et de déterminer si

* Institut mutualiste Montsouris, département

médico-chirurgical de pathologie digestive, Paris.

◆Une tumeur de plus de 3 cm, ulcérée,

n’est pas une contre-indication formelle à

une résection locale.

◆L’écho-endoscopie est l’examen pré-

opératoire qui évalue le mieux l’envahis-

sement pariétal.

◆L’exérèse transanale isolée peut être

proposée pour des cancers au plus T1 ; la

profondeur de l’envahissement de la sous-

muqueuse restant un critère décisionnel

essentiel.

◆Pour une tumeur T1 bien différenciée,

la survie à 5 ans après traitement local

varie de 90 à 100 %.

Points forts

Points forts

Points forts

L

Dossier thématique

96

CP septembre MAQ.ok 31/10/01 09:22 Page 96

Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 3 - septembre 2001

un traitement plus mutilant est nécessaire

ou non. La présence d’un cancer invasif

peu différencié ou indifférencié sur la

biopsie préopératoire est une indication

pour de nombreux auteurs à une ER.

L’ INTERVENTION

Techniques

d’exérèse chirurgicale

Une préparation colique et une antibio-

prophylaxie sont recommandées pour ce

type de chirurgie. Les ETA se font sous

anesthésie générale ou loco-régionale. Le

malade est installé en fonction de la loca-

lisation de la tumeur : position de la taille

pour les lésions postérieures ou latérales,

en procubitus ventral pour les lésions

antérieures.

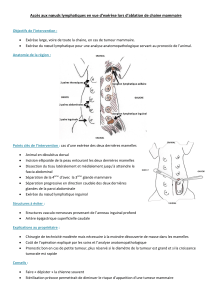

La section muqueuse est réalisée à au

moins 1 cm des berges de la lésion.

L’exérèse emporte toute la paroi rectale

et si possible la graisse périrectale. Pour

les lésions antérieures du rectum sous-

douglassien, l’exérèse est plus limitée, de

façon à éviter les fistules recto-vaginales

chez la femme ou recto-urétrales chez

l’homme. Le risque pour les lésions anté-

rieures du rectum sus-douglassien est une

perforation rectale en péritoine libre.

ETA classique

La technique du parachute est indiquée

pour les tumeurs situées à moins de 10 cm

de la ligne pectinée. Après dilatation anale,

l’exposition de la tumeur se fait habituel-

lement avec deux valves vaginales étroites.

Des fils sont placés sur le pourtour de la

tumeur, au moins à un centimètre des

berges. La traction de ces fils donne un

aspect de parachute, d’où l’appellation de

la technique. Cette manœuvre permet une

bonne exposition de la zone à sectionner

et garantit une marge de sécurité de 1 cm

entre les berges de la tumeur et la zone de

section. Les berges peuvent être refermées

par des points séparés de fil résorbable. De

principe, ou en cas de traction excessive,

la plaie peut être laissée ouverte, la cica-

trisation se faisant par réépithalisation.

L’alternative à cette technique est la tech-

nique du lambeau tracteur, lambeau débuté

au-dessus de la ligne pectinée et qui per-

met l’exérèse de la lésion en l’abaissant

progressivement hors de l’anus.

Microchirurgie endoscopique (ME)

Cette technique, peu développée en France,

est particulièrement adaptée pour les

tumeurs du moyen et du haut rectum (2). Le

matériel utilisé comprend un rectoscope,

muni d’un système d’insufflation permet-

tant de distendre le rectum, et par lequel

peuvent être introduits plusieurs instru-

ments chirurgicaux. L’exérèse est réalisée

selon les mêmes principes qu’une ETA clas-

sique : section à 1 cm des berges de la

tumeur et exérèse de la totalité de la paroi

rectale. Les berges sont rapprochées par un

surjet de fil résorbable.

Résultats de l’ETA

pour les polypes malins

du rectum

Complications postopératoires

La mortalité postopératoire après ETA est

quasiment nulle (2, 7, 8). La morbidité

après ETA est faible et globalement infé-

rieure à 5 % (8,9). Elle est d’environ 20 %

après ME (9, 10). Aucune séquelle sur la

fonction intestinale n’a été décrite après

ETA.

Analyse histologique

L’objectif de l’étude histologique est

double : confirmer le caractère complet de

l’exérèse et déterminer les caractéristiques

de la tumeur augmentant le risque d’EG.

En cas de carcinome in situ, le risque

d’EG est nul, et l’ETA, si l’exérèse est

complète, reste le traitement de choix. Si

le cancer est invasif, le risque d’EG aug-

mente proportionnellement au degré d’in-

filtration pariétale :T1 (envahissement de

la sous-muqueuse) 3 à 17 % d’EG, T2

(envahissement de la musculeuse) 15 à

30 %, T3 (envahissement de la sous-

séreuse) 50 à 65 % (1, 3, 5, 11, 12).

D’autres facteurs histologiques augmen-

tent la fréquence des métastases gan-

glionnaires : le caractère peu différenciée,

voire indifférencié, de la tumeur, (1, 8, 11,

13), la présence d’un envahissement vas-

culaire ou lymphatique (1, 8, 11, 13),la

présence d’un contingent colloïde

muqueux (13). Ce dernier critère est

actuellement débattu : plusieurs études

ont montré qu’il n’influençait ni le risque

d’EG (1), ni celui de récidive locale (8,

9). Le risque d’EG pour une tumeur T1

bien différenciée sans envahissement

vasculaire ou lymphatique est évalué par

Blumberg et al. (1) à 7 %. Ce risque est

nul dans l’étude de Brodsky et al. pour

les tumeurs T1 sans envahissement lym-

phatique, mais l’effectif des malades est

faible, puisque inférieur à 20 (1). Des

études japonaises ont proposé, comme

autre critère corrélé au risque d’EG, le

degré d’infiltration de la tumeur dans la

sous-muqueuse (SM) : sm1 (1/3 superfi-

ciel de la SM), sm2 (1/3 moyen de la

SM), sm3 (1/3 profond de la SM) : le

risque d’EG est plus faible pour les

tumeurs sm1 et sm2 que pour les tumeurs

sm3 (11).

Sur la pièce d’exérèse après ETA, les cri-

tères habituellement requis sont (a) un car-

cinome invasif ne dépassant pas la SM, (b)

un carcinome bien différencié ; (c) des

marges latérales et profondes saines ; (d)

l’absence d’envahissement vasculaire ou

lymphatique ; (e) selon les auteurs, l’ab-

sence de contingent colloïde muqueux (7,

9, 14, 15). Si l’un de ces critères n’est pas

respecté, une ER ou, si elle n’est pas envi-

sageable, une radiochimiothérapie doit être

proposée au malade (7, 9, 14, 15).

Résultats carcinologiques

Les résultats de l’ETA dans la littérature

sont d’interprétation difficile parce que (a)

les critères de sélection ne sont pas tou-

jours précisés ou varient d’une étude à

l’autre, (b) les populations de malades sont

hétérogènes dans une même série, (c) cer-

taines études incluent des cancers de stade

et de différenciation différents ; (d) la

majorité des études sont rétrospectives ; (e)

dans une même série, les traitements sont

parfois différents, tant par la technique uti-

lisée (ETA, exérèse par voie transsacrée,

destruction par fulguration ou électrocoa-

gulation…) que par leur caractère curatif

ou palliatif ; (f) le suivi des malades est

souvent inférieur à 5 ans.

Après ETA pour un cancer T1 bien diffé-

rencié, le taux de récidive locale varie de

0 à 13 % et la survie à 5 ans de 90 à 100 %

Dossier thématique

97

CP septembre MAQ.ok 31/10/01 09:22 Page 97

Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 3 - septembre 2001

(3, 5, 8, 14). Une étude randomisée com-

parant l’ETA par ME et une ER pour des

cancers T1 bien ou moyennement diffé-

renciés n’a montré aucune différence

significative en termes de récidive locale

et de survie à 5 ans entre les deux groupes.

Mais les effectifs de ces deux groupes sont

faibles (26 malades pour le groupe ER,

24 pour le groupe ME), et le suivi dans les

deux groupes est inférieur à 4 ans. Néan-

moins, Garcia-Aguilar et al. (7)rapportent

un taux de récidive à 54 mois de 18 % pour

des cancers classés T1 traités par ETM et

répondant aux critères histologiques

requis, ce qui ne correspond pas aux résul-

tats attendus après ER. Certains proposent

même un traitement adjuvant après ETA

pour des cancers classés T1 (7, 15).

Surveillance

Une surveillance postopératoire régu-

lière, comprenant au minimum un exa-

men physique, une rectoscopie et une

écho-endoscopie, est indispensable. Le

choix d’une ETA doit être remis en ques-

tion si cette surveillance ne peut être

assurée.

CONCLUSION

Actuellement, en cas de cancer invasif, aucun

critère clinique, morphologique ou histolo-

gique ne permet d’éliminer formellement un

EG associé ; par conséquent, une ETA

expose le malade à un risque de récidive le

plus souvent accessible à une chirurgie de

rattrapage, mais dont les résultats sur le plan

carcinologique semblent inférieurs à ceux

d’une ER de première intention (16).

D’après les résultats publiés dans la littéra-

ture, l’ETA peut être proposée pour les can-

cers T1, idéalement sm1 ou sm2, bien dif-

férenciés, sans envahissement lymphatique

ou vasculaire, avec des marges de section

saine ; mais ce traitement, en l’état actuel de

nos connaissances, ne peut être considéré

comme le traitement de référence. Pour les

autres cancers T1 ne répondant pas à ces cri-

tères, et a fortiori pour les cancers T2, l’ETA

ne peut être considérée comme un traitement

curatif, et une ER doit être proposée au

malade. En cas de refus par le malade, ou si

l’état général du malade ne permet pas une

ER, l’ETA doit être complétée par un trai-

tement adjuvant. ■

Mots clés. Cancer du rectum – Chirurgie trans-

anale – Polype malin.

RÉFÉRENCES

1. Brodsky JT, Richard GK, Cohen AM, Minsky BD.

Variables correlated with the risk of lymph node

metastasis in early rectal cancer. Cancer 1992 ; 69

(2) : 322-6.

2. Benoist S, Taffinder N, Gould S et al. Transanal

endoscopic microsurgery : a forgotten minimally

invasive technique. Gastroenterol Clin Biol 2001 ;

25 (4) : 369-74.

3. Lasser P, Goharin A. Local treatment of rectal

cancer. Ann Chir 2000 ; 125(3) : 213-21.

4.Heriot AG, Grundy A, Kumar D. Preoperative sta-

ging of rectal carcinoma. Br J Surg 1999 ; 86 (1) :

17-28.

5. Akasu T, Kondo H, Moriya Y et al. Endorectal

ultrasonography and treatment of early stage rectal

cancer. World J Surg 2000 ; 24(9) : 1061-8.

6. Milsom JW, Czyrko C, Hull TL et al. Preoperative

biopsy of pararectal lymph nodes in rectal cancer

using endoluminal ultrasonography. Dis Colon

Rectum 1994 ; 37 (4) : 364-8.

7. Garcia-Aguilar J, Mellgren A, Sirivongs P et al.

Local excision of rectal cancer without adjuvant the-

rapy : a word of caution. Ann Surg 2000 ; 231 (3) :

345-51.

8. Bleday R, Breen E, Jessup JM et al. Prospective

evaluation of local excision for small rectal cancers.

Dis Colon Rectum 1997 ; 40 (4) : 388-92.

9.Benoist S, Panis Y, Martella L et al. Local excision

of rectal cancer for cure : should we always regard

rigid pathologic criteria ? Hepatogastroenterology

1998 ; 45 (23) : 1546-51.

10. Winde G, Nottberg H, Keller R et al. Surgical

cure for early rectal carcinomas (T1). Transanal

endoscopic microsurgery vs anterior resection. Dis

Colon Rectum 1996 ; 39 (9) : 969-76.

11.Nivatvongs S. Surgical management of early colo-

rectal cancer. World J Surg 2000 ; 24 (9) : 1052-5.

12. Graham RA, Garnsey L, Jessup JM. Local exci-

sion of rectal carcinoma. Am J Surg 1990 ; 160 (3) :

306-12.

13. Goldstein NS, Hart J. Histologic features asso-

ciated with lymph node metastasis in stage T1 and

superficial T2 rectal adenocarcinomas in abdomino-

perineal resection specimens. Identifying a subset of

patients for whom treatment with adjuvant therapy or

completion abdominoperineal resection should be

considered after local excision. Am J Clin Pathol

1999 ; 111 (1) : 51-8.

14.Banerjee AK, Jehle EC, Shorthouse AJ, Buess G.

Local excision of rectal tumours. Br J Surg 1995 ; 82

(9) : 1165-73.

15. Lamont JP, McCarty TM, Digan RD et al.

Should locally excised T1 rectal cancer receive adju-

vant chemoradiation ? Am J Surg 2000 ; 180(6) :

402-5 ; discussion 405-6.

16. Baron PL, Enker WE, Zakowski MF, Urmacher

C. Immediate vs salvage resection after local treat-

ment for early rectal cancer. Dis Colon Rectum

1995 ; 38 (2) : 177-81.

Dossier thématique

98

CP septembre MAQ.ok 31/10/01 09:22 Page 98

1

/

3

100%