Qu`est-ce que la fibrose pulmonaire idiopathique

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez le chien.

Dr Elodie Roels, Dr Emilie Krafft, Professeur Cécile Clercx

Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Liège, Département des Sciences Cliniques

des animaux de Compagnie et des Equidés, Belgique.

Introduction.

La fibrose pulmonaire est caractérisée par une altération du tissu pulmonaire qui se fibrose et se

rigidifie, ce qui conduit à une insuffisance progressive de la ventilation. La fibrose pulmonaire

est dite « idiopathique » lorsque l’on n’a pas pu identifier d’agent causal à l’origine du

développement de la maladie. La FPI est une maladie chronique et évolutive émergente, qui se

rencontre chez les chiens de race terriers, principalement le West Highland White terrier

(WHWT).

La FPI est décrite en médecine humaine. La prévalence (nombre de personnes atteintes à

un moment donné dans la population) est de 1 sur 2500 à 1 sur 7000 personnes. C’est une

maladie qui atteint les personnes de plus de 50 ans, et qui conduit malheureusement à la mort de

l’individu en quelques années.

Chez le chien, la prévalence est inconnue car les cas ne sont pas correctement recensés. De plus,

la maladie est très vraisemblablement sous-diagnostiquée car son diagnostic n’est pas aisé.

L’étiopathogénie (la cause primaire) de la FIP n’est pas connue ; cependant, chez le chien, la

nette prédisposition du WHWT fait suspecter une base génétique. Chez l’homme, certaines

fibroses sont la conséquence de maladies de cause connue (comme par exemple la toxicité de

certains médicaments) ; néanmoins dans les cas idiopathiques, aucune cause n’est identifiable.

Une origine génétique est suspectée ; certaines personnes seraient dès lors plus susceptibles que

d’autres à développer la maladie.

Quels sont les chiens atteints

On retrouve la FPI chez les chiens de race terrier, principalement le West Highland White terrier

(WHWT). Dans une bien moindre mesure, le Staffordshire Bull Terrier (SBT), le Bull Terrier, le

Cairn Terrier, le Yorkshire Terrier, ou le Scottish Terrier semblent également prédisposés. Des

cas isolés ont été décrits chez d’autres races de terriers. Les WHWT atteints de FPI développent

des signes cliniques à partir d’un âge moyen à avancé, alors que la maladie peut se manifester

chez de plus jeunes animaux dans d’autres races, comme le SBT.

Quelles sont les manifestations de la maladie chez les chiens atteints?

La maladie se caractérise par une dyspnée d’apparition progressive, de l’intolérance à l’exercice,

et souvent de la toux, qui n’est pas présente dans tous les cas et qui peut également résulter de la

bronchite chronique qui peut accompagner la FPI. Des épisodes stables alternent avec des

épisodes d’aggravation. Les signes cliniques d’intolérance à l’effort ne se remarquent peut-être

pas dès le départ, car les chiens âgés ont tendance à être moins endurants, ce qui peut paraitre

logique aux yeux des propriétaires, dans un premier temps. Dans les cas avancés, les animaux

sont fortement intolérants à l’effort, ils toussent et se fatiguent, et peuvent montrer de la cyanose

(couleur bleutée des muqueuses), preuve du mauvais fonctionnement du tissu pulmonaire, chargé

de pourvoir à l’oxygénation du sang et des tissus. La fibrose pulmonaire avancée peut entrainer

des complications graves dont l’hypertension artérielle pulmonaire, qui correspond à l’élévation

de la pression sanguine dans les artères pulmonaires. Ceci conduit à un essoufflement précoce et

peut conduire à une complication au niveau du cœur (insuffisance cardiaque).

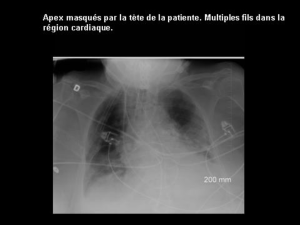

Comment peut-on poser le diagnostic ?

La confirmation d’un diagnostic de FPI reste difficile et laborieuse, ce qui explique que la

maladie est probablement sous-diagnostiquée. Le diagnostic requiert l’élimination des très

nombreuses autres causes de toux, dyspnée et intolérance à l’effort. L’apparition des signes

cliniques chez un chien de race prédisposée, et chez lequel une cause cardiaque ou une toux

d’autre origine (notamment trachéale) n’est pas suspectée lors de l’examen physique doit

conduire à suspecter la maladie. Un signe d’appel très fréquent et relativement typique est la

présence de crépitants à l’auscultation du thorax. Ces crépitants ne sont néanmoins pas présents

dans 100% des cas. Les examens complémentaires, tels que l’examen radiographique,

bronchoscopique (visite des voies aériennes à l’aide d’un endoscope), hématologique ou

biochimique (analyses sanguines) sont généralement peu remarquables ou peu spécifiques. Ils

sont cependant très utiles pour détecter d’autres maladies respiratoires chroniques qu’il est

important d’exclure, telles que la bronchite chronique aspécifique, les maladies d’origine

néoplasique et les infections atypiques. Si l’examen radiographique peut être effectué sans

anesthésie ni sédation, l’examen bronchoscopique, par contre, nécessite l’anesthésie de l’animal.

Au cours de cette procédure, les voies respiratoires sont inspectées à l’aide d’une petite caméra

qui est introduite dans les voies respiratoires et des prélèvements peuvent être obtenus. Une

petite quantité de liquide stérile est injectée dans les bronches via l’endoscope, et réaspirée

ensuite. Ce liquide de « lavage broncho-alvéolaire » est ensuite analysé. Les maladies

cardiaques doivent également être investiguées, notamment par le biais d’un examen par

échographie doppler, lequel est réalisé de manière non invasive (sans anesthésie). L’examen du

thorax par tomographie (imagerie scanner) est plus sensible que l’examen radiographique, et

peut, même dans les cas relativement précoces, être évocateur d’une fibrose. Chez l’homme, on

décrit des lésions relativement typiques (opacités caractéristiques dites « en rayons de miel »).

Chez le chien, il semble que l’on retrouve la plupart des lésions décrites dans la FPI chez

l’homme. Néanmoins, la FPI ne peut être formellement confirmée que par un examen

histopathologique du tissu pulmonaire. Chez nos animaux, il est rare d’avoir recours au

prélèvement d’un petit morceau de tissu pulmonaire car ce type d’examen est un peu plus invasif

et coûteux. Il requiert également une anesthésie générale. De surcroit, la confirmation absolue du

diagnostic ne permet pas, à l’heure actuelle, de proposer une alternative thérapeutique

intéressante, ce qui décroit l’attrait de ce type d’examen complémentaire.

D’autres examens intéressants sont ceux destinés à évaluer la capacité et la fonction respiratoire.

Chez l’homme, ces épreuves d’exploration fonctionnelle respiratoire sont couramment utilisées.

Chez le chien, seules celles qui ne nécessitent pas la coopération du sujet sont applicables. On

peut pratiquer une série de tests fonctionnels non invasifs, dont la mesure du taux de saturation

de l’hémoglobine dans le sang (à l’aide d’un oxymètre de pouls), la mesure des gaz sanguins

artériels, le « 6-minutes-walk-test » (test de marche de 6 minutes), ou la pléthysmographie

barométrique corporelle totale. L’oxymétrie de pouls vise à placer simplement un capteur sur

une muqueuse mais cette technique n’est pas toujours fiable, surtout si le chien présente des

muqueuses colorées empêchant la mesure. La mesure des gaz sanguins évalue de manière

beaucoup plus fiable le degré de dysfonctionnement du tissu pulmonaire, il nécessite l’obtention

de sang artériel de préférence. Le test de marche de 6 minutes est très simple et peut être répété

pour évaluer l’évolution de la maladie : on mesure simplement la distance parcourue par

l’animal en 6 minutes ; plus la maladie est importante, moins la distance parcourue sera grande,

en raison de l’essoufflement.

Traitement et management

La maladie est progressive; le pronostic à long-terme est donc sombre. A l’heure actuelle,

malheureusement aucun traitement spécifique et efficace n’a été clairement été identifié. Il est

vivement conseillé de faire un contrôle médical du chien de manière régulière, de manière à traiter

les symptômes induits par la maladie et à améliorer le confort de vie de l’animal tant que possible.

Ainsi, si la toux chronique induit une inflammation des muqueuses bronchiques, il sera utile

d’administrer un traitement symptomatique de la toux ou/et un traitement anti-inflammatoire. De

même, si des complications comme l’hypertension artérielle pulmonaire sont décelées, un

traitement spécifique s’impose. Cependant, de nouvelles molécules seront d’ici peu mises à notre

disposition et nous pourrons en faire bénéficier nos patients !

Ou en est la recherche ?

La recherche en médecine humaine, comme en médecine vétérinaire, poursuit 2 objectifs

principaux : comprendre les mécanismes qui conduisent à la fibrose pulmonaire, afin d’identifier

de nouvelles approches et possibilités thérapeutique visant à stopper la progression de la fibrose.

Plusieurs études sont en cours pour tester de nouvelles molécules, mais les résultats obtenus sont

loin d’être décisifs.

Nos chiens offrent un modèle spontané de cette maladie. Des études sont en cours et visent à :

- identifier des bio-marqueurs c'est-à-dire des molécules que l’on peut doser dans le sang ou

dans le liquide de lavage alvéolaire et qui pourraient nous permettre de diagnostiquer la

maladie sans recourir à une biopsie pulmonaire.

- rechercher une anomalie génétique qui pourrait entrainer la maladie et ainsi déterminer dès

leur plus jeune âge les animaux porteurs de cette anomalie et les écarter de la reproduction,

évitant donc la dissémination de la maladie dans la race.

- mieux comprendre la manière dont s’installe la fibrose et ainsi, peut être découvrir un

remède à cette maladie actuellement incurable.

Toutes les informations obtenues chez le chien pourront bénéficier également à la recherche en

médecine humaine.

Contacts:

Pr. Clercx C., Dr. Krafft E., Dr. Roels E.

Téléphone : +324366.42.43, +324366.42.01

e-mail : [email protected], [email protected]

Site web : www.cvu.ulg.ac.be

1

/

3

100%