L’image Sommaire

Sommaire

> Edito

Arrivées et départs

> page 1

Schéma directeur

du CHD - Vendée

site des Oudairies

Hommage

au Dr Philippe JARRIAU

Les applications

oncologiques de la

médecine nucléaire :

exemple du

QUADRAMET

> page 2

Interview

du Dr V. DALIBARD

radiopharmacien

Centre

d’Enseignement

des Soins d’Urgence

de la Vendée - CESU 85

> page 3

Développement

Professionnel Continu

(DPC)

Programme 2010 des

« Mardis Cliniques »

Messagerie sécurisée

« Planet Santé »

> page 4 BRÈVES MÉDICALES

numéro 35 > décembre 2009

édito

L’année 2009 aura été pour le CHD-VENDEE une année décisive à plusieurs

titres : engagé dans le chantier visant à la réhabilitation et à l’extension du

site des Oudairies, il a dû justier son projet auprès de la Commission Na-

tionale de Validation réunie le 7 octobre dernier. Il a dû également mobiliser

ses personnels pour préparer sa prochaine accréditation, puisqu’une visite

des experts de la Haute Autorité de Santé est programmée en juin 2010.

Dans cette perspective le Développement Professionnel Continu est encou-

ragé dans l’objectif de mener l’ensemble des professionnels de santé à une

évaluation régulière, sinon continue, de leurs pratiques.

Vous trouverez dans ce numéro des informations sur ces dossiers.

Vous y trouverez également un hommage au Docteur Philippe JARRIAU,

pédiatre chef de service, qui avait activement participé en son temps à la

conception du site des Oudairies, à son organisation et à son rayonnement.

La rubrique des arrivées et départs permet de mesurer l’attractivité de l’éta-

blissement, mais aussi son dynamisme : beaucoup de nouveaux arrivants

se signalent par des propositions de développement d’activités. C’est ainsi

que les Docteurs Thomas HERVOUET et Frédéric QUETU présentent les

applications oncologiques de la médecine nucléaire, tandis que le radio-

pharmacien Vincent DALIBARD expose les apports de sa discipline.

Pour leur part, les « mardis cliniques » conrment leur vitalité en proposant

un nouveau programme pour 2010.

Enn, le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de la Vendée

(CESU 85) procède à votre intention à un rappel de ses principales missions.

L’année 2010 s’annonce passionnante, dans la mesure où elle verra abou-

tir les chantiers en cours avec une première étape au mois de juin à l’oc-

casion de l’inauguration du service de réanimation étendu et de la visite

d’accréditation.

Meilleurs vœux.

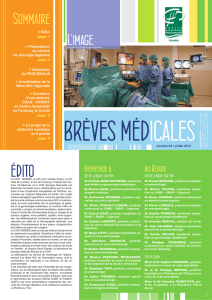

L’image

chantier de l’extension et de la restructuration

du Centre Hospitalier Départemental - Vendée

du site de La Roche-sur-Yon (15 décembre 2009)

Arrivées

Site de la Roche-sur-Yon

> Mme le Dr Catherine BAGUENIER-

DESORMEAUX, assistant spécialiste en

neurologie.

> Dr Jérôme BEINIS, praticien contrac-

tuel en imagerie médicale.

> Dr Emmanuel BOIFFARD, praticien

contractuel en cardiologie.

> Dr Michel CAULIER, praticien hospi-

talier en rhumatologie.

> Dr Thierry CHATELIER, praticien

contractuel en onco-hématologie.

> Mme le Dr Amélie COLLET, assistant

spécialiste en diabétologie.

> Dr Frédéric DECHAMPS, praticien

contractuel au SAMU–SMUR–Urgences.

> Mme le Dr Elisabeth DENIAUD-

ALEXANDRE, praticien hospitalier en

onco-radiothérapie.

> Dr Guillaume FATSCHER, praticien

contractuel au SAMU – SMUR – Ur-

gences.

> Dr David GOURAUD, assistant spé-

cialiste en anesthésiologie.

> Dr Denis HAROCHE, praticien contrac-

tuel au SAMU – SMUR – Urgences.

> Dr Adrien LECOUTEUX, assistant

spécialiste en chirurgie urologique.

> Dr Mohamed Diab MAHMOUD, prati-

cien hospitalier en néphrologie.

> Mme le Dr Martine MARTIN-GREL-

LIER, praticien hospitalier en soins de

suite.

> Mme le Dr Alina Daciana MORAR-

PRECUP, assistant spécialiste en neu-

rologie.

> Mme le Dr Florence NAUX, praticien

contractuel au SAMU – SMUR – Ur-

gences.

> Dr François ORION, praticien contrac-

tuel en anesthésiologie.

> Dr Frédéric SIMONNEAU, assistant

spécialiste en anesthésiologie.

> Dr Thomas TIPHINE, assistant spé-

cialiste à la pharmacie.

> Dr François YAOUANC, praticien

contractuel en chirurgie orthopédique et

traumatologie.

Départs

Site de la Roche-sur-Yon

> Mme le Dr Raluca ANGELESCU, as-

sistant spécialiste en rhumatologie.

> Mme le Dr Virginie BORDES, assis-

tant spécialiste en gynécologie-obsté-

trique.

> Dr Olivier DE MARCO, praticien hos-

pitalier en neurologie.

> Mme le Dr Sylvie MARRET, praticien

hospitalier en anesthésiologie.

> Mme le Dr Ariane MEDA, praticien

contractuel en anesthésiologie.

> Mme le Dr Ioana METES, assistant

spécialiste en néphrologie.

> Mme le Dr Camille PILLEGAND, as-

sistant spécialiste en diabétologie.

> Dr Frédéric SAUTEUR, praticien

contractuel en néphrologie.

n

Vendée

1

> Publication semestrielle

> Directeur de publication : G. COUTURIER

> Administration, rédaction : R. Ouisse - Direction

des Usagers et de l’Accueil > n° ISSN : 1167-2072

> Dépôt légal : 1er trimestre 1992 > PAO : C. DUDIT

4

Messagerie

sécurisée

«planet santé»

Début novembre 2009, le CHD Ven-

dée a réalisé ses premiers échanges

de courriers médicaux avec la mes-

sagerie sécurisée Planet Santé. Le

CHD Vendée organise une montée

en charge de ce mode de communi-

cation. Au 1er octobre 2009, le CHD

peut communiquer avec 1109 Pro-

fessionnels de Santé des Pays de

la Loire inscrits sur la messagerie

sécurisée Planet Santé.

n

Programme

2010

des « mardis cliniques »

19 janvier > « L’EPP : où en sommes-nous en 2010 ? »

> « La médecine humanitaire »

16 mars > « Le réseau sepsis en Vendée »

> « Les nouveaux marqueurs en infectiologie »

18 mai

> « Introduction de la démarche qualité en radiothérapie »

> « Apport des différentes modalités d’imagerie (IRM et TEP TDM) en radiothérapie »

> « La radiothérapie de demain matin : ou l’arc thérapie dynamique (LE RADIPARC) »

21 septembre

> « Progrès dans le diagnostic génétique des retards mentaux »

> « Prise en charge des adultes handicapés suite à la loi de 2005 »

> « Accueil et prise en charge des personnes handicapées mentales »

16 novembre > « Cancers digestifs et cœlioscopie ».

Ces réunions ont lieu à l’Institut de Formation des Professions de Santé (IFPS), 33 rue du Maréchal Koënig, à la Roche sur Yon. Elles débu-

tent à 20H15 avec accueil à partir de 20H et n des exposés à 22H, suivis d’un buffet.

Développement Professionnel Continu (DPC) :

Nouvelle donne pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)

et la Formation Médicale Continue (FMC)

La loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) a consacré un nouvel acronyme dans notre

jargon déjà bien fourni, puisque le DPC vient se substituer à l’EPP et à la FMC réunies

dans une démarche obligatoire d’amélioration des pratiques.

« Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques pro-

fessionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la

sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maî-

trise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue

une obligation pour les médecins. » (Art. L. 4133-1du

code de la santé publique).

Il y a déjà une liation entre FMC et EPP puisque les

textes ofciels mentionnaient que l’EPP faisait partie

de la FMC et que les deux dispositifs bénéciaient

d’un barème de cotation complémentaire. Pour qu’un

praticien puisse justier de la validation quinquen-

nale de son obligation individuelle de FMC, il devait

engranger des points sur les deux volets… Nous at-

tendons les décrets d’application de la loi HPST pour

connaître les modalités précises du DPC ; nous ne

savons pas si les exigences se porteront vers une

validation quinquennale, ou plus probablement, vers

une validation annuelle par une participation active à au moins une action par an de DPC (EPP

ou FMC)… toutes les hypothèses restent ouvertes.

Si le régime des points et barèmes a probablement vécu, il ne faut pas pour autant jeter ses

dossiers FMC à la corbeille ; les justicatifs des actions passées seront très probablement pris

en compte au moins pour les plus récentes. En fait les obligations de FMC et d’EPP demeu-

rent, la seule incertitude concerne le mode de validation.

Ceci justie la poursuite des actions d’EPP déjà en cours, et ceci aussi bien dans les secteurs

d’hospitalisation que dans le secteur libéral.

Les établissements hospitaliers publics ou privés sont tenus dans le cadre de leur certica-

tion de mener des actions d’EPP collectives concernant tous les secteurs d’activité et regrou-

pant un maximum de professionnels de santé médicaux comme non médicaux. Ces exigences

sont encore renforcées dans la nouvelle étape de certication des établissements de santé,

dite V2010. Le fait de participer à une action collective permet à un médecin de valider simulta-

nément son obligation personnelle. A l’inverse les actions individuelles sont également prises

en compte et valorisées dans le cadre de la certication d’établissement.

Les démarches d’accréditation individuelle des médecins exerçant dans une spécialité dite

à risques sont également une façon de valider l’obligation individuelle d’EPP. Si ces démarches

ont en outre l’avantage de permettre une réduction substantielle de l’assurance Responsabilité

Civile Professionnelle pour les médecins ayant une activité libérale, elles sont également un

bon tremplin pour lancer les médecins dans la gestion des risques. En effet cette accrédita-

tion est fondée sur une analyse des évènements graves liés aux soins ou sur l’analyse des

presque accidents (évènements rattrapés de justesse ou évènements porteurs de risques).

Ce dispositif va sans doute être étendu par la Haute Autorité de Santé (HAS) à l’ensemble des

disciplines.

Enn quel que soit le secteur d’activité, il est possible de mener des actions en lien avec des

organismes agréés dont l’attestation vaut validation de l’obligation individuelle d’EPP.

Le dispositif en cours devrait s’enrichir des contributions d’organismes paritaires créés par

spécialité, interlocuteurs de la HAS, sous forme de collèges de bonnes pratiques nancière-

ment indépendants de l’industrie pharmaceutique, fédérant les actions de DPC par spécialité.

Ces collèges se verront déléguer par la HAS la conduite de travaux et l’élaboration d’outils

visant l’amélioration des pratiques professionnelles par spécialité. Ces collèges pourront aussi

se charger de la communication et de la diffusion des recommandations vers les profession-

nels concernés, ainsi que de la veille scientique.

Quel que soit le mode de validation du Développement Professionnel Continu, les possibilités

méthodologiques restent très variées et les différents outils mis à la disposition des praticiens

sont toujours utilisables ; ainsi, l’EPP peut être validée par la réalisation d’audit cliniques ci-

blés, par la mesure de pertinence d’actes diagnostiques ou thérapeutiques, par le recueil et

l’analyse d’indicateurs de pratique clinique, par l’analyse d’évènements indésirables (revues

de mortalité et de morbidité, groupes de pairs, accréditation des spécialités à risques …). Les

réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) sont également prises en compte, surtout

développées dans le secteur de la cancérologie, mais recevables dans d’autres champs à

partir du moment où ces staffs de dossiers sont formalisés (règlement intérieur, compte rendu

de la concertation présent dans le dossier patient). De même, la confrontation d’un travail

bibliographique à l’analyse de la prise en charge des patients, au sein de groupes d’analyse

de pratiques ou de staffs EPP sont également des formes d’EPP en phase de déploiement.

Le tableau ci dessous permet à titre d’exemple de faire la distinction entre RCP et staff-EPP.

STAFF-EPP et RCP Deux méthodes complémentaires intégrées à la pratique clinique

STAFF-EPP

n Organisation

n Staff pluri-professionnel

n Régulier (tous les 2 à 3 mois)

n Thèmes

n Analyse des pratiques professionnelles

pour améliorer la qualité des soins

délivrés et le service rendu aux patients

n Organisation et Pratiques collectives

du service

RCP

n Organisation

n Staff pluridisciplinaire ou

pluri-professionnel

n Cas complexes

n Réexion collective

n Identication des problèmes d’un patient

n Discussion collégiale

n Décision consensuelle sur la prise en

charge la plus adaptée

n Prise en charge individuelle des patients

D’après la communication du Dr Leila MORET

1res Rencontres de la CRIQUE 4 juin 2009

L’objectif est bien de mener l’ensemble des médecins, et à terme l’ensemble des profession-

nels de santé, à une pratique régulière, sinon continue de l’évaluation de leurs pratiques. Ceci

ne peut être obtenu qu’en les aidant à mettre en place des actions d’évaluation en valorisant

ce qui se fait déjà et en transformant les réunions professionnelles déjà nombreuses, en lieux

de concertation et d’évaluation, simplement par le biais d’une formalisation (charte ou règle-

ment intérieur, calendrier des réunions, ordre du jour, feuille de présence…).

Les actions avaient tendance à se mener secteur par secteur, avec un cloisonnement entre

ville et établissements de santé. Les modalités actuelles permettent une ouverture plus large

et la participation de libéraux à des EPP hospitalières et inversement, et favorisent une homo-

généisation des pratiques grâce à des confronta-

tions confraternelles esquivant les clivages dus à

des différences de modalités d’exercice. La HAS

entend coordonner la mise en œuvre des actions

d’amélioration auprès de l’ensemble des profes-

sionnels de santé médicaux et paramédicaux

dans tous leurs modes et lieux d’exercice.

Les thèmes prioritaires développés en 2010 par

la HAS dans des programmes spéciques seront

la prise en charge de l’accident vasculaire céré-

bral et la prescription d’antibiotiques en complé-

ment des programmes déjà en cours, concernant

la prise en charge de l’infarctus du myocarde ou

la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé.

FMC et EPP sont donc réunies dans un même dispositif que nous espérons simplié

concourrant à l’amélioration des pratiques quel que soit le lieu d’exercice.

La tendance pour les années à venir, au-delà de la simple évaluation des pratiques pro-

fessionnelles sera de mesurer l’impact clinique de ces actions d’EPP et l’amélioration

effective des pratiques et de les associer à la gestion des risques médicaux.

2

Les applications oncologiques de la médecine nucléaire :

exemple du QUADRAMET

Les applications oncologiques de la médecine nucléaire font l’objet d’un essor ces dernières an-

nées avec l’avènement de nouveaux matériels en imagerie oncologique comme la tomographie

d’émission monophotonique (TEMP) ou la tomographie par émission de positons (TEP) couplées

au scanner, mais avec aussi des progrès dans le domaine thérapeutique. En effet, le traitement ciblé

par radio-immunothérapie ou radiothérapie métabolique est devenu une réalité. La radiothérapie

métabolique par QUADRAMET® est un traitement considéré comme palliatif des douleurs liées à

des métastases osseuses, quelle que soit la tumeur primitive, à condition que ces lésions soient

hyperxantes sur la scintigraphie osseuse.

Qu’est-ce que QUADRAMET®?

Comment agit-il ?

Le QUADRAMET® ou Sama-

rium-153-EDTMP est un com-

plexe formé de la liaison du

Samarium-153 (153Sm) et de

l’éthylène-diamine-tétraméthy-

lène-phosphonate ; ce radio-

pharmaceutique se concentre

sur les zones d’activité osté-

oblastique (métastase ostéo-

blastique avec foyer d’hyper-

xation sur la scintigraphie

osseuse). Le radio-isotope

a une période physique de

46,3 heures ; il émet des rayon-

nements bêta permettant la ra-

diothérapie.

Dans quel cas est-il utilisé ?

Les modalités ?

Les métastases osseuses sont

particulièrement fréquentes

dans certains types de can-

cer (prostate, poumon, rein,

sein…) et deviennent doulou-

reuses avec la progression de

la maladie, conduisant à une

morbidité sévère (1). Les antal-

giques morphiniques peuvent

soulager le patient mais sont parfois la cause d’effets secondaires invalidants. La radiothérapie ex-

terne est le plus souvent très efcace (2), mais ne s’adresse à chaque fois qu’à une zone localisée

du squelette, et pour chaque nouvelle région douloureuse, il faut faire revenir le patient pour une

autre série de traitement.

Avec la radiothérapie métabolique par QUADRAMET®, on peut injecter de fortes activités et le débit

de dose délivré à chaque site tumoral est ainsi élevé. Sur le plan de la pharmacocinétique, une fois

injecté, le 153Sm-EDTMP quitte très vite le compartiment sanguin (demi-vies de 5,5 et 65 minutes) (3).

Après demande du médecin référent (oncologue médical, radiothérapeute, urologue, gynécolo-

gue…) ou décision de RCP, le patient est vu dans le service de médecine nucléaire pour consulta-

tion et bilan préthérapeutiques (scintigraphie osseuse de moins de 2 mois, bilan sanguin). Ce traite-

ment nécessite une hospitalisation de 6 heures en médecine nucléaire pour le stockage des urines

(excrétion rénale presque complète en 6h). Un contrôle hebdomadaire de la NFS et des plaquettes

est effectué pendant 8 semaines, le patient étant revu en consultation dans le service de médecine

nucléaire 2 mois après l’injection du QUADRAMET®.

Quel est le risque associé à l’utilisation de QUADRAMET®?

Les principaux effets indésirables de QUADRAMET® sont une baisse du nombre de globules (blancs

et rouges) et de plaquettes, peu fréquente, et nécessitant rarement la prescription de supports

transfusionnels. Il ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes ni chez les patients traités

par chimiothérapie ou par radiothérapie externe hémi-corporelle au cours des six semaines précé-

dentes. Enn, il ne doit pas être utilisé en même temps qu’une chimiothérapie myélo-suppressive.

Les effets antalgiques ?

On observe un effet antalgique dans environ 70 % des cas dès la 1re semaine mais souvent après 3

à 4 semaines (4, 5). La durée de la réponse de 6 mois environ (6). De plus, il est possible de répéter

le traitement.

Quelques questions restent en suspens :

Que déduire de la diminution du PSA constatée sous Quadramet® ?

Que conclure de l’association radiothérapie métabolique et bisphosphonates ?

Quel intérêt d’associer radiothérapie métabolique et radiothérapie externe ?

Quel intérêt d’associer radiothérapie métabolique et chimiothérapie ?

Des études sont en cours pour y répondre.

1. Mercadante S. Malignant bone pain : pathophysiology and treatment. Pain 1997 ; 69 1-18.

2. Tong D, Gillick L, Hendrickson FR. The palliation of symptomatic osseous metastases. Cancer

1982 ; 50 : 893-9.

3. Lamb HM, Faulds D. Samarium-153 lexidronam. Drugs and Aging 1997 ; 11 : 764-8.

4. Sartor O, Reid RH et al. Samarium-153-lexidronam complex for treatment of painful bone metas-

tases in hormono-refractory prostate cancer. Adult Urology. Ed Elsevier. 2004.

5. Update on the Use of Radiopharmaceuticals for the Treatment of Painful Bone Metastases. Clini-

cal Breast Cancer. October 2003.

6. Resche I, Chatal JF, Pecking A et al. A dose-controlled study of 153 Sm-EDTMP in the treatment

of patients with painful bone metastases. Eur J Cancer. 10, 1583-1591. 1997.

Interview du Dr Vincent DALIBARD

Monsieur Vincent DALIBARD radiopharmacien, a été recruté

par le CHD-Vendée à compter du 1er mai 2009.

Après quelques mois d’exercice partagé entre le service de

médecine nucléaire et celui d’hygiène hospitalière, il a ac-

cepté de répondre à quelques questions pour les Brèves Mé-

dicales.

Q : Quelles sont les fonctions d’un radiopharmacien ?

L’activité de radiopharmacie est un exercice particulier mais

qui fait partie du domaine de la pharmacie hospitalière. Cet

exercice comporte plusieurs missions. La Radiopharmacie

est notamment chargée d’assurer :

> La gestion, l’approvisionnement et la détention des mé-

dicaments radiopharmaceutiques (MRP), trousses, géné-

rateurs et précurseurs. Le caractère radioactif de ces mé-

dicaments implique leur utilisation quasi extemporanée avec

une gestion quotidienne (voire même horaire dans le cas des

émetteurs de positons).

> La préparation des MRP qui fait intervenir deux types de

matières premières. D’une part le radionucléide, d’autre part,

la trousse (ou vecteur) qui est la substance active et qui don-

nera, après marquage par le radionucléide approprié, le MRP

souhaité. Ces préparations radiopharmaceutiques sont géné-

ralement multidoses, d’où un respect strict des règles d’asep-

sie, en plus des règles de radioprotection. Comme il s’agit

de préparations quasi extemporanées, il sera nécessaire de

les contrôler et de maîtriser les équipements (appareils de

mesure notamment) et les locaux de préparation (contrôles

environnementaux).

> Les contrôles de ces préparations qui sont galéniques,

physiques, chimiques.

> La dispensation et la traçabilité des MRP.

> La gestion des déchets radioactifs qui se fait en colla-

boration avec la personne compétente en radioprotection.

Le tri est effectué en fonction de la période physique des ra-

dionucléides. Après une mise en décroissance fonction de la

période du radionucléide, ces déchets rejoindront la lière à

laquelle ils appartiennent.

Q : Quelle est votre formation ?

Il s’agit d’un cursus de pharmacie hospitalière (9 ans), avec

2 années de spécialisation (dont une après le cursus), an

d’obtenir le diplôme d’études spécialisées complémentaires

(ou DESC) de radiopharmacie-radiobiologie.

Il y a peu de radiopharmaciens car il s’agit d’un domaine qui

reste assez condentiel. En effet cette activité ne peut exister

que s’il existe un service de médecine nucléaire dans l’éta-

blissement, ce qui n’est pas le cas partout.

Q : Quelles sont les articulations avec vos confrères

de médecine nucléaire ?

L’activité de radiopharmacie existe en amont et en aval de

l’exercice des médecins nucléaires. En amont, an de s’assu-

rer que les médicaments nécessaires sont disponibles et en

aval, lorsque le médecin a validé l’examen ou le traitement à

réaliser, pour réunir les conditions nécessaires à la prépara-

tion des médicaments radiopharmaceutiques. C’est le préa-

lable avant de dispenser ces médicaments en ayant pour pré-

occupation, celle commune à tous les pharmaciens : le bon

produit, au bon moment, au bon patient et à la bonne dose.

Q : Quelle est la technique ?

Le contexte des préparations radiopharmaceutiques se rap-

proche de celui de la pharmacotechnie. Le local de prépara-

tion est un local dédié et doit être adapté à des contraintes

supplémentaires, liées aux règles de radioprotection. Il existe

également un versant contrôle qualité et optimisation (par la

création du système assurance qualité) des préparations ra-

diopharmaceutiques. Un exemple : des gestes rapides per-

mettent de limiter les temps d’exposition aux rayonnements

ionisants.

Q : Comment se compose l’équipe ?

L’équipe de médecine nucléaire se compose de deux méde-

cins à temps plein plus un troisième qui réalise deux vaca-

tions pour les examens de cardiologie, quatre manipulateurs,

une inrmière, presque trois secrétaires, du temps de cadre

et un mi-temps de radiopharmacien. En ce qui concerne la

radiopharmacie, une partie des activités pourrait être conée

à des préparateurs en pharmacie titulaires du diplôme hospi-

talier, mais dans la conguration actuelle, ces activités sont

assurées par les manipulateurs et le radiopharmacien.

Le radiopharmacien travaille avec tous les membres du ser-

vice, des secrétaires (pour mettre en adéquation les plannings

de rendez-vous et la gestion des médicaments radiopharma-

ceutiques) aux médecins, même si l’activité est centrée sur

celle du manipulateur (ou inrmière) intervenant dans le local

de préparation.

Q : Quels sont les équipements dont dispose

le CHD Vendée ?

A l’heure actuelle, le service est équipé de deux gammas-

caméras, dont une hybride (scintigraphie couplée au scan-

ner : TEMP-TDM). Le principe est basé sur la détection du

rayonnement vectorisé, interne au patient : c’est un examen

fonctionnel (renseignement sur la fonction d’un organe) et

maintenant anatomique grâce au scanner associé.

Concernant la radiopharmacie, celle-ci est équipée d’une cel-

lule blindée, ainsi que du matériel de protection (protèges-

seringues, protèges-acons, coffre blindé, poubelles plom-

bées…) et de mesure (activimètre, contaminamètre…).

Q : Quelles prestations sont possibles

au CHD au bénéfice des patients ?

L’offre du service de médecine nucléaire du CHD-Vendée est

polyvalente. Pour ce qui est du versant diagnostique, nous

faisons tous les examens de médecine nucléaire : os, rein,

poumons, cerveau, cœur, Octréoscan®… et nous sommes

les seuls de la région Pays de La Loire à faire des lymphos-

cintigraphies des membres. Pour ce qui est du versant trai-

tement, nous réalisons du traitement à l’Iode radioactif et du

Quadramet® (traitement antalgique des lésions osseuses

secondaires).

Q : Des développements sont-ils envisageables ?

Nous sommes en train de développer (cette activité devrait

débuter dans les prochaines semaines), en collaboration

avec le service de rhumatologie, les synoviorthèses radio-iso-

topiques. Ces dernières utilisent des radionucléides présen-

tés sous forme de suspensions colloïdales, indiquées dans le

traitement local de la pathologie rhumatoïde.

Nous envisageons de développer le traitement forte dose (ex :

le traitement du cancer thyroïdien) et la radio-immunothérapie

(ou RIT). Cette technique est basée sur le principe suivant :

le marquage d’un anticorps par un radionucléide émetteur β

moins, an de réaliser une thérapie ciblée. L’exemple le plus

connu est celui du Zevalin® (ou Ibritumomab tiuxétan marqué

à l’Yttrium 90), indiqué dans le traitement des lymphomes ma-

lins non hodgkiniens.

Cependant, une adaptation importante des infrastructures est

indispensable. Le traitement forte dose ne peut s’envisager

qu’en chambre protégée, avec l’équipement et la logistique

que cela suppose (système de recueil des efuents radioac-

tifs, matériel, déchets, linge potentiellement contaminés à

stocker, information et formation du personnel en charge de

cette activité…). Actuellement les traitements de ce type sont

réalisés dans des structures équipées en dehors de la Ven-

dée.

Nous voudrions réaliser des explorations hématologiques

(ex : la mesure du volume globulaire). Ce type d’exploration

qui passe par le marquage des lignées sanguines par un ra-

dionucléide approprié, nécessite des structures adéquates :

une zone à atmosphère contrôlée, équipée d’une hotte à ux

d’air laminaire. Actuellement le CHD n’est pas équipé pour

prendre en charge ce type de demande.

Enn, en médecine nucléaire un examen apparaît prometteur

et d’avenir : le TEP-TDM (ou tomodensitométrie par émission

de positons couplée au scanner). Cette technique est utilisée

pour le diagnostic et/ou le suivi de la pathologie cancéreuse.

Pour l’instant le CHD n’est pas équipé et les patients doi-

vent se rendre au Centre Régional de Lutte Contre le Cancer

(CRLCC). Les médecins du service font des vacations

(1 par semaine), mais cela ne suft pas.

Notre souhait serait de pouvoir offrir ce type de service à la

population vendéenne dans un avenir que l’on espère proche.

Q : Qu’en est-il de votre activité en hygiène hospitalière ?

Mon expérience étant plus limitée dans le domaine de l’hy-

giène, j’essaie d’apporter ma vision et mes compétences

de pharmacien au service d’hygiène, tout en m’imprégnant

de la culture très forte impulsée par l’Equipe Opérationnelle

d’Hygiène Hospitalière (EOHH) au sein du CHD et du réseau

vendéen.

Centre d’Enseignement des Soins

d’Urgence de la Vendée - CESU 85

Le C.E.S.U

85 est un

organisme

de forma-

tion profes-

sionnelle de

santé et de

secourisme,

unité fonc-

tionnelle

du Service

d’Aide Médi-

cale d’Urgence (SAMU 85), agréé par les préfec-

tures des régions Pays de Loire et de la Vendée

(décret du 25 mars 2007).

Les personnels du CESU 85 :

Chef de service SAMU/SMUR/CESU et urgences :

Dr P. Fradin

Médecin responsable CESU : Dr E. Chiale

Inrmier référent : M. P. Le roux

Adjoint des cadres : Mme S. Terrien

Une équipe de formateurs :

> Instructeurs et moniteurs de premiers secours

> Formateurs GSU et formateurs référents en

risques collectifs NRBC (Nucléaire, Radiologique,

Biologique, Chimique).

Ces formateurs vacataires sont des médecins urgen-

tistes, inrmiers, inrmiers anesthésistes ambulan-

ciers SMUR, ayant des compétences en pédagogie

appliquée aux soins d’urgence et aux risques collectifs

et sanitaires. Ils sont répartis sur les établissements de

santé publics du département : CHD multisite, EPSM

Mazurelle, CH Challans, CH Fontenay le Comte.

Les missions du CESU :

« Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence a

pour mission de contribuer à la formation initiale et

continue relative à la prise en charge de l’urgence

médicale, en situation quotidienne et d’exception,

ainsi qu’à la formation relative à la gestion des crises

sanitaires, pour les professionnels de santé.

Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence par-

ticipe à la recherche en pédagogie appliquée, à la

promotion de l’éducation à la santé et à la préven-

tion des risques sanitaires » (art. D.6311-18 du dé-

cret du 25 mars 2007).

Quelles formations, pour quels publics :

L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’ur-

gence (AFGSU) est destinée à tous les personnels des

établissements de santé ou des structures médico-

sociales publics ou privés du département (arrêté du

3 mars 2006).

Cette formation est obligatoire depuis 2007 pour tous

les professionnels de santé en formation initiale dans

les facultés, instituts et écoles de santé.

Cette formation comporte 3 modules : urgences vi-

tales, urgences potentielles, risques collectifs.

Actuellement la formation permanente du CHD pro-

pose le module « urgences vitales » à tous les per-

sonnels du CHD - Vendée pour assurer une prise en

charge efcace des usagers ou des personnels en cas

de détresse vitale, par exemple « l’arrêt cardiaque ».

> Le CESU 85 est en mesure d’adapter ses for-

mations en soins d’urgence et risques collectifs à

des demandes spéciques au sein et en dehors

de l’établissement : radiothérapie, Etablissement

Français du Sang, EHPAD ;

> Formation continue des professionnels de santé

du secteur public et libéral et d’entreprises (chirur-

giens dentistes ,médecins, inrmiers…) ;

> Collectivités locales, éducation nationale, per-

sonnels d’entreprises…

Coordonnées du CESU 85 :

Secrétariat dans les locaux du SAMU

au 2e sous-sol – de 9H15 à 12H30

Mme Terrien – adjoint des cadres

Tél : 02.51.44.60.96 – Fax : 02.51.44.60.58

Mél : [email protected]

Adresse postale :

Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence

CHD – VENDEE Les Oudairies

85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

Hommage au Docteur Philippe JARRIAU

L’ancienne salle de réunion du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Départe-

mental – Vendée, où sont conservés les portraits peints du Docteur Louis BOUCHET et

de la sœur supérieure Aimée de Jésus, a été baptisée : « salle Philippe JARRIAU » en

hommage au Docteur JARRIAU, pédiatre, 1925-1993.

Né le 31 octobre 1925, le Docteur Philippe

JARRIAU a commencé sa carrière en tant

que pédiatre libéral à la Roche-sur-Yon

en 1952, après des études de médecine

à Tours et Paris. Lauréat du concours

d’entrée dans les hôpitaux en 1955, il a

pris ses fonctions au Centre Hospitalier

Départemental le 15 novembre de cette

même année en tant que Médecin-Chef

à temps partiel du service de pédiatrie.

Nommé Médecin-Chef temps plein à

compter du 23 janvier 1964, le Docteur

Philippe JARRIAU t preuve d’une grande

exigence professionnelle au service des

enfants et de leurs parents.

Impliqué dans la vie de l’institution, il a

assuré la présidence de la Commission

Médicale Consultative du 1er juillet 1968

au 27 octobre 1976. A ce titre, il a participé

activement à la conception du site

hospitalier des Oudairies ouvert en 1977,

à son organisation et à son rayonnement,

tant par sa compétence que par son

autorité morale.

Il a été promu Chevalier dans l’Ordre

National du Mérite en 1987.

Monsieur le Docteur JARRIAU a exercé

au CHD jusqu’au 30 juin 1988.

Schéma directeur

du Centre Hospitalier

Départemental - Vendée

Site des Oudairies :

point d’actualité

Le site hospitalier de la Roche-sur-Yon

est ouvert dans sa conguration actuelle

depuis 1977. Son activité connaît, sur-

tout depuis ces 20 dernières années, une

croissance régulière du fait des caractéris-

tiques démographiques du département

de la Vendée :

> la croissance s’y élève au double du

taux national (1,4 % contre 0,7 %) ;

> sa population compte 10,4 % de per-

sonnes âgées de 75 ans et plus contre

7,9 % en France ;

> le solde migratoire de personnes retrai-

tées y est positif ;

> l’afux touristique saisonnier peut être

estimé à l’équivalent de 80.000 habitants

supplémentaires en année pleine.

Le bâtiment existant est dépassé par

l’évolution de cette activité médicale, aussi

bien en nature qu’en volume : développe-

ment des consultations externes, des pla-

teaux techniques d’exploration, des hôpi-

taux de jour de médecine, de la chirurgie

ambulatoire…

C’est pourquoi un large programme de ré-

habilitation a été lancé dont l’élaboration

a fortement mobilisé la communauté mé-

dicale.

Cette opération, estimée aujourd’hui à

135 millions d’euros (valeur n de chan-

tier), s’est d’abord inscrite dans le plan de

relance de l’investissement hospitalier Hô-

pital 2007 à hauteur de 35 millions d’euros

notamment pour la construction de la réa-

nimation et du nouveau pôle « Femmes-

Enfants », qui regroupera les activités ma-

ternité et pédiatrie.

Le reste du projet englobe une extension

de tous les étages existants, puis une ré-

habilitation hôtelière comprenant la mise

aux normes de sécurité et d’accès pour

les personnes handicapées, et l’extension

du service Urgences/SAMU/SMUR.

Son accompagnement nancier a connu

quelques incertitudes à la suite d’une re-

mise en cause par la Commission Natio-

nale de Validation en avril 2009. De nou-

velles négociations ont été nécessaires au

terme desquelles un nouveau projet, a été

favorablement examiné le 7 octobre der-

nier.

Le programme capacitaire du Centre Hos-

pitalier Départemental Vendée est donc

désormais approuvé à hauteur de 59 lits

et places supplémentaires en médecine

portant principalement sur des activités de

recours : réanimation, unité neuro-vascu-

laire, unité de soins intensifs de cardiolo-

gie (USIC)…et la création d’un service de

médecine gériatrique de 25 lits et places.

Les travaux peuvent donc se poursuivre

sereinement. Le gros œuvre du futur bâ-

timent de la réanimation et de l’USC po-

lyvalente est achevé. L’extension du bâti-

ment existant par une nouvelle aile de 11

niveaux, du - 3 au + 8, est en cours de

construction permettant au sommet une

hélistation.

Le débat public suscité par la mise en

cause du projet a été également l’occasion

pour le Conseil Général de la Vendée de

manifester son attachement à cette opé-

ration de restructuration par l’attribution

d’une aide à l’investissement d’un million

trois cent mille euros.

La prochaine étape sera l’ouverture du

service de réanimation re-calibré et de son

unité de soins continus en juin 2010.

Il convient de noter que les sites de Luçon

et de Montaigu sont également concernés

par des opérations immobilières. Sur Lu-

çon, l’Etablissement d’Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

de la Nouvelle Roseraie devrait commen-

cer à sortir de terre en 2010. Sur Mon-

taigu, la construction d’un nouvel EHPAD

en complément du Soleil de la Maine,

d’une nouvelle pharmacie et la mise sur

un même niveau des lits de médecine dé-

butera en 2011.

n

3

2

Les applications oncologiques de la médecine nucléaire :

exemple du QUADRAMET

Les applications oncologiques de la médecine nucléaire font l’objet d’un essor ces dernières an-

nées avec l’avènement de nouveaux matériels en imagerie oncologique comme la tomographie

d’émission monophotonique (TEMP) ou la tomographie par émission de positons (TEP) couplées

au scanner, mais avec aussi des progrès dans le domaine thérapeutique. En effet, le traitement ciblé

par radio-immunothérapie ou radiothérapie métabolique est devenu une réalité. La radiothérapie

métabolique par QUADRAMET® est un traitement considéré comme palliatif des douleurs liées à

des métastases osseuses, quelle que soit la tumeur primitive, à condition que ces lésions soient

hyperxantes sur la scintigraphie osseuse.

Qu’est-ce que QUADRAMET®?

Comment agit-il ?

Le QUADRAMET® ou Sama-

rium-153-EDTMP est un com-

plexe formé de la liaison du

Samarium-153 (153Sm) et de

l’éthylène-diamine-tétraméthy-

lène-phosphonate ; ce radio-

pharmaceutique se concentre

sur les zones d’activité osté-

oblastique (métastase ostéo-

blastique avec foyer d’hyper-

xation sur la scintigraphie

osseuse). Le radio-isotope

a une période physique de

46,3 heures ; il émet des rayon-

nements bêta permettant la ra-

diothérapie.

Dans quel cas est-il utilisé ?

Les modalités ?

Les métastases osseuses sont

particulièrement fréquentes

dans certains types de can-

cer (prostate, poumon, rein,

sein…) et deviennent doulou-

reuses avec la progression de

la maladie, conduisant à une

morbidité sévère (1). Les antal-

giques morphiniques peuvent

soulager le patient mais sont parfois la cause d’effets secondaires invalidants. La radiothérapie ex-

terne est le plus souvent très efcace (2), mais ne s’adresse à chaque fois qu’à une zone localisée

du squelette, et pour chaque nouvelle région douloureuse, il faut faire revenir le patient pour une

autre série de traitement.

Avec la radiothérapie métabolique par QUADRAMET®, on peut injecter de fortes activités et le débit

de dose délivré à chaque site tumoral est ainsi élevé. Sur le plan de la pharmacocinétique, une fois

injecté, le 153Sm-EDTMP quitte très vite le compartiment sanguin (demi-vies de 5,5 et 65 minutes) (3).

Après demande du médecin référent (oncologue médical, radiothérapeute, urologue, gynécolo-

gue…) ou décision de RCP, le patient est vu dans le service de médecine nucléaire pour consulta-

tion et bilan préthérapeutiques (scintigraphie osseuse de moins de 2 mois, bilan sanguin). Ce traite-

ment nécessite une hospitalisation de 6 heures en médecine nucléaire pour le stockage des urines

(excrétion rénale presque complète en 6h). Un contrôle hebdomadaire de la NFS et des plaquettes

est effectué pendant 8 semaines, le patient étant revu en consultation dans le service de médecine

nucléaire 2 mois après l’injection du QUADRAMET®.

Quel est le risque associé à l’utilisation de QUADRAMET®?

Les principaux effets indésirables de QUADRAMET® sont une baisse du nombre de globules (blancs

et rouges) et de plaquettes, peu fréquente, et nécessitant rarement la prescription de supports

transfusionnels. Il ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes ni chez les patients traités

par chimiothérapie ou par radiothérapie externe hémi-corporelle au cours des six semaines précé-

dentes. Enn, il ne doit pas être utilisé en même temps qu’une chimiothérapie myélo-suppressive.

Les effets antalgiques ?

On observe un effet antalgique dans environ 70 % des cas dès la 1re semaine mais souvent après 3

à 4 semaines (4, 5). La durée de la réponse de 6 mois environ (6). De plus, il est possible de répéter

le traitement.

Quelques questions restent en suspens :

Que déduire de la diminution du PSA constatée sous Quadramet® ?

Que conclure de l’association radiothérapie métabolique et bisphosphonates ?

Quel intérêt d’associer radiothérapie métabolique et radiothérapie externe ?

Quel intérêt d’associer radiothérapie métabolique et chimiothérapie ?

Des études sont en cours pour y répondre.

1. Mercadante S. Malignant bone pain : pathophysiology and treatment. Pain 1997 ; 69 1-18.

2. Tong D, Gillick L, Hendrickson FR. The palliation of symptomatic osseous metastases. Cancer

1982 ; 50 : 893-9.

3. Lamb HM, Faulds D. Samarium-153 lexidronam. Drugs and Aging 1997 ; 11 : 764-8.

4. Sartor O, Reid RH et al. Samarium-153-lexidronam complex for treatment of painful bone metas-

tases in hormono-refractory prostate cancer. Adult Urology. Ed Elsevier. 2004.

5. Update on the Use of Radiopharmaceuticals for the Treatment of Painful Bone Metastases. Clini-

cal Breast Cancer. October 2003.

6. Resche I, Chatal JF, Pecking A et al. A dose-controlled study of 153 Sm-EDTMP in the treatment

of patients with painful bone metastases. Eur J Cancer. 10, 1583-1591. 1997.

Interview du Dr Vincent DALIBARD

Monsieur Vincent DALIBARD radiopharmacien, a été recruté

par le CHD-Vendée à compter du 1er mai 2009.

Après quelques mois d’exercice partagé entre le service de

médecine nucléaire et celui d’hygiène hospitalière, il a ac-

cepté de répondre à quelques questions pour les Brèves Mé-

dicales.

Q : Quelles sont les fonctions d’un radiopharmacien ?

L’activité de radiopharmacie est un exercice particulier mais

qui fait partie du domaine de la pharmacie hospitalière. Cet

exercice comporte plusieurs missions. La Radiopharmacie

est notamment chargée d’assurer :

> La gestion, l’approvisionnement et la détention des mé-

dicaments radiopharmaceutiques (MRP), trousses, géné-

rateurs et précurseurs. Le caractère radioactif de ces mé-

dicaments implique leur utilisation quasi extemporanée avec

une gestion quotidienne (voire même horaire dans le cas des

émetteurs de positons).

> La préparation des MRP qui fait intervenir deux types de

matières premières. D’une part le radionucléide, d’autre part,

la trousse (ou vecteur) qui est la substance active et qui don-

nera, après marquage par le radionucléide approprié, le MRP

souhaité. Ces préparations radiopharmaceutiques sont géné-

ralement multidoses, d’où un respect strict des règles d’asep-

sie, en plus des règles de radioprotection. Comme il s’agit

de préparations quasi extemporanées, il sera nécessaire de

les contrôler et de maîtriser les équipements (appareils de

mesure notamment) et les locaux de préparation (contrôles

environnementaux).

> Les contrôles de ces préparations qui sont galéniques,

physiques, chimiques.

> La dispensation et la traçabilité des MRP.

> La gestion des déchets radioactifs qui se fait en colla-

boration avec la personne compétente en radioprotection.

Le tri est effectué en fonction de la période physique des ra-

dionucléides. Après une mise en décroissance fonction de la

période du radionucléide, ces déchets rejoindront la lière à

laquelle ils appartiennent.

Q : Quelle est votre formation ?

Il s’agit d’un cursus de pharmacie hospitalière (9 ans), avec

2 années de spécialisation (dont une après le cursus), an

d’obtenir le diplôme d’études spécialisées complémentaires

(ou DESC) de radiopharmacie-radiobiologie.

Il y a peu de radiopharmaciens car il s’agit d’un domaine qui

reste assez condentiel. En effet cette activité ne peut exister

que s’il existe un service de médecine nucléaire dans l’éta-

blissement, ce qui n’est pas le cas partout.

Q : Quelles sont les articulations avec vos confrères

de médecine nucléaire ?

L’activité de radiopharmacie existe en amont et en aval de

l’exercice des médecins nucléaires. En amont, an de s’assu-

rer que les médicaments nécessaires sont disponibles et en

aval, lorsque le médecin a validé l’examen ou le traitement à

réaliser, pour réunir les conditions nécessaires à la prépara-

tion des médicaments radiopharmaceutiques. C’est le préa-

lable avant de dispenser ces médicaments en ayant pour pré-

occupation, celle commune à tous les pharmaciens : le bon

produit, au bon moment, au bon patient et à la bonne dose.

Q : Quelle est la technique ?

Le contexte des préparations radiopharmaceutiques se rap-

proche de celui de la pharmacotechnie. Le local de prépara-

tion est un local dédié et doit être adapté à des contraintes

supplémentaires, liées aux règles de radioprotection. Il existe

également un versant contrôle qualité et optimisation (par la

création du système assurance qualité) des préparations ra-

diopharmaceutiques. Un exemple : des gestes rapides per-

mettent de limiter les temps d’exposition aux rayonnements

ionisants.

Q : Comment se compose l’équipe ?

L’équipe de médecine nucléaire se compose de deux méde-

cins à temps plein plus un troisième qui réalise deux vaca-

tions pour les examens de cardiologie, quatre manipulateurs,

une inrmière, presque trois secrétaires, du temps de cadre

et un mi-temps de radiopharmacien. En ce qui concerne la

radiopharmacie, une partie des activités pourrait être conée

à des préparateurs en pharmacie titulaires du diplôme hospi-

talier, mais dans la conguration actuelle, ces activités sont

assurées par les manipulateurs et le radiopharmacien.

Le radiopharmacien travaille avec tous les membres du ser-

vice, des secrétaires (pour mettre en adéquation les plannings

de rendez-vous et la gestion des médicaments radiopharma-

ceutiques) aux médecins, même si l’activité est centrée sur

celle du manipulateur (ou inrmière) intervenant dans le local

de préparation.

Q : Quels sont les équipements dont dispose

le CHD Vendée ?

A l’heure actuelle, le service est équipé de deux gammas-

caméras, dont une hybride (scintigraphie couplée au scan-

ner : TEMP-TDM). Le principe est basé sur la détection du

rayonnement vectorisé, interne au patient : c’est un examen

fonctionnel (renseignement sur la fonction d’un organe) et

maintenant anatomique grâce au scanner associé.

Concernant la radiopharmacie, celle-ci est équipée d’une cel-

lule blindée, ainsi que du matériel de protection (protèges-

seringues, protèges-acons, coffre blindé, poubelles plom-

bées…) et de mesure (activimètre, contaminamètre…).

Q : Quelles prestations sont possibles

au CHD au bénéfice des patients ?

L’offre du service de médecine nucléaire du CHD-Vendée est

polyvalente. Pour ce qui est du versant diagnostique, nous

faisons tous les examens de médecine nucléaire : os, rein,

poumons, cerveau, cœur, Octréoscan®… et nous sommes

les seuls de la région Pays de La Loire à faire des lymphos-

cintigraphies des membres. Pour ce qui est du versant trai-

tement, nous réalisons du traitement à l’Iode radioactif et du

Quadramet® (traitement antalgique des lésions osseuses

secondaires).

Q : Des développements sont-ils envisageables ?

Nous sommes en train de développer (cette activité devrait

débuter dans les prochaines semaines), en collaboration

avec le service de rhumatologie, les synoviorthèses radio-iso-

topiques. Ces dernières utilisent des radionucléides présen-

tés sous forme de suspensions colloïdales, indiquées dans le

traitement local de la pathologie rhumatoïde.

Nous envisageons de développer le traitement forte dose (ex :

le traitement du cancer thyroïdien) et la radio-immunothérapie

(ou RIT). Cette technique est basée sur le principe suivant :

le marquage d’un anticorps par un radionucléide émetteur β

moins, an de réaliser une thérapie ciblée. L’exemple le plus

connu est celui du Zevalin® (ou Ibritumomab tiuxétan marqué

à l’Yttrium 90), indiqué dans le traitement des lymphomes ma-

lins non hodgkiniens.

Cependant, une adaptation importante des infrastructures est

indispensable. Le traitement forte dose ne peut s’envisager

qu’en chambre protégée, avec l’équipement et la logistique

que cela suppose (système de recueil des efuents radioac-

tifs, matériel, déchets, linge potentiellement contaminés à

stocker, information et formation du personnel en charge de

cette activité…). Actuellement les traitements de ce type sont

réalisés dans des structures équipées en dehors de la Ven-

dée.

Nous voudrions réaliser des explorations hématologiques

(ex : la mesure du volume globulaire). Ce type d’exploration

qui passe par le marquage des lignées sanguines par un ra-

dionucléide approprié, nécessite des structures adéquates :

une zone à atmosphère contrôlée, équipée d’une hotte à ux

d’air laminaire. Actuellement le CHD n’est pas équipé pour

prendre en charge ce type de demande.

Enn, en médecine nucléaire un examen apparaît prometteur

et d’avenir : le TEP-TDM (ou tomodensitométrie par émission

de positons couplée au scanner). Cette technique est utilisée

pour le diagnostic et/ou le suivi de la pathologie cancéreuse.

Pour l’instant le CHD n’est pas équipé et les patients doi-

vent se rendre au Centre Régional de Lutte Contre le Cancer

(CRLCC). Les médecins du service font des vacations

(1 par semaine), mais cela ne suft pas.

Notre souhait serait de pouvoir offrir ce type de service à la

population vendéenne dans un avenir que l’on espère proche.

Q : Qu’en est-il de votre activité en hygiène hospitalière ?

Mon expérience étant plus limitée dans le domaine de l’hy-

giène, j’essaie d’apporter ma vision et mes compétences

de pharmacien au service d’hygiène, tout en m’imprégnant

de la culture très forte impulsée par l’Equipe Opérationnelle

d’Hygiène Hospitalière (EOHH) au sein du CHD et du réseau

vendéen.

Centre d’Enseignement des Soins

d’Urgence de la Vendée - CESU 85

Le C.E.S.U

85 est un

organisme

de forma-

tion profes-

sionnelle de

santé et de

secourisme,

unité fonc-

tionnelle

du Service

d’Aide Médi-

cale d’Urgence (SAMU 85), agréé par les préfec-

tures des régions Pays de Loire et de la Vendée

(décret du 25 mars 2007).

Les personnels du CESU 85 :

Chef de service SAMU/SMUR/CESU et urgences :

Dr P. Fradin

Médecin responsable CESU : Dr E. Chiale

Inrmier référent : M. P. Le roux

Adjoint des cadres : Mme S. Terrien

Une équipe de formateurs :

> Instructeurs et moniteurs de premiers secours

> Formateurs GSU et formateurs référents en

risques collectifs NRBC (Nucléaire, Radiologique,

Biologique, Chimique).

Ces formateurs vacataires sont des médecins urgen-

tistes, inrmiers, inrmiers anesthésistes ambulan-

ciers SMUR, ayant des compétences en pédagogie

appliquée aux soins d’urgence et aux risques collectifs

et sanitaires. Ils sont répartis sur les établissements de

santé publics du département : CHD multisite, EPSM

Mazurelle, CH Challans, CH Fontenay le Comte.

Les missions du CESU :

« Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence a

pour mission de contribuer à la formation initiale et

continue relative à la prise en charge de l’urgence

médicale, en situation quotidienne et d’exception,

ainsi qu’à la formation relative à la gestion des crises

sanitaires, pour les professionnels de santé.

Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence par-

ticipe à la recherche en pédagogie appliquée, à la

promotion de l’éducation à la santé et à la préven-

tion des risques sanitaires » (art. D.6311-18 du dé-

cret du 25 mars 2007).

Quelles formations, pour quels publics :

L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’ur-

gence (AFGSU) est destinée à tous les personnels des

établissements de santé ou des structures médico-

sociales publics ou privés du département (arrêté du

3 mars 2006).

Cette formation est obligatoire depuis 2007 pour tous

les professionnels de santé en formation initiale dans

les facultés, instituts et écoles de santé.

Cette formation comporte 3 modules : urgences vi-

tales, urgences potentielles, risques collectifs.

Actuellement la formation permanente du CHD pro-

pose le module « urgences vitales » à tous les per-

sonnels du CHD - Vendée pour assurer une prise en

charge efcace des usagers ou des personnels en cas

de détresse vitale, par exemple « l’arrêt cardiaque ».

> Le CESU 85 est en mesure d’adapter ses for-

mations en soins d’urgence et risques collectifs à

des demandes spéciques au sein et en dehors

de l’établissement : radiothérapie, Etablissement

Français du Sang, EHPAD ;

> Formation continue des professionnels de santé

du secteur public et libéral et d’entreprises (chirur-

giens dentistes ,médecins, inrmiers…) ;

> Collectivités locales, éducation nationale, per-

sonnels d’entreprises…

Coordonnées du CESU 85 :

Secrétariat dans les locaux du SAMU

au 2e sous-sol – de 9H15 à 12H30

Mme Terrien – adjoint des cadres

Tél : 02.51.44.60.96 – Fax : 02.51.44.60.58

Mél : [email protected]

Adresse postale :

Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence

CHD – VENDEE Les Oudairies

85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

Hommage au Docteur Philippe JARRIAU

L’ancienne salle de réunion du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Départe-

mental – Vendée, où sont conservés les portraits peints du Docteur Louis BOUCHET et

de la sœur supérieure Aimée de Jésus, a été baptisée : « salle Philippe JARRIAU » en

hommage au Docteur JARRIAU, pédiatre, 1925-1993.

Né le 31 octobre 1925, le Docteur Philippe

JARRIAU a commencé sa carrière en tant

que pédiatre libéral à la Roche-sur-Yon

en 1952, après des études de médecine

à Tours et Paris. Lauréat du concours

d’entrée dans les hôpitaux en 1955, il a

pris ses fonctions au Centre Hospitalier

Départemental le 15 novembre de cette

même année en tant que Médecin-Chef

à temps partiel du service de pédiatrie.

Nommé Médecin-Chef temps plein à

compter du 23 janvier 1964, le Docteur

Philippe JARRIAU t preuve d’une grande

exigence professionnelle au service des

enfants et de leurs parents.

Impliqué dans la vie de l’institution, il a

assuré la présidence de la Commission

Médicale Consultative du 1er juillet 1968

au 27 octobre 1976. A ce titre, il a participé

activement à la conception du site

hospitalier des Oudairies ouvert en 1977,

à son organisation et à son rayonnement,

tant par sa compétence que par son

autorité morale.

Il a été promu Chevalier dans l’Ordre

National du Mérite en 1987.

Monsieur le Docteur JARRIAU a exercé

au CHD jusqu’au 30 juin 1988.

Schéma directeur

du Centre Hospitalier

Départemental - Vendée

Site des Oudairies :

point d’actualité

Le site hospitalier de la Roche-sur-Yon

est ouvert dans sa conguration actuelle

depuis 1977. Son activité connaît, sur-

tout depuis ces 20 dernières années, une

croissance régulière du fait des caractéris-

tiques démographiques du département

de la Vendée :

> la croissance s’y élève au double du

taux national (1,4 % contre 0,7 %) ;

> sa population compte 10,4 % de per-

sonnes âgées de 75 ans et plus contre

7,9 % en France ;

> le solde migratoire de personnes retrai-

tées y est positif ;

> l’afux touristique saisonnier peut être

estimé à l’équivalent de 80.000 habitants

supplémentaires en année pleine.

Le bâtiment existant est dépassé par

l’évolution de cette activité médicale, aussi

bien en nature qu’en volume : développe-

ment des consultations externes, des pla-

teaux techniques d’exploration, des hôpi-

taux de jour de médecine, de la chirurgie

ambulatoire…

C’est pourquoi un large programme de ré-

habilitation a été lancé dont l’élaboration

a fortement mobilisé la communauté mé-

dicale.

Cette opération, estimée aujourd’hui à

135 millions d’euros (valeur n de chan-

tier), s’est d’abord inscrite dans le plan de

relance de l’investissement hospitalier Hô-

pital 2007 à hauteur de 35 millions d’euros

notamment pour la construction de la réa-

nimation et du nouveau pôle « Femmes-

Enfants », qui regroupera les activités ma-

ternité et pédiatrie.

Le reste du projet englobe une extension

de tous les étages existants, puis une ré-

habilitation hôtelière comprenant la mise

aux normes de sécurité et d’accès pour

les personnes handicapées, et l’extension

du service Urgences/SAMU/SMUR.

Son accompagnement nancier a connu

quelques incertitudes à la suite d’une re-

mise en cause par la Commission Natio-

nale de Validation en avril 2009. De nou-

velles négociations ont été nécessaires au

terme desquelles un nouveau projet, a été

favorablement examiné le 7 octobre der-

nier.

Le programme capacitaire du Centre Hos-

pitalier Départemental Vendée est donc

désormais approuvé à hauteur de 59 lits

et places supplémentaires en médecine

portant principalement sur des activités de

recours : réanimation, unité neuro-vascu-

laire, unité de soins intensifs de cardiolo-

gie (USIC)…et la création d’un service de

médecine gériatrique de 25 lits et places.

Les travaux peuvent donc se poursuivre

sereinement. Le gros œuvre du futur bâ-

timent de la réanimation et de l’USC po-

lyvalente est achevé. L’extension du bâti-

ment existant par une nouvelle aile de 11

niveaux, du - 3 au + 8, est en cours de

construction permettant au sommet une

hélistation.

Le débat public suscité par la mise en

cause du projet a été également l’occasion

pour le Conseil Général de la Vendée de

manifester son attachement à cette opé-

ration de restructuration par l’attribution

d’une aide à l’investissement d’un million

trois cent mille euros.

La prochaine étape sera l’ouverture du

service de réanimation re-calibré et de son

unité de soins continus en juin 2010.

Il convient de noter que les sites de Luçon

et de Montaigu sont également concernés

par des opérations immobilières. Sur Lu-

çon, l’Etablissement d’Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

de la Nouvelle Roseraie devrait commen-

cer à sortir de terre en 2010. Sur Mon-

taigu, la construction d’un nouvel EHPAD

en complément du Soleil de la Maine,

d’une nouvelle pharmacie et la mise sur

un même niveau des lits de médecine dé-

butera en 2011.

n

3

Sommaire

> Edito

Arrivées et départs

> page 1

Schéma directeur

du CHD - Vendée

site des Oudairies

Hommage

au Dr Philippe JARRIAU

Les applications

oncologiques de la

médecine nucléaire :

exemple du

QUADRAMET

> page 2

Interview

du Dr V. DALIBARD

radiopharmacien

Centre

d’Enseignement

des Soins d’Urgence

de la Vendée - CESU 85

> page 3

Développement

Professionnel Continu

(DPC)

Programme 2010 des

« Mardis Cliniques »

Messagerie sécurisée

« Planet Santé »

> page 4 BRÈVES MÉDICALES

numéro 35 > décembre 2009

édito

L’année 2009 aura été pour le CHD-VENDEE une année décisive à plusieurs

titres : engagé dans le chantier visant à la réhabilitation et à l’extension du

site des Oudairies, il a dû justier son projet auprès de la Commission Na-

tionale de Validation réunie le 7 octobre dernier. Il a dû également mobiliser

ses personnels pour préparer sa prochaine accréditation, puisqu’une visite

des experts de la Haute Autorité de Santé est programmée en juin 2010.

Dans cette perspective le Développement Professionnel Continu est encou-

ragé dans l’objectif de mener l’ensemble des professionnels de santé à une

évaluation régulière, sinon continue, de leurs pratiques.

Vous trouverez dans ce numéro des informations sur ces dossiers.

Vous y trouverez également un hommage au Docteur Philippe JARRIAU,

pédiatre chef de service, qui avait activement participé en son temps à la

conception du site des Oudairies, à son organisation et à son rayonnement.

La rubrique des arrivées et départs permet de mesurer l’attractivité de l’éta-

blissement, mais aussi son dynamisme : beaucoup de nouveaux arrivants

se signalent par des propositions de développement d’activités. C’est ainsi

que les Docteurs Thomas HERVOUET et Frédéric QUETU présentent les

applications oncologiques de la médecine nucléaire, tandis que le radio-

pharmacien Vincent DALIBARD expose les apports de sa discipline.

Pour leur part, les « mardis cliniques » conrment leur vitalité en proposant

un nouveau programme pour 2010.

Enn, le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de la Vendée

(CESU 85) procède à votre intention à un rappel de ses principales missions.

L’année 2010 s’annonce passionnante, dans la mesure où elle verra abou-

tir les chantiers en cours avec une première étape au mois de juin à l’oc-

casion de l’inauguration du service de réanimation étendu et de la visite

d’accréditation.

Meilleurs vœux.

L’image

chantier de l’extension et de la restructuration

du Centre Hospitalier Départemental - Vendée

du site de La Roche-sur-Yon (15 décembre 2009)

Arrivées

Site de la Roche-sur-Yon

> Mme le Dr Catherine BAGUENIER-

DESORMEAUX, assistant spécialiste en

neurologie.

> Dr Jérôme BEINIS, praticien contrac-

tuel en imagerie médicale.

> Dr Emmanuel BOIFFARD, praticien

contractuel en cardiologie.

> Dr Michel CAULIER, praticien hospi-

talier en rhumatologie.

> Dr Thierry CHATELIER, praticien

contractuel en onco-hématologie.

> Mme le Dr Amélie COLLET, assistant

spécialiste en diabétologie.

> Dr Frédéric DECHAMPS, praticien

contractuel au SAMU–SMUR–Urgences.

> Mme le Dr Elisabeth DENIAUD-

ALEXANDRE, praticien hospitalier en

onco-radiothérapie.

> Dr Guillaume FATSCHER, praticien

contractuel au SAMU – SMUR – Ur-

gences.

> Dr David GOURAUD, assistant spé-

cialiste en anesthésiologie.

> Dr Denis HAROCHE, praticien contrac-

tuel au SAMU – SMUR – Urgences.

> Dr Adrien LECOUTEUX, assistant

spécialiste en chirurgie urologique.

> Dr Mohamed Diab MAHMOUD, prati-

cien hospitalier en néphrologie.

> Mme le Dr Martine MARTIN-GREL-

LIER, praticien hospitalier en soins de

suite.

> Mme le Dr Alina Daciana MORAR-

PRECUP, assistant spécialiste en neu-

rologie.

> Mme le Dr Florence NAUX, praticien

contractuel au SAMU – SMUR – Ur-

gences.

> Dr François ORION, praticien contrac-

tuel en anesthésiologie.

> Dr Frédéric SIMONNEAU, assistant

spécialiste en anesthésiologie.

> Dr Thomas TIPHINE, assistant spé-

cialiste à la pharmacie.

> Dr François YAOUANC, praticien

contractuel en chirurgie orthopédique et

traumatologie.

Départs

Site de la Roche-sur-Yon

> Mme le Dr Raluca ANGELESCU, as-

sistant spécialiste en rhumatologie.

> Mme le Dr Virginie BORDES, assis-

tant spécialiste en gynécologie-obsté-

trique.

> Dr Olivier DE MARCO, praticien hos-

pitalier en neurologie.

> Mme le Dr Sylvie MARRET, praticien

hospitalier en anesthésiologie.

> Mme le Dr Ariane MEDA, praticien

contractuel en anesthésiologie.

> Mme le Dr Ioana METES, assistant

spécialiste en néphrologie.

> Mme le Dr Camille PILLEGAND, as-

sistant spécialiste en diabétologie.

> Dr Frédéric SAUTEUR, praticien

contractuel en néphrologie.

n

Vendée

1

> Publication semestrielle

> Directeur de publication : G. COUTURIER

> Administration, rédaction : R. Ouisse - Direction

des Usagers et de l’Accueil > n° ISSN : 1167-2072

> Dépôt légal : 1er trimestre 1992 > PAO : C. DUDIT

4

Messagerie

sécurisée

«planet santé»

Début novembre 2009, le CHD Ven-

dée a réalisé ses premiers échanges

de courriers médicaux avec la mes-

sagerie sécurisée Planet Santé. Le

CHD Vendée organise une montée

en charge de ce mode de communi-

cation. Au 1er octobre 2009, le CHD

peut communiquer avec 1109 Pro-

fessionnels de Santé des Pays de

la Loire inscrits sur la messagerie

sécurisée Planet Santé.

n

Programme

2010

des « mardis cliniques »

19 janvier > « L’EPP : où en sommes-nous en 2010 ? »

> « La médecine humanitaire »

16 mars > « Le réseau sepsis en Vendée »

> « Les nouveaux marqueurs en infectiologie »

18 mai

> « Introduction de la démarche qualité en radiothérapie »

> « Apport des différentes modalités d’imagerie (IRM et TEP TDM) en radiothérapie »

> « La radiothérapie de demain matin : ou l’arc thérapie dynamique (LE RADIPARC) »

21 septembre

> « Progrès dans le diagnostic génétique des retards mentaux »

> « Prise en charge des adultes handicapés suite à la loi de 2005 »

> « Accueil et prise en charge des personnes handicapées mentales »

16 novembre > « Cancers digestifs et cœlioscopie ».

Ces réunions ont lieu à l’Institut de Formation des Professions de Santé (IFPS), 33 rue du Maréchal Koënig, à la Roche sur Yon. Elles débu-

tent à 20H15 avec accueil à partir de 20H et n des exposés à 22H, suivis d’un buffet.

Développement Professionnel Continu (DPC) :

Nouvelle donne pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)

et la Formation Médicale Continue (FMC)

La loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) a consacré un nouvel acronyme dans notre

jargon déjà bien fourni, puisque le DPC vient se substituer à l’EPP et à la FMC réunies

dans une démarche obligatoire d’amélioration des pratiques.

« Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques pro-

fessionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la

sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maî-

trise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue

une obligation pour les médecins. » (Art. L. 4133-1du

code de la santé publique).

Il y a déjà une liation entre FMC et EPP puisque les

textes ofciels mentionnaient que l’EPP faisait partie

de la FMC et que les deux dispositifs bénéciaient

d’un barème de cotation complémentaire. Pour qu’un

praticien puisse justier de la validation quinquen-

nale de son obligation individuelle de FMC, il devait

engranger des points sur les deux volets… Nous at-

tendons les décrets d’application de la loi HPST pour

connaître les modalités précises du DPC ; nous ne

savons pas si les exigences se porteront vers une

validation quinquennale, ou plus probablement, vers

une validation annuelle par une participation active à au moins une action par an de DPC (EPP

ou FMC)… toutes les hypothèses restent ouvertes.

Si le régime des points et barèmes a probablement vécu, il ne faut pas pour autant jeter ses

dossiers FMC à la corbeille ; les justicatifs des actions passées seront très probablement pris

en compte au moins pour les plus récentes. En fait les obligations de FMC et d’EPP demeu-

rent, la seule incertitude concerne le mode de validation.

Ceci justie la poursuite des actions d’EPP déjà en cours, et ceci aussi bien dans les secteurs

d’hospitalisation que dans le secteur libéral.

Les établissements hospitaliers publics ou privés sont tenus dans le cadre de leur certica-

tion de mener des actions d’EPP collectives concernant tous les secteurs d’activité et regrou-

pant un maximum de professionnels de santé médicaux comme non médicaux. Ces exigences

sont encore renforcées dans la nouvelle étape de certication des établissements de santé,

dite V2010. Le fait de participer à une action collective permet à un médecin de valider simulta-

nément son obligation personnelle. A l’inverse les actions individuelles sont également prises

en compte et valorisées dans le cadre de la certication d’établissement.

Les démarches d’accréditation individuelle des médecins exerçant dans une spécialité dite

à risques sont également une façon de valider l’obligation individuelle d’EPP. Si ces démarches

ont en outre l’avantage de permettre une réduction substantielle de l’assurance Responsabilité

Civile Professionnelle pour les médecins ayant une activité libérale, elles sont également un

bon tremplin pour lancer les médecins dans la gestion des risques. En effet cette accrédita-

tion est fondée sur une analyse des évènements graves liés aux soins ou sur l’analyse des

presque accidents (évènements rattrapés de justesse ou évènements porteurs de risques).

Ce dispositif va sans doute être étendu par la Haute Autorité de Santé (HAS) à l’ensemble des

disciplines.

Enn quel que soit le secteur d’activité, il est possible de mener des actions en lien avec des

organismes agréés dont l’attestation vaut validation de l’obligation individuelle d’EPP.

Le dispositif en cours devrait s’enrichir des contributions d’organismes paritaires créés par

spécialité, interlocuteurs de la HAS, sous forme de collèges de bonnes pratiques nancière-

ment indépendants de l’industrie pharmaceutique, fédérant les actions de DPC par spécialité.

Ces collèges se verront déléguer par la HAS la conduite de travaux et l’élaboration d’outils

visant l’amélioration des pratiques professionnelles par spécialité. Ces collèges pourront aussi

se charger de la communication et de la diffusion des recommandations vers les profession-

nels concernés, ainsi que de la veille scientique.

Quel que soit le mode de validation du Développement Professionnel Continu, les possibilités

méthodologiques restent très variées et les différents outils mis à la disposition des praticiens

sont toujours utilisables ; ainsi, l’EPP peut être validée par la réalisation d’audit cliniques ci-

blés, par la mesure de pertinence d’actes diagnostiques ou thérapeutiques, par le recueil et

l’analyse d’indicateurs de pratique clinique, par l’analyse d’évènements indésirables (revues

de mortalité et de morbidité, groupes de pairs, accréditation des spécialités à risques …). Les

réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) sont également prises en compte, surtout

développées dans le secteur de la cancérologie, mais recevables dans d’autres champs à

partir du moment où ces staffs de dossiers sont formalisés (règlement intérieur, compte rendu

de la concertation présent dans le dossier patient). De même, la confrontation d’un travail

bibliographique à l’analyse de la prise en charge des patients, au sein de groupes d’analyse

de pratiques ou de staffs EPP sont également des formes d’EPP en phase de déploiement.

Le tableau ci dessous permet à titre d’exemple de faire la distinction entre RCP et staff-EPP.

STAFF-EPP et RCP Deux méthodes complémentaires intégrées à la pratique clinique

STAFF-EPP

n Organisation

n Staff pluri-professionnel

n Régulier (tous les 2 à 3 mois)

n Thèmes

n Analyse des pratiques professionnelles

pour améliorer la qualité des soins

délivrés et le service rendu aux patients

n Organisation et Pratiques collectives

du service

RCP

n Organisation

n Staff pluridisciplinaire ou

pluri-professionnel

n Cas complexes

n Réexion collective

n Identication des problèmes d’un patient

n Discussion collégiale

n Décision consensuelle sur la prise en

charge la plus adaptée

n Prise en charge individuelle des patients

D’après la communication du Dr Leila MORET

1res Rencontres de la CRIQUE 4 juin 2009

L’objectif est bien de mener l’ensemble des médecins, et à terme l’ensemble des profession-

nels de santé, à une pratique régulière, sinon continue de l’évaluation de leurs pratiques. Ceci

ne peut être obtenu qu’en les aidant à mettre en place des actions d’évaluation en valorisant

ce qui se fait déjà et en transformant les réunions professionnelles déjà nombreuses, en lieux

de concertation et d’évaluation, simplement par le biais d’une formalisation (charte ou règle-

ment intérieur, calendrier des réunions, ordre du jour, feuille de présence…).

Les actions avaient tendance à se mener secteur par secteur, avec un cloisonnement entre

ville et établissements de santé. Les modalités actuelles permettent une ouverture plus large

et la participation de libéraux à des EPP hospitalières et inversement, et favorisent une homo-

généisation des pratiques grâce à des confronta-

tions confraternelles esquivant les clivages dus à

des différences de modalités d’exercice. La HAS

entend coordonner la mise en œuvre des actions

d’amélioration auprès de l’ensemble des profes-

sionnels de santé médicaux et paramédicaux

dans tous leurs modes et lieux d’exercice.

Les thèmes prioritaires développés en 2010 par

la HAS dans des programmes spéciques seront

la prise en charge de l’accident vasculaire céré-

bral et la prescription d’antibiotiques en complé-

ment des programmes déjà en cours, concernant

la prise en charge de l’infarctus du myocarde ou

la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé.

FMC et EPP sont donc réunies dans un même dispositif que nous espérons simplié

concourrant à l’amélioration des pratiques quel que soit le lieu d’exercice.

La tendance pour les années à venir, au-delà de la simple évaluation des pratiques pro-

fessionnelles sera de mesurer l’impact clinique de ces actions d’EPP et l’amélioration

effective des pratiques et de les associer à la gestion des risques médicaux.

1

/

4

100%