Lire l'article complet

Mise au point

Mise au point

23

DJ>!_ZbÉVWdccZedjgjcVc

|

AVAZiigZYj8VgY^dad\jZ

39ZhfjZhi^dch4

contactez-nous par téléphone au 01 46 67 63 00 (Service abonnements), par E-mail : contacts@edimark.fr ou par fax au 01 46 67 63 09

7jaaZi^c|gZckdnZgXdbeaiZiVXXdbeV\cYjg\aZbZci|:Y^bVg`H6HÄ'!gjZHV^ciZ"BVg^ZÄ.')&-8djgWZkd^Z8ZYZm

Vous êtes:

Raison sociale : ....................................................................................................................................

(si collectivité : association, administration, société…)

M, Mme, Mlle : ......................................................................................................................................

Prénom: ....................................................................................................................................................

Pratique :

?

hospitalière

?

libérale

?

autre: ........................................................

(cochez)

E-mail (indispensable pour bénécier de nos services internet : archives, newsletters…) :

Votre adresse postale : .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Ville: ..............................................................................................................................................................

Code postal: ...................................................Pays : ...........................................................................

Tél. : ..................................................................... Fax : ...........................................................................

En cas de réabonnement, de changement d’adresse ou de demande de renseignements,

merci de joindre votre dernière étiquette-adresse.

Votre abonnement prendra eet dans un délai de 3 semaines à réception de votre règlement.

Un justicatif de paiement vous sera adressé.

Votre tarif pour UN AN d’abonnement (10 numéros) :

(Cochez la case qui vous correspond)

?

Collectivité : 132 € TTC

?

Particulier : 108 € TTC au lieu de 150 € (tarif au numéro)

?

Étudiant : 66 € TTC

Vous devez régler :

VOTRE TARIF TTC (inscrivez celui que vous avez coché)................................................................

Port :

Votre revue vous sera envoyée :

?

En France / DOM TOM, Europe, Afrique : (GRATUIT) ..........................

?

En Asie, Océanie, Amérique : 10 € TTC .....................................

TOTAL PORT INCLUS TTC (= + ) ...............................................................

Si vous souhaitez recevoir une reliure pour archiver annuellement votre

revue, nous consulter.

Vous réglez par(cochez) :

?

Carte bancaire VISA,EUROCARD/MASTERCARD

N°

I I I I I I I I I I I I I I I I I

Date d’expiration

I I I I I

Date :

Signature : N° C V V I I I I

(obligatoire) (Trois derniers chires au dos de votre carte bancaire)

?

Prélèvement automatique

(remplir l’autorisation ci-dessous et joindre votre RIB

ou RIP). France métropolitaine uniquement.

?

Chèque à l’ordre de « La Lettre du Cardiologue »

?

Virement bancaire à réception de facture (réservé aux collectivités).

)

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectication des données que vous avez

transmises, en adressant un courrier à Edimark SAS. Les informations requises nous sont nécessaires pour la mise en place de votre abonnement.

Optez pour le prélèvement automatique !

Paiement diéré : Votre abonnement sera prélevé en 3 fois sans frais (sur les

3 mois qui suivent la prise d’abonnement). A réception de votre autorisation de

prélèvement dûment remplie, vous recevrez une facture précisant les échéan-

ces de paiement.

Liberté : Un courrier vous parviendra un mois avant l’échéance de renouvelle-

ment. Sur simple appel, par e-mail ou courrier, vous pouvez refuser le renouvel-

lement et suspendre votre abonnement, ou changer de mode de règlement.

(Remplissez)

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa

situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné

ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre

l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.

Je règlerai le diérend directement avec le créancier.

Titulaire du compte à débiter

Nom: .................................................................................................................

Prénom: .............................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................

...........................................................................................................................

Code postal : I I I I I I Ville : ...............................................................

Compte à débiter

Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB

II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I III

Date ........................... Signature obligatoire :

COMMENT REMPLIR CE DOCUMENT

IMPORTANT : il est indispensable de joindre votre relevé d’identité bancaire (RIB)

ou postal (RIP) à cette autorisation dûment remplie.

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

N°: ......................Rue: .....................................................................................

Code postal: I I I I I I Ville : ....................................................................

3

6jidg^hVi^dcYZegakZbZciVjidbVi^fjZ

Organisme créancier

EDIMARK SAS

2, rue Sainte-Marie

92418 COURBEVOIE Cedex

Inscrivez vos nom,

prénom et adresse.

Inscrivez les coordonnées

de votre compte.

Indiquez le nom de votre banque

ainsi que le nom et l’adresse

de votre agence.

Datez et signez (obligatoire).

N° national d’émetteur

512397

LC 410

Bulletin à découper

Zi_ZWcÒX^ZYZaÉd[[gZZmXZei^dccZaaZ;B8

ABO-LC-407.indd 2 6/12/07 15:45:45

La Lettre du Cardiologue - n° 410 - décembre 2007

Automesure de la pression artérielle : gadget ou outil

d’aide à la prise en charge du patient hypertendu ?

Self-measurement of blood pressure at home: is it really useful for the management

of arterial hypertension?

C. Mounier-Vehier, P. Marboeuf, C. Craeymersch, A. Noel*

* Service de médecine vasculaire et HTA, CHRU de Lille.

POINTS FORTS

L’automesure est désormais recommandée dans :

– l’HTA légère à modérée pour valider le diagnostic d’HTA per-

manente c’est-à-dire si la PA est entre 140-179/90-109 mmHg,

en l’absence d’atteinte d’un organe cible, d’antécédents car-

dio- ou cérébrovasculaires, de diabète et d’insuffi sance rénale ;

– avant de débuter un traitement chez le sujet âgé, après

s’être assuré de la faisabilité ;

– et à tout moment de la prise en charge.

L’automesure permet d’éviter les erreurs de diagnostic :

– par excès = HTA “blouse blanche” ;

– par défaut = HTA “masquée” ou “ambulatoire isolée”.

L’automesure est mieux corrélée que la mesure clinique

aux atteintes organiques, notamment les indices d’hy-

pertrophie ventriculaire gauche. Elle prédit mieux que la

mesure clinique de la PA le risque de morbi-mortalité car-

diovasculaire, de mortalité globale et d’AVC.

Le patient doit utiliser un appareil homologué.

Les valeurs de pression artérielle pour le diagnostic d’HTA

sont de 130-135 mmHg pour la systolique et de 85 mmHg

pour la diastolique.

L’automesure est une prescription médicale.

L’éducation du patient est indispensable avec des règles

simples à enseigner : la règle des 3, à savoir 3 mesures consé-

cutives le matin au réveil et 3 mesures au coucher, 3 jours de

suite avec le calcul de la moyenne des 18 mesures.

L’automesure n’implique pas autotraitement.

L’automesure pour le patient facilite son implication, lui

permet de s’approprier sa maladie, renforce l’observance.

Les contre-indications de l’automesure doivent être res-

pectées : troubles du rythme, anxiété vis-à-vis de l’appareil,

troubles cognitifs.

Mots-clés : Automesure - Hypertension artérielle - Traite-

ment - Éducation thérapeutique.

Keywords: Self-measurement of blood pressure - Hyperten-

sion - Treatment.

La mesure de la pression artérielle (PA) est un acte réalisé

couramment par les professionnels de santé. Elle permet

de diagnostiquer une hypertension artérielle (HTA), de

décider d’un traitement et d’évaluer son effi cacité au long cours

chez des sujets souvent asymptomatiques. Cependant, la PA est

éminemment variable pour un individu donné. Cette notion de

variabilité tensionnelle implique qu’une ou plusieurs mesures

de consultation ne permettent qu’une évaluation semi-quanti-

tative du niveau réel de la PA d’un sujet. Pour aider à une

évaluation plus précise de la PA, les techniques de mesure à

domicile ont été développées et ont démontré tout leur intérêt

dans la prise en charge de l’HTA. Il s’agit de la mesure ambu-

latoire de la PA sur 24 heures et de l’automesure tensionnelle.

Depuis la publication en 2005 des recommandations de l’HAS

sur la prise en charge de l’HTA, l’évaluation de la PA au domicile

par ces techniques ambulatoires a pris une place majeure pour

confi rmer le diagnostic initial d’une HTA et/ou la résistance à

une trithérapie (1, 2). Il s’agit d’une méthode complémentaire

des autres méthodes de mesure de la PA, mais ne pouvant se

substituer à elles. L’automesure est largement adoptée par le

grand public, avec environ 4 millions de tensiomètres en circu-

lation ; 25 % des hypertendus déclarent posséder un appareil

(enquête FLASH 2004). L’automesure doit cependant répondre

à une démarche qualité compte tenu des répercussions sur la

prise en charge de ces patients.

DÉFINITION

La Société française d’HTA défi nit l’automesure comme la mesure

de la PA par le sujet lui-même, conscient et volontaire (3).

QUELS APPAREILS UTILISER ?

La plupart des appareils d’automesure utilisent un brassard

occlusif placé sur le bras ou le poignet. L’exactitude et la perfor-

mance dans le temps des appareils utilisés doivent être vérifi ées

par rapport à d’autres appareils de mesure de la PA, soigneuse-

ment validés à l’aide de protocoles standardisés.

Dans le cadre du programme national de réduction du risque

cardiovasculaire, l’Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé (AFSSAPS) a ainsi mis en place en 2003 un

Mise au point

Mise au point

24

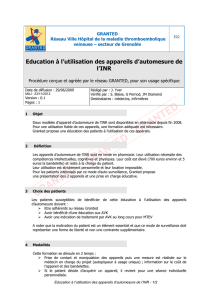

Traitement pour l’hypertension :

mon état émotionnel et physique

+–

+–

+–

+–

+–

+–

+–

+–

+–

+–

+–

+–

Pouls

Tension maximale

ou diastolique ou

2

e

chire

Tension maximale

ou systolique ou

1

er

chire

Nom :

Prénom :

Relevé du .. au .. / .. / ....

Date du prêt .. / .. / ....

bras gauche _ -bras droit _

MATIN

SOIR

1

er

jour

MATIN

SOIR

2

e

jour

MATIN

SOIR

3

e

jour

MOYENNE

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

MATIN

SOIR

1

er

jour

MATIN

SOIR

2

e

jour

MATIN

SOIR

3

e

jour

MOYENNE

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Je prends mes tensions 3 fois en suivant au même bras 3 jours consécutifs.

Fiche de suivi de mes tensions

Relevé du .. au .. / .. / .... bras gauche _ -bras droit _

Figure 2. Fiche de relevé des mesures de PA.

Figure 1. Exemples d’appareils validés.

La Lettre du Cardiologue - n° 410 - décembre 2007

contrôle du marché des appareils d’automesure par un groupe

de travail spécifi que. Une liste exhaustive des appareils validés,

régulièrement mise à jour, est consultable sur le site Internet :

http://afssaps.sante.fr/htm/5/tensio.htm. Les recommanda-

tions sur l’automesure et les appareils à utiliser sont également

disponibles sur un site spécifi que : www.automesure.com. Plus

de 45 tensiomètres dont le brassard s’adapte au bras (modèles

huméraux) et autant au poignet (modèles radiaux) fi gurent

actuellement sur le site de l’AFSSAPS. La préférence actuelle

revient au tensiomètre avec brassard huméral, car les appa-

reils au poignet peuvent être source de mesures erronées si la

position du patient n’est pas correcte (2). De plus, les modèles

radiaux sont souvent plus onéreux que les modèles huméraux.

Les appareils d’automesure les plus fréquemment utilisés sont les

appareils des marques Omron, Microlife et Spengler (fi gure 1).

Les tensiomètres digitaux commercialisés sont contre-indiqués

et ne doivent pas être utilisés.

LA TECHNIQUE DE L’AUTOMESURE

L’automesure doit être pratiquée avec une méthode rigoureuse

selon un protocole bien établi par les sociétés savantes (3). Elle

sera au mieux enseignée au patient soit au cours d’une consul-

tation individuelle avec une infi rmière ou un médecin, soit en

ateliers éducatifs avec mise en situation par les patients. L’ac-

quisition de la technique d’automesure par le patient nécessite

au minimum deux séances éducatives. L’automesure est réalisée

au domicile, en position confortable, au calme, après un repos

de 5 mn et en maintenant le bras ou le poignet à hauteur du

cœur pendant les mesures. L’HAS recommande la “règle des

trois” : à un horaire régulier, le patient prend le matin au réveil

3 mesures successives de sa PA avant la prise des médicaments,

et le soir au coucher 3 mesures après la prise des médicaments.

La série de mesures dure au minimum 3 jours, avec 2 séances

par jour.

Les relevés sur 5 jours peuvent être préférables, notamment lorsque

l’acte éducatif vise à améliorer la participation du patient à sa prise en

charge. Lorsque les mesures sont eff ectuées sur 3 jours, la moyenne des

18 mesures est calculée, avec des valeurs seuils de normalité inférieurs

à 130-135/85 mmHg. Il faut enseigner au patient ces valeurs seuils et

ne pas oublier de lui préciser que les mesures de PA à domicile sont

habituellement plus basses que celles relevées au cabinet médical

(130-135/85 mmHg au domicile correspond à 140/90 mmHg au

cabinet) [1]. Les nouvelles recommandations de la Société européenne

d’hypertension proposent des valeurs plus basses, à 130/180 mmHg

pour les populations à risque (1). Il n’existe pas encore de valeur seuil

établie pour les enfants, les diabétiques et les insuffi sants rénaux. Il

en existe par contre chez la femme enceinte en fonction du terme

de la grossesse (tableau). Il est conseillé au patient d’eff ectuer son

relevé d’automesure une fois par mois avant de revoir son médecin

traitant. Toutes les mesures seront consignées soit par écrit, en notant

sur une fi che les dates et heures des mesures, soit à l’aide du site

www.automesure.com qui rédige automatiquement le rapport

des mesures (fi gure 2). Il peut être utile de remettre au patient un

Tableau.

Automesure tensionnelle : valeurs seuils de référence chez

la femme enceinte.

Matin Soir

Premier trimestre (mmHg) 101/59 103/60

Deuxième trimestre (mmHg) 100/57 102/58

Troisième trimestre (mmHg) 105/62 106/62

Mise au point

Mise au point

25

Figure 3. Fiche éducative destinée à l’accompagnement du patient.

La Lettre du Cardiologue - n° 410 - décembre 2007

document, de lui faire visualiser une cassette vidéo et de lui faire

connaître le site www.automesure.com, pour l’accompagner. Des

fi ches éducatives sont à disposition sur ce site ainsi que sur le site

www.sfcardio.fr (rubriques : Groupes et fi liales, puis Groupes, puis

dans la rubrique Navigation : Vasculaire- rombose, puis Outils, puis

Nord Pas-de-Calais, puis Fiches éducatives) [fi gure 3]. Il convient aussi

d’informer le patient de ce qu’il ne faut pas faire : prendre sa tension en

milieu de journée, ou après un malaise ou une émotion (annexes 1-3).

Le professionnel de santé peut demander au patient d’apporter son

autotensiomètre en consultation pour lui faire eff ectuer une mesure

et repérer ainsi d’éventuelles mauvaises habitudes (2, 3).

LES ATOUTS MAJEURS DE L’AUTOMESURE

L’automesure constitue une aide au diagnostic d’HTA et

permet une évaluation plus précise du risque cardiovas-

culaire. Elle permet de corriger les diagnostics par excès (HTA

blouse blanche) ou par défaut (HTA masquée, fi gure 4) [4]. Elle

est, de ce fait, recommandée par l’HAS, avant le début d’un trai-

tement antihypertenseur quand la PA de consultation se situe

dans la fourchette 140-179 mmHg/90-109 mmHg (en l’absence

de maladie vasculaire) et systématiquement chez le sujet âgé (en

l’absence de troubles cognitifs) [2, 5]. L’automesure a également

une valeur pronostique supérieure à celle de la mesure classique

Annexe 1.

Les 10 règles pour bien pratiquer l’automesure.

1. Patient formé au bon usage de l’autotensiomètre, informé des normes tensionnelles :

– pression artérielle au cabinet 140/90 mmHg, 130/80 mmHg chez le diabétique

et/ou insu sant rénal ;

– pression artérielle en automesure 135/85 mmHg

2. Appareil huméral (recommandé en première intention) ou radial validé par

l’AFSSAPS, pas de tensiomètre digital

3. Patient assis devant une table, bras situé à la hauteur du cœur pendant les

mesures successives. La qualité du geste conditionne les résultats de l’automesure

4. Après 5 mn de repos, au calme

5. Mesures à heures régulières : une série le matin avant la prise médicamenteuse

et une série le soir, jamais en milieu de journée

6. Attendre 1 mn entre deux mesures successives

7. 3 mesures par série

8. 3 jours de mesure au minimum avant la consultation chez le médecin

9. Noter les résultats sur une che de recueil : dates et heures si l’appareil n’est pas

équipé d’une imprimante ; calculer la moyenne des 18 mesures

10. Ne pas modi er le traitement sans l’avis du médecin

Annexe 2.

Les règles à enseigner : ce qu’il ne faut pas faire.

1. Mesurer sa PA

– au milieu de la journée

– lorsque l’on ressent un malaise

– après un e ort

– en étant contrarié ou énervé

2. Réaliser un nombre excessif de mesures

3. Faire des mesures trop rapprochées

4. Sélectionner les mesures

5. Modi er soi-même son traitement

Annexe 3.

Sites internet utiles.

– Site de l’automesure : www.automesure.com

– Comité de lutte contre l’HTA : www.comitehta.org

– Société française de médecine vasculaire : www.angionet.org

– Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; appareils d’auto-

mesure validés : http://afssaps.sante.fr/htm/5/tensio.htm

– Société française de cardiologie : www.sfc.fr

– Fédération française de cardiologie : www.fedecardio.com

Mise au point

Mise au point

26

Composition : PRETERAX : perindopril tert-butylamine : 2 mg – indapamide : 0,625 mg ;

BIPRETERAX : perindopril tert-butylamine : 4 mg – indapamide : 1,25 mg

. Excipient à effet notoire : lactose

monohydraté. Propriétés : association IEC/diurétique. Indications : PRETERAX : Hypertension artérielle essentielle.

BIPRETERAX : Traitement de l’hypertension artérielle essentielle. BIPRETERAX est

indiqué chez les patients pour lesquels la pression artérielle est insuffisamment contrôlée par perindopril seul.

Posologie et mode d’administration : PRETERAX /

BIPRETERAX

: 1 cp/j en une seule prise.

Ins. rénale : Clcr : 30-60 ml/min : PRETERAX : 1 cp/j,

BIPRETERAX : instaurer trait. à la poso. appropriée de l’association libre.

Contrôle périodique créatininémie et kaliémie. Clcr < 30 ml/min : contre-indiqué.

Sujet âgé : PRETERAX : 1 cp/j. Contre-indications : Absolues • Hypersensibilité au perindopril ou à d’autres IEC, à l’indapamide, à l’un des excipients et aux sulfamides. • Antécédent d’angio-œdème

(œdème de Quincke) lié à la prise d’un IEC. • Angio-œdème héréditaire ou idiopathique. • Grossesse. • Allait. • Ins. rén. sévère (Clcr < 30 ml/min). • Encéphalopathie hépatique. • Ins. hépatique sévère.

• Hypokaliémie. • Patients dialysés. • Ins. card. décomp. non traitée. Relatives • Associations avec diurétiques hyperkaliémiants, sels de potassium, lithium et non antiarythmiques donnant des torsades de

pointes (Cf. inter. méd.). • Sténose bilatérale de l’artère rénale ou sur rein fonctionnellement unique. • Hyperkaliémie. Mises en garde : • Risque de neutropénie/agranulocytose sur terrain immunodéprimé.

• Angio-œdème (œdème de Quincke) : arrêt immédiat du trait. • Réactions anaphylactoïdes lors d’une désensibilisation et/ou en cas d’exposition à une membrane de dialyse. • Risque d’encéphalopathie

hépatique en cas d’atteinte hépatique : arrêt immédiat du trait. Précautions d’emploi : • Ins. rén. fonctionnelle : arrêt du trait. et reprendre éventuellement à poso. réd. ou avec un seul des constituants.

•Hypotension sévère : rétablir volémie et PA et reprendre éventuellement à poso. réd. ou avec un seul des constituants. • Kaliémie : contrôler kaliémie. • Toux : disparition à l’arrêt du trait. • Surv.

hydroélectrolytique en cas de diarrhée ou vomissements. • Enfant : efficacité et tolérance non établies. • Surv. régul. kaliémie et natrémie, part. sujets âgés et/ou dénutris et/ou polyméd., cirrhotiques,

coronariens, ins. card. • Risque d’hypotension art. et/ou d’ins. rén. en cas de PA initiale basse, déplétion hydrosodée imp., sténose art. rén., ins. card. cong., cirrhose œdémato-ascitique. • Sujet âgé :

contrôler fonct. rén. et kaliémie av. déb. traitement. • Athérosclérose connue, hypertens. rénovasc., ins. card. sévère (stade IV), DID : instaur. trait. à faible poso. • Sténose aorte, cardiomyopathie

hypertrophique : prudence en cas d’obstruct. du VG. • Risque d’hypercalcémie : arrêt trait. en cas d’explor. fonct. parathyroïdienne. • Contrôle glycémie chez diabétiques, notamment si hypokaliémie. • Risque anémie chez transplantés rén., hémodialysés. •Anesthésie, en part. avec agents à potentiel

hypotenseur : arrêt trait. veille intervention. • Patients hyperuricémiques : risque accès de goutte. • Sportifs : risque réact. positive tests antidopage. • Du fait de la présence de lactose : contre-indication si galactosémie congénitale, malabs. glucose et galactose et synd. de déficit en lactase. Interactions : •Assoc.

déconseillées : lithium, médic. non antiarythmiques allongeant l’intervalle QT ou donnant des torsades de pointes (astémizole, bépridil, érythromycine IV, halofantrine, pentamidine, sultopride, terfénadine, vincamine), antihypertenseurs, diurétiques hyperkaliémiants (amiloride, spironolactone, triamtérène, seuls ou ass. …),

allopurinol, sels potassium, anesthésiques, agents cytostatiques ou immunodépresseurs, corticoïdes (voie gén.), procaïnamide. • Assoc. avec précautions d’emploi : antidiabétiques (insulines, sulf. hypog.), baclofène, AINS (

per os

), salicyl. à forte dose, hypokaliémiants (amphotéricine B IV, gluco- et minéralocorticoïdes

per os

, tétracosactide, laxatifs stim.), digitaliques. • Assoc. à prendre en compte : antidépress. imipram. (tricycliques), neurolept., antiarythm. donnant torsades de pointes (antiarythm. Ia, amiodarone, brétylium, sotalol), metformine, produits contraste iodés, sels calcium, ciclosporine. Grossesse, allait. : Cf. Contre-

indic. Aptitude à conduire et utiliser machines : peut être diminuée chez cert. patients sans modif. vigil. Effets indésirables : • constip., séch. buc., nausées, épigastralgies, anorexie, doul. abdom., dysgueusie, rarement : pancréatite, risque encéphalopat. hépat, si insuff. hépat. (Cf. Contre-indic. et Mises en garde).

• toux sèche. • hypotens. orthostatiq. ou non (Cf. Préc. emploi). • réact. hypersensibilité essent. derm. Sujets prédisposés, érupt. cutanées, purpura, possibilité aggravation LED préexistant, exceptionnellement angio-œdème (œdème de Quincke) (Cf. Mises en garde). • céphalées, asthénie, sensations vertig., troubl. humeur

et/ou sommeil. • crampes, paresthésies. • thrombocytopénie, leucopénie, agranulocytose, aplasie médul., anémie hémolytiq., anémie (Cf. Préc. d’empl.). • hypokaliémie : baisse < 3,4 mmol/l (2 %), hyponatrémie avec hypovol., hyperkaliémie, augmentation modérée et rév. : urée et créatininémie, élévation uricémie et

glycémie, rarement hypercalcémie. Conserv. : PRETERAX : 3 ans sous plaquettes thermoformées suremballées dans un sachet ; 2 mois après ouverture du sachet de suremballage.

BIPRETERAX : 2 ans

.PRETERAX : Liste I. AMM 345 070-3 (nov 97, rév 2004) 30 cp séc. Prix : 26,47 €. CTJ : 0,88 €.AMM

356 288-5 (2006) 90 cp séc. Prix : 71,47€. CTJ : 0,79 €.AMM 560 698-3 (nov 97, rév 2004) 100 cp (Modèle hospitalier : Coll.). Remb. Séc. soc. à 65 %. Coll.

BIPRETERAX : Liste I. AMM 345 073-2 (nov 97, rév 2004) 30 cp. Prix 26,47

€

. CTJ : 0,88

€.

AMM 356 289-1 (2006) 90 cp. Prix : 71,47

€.

CTJ : 0,79

€.

AMM 560 700-8 : 100 cp (Modèle hospitalier : Coll.)

.

Remb. Séc. soc. à 65 %. Coll.

Inform. méd : Therval Médical – 29 rue du Pont – 92578 Neuilly sur Seine Cedex. Tél. 01 55 72 60 00. Les Laboratoires Servier – 22 rue Garnier – 92578 Neuilly sur Seine Cedex. Information plus complète : cf. Vidal.

1 comprimé par jour

Mieux perfuser

pour gagner d’emblée

dans l’hypertension

07 PR 01P / 02-07 -

îlots de cyan

Une gamme pour

vos hypertendus

07_PR_01_P_210x270.qxd 20/02/07 16:05 Page 1

Figure 4. Les diff érents types d’HTA.

La Lettre du Cardiologue - n° 410 - décembre 2007

au cabinet. Les valeurs de PA en automesure sont mieux corré-

lées aux événements cardiovasculaires et à la mortalité que les

mesures de consultation. L’automesure permet une évaluation

précise de l’effi cacité du traitement antihypertenseur. Elle accom-

pagne l’éducation thérapeutique du patient hypertendu, permet-

tant de le rendre acteur de ses soins. L’automesure apparaît ainsi

comme un véritable outil d’observance au long cours (4-6).

L’AUTOMESURE EST UNE PRESCRIPTION

MÉDICALE

Le médecin peut disposer d’un parc de quelques appareils qu’il

peut prêter à son patient, comme cela est le cas avec le réseau

régional HTA Vasc du Nord-Pas-de-Calais. Une ordonnance peut

être libellée de la façon suivante : “Avant la prochaine consultation,

mesurez votre pression artérielle 3 fois le matin et 3 fois le soir en

position assise, au calme, pendant 3 jours consécutifs. Notez tous

vos résultats et calculez ensuite la moyenne de vos 18 mesures.”

L’interprétation des résultats doit être réalisée par le médecin.

L’automesure ne remplace pas la consultation médicale. Elle ne doit

pas conduire à une autosurveillance ni à une automédication.

LES LIMITES DE LA TECHNIQUE

L’automesure de la PA rencontre néanmoins quelques limites. Elle

n’est utilisable que chez environ 70 % des patients hypertendus. Elle

ne permet pas d’obtenir de mesures nocturnes ni en période d’activité

professionnelle. Il n’y a pas encore de valeurs de référence proposées

chez l’enfant, chez le sujet très âgé et chez le diabétique. L’automesure

est à proscrire chez le patient anxieux, qui multiplie les mesures

de façon obsessionnelle. Les patients ayant des troubles cognitifs

ne sont pas non plus de bons candidats, quoiqu’il soit possible de

s’appuyer sur l’entourage. Les arythmies cardiaques peuvent être

source de mesures erronées. Les appareils d’automesure et la consul-

tation éducative ne sont pas remboursés par les caisses d’assurance

maladie. Pour pallier partiellement ces limites fi nancières, deux

solutions existent aujourd’hui : le prêt d’appareils et les réseaux de

santé comme HTA Vasc dans le Nord-Pas-de-Calais, avec la mise en

place d’ateliers automesure. Pour le patient, trois types de diffi cultés

sont parfois rencontrés : certains patients peuvent développer une

anxiété face à l’appareil (même s’ils sont minoritaires, ils existent, et

le médecin ne doit pas imposer la méthode si l’anxiété demeure après

éducation) ; les appareils automatiques sont désormais de maniement

simple, 90 % des personnes savent les utiliser correctement après

éducation (étude SHEAF), mais certaines n’y parviennent pas ;

enfi n, des modifi cations inappropriées du traitement à l’initiative

du patient sont couramment signalées (4).

En pratique

L’automesure n’est surtout pas un gadget mais un véritable

outil d’aide à la prise en charge médico-éducative du patient

hypertendu. L’automesure est souvent indispensable avant de

débuter un traitement et s’avère très utile chez un hypertendu

traité mais non contrôlé en consultation.

Elle permet de corriger deux types d’erreurs diagnostiques en

consultation : les erreurs par excès (HTA blouse blanche, un

quart des patients en consultation ne relevant pas d’un traitement

antihypertenseur ou d’une modifi cation du traitement pour les

patients traités) ; les erreurs par défaut (HTA masquée, chiff res

de PA contrôlés en consultation mais non contrôlés à domicile

et nécessitant une adaptation thérapeutique, soit un quart des

HTA traitées en trithérapie). Toutefois, l’automesure ne doit pas

être systématique ni généralisée. Les informations apportées

par ces méthodes complètent celles obtenues par les méthodes

conventionnelles mais ne les remplacent pas encore totalement.

L’automesure est à proscrire chez certains patients anxieux. Bien

que les appareils ne nécessitent généralement qu’une participation

minime du patient, il est important pour un geste de qualité de

respecter un certain nombre de règles, qui sont à enseigner au

patient et aux professionnels de santé. L’automesure reste un acte

médical ; elle ne doit pas se substituer au médecin ni conduire

à une autosurveillance ou à une automédication, même si elle

permet de responsabiliser le patient. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. e task force for the management of arterial hypertension of the European Society

of hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC). 2007 Guide-

lines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2007;25:1105-87.

2. Haute Autorité de Santé. Recommandations pour la pratique clinique. Prise

en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle.

http://www.anaes.fr

3. Postel-Vinay N, Bobrie G, Ruelland A, Ménard J. Automesure tensionnelle :

5 messages à enseigner. La Revue du Praticien 2003;632:1531-4.

4. Bobrie G, Chatelier G, Genes N et al. Cardiovascular prognosis of “masked

hypertension” detected by blood pressure self-measurement in elderly treated

hypertensive patients. JAMA 2004;291:1342-9.

5. O’Brien E, Asmar R, Beilin L et al. Practice guidelines of the European Society

of Hypertension for clinic, ambulatory and self blood pressure measurement.

J Hypertens 2005;23:697-701.

6. Hanon O, Mourad JJ, Mounier-Vehier C, Girerd X. La possession d’un ap-

pareil d’automesure tensionnelle contribue à améliorer l’éducation des patients

hypertendus. Arch Mal Cœur 2001;4:879-83.

1

/

4

100%