Open access

Année 57 - 6 / Novembre - Décembre 2014

A

L

Actualité

Recherche en diabétologie :

l’insulinothérapie par

voie péritonéale

’insuline est une protéine

et ne peut donc être admi-

nistrée par voie orale parce qu’elle

serait digérée. La voie sous-cu-

tanée étant une contrainte non

négligeable pour les patients, de

nombreuses équipes tentent de-

puis de nombreuses années de

trouver des voies alternatives.

Quelles alternatives ?

Tout d’abord, une des raisons

qui a motivé cette recherche est

que la voie sous-cutanée repré-

sente une contrainte pour le

patient. L’autre raison est que

lorsque l’on injecte l’insuline par

voie sous-cutanée, il existe un

certain délai avant que celle-ci

n’arrive dans la circulation san-

guine, et donc, que cette insu-

line injectée soit efficace. Cela

a d’ailleurs amené le dévelop-

pement d’insulines ultra rapides

notamment, pour contrecarrer

l’hyperglycémie liée au repas

- des insulines censées agir

plus vite et donc plus proches

de la physiologie. Néanmoins,

la voie sous-cutanée reste une

barrière posant certains pro-

blèmes. Parmi les voies alter-

natives étudiées, il y a la voie

inhalée qui a connu certains dé-

veloppements. L’objectif de ces

recherches était d’administrer

l’insuline à l’aide d’un inhalateur

afin que l’insuline soit absorbée

par les poumons pour atteindre

ensuite la circulation. Malgré

d’importantes avancées dans

ce domaine, cette voie n’est ac-

tuellement plus envisagée pour

différentes raisons qu’il serait

trop fastidieux d’aborder ici. Une

autre voie étudiée depuis de

nombreuses années est la voie

péritonéale. Il s’agit d’injecter

l’insuline dans le péritoine. En

effet, le péritoine est défini par

la cavité abdominale (Figure 1).

Dr. Régis Radermecker,

Rédacteur en chef,

CHU de Liège, Université de Liège

Les personnes diabétiques nécessitant de l’insuline, comme les personnes diabétiques

de type 1 et certaines personnes diabétiques de type 2, doivent s’injecter cette insu-

line par la voie sous-cutanée. Cela peut se faire à l’aide d’un stylo injecteur ou encore

d’une pompe externe à perfusion continue.

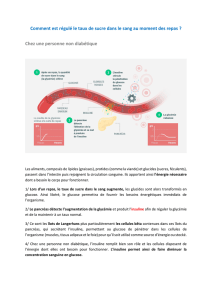

Figure 1. La cavité péritonéale

Année 57 - 6 / Novembre - Décembre 2014 A

Cette cavité est délimitée par

deux feuillets, un feuillet appelé

feuillet viscéral qui couvre les

organes présents dans l’abdo-

men et un feuillet pariétal. Cette

cavité peut représenter jusqu’à

deux mètres carrés. Elle est le

lieu d’échanges importants de

différentes substances. Depuis

plusieurs années, par exemple,

certaines personnes dialysées

rénales (rein artificiel) peuvent

l’être par voie péritonéale. Dès

lors, de nombreuses équipes de

recherches se sont penchées

sur l’administration d’insuline

dans ce péritoine et y ont trouvé

certains avantages.

Quels avantages ?

Avant d’aborder les progrès réa-

lisés dans le domaine de l’insu-

linothérapie intrapéritonéale, il

est important de se souvenir de

la physiologie normale. En ef-

fet, la personne non diabétique

possède une régulation de sa

glycémie parfaite, grâce à une

sécrétion d’insuline appropriée.

Lorsque la glycémie s’élève, les

cellules sécrétant de l’insuline,

appelées cellules bêta présentes

dans le pancréas, sécrètent la

quantité nécessaire d’insuline

pour maintenir la glycémie dans

les normes, en facilitant l’utilisa-

tion du glucose par les cellules

du corps. Cette sécrétion se fait

donc par ces cellules bêta et l’in-

suline est alors sécrétée dans le

sang, en particulier dans une cir-

culation sanguine qu’on appelle

la circulation porte. Cette circula-

tion porte se dirige ensuite vers

le foie. L’insuline peut donc agir

très rapidement après sa sécré-

tion physiologique, à l’inverse

d’une injection sous-cutanée qui

mettra un certain temps avant

d’atteindre le système porte. En

effet, lorsqu’on injecte l’insuline

en sous-cutané, celle-ci est ab-

sorbée par le sang dit périphé-

rique avant de revenir dans le

système porte après un certain

temps. Lorsqu’on injecte de l’in-

suline dans la cavité péritonéale,

celle-ci est absorbée rapidement

par des vaisseaux sanguins fai-

sant partie du système porte.

On comprend dès lors mieux

l’intérêt de cette voie d’admi-

nistration qui se rapproche de

la physiologie normale. Malheu-

reusement, injecter de l’insuline

dans la voie péritonéale néces-

site de franchir la paroi abdo-

minale et donc d’avoir un geste

relativement invasif. On ne peut

donc imaginer que le patient

s’injecte lui-même plusieurs fois

par jour de l’insuline à l’aide

d’aiguilles au travers de sa paroi

abdominale. Cela serait non seu-

lement douloureux, mais présen-

terait d’autre part des risques

infectieux. C’est pour cette rai-

son que certaines équipes de

recherche ont développé depuis

plusieurs années des systèmes

de perfusion continue intrapé-

ritonéale (Figure 2). Une des

premières voies de recherche a

consisté à élaborer des pompes

à insuline implantables. Le prin-

cipe est celui d’une pompe à

insuline placée chirurgicalement

sous la peau de l’abdomen et re-

liée à un cathéter qui entre dans

le péritoine. La pompe est alors

programmée à l’instar d’une

pompe à insuline classique,

c’est-à-dire avec des débits de

base d’insuline couvrant les

besoins de base, ainsi que des

bolus que le patient activerait à

l’aide d’une télécommande au

moment des repas. L’insuline

est alors injectée dans le péri-

toine et absorbée rapidement

par ce système porte, agissant

de manière beaucoup plus phy-

siologique et donc rapide. Mal-

heureusement, cette technique

suppose un geste chirurgical

non négligeable, y compris au

moment de remplir la pompe

: cela doit se faire en milieu

hospitalier dans des conditions

d’asepsie totale (du type salle

d’opération). Par ailleurs, ces

dispositifs sont toujours en

cours d’étude et font partie de

protocoles de recherche - ils

ne sont donc pas disponibles

en pratique médicale courante.

L’équipe française EVADIAC tra-

vaille sur cette technique depuis

plusieurs années. De nombreux

articles scientifiques ont été

publiés démontrant l’intérêt de

cette technique à deux niveaux :

La perfusion en intrapéritonéal,

un autre mode de diffusion de l’insuline

Figure 2. Pompe implantable délivrant de l’insuline dans le péritoine

121 dpi

Année 57 - 6 / Novembre - Décembre 2014

A

non seulement l’absorption de

l’insuline se fait de manière plus

physiologique mais cela permet

également de réduire nettement

les fluctuations glycémiques

avec une moindre prise de poids

et une nette diminution du risque

hypoglycémique. Les principaux

inconvénients résident dans le

coût extrêmement élevé de cette

technique et son caractère relati-

vement lourd puisqu’elle néces-

site à la fois une mise en place

chirurgicale, mais également

des remplissages de la pompe

en milieu hospitalier. D’autres

équipes ont voulu dès lors déve-

lopper un système moins invasif.

Il s’agit notamment du système

Diaport®. Son principe est tou-

jours l’administration d’insuline

dans le péritoine pour les rai-

sons évoquées ci-dessus, mais

de manière moins invasive. En

effet, le Diaport® est une petite

canule métallique placée par un

geste chirurgical relativement

simple au niveau de la paroi ab-

dominale (Figure 3). Cette pe-

tite canule métallique se place

au travers de la peau au niveau

de l’abdomen. Il s’agit donc

d’une jonction entre le monde

extérieur et la cavité péritonéale.

En intra abdominal, ce Diaport®

est relié à un cathéter qui va

dans le péritoine. L’autre jonc-

tion du Diaport® qui se trouve à

l’air ambiant est alors reliée à

une pompe à insuline classique

externe comme celles que l’on

utilise en pratique courante. Ce

dispositif a l’avantage d’une

part de nécessiter un geste

chirurgical plus simple et donc

moins lourd pour le patient, mais

également d’être relié à une

pompe classique externe que

le patient peut gérer lui-même.

Actuellement, cette technique,

tout comme la pompe implan-

table décrite auparavant, n’est

pas remboursée et pas utilisée

en pratique médicale courante.

Elle fait toujours partie de pro-

jets de recherches même si

de nombreuses publications

ont démontré l’intérêt de cette

technique. Ainsi, le fabricant du

Diaport® vient de lancer un plan

pour développer des centres

d’excellences dans différents

pays d’Europe, permettant à

ceux-ci d’acquérir une exper-

tise de manière à être perfor-

mant le jour où cette technique

pourra devenir courante dans la

pratique médicale. Malgré les

avantages décrits plus hauts, il

convient toutefois de préciser

que ce mode d’administration

de l’insuline dans le péritoine

ne peut être proposé à tous les

patients. Il existe effectivement

des indications scientifiques

plus strictes auxquelles les

chercheurs ne peuvent déroger

et par ailleurs cette technique

présente également de nom-

breuses contre-indications qu’il

serait trop fastidieux de dévelop-

per dans le présent article.

En conclusion

La voie intrapéritonéale d’ad-

ministration d’insuline est un

concept séduisant non seule-

ment parce que l’insuline injec-

tée dans le péritoine agit de

manière beaucoup plus physio-

logique que par voie sous-cu-

tanée mais également parce

qu’elle présente des avantages

en termes de contrôle glycé-

mique : moins de variations,

moins d’hypoglycémies, moins

de prise de poids… Néanmoins,

il convient de préciser que cette

technique d’insulinothérapie re-

lève toujours du domaine de la

recherche médicale et ne peut

être actuellement proposée en

pratique courante. Gageons que

des progrès pourront être réali-

sés, notamment via le dévelop-

pement de centres d’expertise

spécialisés dans plusieurs pays

d’Europe dont la Belgique (CHU

de Liège). Grâce à l’expérience

acquise, ces centres pour-

ront alors publier des articles

scientifiques accompagnés de

preuves suffisantes permettant

de constituer un dossier scienti-

fiquement irréprochable et rigou-

reux qu’il sera ensuite possible

d’introduire auprès des autorités

concernées dans les années à

venir. Nous ne manquerons pas

bien évidemment de vous tenir

au courant des progrès réalisés

dans ce domaine. ■

Les demandes de références bibliographiques

peuvent être adressées au Dr Régis Radermecker

via le secrétariat de l’ABD.

L’insuline intrapéritonéale est

absorbée plus rapidement et permet un

meilleur contrôle glycémique

Figure 3. Diaport® permettant

d’être relié à une pompe

externe « classique »

1

/

3

100%