au point M Lymphangiogenèse et néogenèse lymphoïde :

Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n

o 3 - juillet-août-septembre 2007

156

Mise

au point

Lymphangiogenèse et néogenèse lymphoïde :

deux nouveaux mécanismes impliqués dans la physiopathologie

du rejet chronique en transplantation d’organe

O.Thaunat*●

* Service d’immunologie clinique et de transplantation rénale, hôpital Édouard-

Herriot, Lyon.

L

a récente célébration du cinquantième anniversaire

de la première transplantation rénale a été l’occasion

de rappeler que, si des progrès considérables ont été

accomplis en ce qui concerne la survie des patients et le

pourcentage de greffons fonctionnels au-delà de la première

année, la demi-vie des greffons est restée globalement stable,

traduisant ainsi notre impuissance devant le processus de

rejet chronique (1).

À cette constatation vient s’ajouter le problème de la pénurie

des greffons.

Ce préambule souligne la nécessité d’améliorer notre connais-

sance de la physiopathologie du rejet chronique an de

proposer des solutions thérapeutiques innovantes et efcaces

qui permettront de prolonger la survie des greffons.

Drainage lyMpHatiQue et rejet cHrOniQue

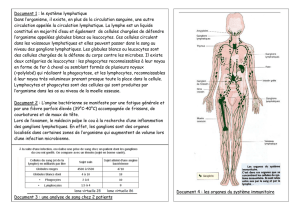

Le réseau lymphatique est une voie majeure de communi-

cation pour le système immunitaire. En assurant le drainage

des tissus, il permet de concentrer dans l’organe lymphoïde

secondaire spécialisé (le ganglion lymphatique) les différents

acteurs de la réponse immune : cellules dendritiques matures

présentant les antigènes, lymphocytes T et lymphocytes B.

Des travaux pionniers ont montré que quelques jours étaient

sufsants pour que le processus de cicatrisation assure le

rétablissement de la continuité entre les réseaux lymphatiques

du greffon et ceux du receveur (2), mais très peu d’équipes

se sont interrogées sur le rôle du réseau lymphatique dans

la physiopathologie du rejet chronique.

A.J. Demetris et al. (3) ont publié en 1997 ce qui est longtemps

resté la seule contribution dans ce domaine. Dans un modèle

expérimental complexe de transplantation cardiaque chez le

rat, ils ont observé que le développement des lésions de rejet

chronique était corrélé à la destruction des lymphatiques du

donneur par la réponse allo-immune. À partir de ces résultats,

ils ont formulé l’hypothèse que le défaut de drainage lympha-

tique intervenait dans la physiopathologie du rejet chronique

en induisant l’accumulation de cytokines responsables de la

prolifération des cellules musculaires lisses et de l’augmen-

tation de synthèse de la matrice extracellulaire.

Récemment, des avancées considérables ont été faites dans

la compréhension des mécanismes conduisant au dévelop-

pement des vaisseaux lymphatiques : il s’agit de la lymphan-

giogenèse (4).

D. Kerjaschki et al. ont examiné l’implication de ce phéno-

mène au cours du rejet chronique. Ils ont, dans un premier

travail (5), analysé la localisation et la densité des vaisseaux

lymphatiques au sein de pièces de néphrectomies (pour cancer)

et montré que les vaisseaux lymphatiques n’étaient détectables

que dans l’adventice des artères de moyen calibre de ces reins

”normaux”. Ils ont ensuite procédé à la même étude sur des

biopsies de greffons. Ils ont alors constaté que certains greffons

(35/350 [10 %]) présentaient une très nette augmentation de la

densité des vaisseaux lymphatiques. Ils ont pu établir une corré-

lation positive entre l’augmentation de la densité des vaisseaux

lymphatiques au sein des greffons d’une part, et, d’autre part,

l’indice de chronicité de l’échelle de Banff ainsi que le risque de

perte de greffon. Dans un second travail récemment publié dans

Nature Medicine, la même équipe s’est cette fois intéressée

aux mécanismes responsables de la lymphangiogenèse dans les

greffons rénaux en rejet chronique (6). Les auteurs ont étudié

les pièces de détransplantations de 6 patients masculins ayant

reçu des greffons de femmes. Grâce à l’hybridation in situ avec

une sonde reconnaissant le chromosome Y, ils ont pu estimer

que 4,5 % environ (2,2 à 7 %) des cellules endothéliales des

lymphatiques néoformés dans le greffon dérivaient de progé-

niteurs lymphatiques provenant du receveur. Ce mécanisme

semble assez spécique de la lymphangiogenèse accompagnant

le rejet chronique, puisqu’il ne participe pas au turnover physio-

logique des cellules endothéliales lymphatiques de la peau ou

du côlon ni à la lymphangiogenèse associée au développement

des tumeurs cancéreuses. Dans ces dernières situations (comme

pour les 95,5 % de cellules endothéliales lymphatiques non

marquées par la sonde anti-Y au cours de la lymphangiogenèse

du rejet chronique !), les cellules endothéliales des lymphati-

ques néoformés proviennent de divisions cellulaires à partir

des cellules déjà présentes (comme en témoigne le marquage

KI67+). Les auteurs font l’hypothèse que les macrophages

jouent un rôle important dans la lymphangiogenèse au cours

du rejet chronique : pour certains d’entres eux (VEGF-R3+)

en étant les précurseurs des cellules endothéliales lympha-

tiques, et pour tous en étant la source principale de facteurs

lymphangiogéniques tels que le VEGF-C.

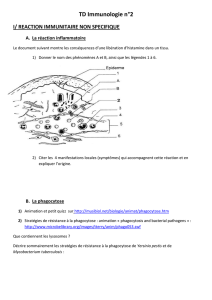

néOgenèse lyMpHOïDe et rejet cHrOniQue

La mise en place d’une réponse immune dépend de la

capacité du système immunitaire à réunir en un seul site

l’antigène, les cellules assurant sa présentation et les effec-

teurs lymphocytaires (clones T et B spéciques de cet anti-

Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n

o 3 - juillet-août-septembre 2007

157

Mise

au point

gène). An d’optimiser les chances de rencontre entre ces

protagonistes, le système immunitaire utilise les organes

lymphoïdes secondaires : rate, ganglions lymphatiques et

tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT). Dans ces

organes hautement spécialisés, les clones lymphocytaires T

et B n’ayant pas encore rencontré leur antigène sont stockés.

Ils attendent au repos que les cellules présentatrices de l’anti-

gène (en particulier les cellules dendritiques) leur présentent

les peptides rencontrés dans les tissus qu’elles viennent de

traverser. En réponse à une aide appropriée fournie par les

clones lymphocytaires T, les clones B spéciques du même

antigène entrent dans le centre germinatif où ils réalisent la

commutation isotypique et les hypermutations somatiques

qui vont permettre la production d’Ig plus afnes et plus

efcaces pour déclencher les mécanismes effecteurs.

Cette mécanique complexe a longtemps été considérée

comme spécique des organes lymphoïdes secondaires. On

sait cependant, depuis les travaux de A.E. Schröder (7) et

de A. Kratz (8), que les inltrats inammatoires qui carac-

térisent les réponses immunitaires chroniques de certaines

maladies auto-immunes ont tendance à s’organiser et nis-

sent par reproduire au sein de l’organe cible des structures

lymphoïdes se comportant comme des centres germinatifs

ectopiques. Ce processus, connu sous le nom de néogenèse

lymphoïde, n’est pas restreint aux réponses auto-immunes, et

notre équipe a récemment montré qu’il participait également

au rejet chronique en transplantation (9). Ainsi, au cours du

rejet chronique, l’organe rejeté est non seulement la cible

mais aussi le site où la réponse allo-immune s’élabore.

néOgenèse lyMpHOïDe et lyMpHangiOgenèse

au cOurs Du rejet cHrOniQue

Le développement d’une réponse immune efcace au sein

du ganglion lymphatique dépend d’une part de l’efcacité du

drainage du tissu dont le ganglion assure la défense – c’est

par le réseau lymphatique afférent qu’arrivent les cellules

dendritiques chargées d’antigènes –, et d’autre part du

réseau lymphatique efférent, qui va permettre aux effec-

teurs lymphocytaires activés de quitter le ganglion pour

rejoindre les compartiments de l’organisme où ils assurent

leurs fonctions.

Les raisons pour lesquelles, au cours du rejet chronique,

le système immunitaire délègue au greffon les fonctions

immunes spécialisées d’un organe lymphoïde secondaire

restent pour l’instant imparfaitement comprises. Une des

explications plausibles pourrait être que la néogenèse

lymphoïde permet au système immunitaire de suppléer au

défaut de drainage lymphatique de l’organe rejeté (3). Le

prix à payer pour le système immunitaire serait une réponse

moins bien contrôlée, puisque se déroulant dans un tissu non

lymphoïde (non professionnel) et dans un environnement de

“danger” immunologique (tissu avoisinant détruit).

Cette vision de la relation entre néogenèse lymphoïde et rejet

chronique doit aussi tenir compte des travaux de D. Kerjaschki

et al. sur la lymphangiogenèse, qui suggèrent que le dévelop-

pement du rejet chronique est associé à une densité augmentée

de vaisseaux lymphatiques dans le tissu rejeté.

Nous formulons à ce stade trois hypothèses de travail :

Le réseau lymphatique qui se développe dans les tissus

rejetés est non fonctionnel. Il est incapable de drainer ef-

cacement le tissu, et sa croissance exubérante pourrait alors

correspondre à un cercle vicieux dont le moteur serait juste-

ment le défaut de drainage.

Le réseau lymphatique néoformé est fonctionnel mais il

est drainé vers les organes lymphoïdes ectopiques (et non

vers le ganglion drainant).

Le réseau lymphatique néoformé est fonctionnel et drainé

vers le ganglion drainant. Dans ce cas, les raisons du développe-

ment de la néogenèse lymphoïde sont encore incomprises.

cOnclusiOn

D’importants progrès ont été faits récemment dans la descrip-

tion de deux nouveaux mécanismes impliqués dans la physio-

pathologie du rejet chronique : la néogenèse lymphoïde et

la lymphangiogenèse.

Les relations qui existent entre ces deux phénomènes font

l’objet de travaux qui devront permettre d’identier quelle

est la meilleure cible pour prévenir leur développement. De

nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant ces mécanismes

nous permettront peut-être de prolonger la survie des greffons

en retardant l’apparition des lésions de rejet chronique. ■

RéféRences bibliogRaphiques

1. Sayegh MH, Carpenter CB. Transplantation 50 years later-progress,

challenges, and promises. N Engl J Med 2004;351:2761-6.

2. Malek P, Vrubel J, Kolc J. Lymphatic aspects of experimental and clinical

renal transplantation. Bull Soc Int Chir 1969;28:110-4.

3. Demetris AJ, Murase N, Ye Q et al. Analysis of chronic rejection and

obliterative arteriopathy. Possible contributions of donor antigen-presenting

cells and lymphatic disruption. Am J Pathol 1997;150:563-78.

4. Jain RK, Padera TP. Development. Lymphatics make the break. Science

2003;299:209-10.

5. Kerjaschki D, Regele HM, Moosberger I et al. Lymphatic neoangiogenesis

in human kidney transplants is associated with immunologically active

lymphocytic inltrates. J Am Soc Nephrol 2004;15:603-12.

6. Kerjaschki D, Huttary N, Raab I et al. Lymphatic endothelial progenitor

cells contribute to de novo lymphangiogenesis in human renal transplants.

Nat Med 2006;12:230-4.

7. Schröder AE, Greiner A, Seyfert C, Berek C. Differentiation of B cells in

the nonlymphoid tissue of the synovial membrane of patients with rheumatoid

arthritis. Proc Natl Acad Sci USA 1996;93:221-5.

8. Kratz A, Campos-Neto A, Hanson MS, Ruddle NH. Chronic inammation

caused by lymphotoxin is lymphoid neogenesis. J Exp Med 1996;183:

1461-72.

9. Thaunat O, Field AC, Dai J et al. Lymphoid neogenesis in chronic

rejection: evidence for a local humoral alloimmune response. Proc Natl

Acad Sci USA 2005;102:14723-8.

✓

✓

✓

1

/

2

100%