Lire l'article complet

14

Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003

es conséquences gynécologiques fonc-

tionnelles de la radiothérapie sont long-

temps restées d’évaluation difficile, notamment

dans leurs formes tardives. Après la publication

des premiers lexiques des complications dans

les années 1980, c’est le glossaire dit franco-ita-

lien, établi par un groupe d’experts et publié en

1993 (1), qui servira de référence à l’évaluation

des effets précoces et tardifs de la radiothérapie

des cancers gynécologiques. Les échelles SOMA-

LENT (Subjective/Objective/Management/Analy-

tic - Late Effects of Normal Tissues) sont venues

compléter, depuis 1995 (2), le glossaire franco-

italien prenant en compte entre autres, la durée

des complications et leur prise en charge et faci-

litant la distinction entre séquelles subjectives

Conséquences gynéco-

logiques de la radiothérapie

pelvienne

■

■

B. Fatton*

L

* Maternité Hôtel-Dieu,

CHU de Clermont-Ferrand.

dossier

15

Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003

et objectives. Si l’on tient compte du taux de sur-

vie relatif à 5 ans tous cancers confondus, qui est

évalué à 52 % lorsqu’il est ajusté à l’espérance

de vie normale (3), on mesure l’importance d’une

estimation aussi précise que possible des

séquelles imputables au traitement : la survie ne

se justifiant pleinement que dans une préserva-

tion aussi forte que possible de la qualité de vie.

R

APPEL HISTOPHYSIOLOGIQUE DU TISSU

NORMAL

(4-6)

Nous allons exposer quelques notions histolo-

giques succinctes, utiles à la compréhension

physiopathologique de certaines complications

radio-induites, notamment au niveau des revê-

tements de surface. L’ovaire a été volontairement

exclu de notre propos et les conséquences de

son irradiation tant sur la fonction de reproduc-

tion que sur la fonction hormonale ne seront pas

abordées dans cet article.

La vulve

Située entre la face interne des cuisses, la vulve

s’étend de la région hypogastrique à 3 cm envi-

ron en avant de l’anus. On lui décrit une dépres-

sion médiane, le vestibule, surmontée de la saillie

du mont de Vénus et limitée latéralement par

deux replis cutanés juxtaposés, les petites lèvres

en dedans et les grandes lèvres en dehors et au

fond desquelles s’ouvrent le vagin et l’urètre (5).

Le mont de Vénus

Glabre chez l’enfant, il se couvre de longs poils

à la puberté. Il est constitué d’un volumineux

amas de tissu cellulograisseux recouvert d’un

revêtement cutané.

Les grandes lèvres

Ce sont deux replis cutanéograisseux allongés

transversalement du mont du pubis à la région

préanale. Elles sont formées d’un axe conjonc-

tivo-adipeux recouvert sur les deux faces d’un

revêtement cutané. L’épithélium (figure 1) est de

type malpighien kératinisé. Le derme, bien vas-

cularisé, riche en glandes sébacées, sudoripares

et apocrines, présente une structure hétérogène

dans laquelle on individualise une couche de

fibres musculaires lisses, le dartos labial et une

couche de tissu cellulograisseux. Enfin, le corps

adipeux, véritable formation autonome fibro-

graisseuse, située dans la graisse sous-cutanée

est un organe semi-érectile solidarisant les

grandes lèvres aux mouvements des cuisses.

Les petites lèvres

Formées de deux feuillets emprisonnant une

lame fibro-élastique riche en vaisseaux et en

filets nerveux, elles sont recouvertes d’un épi-

thélium malpighien épais mais à couches kéra-

tinisées minces. Il n’y a jamais de tissu adipeux

sous-cutané.

Le vestibule

Il est tapissé d’un épithélium pavimenteux stra-

tifié, lubrifié par les sécrétions des glandes ves-

tibulaires (majeures ou glandes de Bartholin et

mineures, en nombre variable) et para-urétrales

(ou glandes de Skène). Il présente, selon les des-

criptions anatomiques, deux régions : le vesti-

bule d’urètre, en avant, et le vestibule du vagin,

en arrière.

Le vagin

Conduit musculomembraneux s’étendant de

l’utérus à la vulve, il présente une paroi solide et

extensible, épaisse de 3 à 4 mm en moyenne et

formée de trois tuniques :

– externe ou fascia vaginal ;

– moyenne ou musculaire ;

– interne ou muqueuse : l’épithélium pavimen-

teux stratifié non kératinisé repose sur un tissu

conjonctif, riche en collagène et parcouru de

nombreux vaisseaux et filets nerveux. Cepen-

dant, cette structure histologique est soumise à

de nombreuses variations tout au long de la vie

génitale de la femme. Ainsi, à la ménopause, les

parois vaginales s’amincissent et s’assèchent

sous l’effet de la carence hormonale, générant

souvent une dyspareunie.

L’utérus

Organe musculaire creux, l’utérus est un organe

médian, situé dans l’excavation pelvienne entre

la vessie en avant et le rectum en arrière. L’isthme

utérin sépare le corps du col de l’utérus. La paroi

utérine, d’une épaisseur grossière de 1 cm, est

composée de trois tuniques :

– externe ou séreuse ;

– musculeuse ou myomètre : au niveau du corps,

le myomètre occupe la presque totalité de

l’épaisseur de l’utérus. Au niveau du col pour

lequel les études restent plus controversées, les

fibres musculaires seraient plus rares à mesure

que l’on approche de la portion intravaginale du

col, compensées alors par un tissu conjonctif

riche en réseaux élastiques et conférant au col

toute sa fermeté ;

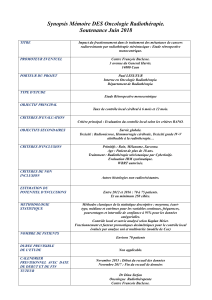

Figure 1. Épithélium vulvaire

normal.

À gauche, l’épithélium est de type

“muqueux” à couche cornée aérée

(région vestibulaire) alors qu’il est

de type “cutané” à droite avec une

couche cornée épaisse et sans

noyaux (5, 7).

Complications de la radiothérapie pelvienne

16

Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003

– muqueuse : la muqueuse du corps ou endomètre

subit, au cours du cycle, des transformations suc-

cessives, aboutissant, en l’absence de féconda-

tion, à la desquamation menstruelle. Au niveau du

col, on observe des variations selon que l’on consi-

dère l’exocol ou l’endocol. L’exocol est tapissé par

une muqueuse dermopapillaire constituée d’un

épithélium pavimenteux stratifié mince et riche en

glycogène. Ainsi, la pathologie rencontrée à ce

niveau sera voisine de celle du vagin. L’endocol est

recouvert d’un épithélium unistratifié, de type

mucipare dans les sillons qui séparent les plis de

l’arbre de vie et formé de simples éléments de revê-

tements parfois ciliés à la surface des plis.

En synthèse de ce rappel histologique, il est

important de considérer la variabilité des radio-

lésions en fonction des tissus concernés : les tis-

sus à renouvellement rapide comme les épithé-

liums de revêtement sont le siège de réactions

aiguës précoces alors que ceux à renouvellement

lent comme les tissus de soutien ou les axes

conjonctivovasculaires peuvent être le siège de

complications tardives (8) par détérioration pro-

gressive de la vascularisation et évolution pro-

gressive vers la sclérose.

E

FFETS ANATOMOPATHOLOGIQUES

DES RADIATIONS IONISANTES

SUR LES TISSUS PELVIENS

Ils sont sous dépendance multiple en fonction :

– du type de tissu concerné ;

– de l’importance du volume irradié, de la dose

reçue et de son fractionnement ;

– de l’existence de facteurs aggravants surajou-

tés, qu’ils soient imputables au terrain (obésité,

diabète, antécédent chirurgical, facteurs eth-

nique ou nutritionnel, facteurs vasculaires, etc.),

au traitement lui-même (technique, association

thérapeutique, etc.).

La vulve

Elle subit les effets des radiations comme tout

revêtement cutané mais sa situation anato-

mique, entourée de plis cutanés et soumise à des

frottements répétés et à une atmosphère

humide, la rend plus vulnérable encore. Les

radiovulvites sont la conséquence soit d’une

radiothérapie massive pour tumeur pelvienne,

soit d’une irradiation directe de la vulve. Dans

cette dernière situation, la radiomucite est d’au-

tant plus fréquente qu’il préexiste un lichen sclé-

reux vulvaire (5).

Les radiodermites aiguës se présentent sous

forme d’érythème diffus et prennent habituelle-

ment la forme de réactions exsudatives. Une

radionécrose aiguë est possible essentiellement

dans les suites d’un surdosage.

L’évolution vers une radiodermite chronique

n’est pas obligatoire. Le plus souvent, ces formes

chroniques surviennent à distance d’une radio-

thérapie mal contrôlée avec un défaut de pro-

tection des zones cutanéomuqueuses de voisi-

nage. La vulve prend un aspect blanchâtre,

atrophique et scléreux avec des télangiectasies

et une absence de poils. Le diagnostic différen-

tiel avec un lichen scléreux est parfois difficile

dans les formes où la sclérose prédomine mais

l’altération ou la disparition des mélanocytes,

l’endartérite obstructive et la destruction des fol-

licules pilaires plaident en faveur de la radio-

mucite (5). Les lésions ulcérées, hyperplasiques

ou nécrotiques feront l’objet d’une surveillance

attentive assortie d’un contrôle biopsique en rai-

son du risque de greffe d’un carcinome épider-

moïde in situ ou invasif, même si les ulcérations

correspondent le plus souvent dans ce contexte

à une radionécrose.

Le vagin

Alors que les viscères pelviens (notamment la

vessie, le rectum et l’intestin grêle) sont parti-

culièrement vulnérables aux radiations ioni-

santes, la muqueuse vaginale offre une relative

tolérance à la radiothérapie externe mais cette

tolérance n’est cependant pas sans limite.

Les conséquences, à la fois macroscopiques et

microscopiques d’une irradiation sur le tissu

vaginal, ont été précisément décrites par Abitbol

et Davenport en 1974 (9), complétant ainsi les

études de Pitkin et Bradbury publiées en 1965

(10). Grigsby et al. (4) ont fait une synthèse com-

plète de ces travaux, s’appuyant à la fois sur des

données cliniques, des analyses cytologiques et

l’étude de pièces biopsiques. Nous en repren-

drons ici les conclusions essentielles :

– disparition de tout ou partie des cellules de

l’épithélium vaginal dans les suites immédiates

de la radiothérapie, et ce surtout dans les zones

proches des sources de radiations ;

– persistance de ce déficit cellulaire durant 3 à

6 mois, période à partir de laquelle on va assis-

ter à une réépithélialisation progressive à partir

des cellules de la couche basale ;

– transformation fibreuse du tissu conjonctif

lâche des couches sous-muqueuse et muscu-

laire ;

dossier

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Chassagne D, Sismondi P, Horiot

JC et al. A glossary for reporting

complications of treatment in gyne-

cological cancers. Radiother Oncol

1993 ; 26 : 195-202.

2. LENT SOMA scales for all anato-

mic sites. Int J Radiat Oncol Biol

Phys 1995 ; 31 : 1049-91.

3. Bruner DW, Lanciano R, Keegan M

et al. Vaginal stenosis and sexual

function following intracavitary

radiation for the treatment of cervi-

cal and endometrial carcinoma. Int J

Radiat Oncol Biol Phys 1993 ; 27 :

825-30.

4. Grigsby PW, Russel A, Bruner D et

al. Late injury of cancer therapy on

the female reproductive tract. Int J

Radiat Oncol Biol Phys 1995 ; 31 :

1281-99.

5. Hewitt J, Pelisse M, Paniel B.

Maladies de la vulve, Name Impri-

meurs (Tours), MEDSI/McGRAW-

HILL, 1988.

6. Mazeron JJ, Gerbaulet A. Effets

tardifs des radiations ionisantes sur

la vulve, le vagin et l’utérus. Can-

cer/Radiother 1997 ; 1 : 781-9.

7. Lessna Leibowitch L, de Belilovsky

C. Pathologie vulvaire, ed Janssen-

Cilag.

8. Gerbaulet A, Haie-Meder C, Larti-

gau E et al. Séquelles pelviennes

après irradiation. In : Pelvis féminin

statique et dynamique, Paris : Mas-

son 1993 : 263-8.

9. Abitbol MM, Davenport JH. The

irradiated vagina. Obstet Gynecol,

1974 ; 44 : 249-56.

10. Pitkin RM, Bradbury JT. The

effect of topical estrogen on irradia-

ted vaginal epithelium. Am J Obstet

Gynecol 1965 ; 92 : 175-82.

17

Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003

– disparition des glandes en charge de la lubrifi-

cation normale du vagin ;

– rétrécissement, voire oblitération, de la lumière

des petits vaisseaux ;

– remplacement progressif des fibres muscu-

laires par de la fibrose.

Les conséquences macroscopiques visibles

varient en fonction de l’âge de la patiente, de son

statut hormonal, de la taille de la tumeur et de

son extension, des conditions d’hygiène corpo-

relle, des doses d’irradiation et enfin de l’éven-

tuelle association à une chimiothérapie. Les

modifications observées peuvent aller de la

simple pâleur vaginale avec amincissement et

atrophie muqueuse à des manifestations inflam-

matoires plus sévères avec ulcération, voire

nécrose tissulaire pouvant conduire à la fistule

(rectovaginale, vésicovaginale ou urétrovagi-

nale). Dans ces situations les plus sévères, des

brides vaginales peuvent se constituer, oblité-

rant partiellement ou totalement le vagin.

L’utérus

C’est un organe particulièrement résistant à l’ac-

tion des radiations ionisantes (4, 6). Néanmoins,

l’étude des pièces d’hystérectomie après curiethé-

rapie révèle des plages d’ulcération ou de nécrose.

En l’absence de chirurgie radicale, ces lésions peu-

vent persister plusieurs mois. En cas de cicatrisa-

tion, elles vont évoluer vers la fibrose (4).

Macroscopiquement, les lésions constatées au

niveau du col sont variables. Chez les femmes

jeunes porteuses d’une lésion peu invasive et

traitée par une radiothérapie à dose limitée, l’as-

pect du col peut apparaître normal. A contrario,

l’atrophie est de règle chez la patiente plus âgée

ou chez celle traitée par radiations à fortes doses.

À l’extrême, on peut constater une disparition

plus ou moins complète du col dans les stades

avancés traités par radiothérapie à haute dose.

C

LASSIFICATIONS DES COMPLICATIONS

DE LA RADIOTHÉRAPIE PELVIENNE

L’évaluation des effets aigus ou chroniques de

la radiothérapie s’est trouvée facilitée par la

généralisation des échelles de mesure qui per-

mettent à la fois la gradation de la sévérité de

l’effet constaté mais aussi la prise en compte de

son retentissement en termes de qualité de vie.

Ces paramètres sont essentiels lorsque l’on veut

comparer plusieurs traitements pour des patho-

logies où le résultat s’évalue en termes de sur-

vie mais ne saurait omettre non plus la qualité

de cette survie.

Le WHO Handbook for reporting Results of Can-

cer Treatment a été largement utilisé mais il

concerne plus particulièrement la morbidité

aiguë car il ne consacre que peu de place aux

effets tardifs (11). La classification de

l’EORTC/RTOG (Late Morbidity Scoring Criteria,

LRMSC) permet un recensement assez complet

de l’ensemble des types de réactions constatées

mais reste peu adaptée à la comparaison entre

les différentes études par absence d’un langage

commun dédié à la morbidité détaillée des effets

tardifs (11, 12).

Le glossaire franco-italien (1), auquel de nom-

breuses études font encore référence, a l’avantage

de proposer, pour les cancers gynécologiques, une

évaluation des complications aiguës et chroniques

de la postradiothérapie, ce dont nous ne dispo-

sions pas pour les autres sites anatomiques avant

la parution des échelles SOMA-LENT. Le glossaire

franco-italien est l’illustration d’un système validé

permettant un langage consensuel et le partage

ou la comparaison de données et de résultats issus

d’équipes différentes.

Cette classification, établie en cinq stades et

concernant l’ensemble des organes et tissus pos-

siblement lésés, se décline toujours sur le même

mode :

– G0 : absence de complications ou symptômes

aigus transitoires ne modifiant pas le déroule-

ment du traitement.

– G1 : complications minimes. Ces complications

sont peu invalidantes mais peuvent créer

quelque gêne fonctionnelle.

– G2 : complications modérées. Symptômes et

signes évidents gênant les activités normales par

intermittence ou continuellement.

– G3 : complications sévères. Tous les symp-

tômes et signes qui mettent en jeu le pronostic

vital par eux-mêmes ou en raison des traitements

nécessaires. Toutes les séquelles permanentes

et sévères.

– G4 : décès dû au traitement, à une complica-

tion du traitement ou au traitement des compli-

cations. En résumé, tout décès dû partiellement

ou totalement aux conséquences du traitement

du cancer.

À titre indicatif, l’encadré 1 rapporte la classifica-

tion concernant la vulve, le vagin et l’utérus. Le

glossaire, malgré un groupe de complications de

grade 3 assez hétérogène et avantageusement

divisé par certains en trois sous-groupes (13),

Complications de la radiothérapie pelvienne

Encadré 1. Glossaire franco-italien,

vulve/vagin/utérus.

G1 : tout symptôme de vulvovaginite

aiguë interrompant le

traitement pendant plus de

10 % de la durée prévue ou

durant plus de 2 semaines

après la fin de traitement.

Rétrécissement et/ou

raccourcissement du vagin de la

moitié ou plus. Dyspareunie

minime. Œdème vulvaire ou

vaginal minime avec ou sans

télangiectasies. Perforation

utérine ou pyomètre ou

hématométrie ne demandant

pas une intervention

chirurgicale. Plaie vaginale

réparable immédiatement.

G2 : rétrécissement et/ou

raccourcissement du vagin de

plus de la moitié. Dyspareunie

modérée. Œdème vulvaire

symptomatique et/ou

télangiectasies et/ou fibrose.

Perforation utérine ou

pyomètre ou hématométrie

demandant une laparotomie

exploratrice ou une

intervention chirurgicale de

drainage. Vaginite infectieuse

répétée.

G3 : sténose vaginale complète.

Dyspareunie sévère. Nécrose

vulvaire et/ou vaginale et/ou

utérine demandant une

intervention chirurgicale.

Péritonite iatrogène ou

perforation utérine demandant

une intervention chirurgicale.

G4 : décès dû aux complications.

18

Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003

s’est révélé fiable et reproductible et garde encore

la préférence de nombreuses équipes (14).

L’échelle SOMA-LENT (2) est un prolongement

de cette classification vers d’autres organes et

introduit une dimension supplémentaire en dis-

tinguant effets subjectifs et objectifs et en appor-

tant des indicateurs de traitement et d’examens

complémentaires. Le système de graduation

inclut quatre grades :

– Grade 1 : symptômes mineurs qui ne nécessi-

tent pas de traitement.

– Grade 2 : symptômes qui ne nécessitent qu’un

traitement conservateur

– Grade 3 : symptômes sévères qui ont un impact

négatif significatif sur les activités quotidiennes et

qui peuvent requérir un traitement plus agressif.

– Grade 4 : dégâts fonctionnels irréversibles

nécessitant des interventions thérapeutiques

majeures.

En ce qui concerne la sphère gynécologique,

l’échelle prend en compte plusieurs critères,

variables selon les organes et qui seront très pré-

cisément gradés. Pour information, les critères

retenus lors d’une conférence de consensus (4)

pour la vulve, le vagin et la fonction sexuelle sont

rapportés dans les encadrés 2, 3 et 4.

En pratique, les échelles SOMA-LENT restent

encore peu employées (17 % de centres utilisent

l’échelle pour l’évaluation des effets tardifs [14]),

pénalisées par un défaut de validation, la mau-

vaise intégration du concept impact qualité de

vie et la difficulté à employer les échelles telles

qu’elles ont été publiées (2).

D

ESCRIPTION CLINIQUE DES COMPLICATIONS

(4, 5, 6)

Sur le plan clinique, les modifications constatées

après la radiothérapie rendent compte des

observations histologiques précédemment

décrites.

Au niveau de la vulve, les réactions aiguës, de

diagnostic facile dans un contexte évocateur,

prennent souvent la forme d’une radiodermite

suintante et douloureuse, dose et volume dépen-

dante. Les réactions sont souvent plus intenses

dans les régions des plis soumises aussi au frot-

tement et à la macération, et ces problèmes sont

exacerbés chez la femme obèse. Ces effets sont

résolutifs 2 à 6 semaines après la radiothérapie,

laissant généralement place à une épilation com-

plète et parfois à une hyperpigmentation.

Un œdème vulvaire ou du mont du pubis peut

survenir 1 à 3 mois après le traitement restant le

plus souvent indolore même si certains cas de

douleur et de gêne sévères ont été rapportés.

Cet œdème chronique peut se compliquer de

lymphangite streptococcique prenant l’aspect

d’un rash maculeux. Le tableau clinique associe

alors fièvre, céphalées, nausées et vomisse-

ments : ce syndrome reste parfois méconnu,

attribué alors à une infection d’une autre origine.

Sécheresse, atrophie, douleur et prurit vulvaires

peuvent survenir 6 à 12 mois après la fin des

séances de rayons. Des télangiectasies peuvent

apparaître tardivement (figure 2). Une fibrose

des tissus sous-cutanés peut se constituer, res-

ponsable d’une dyspareunie invalidante si elle

touche la région clitoridienne ou l’introït vaginal

(figure 3). Enfin, des ulcérations apparaissent

parfois 1 à 2 ans après la radiothérapie devant

faire éliminer alors une éventuelle récidive.

Au niveau vaginal, les effets aigus de l’irradia-

tion consistent essentiellement en l’apparition

d’un érythème, puis de fausses membranes plus

ou moins étendues et confluentes. Un exsudat

fibrinopurulent peut apparaître au contact des

sources de curiethérapie. La muqueuse prend

parfois un aspect congestif et hémorragique.

Tous ces effets sont habituellement résolutifs 2 à

3 mois après la fin de la radiothérapie. Des réac-

tions plus sévères surviennent parfois avec ulcé-

rations douloureuses et nécroses demandant

jusqu’à 8 mois pour cicatriser.

Les conséquences chroniques (après un délai de

plus de 12 mois) associent amincissement et

atrophie de l’épithélium vaginal et formation de

télangiectasies. Les patientes se plaignent d’un

vagin rétréci, raccourci avec fibrose paravaginale

et perte d’élasticité. Ces transformations anato-

miques assorties d’une diminution de la “capa-

cité d’accueil”, et d’un défaut de lubrification

expliquent la fréquence des dyspareunies. À un

degré de gravité supérieure peuvent se former

des brides et de synéchies vaginales, qui, négli-

gées, peuvent aboutir à une coalescence com-

plète des parois vaginales. La survenue secon-

daire de plages ulcérées ou nécrosées doit faire

envisager la possibilité d’une récidive tumorale.

Des cas de radionécrose du fond vaginal ont été

rapportés dans les suites d’une curiethérapie.

Les ulcérations superficielles du col sont inévi-

tables après radiothérapie pour néoplasie cervi-

cale. Un écoulement vaginal peut persister pen-

dant plusieurs mois mais la survenue de

dossier

Figure 3. Atrophie scléreuse de la

vulve et de l’introït vaginal (d’après

Hewitt et al. [5]).

Figure 2. Lésions de radiovulvite

chronique.

Placard télangiectasique, scléreux

et atrophique sur les grandes lèvres

et la région clitoridienne (d’après

Lessna Leibowitch et al. [7]).

Aspect bigarré alternant sclérose

et télangiectasies (d’après Hewitt

et al. [5]).

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%