Lire l'article complet

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011

312

Échos des congrès

© katia gizzi

47e EASD

Lisbonne, 12-16 septembre 2011

B. Duvillié* , A. Vambergue**

À l’occasion du congrès de l’Association européenne pour l’étude du diabète

(EASD, European Association for the Study of Diabetes), la connaissance des

facteurs régulateurs de la sécrétion d’insuline a fait l’objet d’importantes avan-

cées. En effet, on admet que les défauts de sécrétion d’insuline en réponse au

glucose interviennent avant l’apparition du diabète de type 2 (DT2). Il est donc

important de déterminer par quels mécanismes ces défauts de fonction de la

cellule β apparaissent. B. Duvillié exposera les nouveaux concepts relatifs à ce

sujet. Ensuite, A. Vambergue offrira une vue synthétique des présentations sur

les complications cardiovasculaires au cours du DT2, sur la chirurgie bariatrique

et, surtout, sur les possibilités d’évolution du diabète vers le cancer. Ce dernier

point constitue un sujet d’interrogation croissante.

Les abstracts cités sont consultables sur : http://www.easd.org/easdwebfiles/

annualmeeting/47thmeeting/2011/index.html

La sécrétion d’insuline au cœur du débat

Sécrétion d’insuline : les nouveaux facteurs

impliqués dans sa régulation

L’exocytose précède la sécrétion d’insuline en diri-

geant les granules de sécrétion vers la membrane

plasmique. Ensuite, les granules qui contiennent de

l’insuline fusionnent avec la membrane plasmique. Les

protéines importantes responsables de ces mécanismes

sont SNAP-25, STX1A, VAMP2 et STXBP. Anderson et

al. (OP06, abstr. 32 ; Malmö, Suède) ont étudié l’hypo-

thèse selon laquelle les gènes qui contrôlent l’exocytose

seraient altérés chez les patients diabétiques. Les profils

d’expression de 23 gènes impliqués dans l’exocytose

ont été analysés avec des puces à ADN, sur des prépa-

rations provenant d’îlots de 55 donneurs sains et de

9 diabétiques de type 2. Anderson et al. ont montré

que 5 gènes importants pour l’exocytose étaient signi-

ficativement diminués chez les patients diabétiques

comparés aux témoins. L’expression de ces gènes, dont

STX1A, est corrélée négativement au pourcentage

d’hémoglobine glyquée et corrélée positivement à la

sécrétion d’insuline en réponse au glucose. Cette étude

met donc en évidence l’importance de l’expression des

gènes de l’exocytose dans la fonction des cellules β. La

diminution de leur expression pourrait probablement

être impliquée dans le DT2.

Cantley et al. (abstr. 34 ; Sydney, Australie) ont recherché

le rôle du facteur CBP/p300-interacting transactivator 2

(CITED2) dans les cellules β. En effet, CITED2 est forte-

ment exprimé dans les cellules β et il agit comme cofac-

teur de molécules partenaires qui ont un rôle connu

dans la fonction des cellules β. La mutation spécifique

de CITED2 dans les cellules β n’entraîne pas de phé-

notype apparent chez les souris qui présentent une

masse corporelle et un aspect normaux. Néanmoins,

lorsque ces souris sont soumises à des tests de tolérance

au glucose, on observe une réduction de la sécrétion

d’insuline par rapport aux souris témoins. La masse

de cellules β des souris mutantes est normale mais

l’architecture des îlots est altérée.

De plus, l’expression de CITED2 était diminuée de 38 %

dans les îlots de souris diabétiques Db/Db par rapport

à des souris témoins sauvages. L’ensemble de ces résul-

tats démontre clairement que le facteur CITED2 est

impliqué dans la fonction des cellules β. L’hypothèse

d’un rôle de CITED2 au cours du diabète est soutenue

par l’analyse des souris Db/Db. Néanmoins, l’analyse

de son mécanisme d’action nécessitera des recherches

complémentaires.

* Inserm U845, faculté de

médecine Necker, Paris.

** Clinique Marc-

Linquette, endocrinologie,

diabétologie et

métabolisme, hôpital

Claude-Huriez, Lille.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011

313

47e EASD

Le facteur de transcription et de traduction TFB1M

contrôle l’expression de gènes mitochondriaux.

Sharoyko et al. (OP06, abstr. 31 ; Malmö, Suède) ont

montré, grâce à une analyse génomique, que certains

variants du gène TFB1M sont associés à un accroisse-

ment du risque, pour les patients, de développer un

DT2, du fait d’anomalies de la sécrétion d’insuline et

d’une glycémie élevée lors de tests de tolérance au

glucose. Afin d’élucider le rôle de TFB1M, Sharoyko et

al. ont analysé des souris qui portent une mutation

de TFB1M dans les cellules β du pancréas. À 2 mois

et demi, ces souris affichent un retard d’élimination

du glucose lors de tests de tolérance au glucose et

une absence d’induction de la sécrétion d’insuline. À

4 mois, ces souris deviennent diabétiques et la sécrétion

d’insuline en réponse au glucose est altérée. Il devient

évident que la protéine TFB1M joue un rôle majeur

dans la fonction des cellules β et le développement

du diabète. Elle constitue dès lors une nouvelle cible

thérapeutique potentielle.

La croissance des cellules β est un phénomène adaptatif

qui permet une homéostasie glucidique correcte lors de

la grossesse. Wu et al. (OP08, abstr. 43 ; Nanjing, Chine)

ont montré précédemment que la survivine contrôle

la prolifération des cellules β pendant la période péri-

natale. L’étude présentée à l’EASD avait pour objectif

de mieux comprendre le rôle de la survivine pendant

la gestation. Pour cela, ses auteurs ont généré des

souris avec une mutation de la survivine spécifique-

ment dans les cellules β. Wu et al. ont examiné dans

un premier temps l’expression de la survivine dans des

souris témoins sauvages : la survivine était exprimée

entre E10.5 et E18.5, atteignant un pic d’expression à

E14.5. Cette expression est corrélée à une hausse de

prolifération des cellules β à E14.5. Les souris mutantes

pour la survivine ont des défauts de sécrétion d’insuline

en réponse au glucose pendant la gestation, avec une

diminution de la masse de cellules β par rapport aux

souris témoins sauvages. Cette réduction de la masse

de cellules β est causée par une baisse de réplication.

Ces données montrent un nouveau rôle de la survivine,

gène qui s’avère essentiel pour l’adaptation de la masse

de cellules β pendant la grossesse.

Régénération des cellules β :

un concept revisité lors de la vie néonatale

Pendant de nombreuses années, une question fonda-

mentale a été de savoir si la néogenèse des cellules β

– c’est-à-dire la différenciation de cellules β à partir

d’autres types cellulaires – existait chez l’adulte. Les

études génétiques par traçage de cellules de Dor et

Bhushan ont exclu cette possibilité dans le pancréas

adulte en 2004. Au congrès de l’EASD, Minami et al.

(OP08, abstr. 48 ; Kobe, Japon) ont relancé le débat et

posé la question de l’existence d’une néogenèse des

cellules β pendant la période néonatale. Pour cela, ils

ont généré des souris dans lesquelles on peut marquer

et suivre les cellules β avec l’expression d’un gène rap-

porteur YFP (Yellow Fluorescent Protein). Les cellules β

ont été ainsi marquées à la naissance. Lors du sevrage

des souriceaux (vers 3 semaines postnatales), un grand

nombre de cellules qui avaient été marquées par YFP

ont été remplacées par des cellules non fluorescentes.

Cela indique que ces nouvelles cellules β se sont for-

mées à partir de cellules “non β”, car, si elles prove-

naient de la réplication de cellules β préexistantes,

on s’attendrait à ce qu’elles expriment le facteur YFP.

Or, ces données montrent que la néogenèse des cel-

lules β est possible pendant la période postnatale. Cet

événement devrait permettre d’envisager à l’avenir

des possibilités thérapeutiques importantes pour le

traitement du diabète néonatal.

Insuline et cerveau :

un nouveau rôle dans la satiété

Une autre question majeure soulevée au congrès de

l’EASD était consacrée au rôle de l’expression de l’in-

suline dans le cerveau. Les auteurs ont notamment

recherché les effets de l’insuline du cerveau sur la prise

de poids et sur la régulation de la glycémie. L’équipe

de Johnson (abstract 711 ; Vancouver, Canada) a étudié

le profil d’expression des 2 gènes de l’insuline chez la

souris dans différentes parties du cerveau. Rappelons

que la souris exprime 2 gènes non alléliques codant

pour 2 protéines très voisines, qui diffèrent par 2 acides

aminés dans leur chaîne B et par 3 dans le peptide C.

Chez l’homme, il n’existe qu’un seul gène de l’insuline.

Dans quelques cellules de l’hypothalamus, Johnson et

al. ont détecté des transcrits de l’insuline 2 mais pas

de l’insuline 1. Les transcrits Ins1 et Ins2, en revanche,

sont exprimés dans le pancréas, ainsi que le décrivaient

Duvillié et al. en 1997 (1). Cette étude montre que des

souris Ins1-/-Ins2+/- ont une prise de poids corporelle

et une prise alimentaire plus importantes que celles de

souris Ins1-/-Ins2+/+ lorsque ces animaux sont exposés

à un régime riche en graisse. Ces résultats conduisent à

l’hypothèse d’un rôle de l’expression du gène Ins2 dans

le cerveau sur la satiété. De façon intéressante, il avait

été expliqué précédemment que des souris ayant une

mutation spécifique du gène du récepteur de l’insuline

dans le cerveau développent également une obésité

lors d’un régime riche en graisse. L’ensemble de ces

données soutient l’idée d’un effet de l’expression de

l’insuline dans le cerveau sur la prise alimentaire.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011

314

Échos des congrès

Les complications cardiovasculaires

dans le diabète de type 2

Une session a été consacrée aux “Complications car-

diovasculaires du DT2 : un sujet toujours d’actualité”

(OP26 ; Stehower, Maastricht, Pays-Bas ; Witte, Gentofte,

Danemark). Des questions non résolues concernant la

relation entre le niveau d’HbA1c et le risque de com-

plications cardiovasculaires graves – sous-entendant

le risque de mortalité cardiovasculaire – persistent à ce

jour. Les analyses et méta-analyses qui se sont succédé

après les résultats de l’étude ACCORD (Action to Control

Cardiovascular Risk in Diabetes) ont fait état de la possi-

bilité d’une association de courbe en U. Des données

rétrospectives issues d’une cohorte de 40 204 Suédois

âgés de plus de 35 ans, atteints de DT2 et suivis en

médecine générale, ont été présentées au cours de ce

congrès (OP26, abstr. 153 ; Östgren, Linköping, Suède).

Ces données ont été comparées à celles du Registre

national des causes de décès et à celles du Registre

national d’hospitalisation. Le risque d’un premier

événement cardiovasculaire grave a été défini par un

critère composite (infarctus myocardique non mortel,

insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral non

mortel, décès d’origine cardiovasculaire). Pendant la

période de suivi – entre 1999 et 2010 –, 10 018 patients

de la cohorte suédoise (soit 24,9 %) ont présenté un

événement cardiovasculaire grave. La relation entre

le taux d’HbA1c et le risque de ce premier événement

cardiovasculaire grave est de type courbe en J. Le risque

le plus faible est observé pour un taux d’HbA1c de

6,3 % : or, cette relation persiste après ajustement sur

les facteurs confondants que sont l’ancienneté du dia-

bète, la durée du traitement, le niveau socio-éducatif

des patients. Les auteurs en concluent que les futures

recommandations devraient inclure un seuil minimal

à viser de taux d’HbA1c de l’ordre de 6,0 à 6,5 % selon

leurs données.

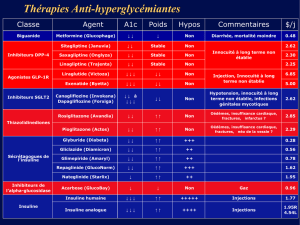

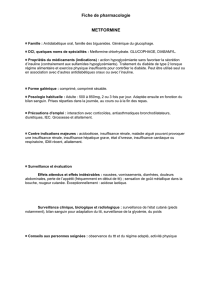

D’autres données issues de nombreux registres

– notamment ceux des pays nordiques et des Pays-

Bas – ont confirmé une notion déjà connue, à savoir la

réduction du risque cardiovasculaire chez les patients

traités par metformine. Néanmoins, il faut souligner

qu’il s’agit de données observationnelles obtenues

auprès de groupes de patients traités par metformine

versus insuline, non comparables. L’indication de l’in-

sulinothérapie est souvent proposée en présence de

complications plus sévères. Ces résultats ne permettent

en aucun cas d’imputer à l’insuline une augmentation

du risque cardiovasculaire.

Une autre étude observationnelle venant des États-Unis

(OP26, abstr. 156 ; Fu, Cleveland, États-Unis) a comparé

le risque cardiovasculaire dans 2 groupes de patients

traités en monothérapie au moins pendant 90 jours

soit par metformine seule, soit par sulfamides seuls,

et suivis pendant 3 ans. L’avantage de cette étude est

que les patients étaient appariés sur les facteurs de

risque (indice de masse corporelle [IMC], ancienneté

du diabète, niveau d’HbA1c, niveau tensionnel et lipi-

dique). Les résultats restent favorables à la metformine

par rapport aux sulfamides. Néanmoins, il n’y a pas eu

d’information sur les combinaisons de traitements ou

les modifications de traitement au cours du suivi.

Insuline et cancer, metformine et cancer

Ce sujet continue de faire l’objet de toute l’attention de

la communauté diabétologique au cours des différents

congrès nationaux et internationaux.

Quelques notions épidémiologiques déjà connues ont

été rappelées : le risque de cancer chez les patients dia-

bétiques est plus élevé que chez les non-diabétiques,

et ce risque est globalement multiplié par 2. Les méca-

nismes précis de cette association ne sont cependant

pas encore bien compris. Il semble néanmoins que le

mécanisme le plus important soit celui de l’insulino-

résistance associé à celui de l’hyperinsulinisme. Nous

savons que l’insuline est un facteur mitogène et qu’il

n’est pas exclu que l’hyperinsulinisme puisse stimuler

la prolifération de cellules cancéreuses. Toutefois, nous

avons besoin de données complémentaires pour mieux

comprendre ces mécanismes. À l’inverse, le rôle poten-

tiellement bénéfique de la metformine sur la proliféra-

tion tumorale a été rapporté. Les patients diabétiques

sous metformine auraient un risque moins élevé de

cancer. D’après certaines observations in vitro, elle per-

mettrait de freiner la prolifération cellulaire. Nous ne

savons pas si ces données seront confirmées in vivo. La

metformine ne peut certes pas être considérée comme

un antimitotique, mais elle pourrait trouver sa place dans

le traitement adjuvant à la chimiothérapie de certains

cancers comme le cancer du sein. Ces données justifient

bien sûr d’être validées par des données complémen-

taires, expérimentales ou précliniques.

L’ère du bypass est-elle déjà dépassée

dansle traitement chirurgical du diabète

de type 2 ?

Une session a été consacrée aux données issues de la

chirurgie bariatrique dans la prise en charge du DT2

(OP31 ; Mingrone, Rome, Italie ; Nuutila, Turku, Finlande).

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011

315

47e EASD

Elles confirment le bénéfice de la chirurgie sur le plan

métabolique et la possibilité d’une nouvelle technique

– cette fois-ci non invasive. Il existe maintenant dans

la littérature de nombreuses données confirmant

l’effet bénéfique, au moins sur le plan métabolique,

chez nos patients atteints de DT2. Il a été démontré

(OP181 ; Barsotti, Pise, Italie) que cet effet bénéfique

de la chirurgie bypass concerne également les sujets

obèses non diabétiques par le biais d’une améliora-

tion de l’insulinosensibilité. La chirurgie bariatrique

serait, d’après une autre étude suisse (OP31, abstr. 182 ;

Svehlikova, Graz, Autriche ; Suisse), suivie d’effets très

précoces et très rapides en termes d’amélioration de

l’insulinosensibilité – quelle que soit l’ancienneté du

diabète. L’insulinorésistance associée aux différents

tissus est également présente au niveau de l’intestin lors

de l’exploration par PET scan effectuée avant chirurgie

et 6 mois plus tard. L’insulinorésistance est nettement

améliorée 6 mois après la chirurgie (OP31, abstr. 185 ;

Mäkinen, Turku, Finlande).

Le contenu le plus spectaculaire de cette session est

venu de la présentation d’une nouvelle technique non

invasive, “l’entérobarrière”, qui pourrait remplacer le

bypass : il s’agit d’une prothèse – ou manchon synthé-

tique – qui fait une barrière au niveau du duodénum

et d’une partie du jéjunum. Elle est posée pour une

durée de 3 mois. Cette technique se fait par fibroscopie.

Les résultats sont comparables à ceux du bypass – une

semaine après la pose, en termes d’amélioration de

l’insulinosensibilité, et après plusieurs mois, en termes

de perte pondérale et d’amélioration de l’HbA1c. Si les

études cliniques à plus long terme confirment ces résul-

tats préliminaires, ce sera une révolution, dans la mesure

où il s’agit d’une technique non invasive entraînant un

risque de morbidité moindre que celui du bypass (OP31,

abstr. 186 ; de Jonge, Maastricht, Pays-Bas).

■

International Diabetes Federation

Dubaï – 4-8 décembre 2011

IDF 2011

Recevez chaque jour les temps forts

du congrès sous forme de billets d’humeur,

interviews vidéos, diapositives à télécharger

et brèves sur votre messagerie électronique.

Coordonnateur : Olivier DUPUY (HIA Bégin)

Journal en ligne

en direct

www.edimark.fr/ejournaux/IDF/2011/

SITE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

* “Attention : les comptes-rendus de congrès ont pour objectif de fournir des informations

sur l’état actuel de la recherche ; ainsi, les données présentées seront susceptibles de ne pas

être validées par les autorités françaises et ne doivent donc pas être mises en pratique.”

“Ces informations sont sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur

de la publication qui sont garants de l’objectivité de cette publication.”

versions web + iphone

Pour le consulter,

connectez-vous sur :

www.edimark.fr

Ou adressez une demande

d’inscription à :

Avec le soutien institutionnel de

1.

Duvillié B, Cordonnier N, Deltour L et al. Phenotypic alterations in insu-

lin-deficient mutant mice. Proc Natl Acad Sci USA 1997;94(10):5137-40.

Référence

1

/

4

100%