Sciences économiques et sociales LA GENESE DU G20

Sciences économiques

et sociales

LE G20 ET LA GOUVERNANCE DES MARCHÉS I

LA GENESE DU G20

La nécessité de la concertation des grandes puissances sur les questions économiques

remonte au milieu des années 1970, au moment où fut réuni le premier G6 à Rambouillet en

1975. Devenu G8 à la fin des années 1990 afin d’intégrer la Russie postsoviétique, ce

directoire des Chefs d’Etat est officiellement élargi à 20 membres en 2009 pour tenir compte

du poids économique nouveau des pays émergents et pour tenter d'apporter une réponse à

la crise financière mondiale. L'institutionnalisation du G20 marque ainsi une étape dans

l'édification d'une gouvernance mondiale.

DOCUMENT 1 : NAISSANCE DU G6, NAISSANCE DU G20 : LE POIDS DE L’EVOLUTION

DE L’ECONOMIE MONDIALE DEPUIS LES ANNEES 1970.

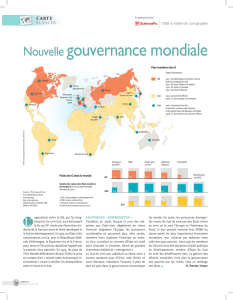

DOCUMENT 2 : LES PAYS DU G8 ET G20 (PIB en dollars et population)

DOCUMENT 3 : DES SOMMETS DU G8 A CEUX DU G20

DOCUMENT 4 : LE G7 ET LA STABILISATION DE L’ECONOMIE MONDIALE

DOCUMENT 5 : NAISSANCE DU G20 ET BILAN DES G20.

DOCUMENT 6 : LES PRIORITES DU G20 EN 2011

DOCUMENT 7 : AGIR AUJOURD’HUI LOCALEMENT OU REGIONALEMENT POUR

OBTENIR DEMAIN UNE GOUVERNANCE MONDIALE ?

*******************

DOCUMENT 1 : NAISSANCE DU G6, NAISSANCE DU G20 : LE POIDS DE L’EVOLUTION

DE L’ECONOMIE MONDIALE DEPUIS LES ANNEES 1970.

De 1945 aux années 1960, les économies européennes et japonaise se reconstruisent et

découvrent l'abondance. Autour des Etats-Unis s'est édifié un système occidental à la

discipline précise, les accords de Bretton Woods de juillet 1944. Les échanges commerciaux

se multiplient et se libéralisent. Mais, avec les années 1970, quatre chocs se cumulent,

balayant à la fois des règles établies et poussant à la recherche de modes de gestion plus

compréhensifs, plus flexibles. […] En janvier 1976, les accords de Kingston (Jamaique)

officialisent l'abandon des parités fixes pour un système de taux de change flottants. […] Les

chocs pétroliers marquent l'entrée dans le jeu économique mondial d'un nouveau groupe

d'États les pays exportateurs d'hydrocarbures. […] Enrichissement des sociétés occidentales

par les Trente Glorieuses, internationalisation des entreprises, création incessante de

techniques financières de plus en plus sophistiquées, interconnexion des marches, tous ces

facteurs créent un marché mondial des capitaux. Au-delà se dessinent déjà d'autres

marchés mondialisés, comme celui de la main-d'œuvre. […] Enfin, dans les années 1970,

électronique, informatique et télécommunications se diffusent, imposant ou rendant

possibles de nouveaux modes de gestion. L’information devient surabondante, elle

appartient à tous. La maîtriser devient un enjeu politique majeur. […] La création du G6 [le

G7 sans le Canada (1977) et le G8 sans la Russie (1991)] est indissociable de cet

environnement.

Dans les années 1970 et 1980, la vague de fond de la mondialisation se gonfle, elle ne

déferle pas encore. Au lendemain de la mort du Grand Timonier (9 septembre 1976), la

Chine de Deng Xiaoping opte pour les Quatre Modernisations et son économie décolle. […]

Les autres colosses du Sud, notamment l'Inde dans les années 1990, admettent que la

seule modernisation efficace et crédible réside dans la plongée dans la compétition

mondiale. En 1989-1991, la banquise soviétique s'effondre, les démocraties populaires

d'Europe centrale et orientale s'écroulent, l'URSS est liquidée. En un quart de siècle (1975-

2000), de nombreux pays dans le monde, de l'Asie dans son ensemble à l'Amérique du Sud,

basculent dans la mondialisation. Les marchés nationaux s'ouvrent, les investissements

étrangers sont avidement courtisés et se multiplient, la libre circulation des capitaux et le

respect de la propriété privée sont acquis, des pans entiers de secteurs publics sont

privatisés. […] Cet élargissement brutal et spectaculaire du paysage économique

international, devenant mondial, appelle inévitablement une restructuration radicale de la

gouvernance internationale, et plus précisément l'invention d'un G… 20.

Source : Ph. Moreau Defarges : « du G7 au G20 : vers une multipolarité élargie », Questions

internationales n°43, mai-juin 2010. Sommaire du numéro consultable à

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/questions-

internationales/43/sommaire43.shtml

DOCUMENT 2 : LES PAYS DU G8 ET G20 (PIB en dollars et population)

Source : http://www.france.fr/connaitre/monde/diplomatie/dossier-thematique/g8-et-g20-la-

france-au-coeur-des-decisions-pour-un-monde-equilibre

DOCUMENT 3 : DES SOMMETS DU G8 A CEUX DU G20

Note : En plus des Sommets réunissant une fois par an les chefs d’État et de gouvernement, le G7 comprend un ensemble d’interactions entre

représentants des États membres qui implique des représentants personnels (les « sherpas ») des ministres, notamment les ministres des finances

parfois accompagnés des gouverneurs des Banques centrales et qui forment ensemble le « G7 Finances ». Depuis 1999, ce groupe s’est constitué en

« G20 Finances » ouvrant la voie au G20.

Source : travail personnel de l’auteur Mickael SYLVAIN.

DOCUMENT 4 : LE G7 ET LA STABILISATION DE L’ECONOMIE MONDIALE

Le G7 est une coalition informelle d’États, un forum de discussions qui cherche à développer

des visions communes et à construire des consensus sur lévolution de léconomie

mondiale et les orientations à donner à sa gouvernance. Les communiqués et autres

déclarations issus des sommets sont des déclarations de principe, sans aucun engagement

contraignant. Le G7 ne se fixe presque jamais d’objectifs chiffrés.

[Pourtant] Le G7 a joué à plusieurs occasions un rôle important, parfois en intervenant de

manière volontariste dans la gouvernance internationale […] Il a ainsi décidé d’une relance

coordonnée lors du Sommet de Bonn en 1978 pour faire face à la dépression qui s’installait.

La relance budgétaire coordonnée par les économies du G3 (États-Unis, Japon, RFA)

suivant la « théorie de la locomotive » n’a certes pas résisté au second choc pétrolier et à

l’inflation grandissante, mais elle avait bel et bien été amorcée.

Le G7 a ensuite cherché à coordonner les interventions de ses membres pour stabiliser les

changes. L’accord du Plaza (1985) et l’accord du Louvre (1987) ont esquissé le modèle des

« zones cibles » par lequel les autorités monétaires des pays du G3 et les autres s’accordent

sur une bande de fluctuation à lintérieur de laquelle les taux de change peuvent varier. Les

Banques centrales interviennent lorsque les taux de change dépassent les bornes établies

(et tenues secrètes). Ce genre d’expérience a été abandonné au cours des années 1990.

Les États-Unis ont renoué avec la politique de la « douce insouciance » (benign neglect) et

le G7 s’est retranché sur un « consensus de l’inaction » ou « pacte de non-agression ».

L’absence de coordination des politiques économiques ne signifie pas nécessairement que

la discorde règne ou que le G7 serait inefficace. La passivité en la matière peut provenir

d’une relative compatibilité entre les économies ou d’un consensus sur la situation

économique actuelle. À l’heure du consensus néolibéral, le principe premier est que chaque

pays mène, de son côté, une politique macroéconomique saine. Ces résultats en matière de

coordination des politiques économiques n’épuisent pourtant pas le bilan de l’action du G7.

Ils attestent plutôt de son évolution vers d’autres formes d’action sur l’économie. Le G7 a

ainsi initié la création de forums et d’Organisations internationales destinés à améliorer

certains aspects de la gouvernance mondiale. Le sommet de Paris en 1989 a décidé de la

création du Groupe d’action financière (GAFI), dont l’objectif est de lutter contre le

blanchiment des capitaux (et désormais contre le financement du terrorisme). En 1999 le

Forum pour la stabilité financière (FSF) et le Groupe des Vingt (G20) ont été initiés par le

G7/8.

Bien que son efficacité reste sujette à interrogation, le G7 a eu de toute évidence la volonté

et parfois la capacité d’exercer un leadership collectif. »

Note : les participants et les analystes académiques du G7 ne sont pas les seuls à

considérer que le G7 est susceptible de jouer un rôle important. La mobilisation considérable

des altermondialistes, à chaque sommet depuis celui de Gênes en 2001, suggère que les

opposants au G7 considèrent aussi qu’il a un pouvoir important dans la gouvernance de

léconomie mondiale.

Source : Nicolas Simiand, « Le G7 en tant que club hégémonique », in La question politique

en économie internationale, La Découverte, 2006.

DOCUMENT 5 : NAISSANCE DU G20 ET BILAN DES G20.

Le G20 a été créé en 1999, en réponse aux crises financières qui ont touché les pays

émergents pendant les années 1990, notamment la crise asiatique. Les ministres des

finances et les gouverneurs des banques centrales des pays industrialisés et émergents se

sont réunis une fois par an dans ce format. En 2008, face à la crise financière mondiale, le

G20 a été promu en forum de pilotage de l’économie mondiale, désormais au niveau des

chefs d’Etat et de gouvernement. La montée en puissance du G20 va de pair avec une perte

d’importance du G8. Représentant 85% de l’économie mondiale et 66% de la population

mondiale, le G20 reflète mieux les réalités du 21ème siècle.

Bilan de cinq sommets du G20 :

– Coordination des mesures pour limiter les effets de la crise au niveau national (mesures de

soutien aux activités de crédit des banques, injections de liquidités par les banques

centrales, plans de relance, etc.) : l’idée est d’optimiser la réponse politique et d’éviter des

problèmes d’action collective (passagers clandestins). Pourtant, la coopération ne s’est pas

faite sans frictions ou réflexes protectionnistes. Deux exemples sont les querelles sur la

clause « Buy America » du plan de relance américain et les querelles monétaires,

notamment la sous-évaluation du taux de change de la monnaie chinoise.

– Détermination de l’agenda de réforme pour la régulation et la surveillance financières.

– Renforcement des capacités d’aide des institutions financières internationales. Le sommet

de Washington, par exemple, a augmenté les ressources du FMI et des banques de

développement de 850 milliards €.

– Réformes des institutions internationales (FMI, Banque mondiale, CSF*,…) pour accroître

leur efficacité ainsi que leur légitimité, notamment en tenant compte du poids croissant des

pays émergents.

Source : Sebastian Paulo, L’Europe et la crise mondiale expliquée en 10 fiches, Fondation

Robert Schuman, avril 2011.

Note : CSF = Conseil de Stabilité Financière ou FSB, Financial Stability Board en anglais.

DOCUMENT 6 : LES PRIORITES DU G20 EN 2011

Coordonner les politiques économiques et réduire les déséquilibres

macroéconomiques mondiaux

Représentant 85% de l’économie mondiale, le G20 est une enceinte cruciale pour assurer la

coordination des politiques économiques, à court et plus long terme. Au-delà du pilotage

conjoncturel, le G20 a créé un cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée, qui

vise à réorienter les stratégies nationales dans un sens plus favorable à l’économie

mondiale. La France poursuivra cet exercice en 2011 en assurant notamment un suivi des

engagements pris lors du sommet de Séoul dans lesquels chaque pays du G20 a accepté de

mettre en œuvre des mesures adaptées à ses circonstances nationales pour réduire les

déséquilibres macroéconomiques et conforter la croissance mondiale.

Renforcer la régulation financière

Il sera impératif pour la France de veiller à la mise en œuvre effective des règles décidées

par le G20 pour renforcer durablement le contrôle du secteur financier. La présidence

française s’emploiera également à renforcer l’action du G20 dans les domaines où les règles

restent insuffisantes, par exemple en matière de régulation du « secteur bancaire fantôme »

(activité bancaire parallèle non régulée à ce jour) et d’intégrité et de transparence des

marchés financiers.

Réformer le Système Monétaire International (SMI)

La période récente a été marquée par une forte volatilité des monnaies, l’accumulation des

déséquilibres, et la recherche d’un niveau toujours plus élevé de réserves de change par les

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%