La relocalisation de la production à travers le sujet de l'énergie

Vous êtes ici :

Accueil> Modes d'action

> La relocalisation de la production à travers le sujet de l'énergie

La relocalisation de la production à travers le sujet de

l'énergie

INTERVIEW DE YANNICK REGNIER

Le premier enjeu de la transition énergétique pour les territoires est d’anticiper la montée des prix des énergies (fossiles

comme électrique). Ceci passe avant tout par la maitrise de la consommation, sans laquelle on ne peut maitriser sa

facture énergétique. En ce sens, la transition énergétique c’est d’abord se donner les moyens de réduire le risque de

précarité énergétique et de préserver le pouvoir d’achat des ménages.

Responsable de projets de politiques locales de

l'énergie

<< L'implication financière des acteurs locaux est la

condition sine qua non pour que la transition

énergétique soit un levier de développement local et de

revitalisation démocratique, et pas seulement une

opportunité commerciale pour tel ou tel géant de

l'énergie >>.

Interview réalisée dans le cadre de la réflexion « Grand

Lyon Vision Solidaire » qui vise à réinterroger l’enjeu du

développement solidaire dans l’agglomération.

Parmi les différentes problématiques abordées, figure celle

du ressort de la production locale comme levier de création

d’emplois. Dans cette interview, Yannick Régnier

souligne les opportunités économiques que représentent les

énergies renouvelables pour les territoires, et comment

celles-ci réinterrogent le modèle économique de la filière

nucléaire française.

Réalisée par : Boris CHABANEL

Tag(s) : Énergie, Grand Lyon Vision Solidaire, Solidarité,

Developpement durable

Date : 18/12/2014

Le réseau TEPOS (territoires à énergie positive) que vous animez fait de l’énergie un levier de développement

local. C’est-à-dire ?

Mais la transition énergétique ce n’est pas seulement faire face à une contrainte croissante, c’est aussi saisir une

opportunité économique, celle de dynamiser l’économie locale par la production d’énergie à partir des ressources

locales. En effet, si on part du principe que le développement massif des énergies renouvelables constitue un objectif

structurel de la politique énergétique pour les décennies à venir et que le potentiel d’énergies renouvelables est

largement diffus dans l’espace, on se rend compte que la valorisation de son potentiel d’énergies renouvelables peut être

un investissement porteur pour chaque territoire. Il s’agit de prendre connaissance de son « terroir d’énergies »

(biomasse, vent, soleil, etc.) et de prendre conscience qu’il s’agit là d’une source de création de valeur (emplois,

revenus, fiscalité, etc.) pour le territoire, une ressource durable dans la mesure où, une fois que vous avez amorti

l’investissement de départ, l’infrastructure présente des coûts de fonctionnement très faibles, ce qui permet d’injecter des

revenus dans l’économie locale de façon pérenne. Ceci implique bien entendu que les acteurs locaux soient

partie-prenante des projets pour faire en sorte que la valeur créée bénéficie, au moins en partie, au territoire.

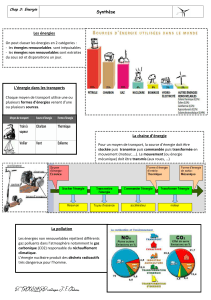

Effectivement, le constat que font de plus en plus d’acteurs publics comme privés, c’est que le marché de l’électricité, qui

voit coexister un ensemble d’unités de production centralisée massives et des énergies renouvelables décentralisées

dont le taux de pénétration ne cesse de progresser, a de plus en plus de mal à fonctionner. Pourquoi ? Tout simplement

parce que les premières présentent des coûts de fonctionnement beaucoup plus élevés que les secondes et surtout

croissants. Autrement dit, le développement des capacités de production d’énergies renouvelables est en train de saper

à moyen terme le modèle économique des unités de production nucléaire et à partir de fossiles : dès lors que l’on aura

consenti un effort d’investissement massif dans les énergies renouvelables et passé le cap de l’amortissement, celles-ci

vont se révéler nettement plus compétitives que les secondes. L’équilibre sur un réseau électrique doit être assuré en

temps réel, et la logique dite du « merit order » conduit à faire appel en priorité aux unités de production « les moins

chères à l’instant t », par ordre de coût marginal croissant. Aujourd’hui, des centrales thermiques au gaz sont

volontairement mises en arrêt, alors qu’elles sont parfois en service depuis quelques années seulement, du fait de leur

coût marginal de production élevé. Paradoxalement, les centrales au charbon sont prioritaires sur les centrales à gaz, du

fait de l’absence d’un marché du carbone significatif et donc de l’intégration du coût de leurs externalités

environnementales dans les marchés de l’électricité). Pour le nucléaire, il faut savoir ne pas se focaliser uniquement sur

les coûts de fonctionnement actuels, dont la fixation du prix de l'ARENH (accès régulé des fournisseurs alternatifs à

l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF) à 42 € / MWh peut donner une idée, et analyser les

nouveaux besoins d’investissement dans d’éventuelles nouvelles centrales ou les centrales existantes. Par exemple,

pour développer la centrale d’Hinkley Point en Angleterre, EDF Energy a négocié avec le gouvernement britannique un

tarif d’achat de 110 € / MWh sur 35 ans, à comparer aux 82 € sur 10 ans (puis tarif dégressif les 5 années suivantes)

accordés pour les parcs éoliens terrestres installés aujourd’hui en France. Cela montre clairement que les énergies

renouvelables sont déjà quasiment compétitives, et elles le seront naturellement plus encore dans les années à venir. En

France, le coût du programme de « grand carénage » censé rendre possible l’exploitation du parc au-delà de 40 ans tout

en améliorant le niveau de sûreté des centrales (mesures post-Fukushima) est estimé par EDF à 55 milliards d’euros

d’ici 2025. Le temps où l’on se reposait sur des installations amorties est terminé. Des investissements dans des

nouvelles capacités de production électrique sont nécessaires. Ils doivent faire l’objet d’arbitrages entre technologies. En

matière (notamment) économique, le nucléaire n’est plus le mieux placé. Ce qui est sûr, c’est que les prix de l’électricité

vont augmenter en France pour refléter la réalité économique des coûts de production.

De ce point de vue, en voulant ménager la chèvre et le chou, la loi sur la transition énergétique laisse l’ensemble des

acteurs dans l’expectative, ceux qui développent les énergies renouvelables comme ceux qui exploitent les unités

centralisées. On ne sait pas où l’on va. Il n’y a pas de visibilité sur les équilibres économiques que nous aurons à

moyen/long terme, ce qui freine les investissements. Sur ce plan, on remarque que les opérateurs énergétiques

allemands sont en train d’opérer des changements de stratégie assez radicaux car le cap vers un modèle énergétique

dominé par les énergies renouvelables est clairement affiché et assumé au plan politique. L’année dernière, Siemens a

tourné définitivement la page du nucléaire, face à la fermeture annoncée des centrales nucléaires allemandes d’ici à

2022. Dernièrement, le groupe E.ON, géant allemand de la production d’électricité, a séparé ses activités de production

électrique thermique des autres (notamment énergies renouvelables), ce qui témoigne d’une adaptation stratégique au

contexte national. En résumé, là où certains pays investissent massivement dans les énergies renouvelables et seront

demain à la tête de capacité de production à coût marginal proche de zéro, comme le dit Jeremy Rifkin, la France

continue de miser sur sa filière nucléaire, seule industrie dont la courbe d’apprentissage est négative (plus on avance,

plus c’est cher) et dont le coût pour la société est indéterminable (mais sera considérable).

C’est un renversement de perspective par rapport à notre modèle énergétique centralisé historique ?

En théorie, l’investissement des acteurs locaux n’est pas une nécessité pour le développement des énergies

renouvelables électriques. Des opérateurs tels qu’EDF ou GDF-Suez ont des capacités d’investissement qui pourraient

suffire pour porter l’effort nécessaire. En revanche, comme je le disais précédemment, l’implication financière des acteurs

locaux est la condition sine qua non pour que la transition énergétique soit un levier de développement local et de

revitalisation démocratique, et pas seulement une opportunité commerciale pour tel ou tel géant de l’énergie. Il faut se

rappeler que ces derniers sont ceux qui ont le plus profité des tarifs d’achat extrêmement avantageux de la production

renouvelable photovoltaïque de la fin des années 2000. D’un côté, ils se sont plaints du coût de ces tarifs pour la

collectivité, de l’autre ce sont eux qui en bénéficient le plus aujourd’hui… L’autre argument important en faveur de la

participation financière des acteurs locaux est qu’elle permet de favoriser leur adhésion aux projets de production, qui ne

sont pas sans impact sur le paysage.

D’un autre côté, la question du financement ne se pose pas seulement pour les capacités de production, où il s’agit

d’apporter du capital, mais aussi pour les investissements de maitrise de la consommation dont on vient de parler. Là il

s’agit plutôt d’être en capacité de proposer aux acteurs des territoires des prêts très avantageux, avec des taux à 1%,

afin de changer d’échelle dans le rythme de rénovation des logements par exemple. On remarque que le cadre bancaire

allemand est performant en la matière, et que leurs banques régionales jouent bien le jeu. Encore un sujet où nous

sommes à la traîne…

Quel regard portez-vous sur la mobilisation de l’épargne locale pour le financement de projets énergétiques,

comme on peut le voir par exemple au Danemark ou en Allemagne ?

1

/

3

100%