HDA_Serment_jeu_paume_2

PARCOURS HISTOIRE DES ARTS :

L’ART AU SERVICE DE LA PROPAGANDE D’ÉTAT

PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE :

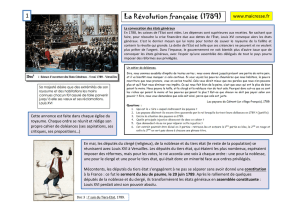

J.L. DAVID, Esquisse* d'un tableau « le serment du jeu de Paume » (ancêtre du tennis),1791.

1m 01 sur 66 cm. Musée du château de Versailles.

* : dessin préparatoire

L’EVENEMENT PEINT ET LE CONTEXTE HISTORIQUE

En mai 1789 ont lieu les états généraux (les trois ordres ont

inscrit leurs revendications dans leurs cahiers de doléances). Le

roi (Louis XVI) propose d'augmenter les impôts pour faire face au

déficit budgétaire. Le clergé et la noblesse votent l’augmentation

et l’emporte (vote par ordre et non par tête) mais pas le tiers état

qui est très mécontent, refuse ce vote et se proclame assemblée

nationale. Le roi leur refuse un lieu de réunion : ils se retrouvent

dans la salle du jeu de Paume ( ).

Les 600 représentants du Tiers état (auxquels s'ajoutent 10

membre du clergé) font le serment le 20 juin 1789, de ne pas se

séparer tant qu'ils n'auront pas rédigé une constitution pour

mettre fin à la monarchie absolue. C’est le premier acte

révolutionnaire.

Les députés du Tiers ont ensuite été rejoints par quelque uns de la

noblesse et du clergé jusqu’à ce que le roi reconnaisse

l’Assemblée et demande à tous les autres députés de s’y rallier.

PROPAGANDE ?

La propagande est l'action de diffuser, de

propager, de faire admettre une idée. Son

but est d'influencer l'opinion publique, de

modifier sa perception d'évènements, de

personnes, de mobiliser ou de rallier des

partisans.

EXTRAIT DU

SERMENT :

«Nous jurons de ne

jamais nous séparer,

et de se rassembler

partout où les

circonstances

l’exigeront, jusqu’à ce

que la Constitution du

royaume soit établie

et affermie sur des

fondements solides »

J.L DAVID, Autoportrait, 1794

L’AUTEUR

- 1748-1825 : Il est contemporain des événements

révolutionnaires.

- Peintre parisien représentant du courant néoclassique.

- Formé à l’Académie royale de peinture, il appartient à la

petite bourgeoisie (au tiers état).

- Dès le début, il est donc très favorable aux

révolutionnaires parisiens et à l’événement qu’il peint. C’est

lui qui réussi à convaincre l’assemblée de financer son

projet qui doit orner la salle de l’Assemblée Nationale

- Elu député de la Convention en 1792.

- En 1799 il se rallie à Napoléon et doit s’exiler à la chute

de ce dernier. Il meurt à Bruxelles.

ANALYSE DE L’ŒUVRE

Pourquoi peut-on qualifier cette œuvre de propagande ?

Le peintre est favorable à la scène au quelle il n’a pas assisté, son intention est de montrer l’union des

députés : il choisit le moment précis où le président élu du Tiers état de l’assemblée nationale (Bailly, debout,

au centre sur une table : n° 1) et les députés font le serment. Les mains et les visages sont levés vers celui

qui lit le serment. Seul un député (2), Martin-Dauch, à refuser de prêter serment. Face à lui deux attitudes :

tenter de le convaincre (3) ou respecter sa liberté d’opinion et d’expression chère aux philosophes des

Lumières. Le vent de la liberté souffle d’ailleurs dans les rideaux (4)

Cette union est symbolisée au premier plan (5) par l’accolade de trois membres du clergé : un moine, un

prêtre catholique et un pasteur protestant alors que l’un d’eux n’était pas réellement présent.

Dans la réalité, le serment a d’abord été prêté par le président et les secrétaires puis par les députés.

Certains, absents, ne l’ont fait que le lendemain. A l’annonce de la nouvelle, Deux députés malades se sont

fait transporter dans la salle (6) pour pouvoir participer.

L’auteur intègre le peuple de Paris en le plaçant aux fenêtres (7). Une lumière descend des spectateurs,

comme si c’étaient eux qui inspiraient la scène (8). Un député est tourné vers eux, leur lançant comme un

appel à les rejoindre (9).

Il a également placé au premier plan le père Gérard, seul paysan élu comme représentant du tiers état (10).

Nous sommes nous même intégrés à la scène qui est ouverte.

Nous pouvons donc qualifier ce tableau d’œuvre de propagande car l’auteur veut, à travers elle, glorifier cet

événement et nous en laisser une certaine vision, celle de la ferveur et de l’union entre les députés du Tiers

état.

PORTÉE DE L’ŒUVRE

L’histoire du tableau en fait également une œuvre de propagande :

Le tableau n’a jamais été achevé, David abandonne son projet dès 1791 alors qu’il a commencé l’ébauche

définitive. En effet, en 1791, l’union n’est plus une réalité : Mirabeau (11) est dénoncé comme traitre car on

découvre qu’il entretenait une correspondance secrète avec la famille royale. Pourtant l’image est devenue une

icône de la République :

=> En 1846 : Commande est faite à un autre artiste (COUDER, élève de David) de représenter la journée du 20

juin. Sa toile est exposée au musée d’histoire de France : le 20 juin entre dans les grandes dates de notre

histoire, sa version diffère un peu de celle de David.

=> Sous la III° République, plusieurs copies sont commandées par le ministère de l’instruction public et

envoyées dans les mairies, en province.

=> Le concours de 1879 pour un monument à la République, organisé par la ville de Paris est remporté par

Léopold Morice.

De la III° à la V° République (de nos jours), le tableau est érigé en image officielle de la journée du 20 juin 1789.

Pour la centenaire de l’événement (1889), Merson, reprend et complète le travail de David qui doit orner la salle

du jeu de Paume devenu Musée de la Révolution.

Pour le bicentenaire de la Révolution en 1989, Robert Enrico incarne le Serment du Jeu de paume dans une

des scènes de son film « Les Années Lumières ». Il tente de reproduire fidèlement l’œuvre de David (cadrage

de la scène, répartition des personnages, la lumière, rideaux qui se soulèvent sous la brise…

De nombreuses fois copiée et réinterprétée, c’est devenu une image mythique : C’est elle qui s’impose à nous

comme représentation de la réalité.

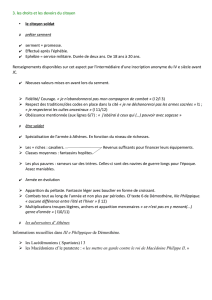

UN PEU DE TECHNIQUE ….

Suivant la méthode académique,

David dessine ses personnages nus

Un style : Le néoclassique :

sobriété rigueur symétrie inspiration

de l'antiquité (thème et architecture)

J.L DAVID, Ebauche* du tableau définitif, 1791-1792.

3.7 m sur 6.5 m. Le tableau définitif faisait 7 mètres sur

10.

Seuls quatre visages ont été reportés sur la toile ;

DES PASSERELLES VERS D’AUTRES ŒUVRES :

COUDER, le serment du jeu de Paume, 1846.

Léopold MORICE, Le serment du Jeu de

paume, haut-relief en bronze , 1883.

Apposé sur une colonne, monument à la

République, située place de la

République, à Paris,

J.L. DAVID, Le serment des Horaces, 1784,

Musée du Louvre.

Les frères Horaces jurent à leur père par ce serment de

vaincre ou de mourir dans la guerre qui les oppose aux

Curiaces d'Albe, cité rivale et voisine.

1

/

3

100%