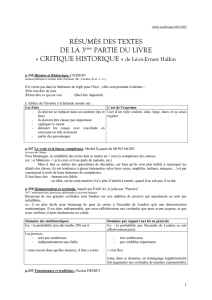

L`historien dans la Cité : l`objectivation contre l - CHSS

Érudit

est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à

Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.

Érudit

offre des services d'édition numérique de documents

scientifiques depuis 1998.

Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : [email protected]

Article

«L’historien dans la Cité: l’objectivation contre l’instrumentalisation»

Yves Gingras

Bulletin d'histoire politique

, vol. 22, n° 3, 2014, p. 265-286.

Pour citer cet article, utiliser l'information suivante :

URI: http://id.erudit.org/iderudit/1024160ar

DOI: 10.7202/1024160ar

Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique

d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Document téléchargé le 27 juillet 2015 02:42

Association québécoise d’histoire politique 265

Idées

L’historien dans la Cité :

l’objectivation contre l’instrumentalisation

Yves Gingras

Département d’histoire, UQAM

Le petit ouvrage de Max Weber, Le savant et le politique, composé de deux

conférences prononcées devant des étudiants de l’université de Munich en

1917 et 1919, est toujours d’actualité1. Il est en effet de plus en plus fréquent

d’entendre des déclarations selon lesquelles l’histoire doit être engagée et

servir la formation des citoyens. Or, on demande beaucoup à l’histoire,

sans toutefois s’interroger sur sa spécificité en tant que discipline scienti-

fique. En m’autorisant à transposer à l’historien la problématique webé-

rienne, je voudrais ici susciter une réflexion sur le danger accru d’ins-

trumentalisation qui guette l’histoire en tant que discipline académique.

La demande politique constitue une forme d’instrumentalisation. Le

fait que l’histoire soit continuellement soumise aux demandes externes

fait d’elle l’une des disciplines des sciences humaines les moins auto-

nomes socialement. L’une de ces demandes courantes – véritable pain

béni des historiens – est la commémoration. Qu’on fasse allusion à la com-

mémoration de 1789 ou à celle du traité de Paris de 1763, il s’agit à chaque

fois d’influer sur l’imaginaire social du citoyen. C’est donc sans surprise

que l’on constate les nombreux débats sur l’enseignement de l’histoire, le

contenu des programmes devenant l’otage des divers groupes en lutte

pour imposer leurs « leçons de l’histoire » et leurs images d’Épinal.

L’écriture de l’histoire est donc un enjeu social. Pourrait-on imaginer

un large débat sur l’enseignement de la physique en troisième secondaire ?

Ceci semble impensable, car les électrons et les galaxies ne sont plus vrai-

ment des enjeux sociaux. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les sciences de la

nature étaient beaucoup plus « politiques » que les sciences humaines,

39857 368 pages.indd 265 14-03-19 11:37

266 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 3

tournées vers la préservation des traditions (classicisme en littérature,

thomisme en philosophie), mais aujourd’hui, à part quelques combats

d’arrière-garde (tels, aux États-Unis, les débats autour de Darwin et de

l’évolution qui excitent les fondamentalistes chrétiens), ce sont mainte-

nant les sciences humaines qui sont l’objet d’attaques. Aux États-Unis par

exemple, les élus républicains ont réussi à passer une loi interdisant à la

National Science Foundation de subventionner la recherche en science poli-

tique, ce qu’elle faisait pourtant depuis des décennies2 ! Qui sait si la socio-

logie et même l’histoire ne seront pas les prochaines victimes ? L’histoire

représente un enjeu social important car elle touche à la fibre même des

sociétés : leur passé, leurs mythes, leur imaginaire. L’histoire est investie

de la fonction de reconstruction du passé légitime. Les nombreux travaux

universitaires portant sur la tension entre mémoire et histoire nous

rappellent la particularité de la discipline historique.

Objets chauds, objets froids

Plus que d’autres disciplines, l’histoire est l’objet de tentatives d’instru-

mentalisation. Face à cette réalité, je pense qu’elle doit résister aux de-

mandes externes, non pas en refusant d’y répondre, mais en s’assurant de

construire elle-même ses propres objets, en fonction des problématiques et

des méthodes qui lui sont propres, ou du moins qui sont propres aux

sciences sociales. Sans ce minimum d’autonomie sociale et méthodolo-

gique, on régresse vers le sens commun qui se construit des mythes sans

esprit critique.

La tâche n’est pas mince. Pourquoi ? Parce qu’au-delà du contexte de

mémoire, l’historien doit fréquemment travailler sur des objets chauds.

Les objets froids sont des objets dont on peut discuter sans que les esprits

s’échauffent. En soi, l’histoire des sciences au Québec est un exemple d’ob-

jet passablement froid. Par contre, une étude sur Lionel Groulx ou sur

Adrien Arcand risque de susciter davantage de réactions, car ces person-

nages historiques ont été – et sont encore – au centre de controverses idéo-

logiques. C’est ce qui en fait des objets chauds qui intéressent de près le

champ journalistique, ce passage obligé vers l’ensemble de la population.

Différentes raisons de nature sociale font en sorte que les objets sont

plus ou moins chauds. L’objet est en quelque sorte indexé, sa température,

si vous me permettez l’analogie, étant propre à une société particulière, à

un moment précis de son histoire. Ces objets chauds, accaparés par le so-

cial, rendent l’analyse distanciée et objective beaucoup plus difficile, voire

parfois même tout simplement impossible. Voyons quelques exemples.

Il y a eu en France, au printemps 2008, un débat portant sur un livre

de l’historien Sylvain Gouguenheim, ayant toutes les apparences de l’éru-

dition savante, Aristote au mont Saint-Michel. Ce livre se penchait sur la

39857 368 pages.indd 266 14-03-19 11:37

Association québécoise d’histoire politique 267

contribution du monde arabe à la transmission des savoirs de la civilisa-

tion grecque vers l’Europe entre le VIIe et le XIIIe siècle3.

Selon l’historiographie habituelle, il est impossible de comprendre

le développement scientifique de la Renaissance, voire du XIe siècle au

XVIIe siècle, sans admettre que cette évolution passe par le truchement de la

réflexion arabe sur le savoir grec. Or, dans son livre, Gouguenheim soutient

le contraire en se fondant notamment sur l’existence de traducteurs au

mont Saint-Michel qui auraient assuré le passage direct du Grec au latin

sans le détour de la langue arabe. Normalement, cette thèse pour le moins

originale, aurait pu donner lieu à un débat académique, les experts criti-

quant l’auteur dans des comptes rendus savants parus dans des revues tout

aussi savantes et spécialisées. Les sources de l’auteur étant partielles (ses

références s’arrêtant vers l’an 1 000, ce qui lui permettait d’éviter de prendre

en compte tous les textes arabes d’importance qui ont été écrits par la suite

en astronomie, en optique et en mathématiques, par exemple), on aurait

vite conclu qu’il avait écrit un livre de peu de valeur, comme il en existe de

nombreux dans le monde académique et sur le marché de l’édition. Géné-

ralement, aucune attention publique n’est accordée à ces ouvrages, qui fi-

nissent naturellement enterrés dans les bibliothèques universitaires.

Or, le livre de Gouguenheim, portant sur un sujet pourtant très pointu,

a donné lieu en France à un débat monumental dans les grands quotidiens

et sur divers sites internet. Comment expliquer cela ? En fait, le débat –

véritable dialogue de sourds – n’avait rien d’académique. Le problème est

que sous couvert d’apporter une réinterprétation savante d’une période

peu connue en dehors des milieux spécialisés, l’auteur portait en fait un

jugement général sur le monde arabe, et plus précisément, sur l’apport

intellectuel, selon lui marginal, des musulmans à la civilisation moderne.

Or, en France, tout ce qui touche aux musulmans et au monde arabe est

sensible et a toujours une connotation politique. Le caractère somme toute

local de cette controverse devient évident quand on note que le monde

anglo-saxon a peu réagi à la parution du livre (on peut parier qu’une tra-

duction en anglais n’aura aucun impact médiatique comparable à celui

qu’a eu cette publication en France). Sans entrer ici dans le détail de cette

controverse, je dirai seulement que la polarisation politique et idéologique

des points de vue a rendu strictement impossible une discussion à froid

des sources et de leur interprétation.

Ce type de dérapage n’est pas l’apanage de la France. Aux États-Unis,

par exemple, le livre Black Athena du linguiste Martin Bernal sur les origines

afro-asiatiques de la civilisation grecque a lui aussi suscité une contro-

verse énorme, qui a d’ailleurs engendré plusieurs ouvrages, des films et

des débats publics qu’on peut encore visionner sur Internet. Le livre a

ensuite été traduit en français aux Presses Universitaires de France sous le

titre de… Black Athena. Or, lorsque le livre est paru aux Presses universitaires

39857 368 pages.indd 267 14-03-19 11:37

268 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 3

de France, ce fut le silence. Pourquoi ? Parce que structurellement, le débat

américain était fondé sur le duo « race and class », faisant référence au fait

qu’aux États-Unis, la question des Noirs a toujours occupé une place cen-

trale dans l’histoire américaine. En France, la question de la place des

musulmans occupe socialement davantage de place que celle des Noirs.

Bernal a donc fait scandale aux États-Unis en soutenant que l’essentiel

de la culture grecque origine des Babyloniens et que ces derniers sont

en fait Africains, une thèse qui ne suscite guère d’intérêt en France et ne

provoque donc aucune polémique.

On a ici affaire à deux objets historiques complètement différents,

chacun étant chaud dans un pays et froid dans l’autre. Il est donc clair

que l’impact social d’un objet historique est rarement exportable. Ces cas

sont cependant structurellement équivalents, en ce sens que chacun

vient exciter des passions sociales qui rendent impossible une analyse

froide et distanciée de la question discutée, le tout étant surdéterminé

idéologiquement. Ces cas de controverses, qui débordent hors du champ

scientifique (dont on pourrait multiplier les exemples dans d’autres dis-

ciplines, dont l’anthropologie4), montrent bien que l’autonomie d’une

discipline telle que l’histoire est toute relative et qu’elle est soumise aux

pressions sociales qui peuvent bloquer un débat rationnel. Face à ces

pressions externes, le choix est simple : on peut soit y contribuer, soit y

résister. Dans le premier cas, on travaille à diminuer l’autonomie de la

recherche ; dans le second, on cherche à accroître cette autonomie rela-

tive de façon à définir des critères de discussion et de validation propres

à la discipline et auxquelles il faut se soumettre pour participer de façon

légitime au débat.

Au Québec, on peut penser au cas bien étudié de la controverse entou-

rant la localisation du fort de Dollard des Ormeaux, qui opposait les par-

tisans de Fort Carillon réunis autour de Lionel Groulx et ceux de l’archéo-

logue Thomas Lee qui avait plutôt localisé les restes à la « Baie des

sauvages », ce qui situait l’action en Ontario et non plus au Québec. L’un

des protagonistes de cette histoire, qui a fait les manchettes au début des

années 1960, concluait même que dans cette affaire « la politique est beau-

coup plus forte que l’archéologie5 ». Aveuglés par leur interprétation idéo-

logique (et même mystique) de l’action de Dollard, Groulx et ses partisans

étaient incapables d’admettre que les données de l’archéologue étaient

probantes6. Ce faisait ils faisaient passer – peut-être inconsciemment –

l’idéologie avant la connaissance historique validée.

Distanciation et objectivation

Comment sortir des discours de commémoration qui transforment le plus

souvent l’historien en juge suprême qui énonce les « leçons de l’histoire »

39857 368 pages.indd 268 14-03-19 11:37

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%