Epauledouloureuse : prise en charge ambulatoire

T. Kermode

O. Pasche

J. Cornuz

P. Zufferey

introduction1

L’épaule douloureuse est une plainte fréquente. En médecine

générale, elle représente 5% des motifs de consultation. Sur le

plan médical, on parle alors de scapulalgies ou omalgies.

Dans 60% des cas, ces omalgies sont secondaires à des lésions

de la coiffe des rotateurs. Pour la majorité d’entre elles, il s’agit

d’une atteinte dégénérative souvent liée à l’âge.

Seules 50% des pathologies de l’épaule nouvellement diagnostiquées sont réso-

lues à six mois. Cette tendance à la chronicité entraîne des conséquences à long

terme : absentéisme et coûts médicaux élevés.

Plusieurs facteurs de risque de chronicité sont à rechercher car ils jouent un

rôle déterminant dans la prise en charge et le pronostic. Sur le plan physique, ces

facteurs sont le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs, la conduite

automobile prolongée, les troubles du sommeil, le tabagisme et la consomma-

tion de caféine. Les facteurs psychosociaux sont l’insatisfaction au travail, le statut

d’immigré et la détresse psychosociale.

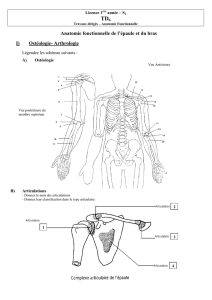

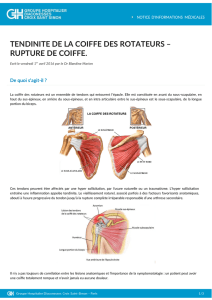

L’épaule présente une structure anatomique complexe avec de multiples couples

musculaires, des tendons, des bourses, l’articulation gléno-humérale elle-même

renforcée d’une capsule de ligaments et d’un labrum. Toutes ces structures sont

susceptibles d’être lésées et dès lors responsables d’algies et d’entraves au fonc-

tionnement. Les figures 1 et 2 résument les éléments anatomiques constitutifs de

l’épaule. La fonction des muscles est la suivante : 1) muscle sus-épineux – début

de l’abduction (jusqu’à 30°) ; 2) muscle sous-épineux – rotation externe ; 3) muscle

sous-scapulaire – rotation interne et adduction ; 4) muscle petit rond

(teres minor)

–

rotation externe ; 5) muscle biceps, long chef – abduction, antépulsion et 6) muscle

biceps, court chef – adduction, antépulsion.

classification des pathologies de l’épaule1-3

On peut classer les douleurs de l’épaule de différentes manières. Nous propo-

sons trois catégories (tableau 1) : 1) une origine post-traumatique ; 2) des causes

intrinsèques consécutives aux lésions des structures anatomiques décrites ci-

Shoulder pain in ambulatory practice

Scapulalgias or omalgias are a frequent com-

plaint, with more than half of them being linked

to an injury of the rotators cuff. As they often

become chronic, omalgias result in higher rates

of absenteeism and significant health care

costs.

Scapulalgias have three main causes : post-

traumatic, intrinsic of the joint, or extrinsic. The

extrinsic omalgias, either of neurologic, cardio-

vascular, pulmonary, or abdominal etiology,

require swift identification, as their treatment

is often an emergency.

Most of the scapulalgias can be treated con-

servatively. Main factors of poor prognosis are

old age, women gender and associated cervi-

calgias.

Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 2205-11

Les scapulalgies ou omalgies sont une plainte fréquente, dont

plus de la moitié sont liées à une lésion de la coiffe des rota-

teurs. Etant donné la tendance à la chronicité de ces douleurs,

elles entraînent un absentéisme et des coûts de la santé élevés.

Parmi les pathologies à l’origine des omalgies, certaines sont

post-traumatiques, d’autres intrinsèques à l’épaule, d’autres,

enfin, extrinsèques. Ce sont ces dernières, relevant des systè-

mes neurologique, cardiovasculaire, pulmonaire ou encore

abdominal, qu’il convient d’identifier rapidement car leur prise

en charge représente souvent une urgence.

Une grande partie des douleurs d’épaule intrinsèques répon-

dent à un traitement conservateur. Les principaux facteurs de

mauvais pronostic sont liés à l’âge, au sexe féminin et à des

cervicalgies associées.

Epaule douloureuse : prise en charge

ambulatoire

pratique

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

27 novembre 2013 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

27 novembre 2013 2205

05_11_37564.indd 1 21.11.13 09:06

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

27 novembre 2013 0

dessus et 3) des causes extrinsèques dont l’origine se situe

à distance.

Le terme de

périarthrite scapulo-humérale

(PSH) est non

spécifique. Il désigne plusieurs affections de l’épaule, dont

les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et la capsulite

rétractile. Aussi, ce terme de PSH ne devrait-il pas être em-

ployé sans préciser quelles sont les structures morphologi-

ques concernées.

démarche diagnostique 2-5

Eléments anamnestiques

En présence d’une symptomatologie douloureuse d’épau-

le, certains points spécifiques de la démarche diagnostique

sont particulièrement importants.

Tout d’abord, les drapeaux rouges doivent être passés

en revue chez tout patient à la recherche de critères d’ur-

2206 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

27 novembre 2013

Figure 2. Vue postérieure de l’épaule

•

•

•

•

•

•

Articulation acromio-claviculaire

Muscle sus-épineux

Humérus

Muscle sous-épineux

Muscle petit rond

Jonction scapulo-thoracique

Acromion

Bourse sous-acromiale

Apophyse coracoïde

Muscle sous-scapulaire

Long chef du biceps

Figure 1. Vue antérieure de l’épaule

N.B. La bourse sous-acromiale est très riche en récepteurs de la douleur.

Muscle sus-épineux Clavicule

Omoplate

•

•

••

•

•

•

•

Tableau 1. Classification des pathologies pouvant générer des douleurs d’épaule

Omalgies post-traumatiques

On trouve communément :

• une entorse ou une luxation acromio-claviculaire de degrés 1 à 3

• une luxation gléno-humérale

• des fractures de l’humérus proximal, de la clavicule, de l’omoplate

• une rupture de la coiffe des rotateurs (tendon du muscle sus-

épineux, le plus souvent)

Omalgies intrinsèques : originaires de l’épaule

• Pathologies de la coiffe des rotateurs : tendinopathie simple ou

calcifiante, conflit sous-acromial, bursite sous-acromiale, rupture

partielle ou totale.

Plus fréquentes chez les patients d’âge moyen (35-75 ans), les

pathologies de la coiffe, en particulier du tendon sus-épineux,

résultent d’une activité répétitive, en général à hauteur ou

au-dessus de l’épaule. Technique sportive inadéquate, manque

d’entraînement, défaut postural sont autant de facteurs facilitant

la progression de l’inflammation aiguë à la calcification, l’amincisse-

ment dégénératif et enfin la rupture tendineuse.

N. B. Les ruptures dégénératives de la coiffe des rotateurs sont

souvent asymptomatiques et bilatérales.

• Pathologies gléno-humérales : omarthrose (L 60 ans), très rare,

conséquence d’un traumatisme ou d’une polyarthrite rhumatoïde.

La capsulite rétractile, également appelée épaule gelée, est un enrai-

dissement de l’articulation gléno-humérale qui est le plus souvent

réversible et touche la tranche d’âge des 40-65 ans. Toute douleur

d’épaule ou condition (gilet, pathologie pulmonaire chronique,

Parkinson…) entraînant son immobilisation peut provoquer une

capsulite rétractile. La cause la plus commune est la tendinopathie

de la coiffe. Le diabète sucré est aussi un facteur de risque décrit.

• L’épaule instable (hyperlaxe ou en subluxation) touche plutôt les

jeunes femmes avec une musculature peu développée, les patients

victimes de rupture de la coiffe des rotateurs et les athlètes

l 40 ans, en particulier les nageurs et lanceurs.

• Pathologies acromio-claviculaires : luxation sur traumatismes anciens

ou chroniques, arthrose, poussées de chondrocalcinose.

• Pathologies du biceps : tendinite (sujet jeune) ou rupture (typique-

ment chez le sujet âgé) du long chef du tendon du biceps au niveau

de son passage dans le sillon bicipital de l’humérus. Le soulèvement

répétitif de charges entraîne une inflammation, des micro-

déchirures et, sans traitement, des lésions dégénératives. A ce

stade, porter subitement une charge lourde peut provoquer la

rupture spontanée du tendon, accompagnée de vives douleurs.

N. B. La faiblesse musculaire est ici attribuée à la douleur de la

tendinite, la rupture du tendon du long chef du biceps est rarement

associée à une faiblesse importante. En effet, la force de flexion

du coude est assurée à 80-85% par les muscles court chef du

biceps et brachio-radial.

Omalgies extrinsèques : douleurs référées ou provoquées par

une pathologie extérieure à l’épaule. Typiquement, le patient a de la

peine à les localiser et décrit une douleur vague ou irradiante.

N. B. Une douleur localisée uniquement en regard du trapèze ou de

l’omoplate n’est qu’exceptionnellement en relation avec une atteinte

gléno-humérale ou de la coiffe des rotateurs.

Causes d’omalgies extrinsèques en fonction de leur origine :

• neurologique : radiculopathie cervicale (C4, C5, C6), par exemple,

hernie discale, lésions du canal rachidien, compression du nerf sus-

épineux, lésions du plexus brachial, zona, névralgie amyotrophiante

de l’épaule (syndrome de Parsonage-Turner).

• cardiovasculaire : infarctus du myocarde, thrombose de la veine

axillaire, syndrome du défilé thoracique, anévrisme aortique.

• pulmonaire : pneumonie lobaire supérieure, épanchement pleural,

tumeur apicale, embolie pulmonaire.

• abdominale : pathologie hépatobiliaire (par exemple, abcès hépa-

tique, cholécystite), affection ovarienne, pyélonéphrite, irritation du

diaphragme (par exemple, lésion de la rate, rupture de grossesse

ectopique, perforation d’ulcère gastrique).

• autres : polymyalgia rheumatica, métastases.

05_11_37564.indd 2 21.11.13 09:06

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

27 novembre 2013 2207

gence et de situations à risque (tableau 2). Le tableau 3

présente les situations pathologiques à suspecter, en pré-

sence de tel ou tel drapeau rouge.

S’il y a eu

traumatisme

, il est utile d’en spécifier le méca-

nisme. Il s’agit le plus souvent de traumatismes contondants,

comme une chute avec réception sur l’épaule (luxation acro-

mio-claviculaire, fracture de clavicule) ou une chute sur le

bras en extension (fracture de l’humérus proximal). La luxa-

tion gléno-humérale peut être provoquée par des contrac-

tions musculaires violentes, comme celles générées lors

d’une crise épileptique (grand mal) ou d’une électrocution.

En ce qui concerne

la douleur

, il importe de distinguer le ca-

ractère mécanique (à l’effort) ou inflammatoire (nocturne, au

repos), l’irradiation (par exemple, les dermatomes C4 et C5

recouvrent largement l’épaule, C6 le pouce, C7 l’index et le

majeur et C8 l’auriculaire), et la localisation précise si pos-

sible. Une topographie

postérieure en regard de l’omoplate

est

rarement en relation avec une pathologie de la coiffe des

rotateurs ou une arthropathie de l’épaule, mais souvent la

manifestation d’une atteinte viscérale ou, le plus souvent,

d’une atteinte cervicale. Les mouvements et activités qui

exacerbent la douleur sont aussi à rechercher. Dans ce cadre,

il convient de préciser le type de travail, les loisirs et les

sports pratiqués en mettant l’accent sur d’éventuels chan-

gements de charge soulevée et d’équipements utilisés. Cer-

tains symptômes associés sont d’importants indices, comme

une faiblesse ou une raideur

, l’atteinte ou non du côté domi-

nant. Il ne faut pas non plus négliger l’

anamnèse systématique

,

afin de ne pas manquer une douleur référée (tableaux 1 et 3).

On recherchera des symptômes cardio-pulmonaires, digestifs

et neurologiques en particulier, ainsi que des symptômes

généraux (fatigue, etc.) et ostéo-articulaires associés (par

exemple, cervicaux ou du membre supérieur ipsilatéral :

coude, poignet, doigts). Certaines

comorbidités

, comme le dia-

bète, l’hypothyroïdie (tous deux augmentant le risque de

capsulite rétractile) ou une néoplasie sont un contexte par-

ticulier qui implique la considération de pathologies spéci-

fiques. Enfin, les

antécédents

, comme un traumatisme ancien

et les traitements, une éventuelle chirurgie à ce niveau, sont

importants à noter.

Examen clinique

L’

examen clinique de l’épaule doit comporter

une inspection

soigneuse torse nu, en portant une attention particulière sur

les techniques d’habillage et de déshabillage. Il est utile de

noter la

trophicité du deltoïde

; bien développé, ce muscle

permet souvent de compenser, voire de masquer les lésions

sous-jacentes de la coiffe des rotateurs. La

mobilité passive

,

puis la

mobilité active

en position assise, en comparant les

deux épaules. La force sera mesurée dans les différents

plans. Pour vérifier la fonction spécifique de chaque muscle

ou en définir l’atteinte, on peut utiliser des

tests musculaires

spécifiques (figure 3 et tableau 4).

Leur interprétation doit de-

meurer prudente

, en raison de leur faible sensibilité (beaucoup

de faux négatifs) pour la détection d’une atteinte de la coiffe

des rotateurs, pour laquelle peu d’entre eux sont donc

réellement diagnostiques. Leur utilité peut être améliorée

par la combinaison de tests. En fonction des drapeaux rouges

présents et

surtout si la douleur n’est pas reproduite au status de

l’épaule

, l’examen d’autres organes, en particulier cardio-pul-

monaire et digestif, est capital.

Examens complémentaires

Les examens complémentaires ne sont pas toujours in-

dispensables et leur indication dépend du contexte. La

majorité des pathologies articulaires de l’épaule peuvent

être traitées de manière conservatrice,

sans avoir recours à

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

27 novembre 2013

Tableau 2. Drapeaux rouges1-3

Critères d’urgence

• Apparition brutale de la douleur

• Douleur non liée à la mobilisation cervicale ou du membre supérieur

(poignet, coude, épaule) et de localisation vague

• Etat fébrile

• Frissons

• Symptômes associés :

– généraux : fatigue, perte pondérale

– cardiovasculaires

– pulmonaires

– digestifs

R leur présence implique des investigations dont le type et le

degré dépendent du contexte clinique

Situations à risque

• Traumatisme

• Déficit neurologique

R dans ces situations, une prise en charge spécialisée est

nécessaire

Critères d’urgence Suspicion diagnostique

et situations à risque

Etat fébrile, frissons, rougeur locale Arthrite septique (rare au niveau

de l’épaule : l 0,01%)

Apparition brutale de la douleur Urgence cardiovasculaire ou

viscérale, par exemple, infarctus

du myocarde, rupture d’anévrisme

aortique, ulcère gastroduodénal

perforé

Symptômes B (perte pondérale, Tumeur : 7% des métastases

sudations nocturnes, fatigue), osseuses situées au niveau de

contexte de néoplasie connue l’humérus proximal

Douleurs de type inflammatoire, Arthropathie inflammatoire :

bilatérales ou diffuses, symptômes polyarthrite rhumatoïde (PR),

généraux : baisse d’état général, goutte, arthrite psoriasique

fatigue N. B. si L 60 ans : penser à

la polymyalgia rheumatica

Symptômes associés : par exemple, Douleur viscérale : par exemple,

douleur thoracique ou rétro- pneumonie, syndrome coronarien

sternale (DRS), douleur respiro- aigu, anévrisme aortique, ulcère

dépendante, dyspnée, toux, gastroduodénal perforé

hémoptysie, douleur abdominale, N. B. Toute irritation de la plèvre

trouble du transit médiastinale, du péricarde ou du

Douleur non reproductible à la diaphragme peut provoquer des

mobilisation cervicale ou du douleurs d’épaule !

membre supérieur

Douleur cervicale, contexte de Pathologie discale, musculo-

pathologie connue de la colonne vertébrale (surtout C4-5-6)

vertébrale

Notion de traumatisme (même Fracture-luxation

ancien !), de crise d’épilepsie/

électrocution

N. B. patient ostéoporotique à risque

Déficit sensitivomoteur nouveau Lésion neurologique

Tableau 3. Suspicion diagnostique en fonction des

drapeaux rouges

05_11_37564.indd 3 21.11.13 09:06

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

27 novembre 2013 0

une quelconque imagerie

. Une imagerie n’est nécessaire que si

le diagnostic est incertain ou que la pathologie est intriquée

ainsi qu’en présence de douleurs de l’épaule dans un con-

texte traumatique.

L’

ultrasonographie

(US) permet une très bonne visualisation

des calcifications et des pathologies de la coiffe, par contre

elle a une mauvaise résolution intra-osseuse, puisqu’elle ne

permet de visualiser que la surface corticale. Elle représente

un net avantage en termes de confort pour le patient et de

coût (CHF 100-200.–).

L’

IRM

apporte une très bonne visualisation intra-osseuse

et des pathologies de la coiffe,

Sauf

pour les calcifications,

pour lesquelles l’US reste l’examen de choix. Son prix se

monte à CHF 600-900.–. Trop demandée d’emblée, l’IRM

devrait être réservée aux situations où l’US n’apporte pas

la solution ou lorsqu’une intervention chirurgicale s’avère

indispensable. Dans ce cas, en particulier en présence de

ruptures tendineuses non chroniques pouvant impliquer une

indication chirurgicale, c’est l’

arthro-IRM

qui est l’examen de

choix. Elle permet d’évaluer non seulement l’étendue de la

rupture, mais aussi la rétraction et l’atrophie tendineuses et

l’éventuelle dégénérescence graisseuse des muscles contre-

indiquant une réparation chirurgicale.

La

radiologie standard

(RX) quant à elle reste utile sans

accès à l’US et si l’on recherche une pathologie osseuse : frac-

ture, tumeur, etc.

Les autres examens complémentaires,

comme l’ECG, l’imagerie

thoracique et abdominale, les analyses sanguines sont à

discuter en fonction du contexte et en particulier en pré-

sence de drapeaux rouges.

L’algorithme (figure 4) propose une séquence dans la

démarche diagnostique d’une épaule douloureuse dans le

but de ne pas manquer une étiologie atypique.

prise en charge et traitement 3,6

Le traitement des douleurs d’épaule post-traumatiques

et extrinsèques ne fait pas l’objet de cet article. Pour les

omalgies intrinsèques, en-dehors de la rupture aiguë de la

coiffe des rotateurs, les recommandations de consensus pro-

posent

en première intention un traitement conservateur

. L’objectif

de la

physiothérapie

est le maintien de la mobilité de l’épaule.

Celle-ci est controversée dans le traitement de l’épaule

gelée, en particulier au stade initial qui comprend des dou-

leurs inflammatoires. Lors de la phase 2, si elle provoque

des douleurs, elle est alors contre-productive et risque

d’ag graver la rétraction capsulaire.

L’antalgie médicamenteuse,

notam ment par AINS

systémiques, est généralement recom-

mandée : par exemple, ibuprofène ou diclofénac. Les for-

mes «retard» sont particulièrement utiles pour soulager les

douleurs noc turnes. En cas d’«épaule gelée» ou capsulite

rétractile, certaines études anciennes ont suggéré que la

cal-

citonine

sous forme de spray nasal pouvait être utile asso-

ciée aux AINS.

Les infiltrations locales de corticostéroïdes

peuvent

être utiles dans les situations de crises douloureuses, en

par ticulier en cas de tendinite calcifiante du sus-épineux et

d’arthrose acromio-claviculaire. Les études sont cependant

contradictoires sur leur effet bénéfique à moyen et à long

termes par apport aux autres modalités de prise en charge

conservatrice. De même, la supériorité d’infiltrations faites

sous écho-guidage reste débattue. Finalement, les infiltra-

tions de corticostéroïdes sont partiellement contre-indi-

quées en cas de rupture tendineuse, soit parce qu’en sup-

primant les douleurs, elles favorisent le passage d’une rup-

ture partielle à une rupture complète, soit parce qu’il semble

qu’elles puissent compromettre la réparation tendineuse.

La place de la

chirurgie

reste à préciser, en-dehors de la

rupture traumatique aiguë de la coiffe des rotateurs. De

rares cas méritent une prise en charge chirurgicale relative-

ment précoce, de l’ordre de quelques mois.

Après échec d’un traitement conservateur,

il est habituelle-

ment proposé de traiter les conflits sous-acromiaux et les

pathologies de la coiffe des rotateurs sans rupture par une

acromioplastie. Mais plusieurs études concluent à l’absence

de supériorité de la chirurgie par rapport à la poursuite du

traitement conservateur.

2208 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

27 novembre 2013

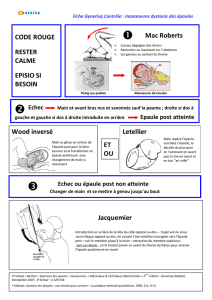

Figure 3. Exécution des tests de mouvements de

l’épaule

Test de Neer Test de Jobe ou «empty can»

Test de Patte (2)

N. B. Le test de Patte (1) s’effectue

de la même manière, mais coude collé

au corps

Test «palm up»

Test «belly press» ou de

Napoléon

Test «lift off» ou de Gerber

Tests Mouvements Muscle/tendon

Neer Elévation (passive) Conflit sous-acromial

Jobe * (Empty can) Abduction Sus-épineux

Palm up * Elévation (active) Long biceps

Patte (1) * Rotation externe Sous-épineux

Patte (2) * Rotation externe Sous-épineux,

petit rond

Belly press (Napoléon) * et Rotation interne Sous-scapulaire

Lift off (Gerber) *

Tableau 4. Quel test pour quel muscle ?

* Tests mettant à l’épreuve les muscles de la coiffe des rotateurs.

05_11_37564.indd 4 21.11.13 09:06

L’équilibre retrouvé.

La synergie ecace contre les vertiges

Cinnarizine, Diménhydrinate

Admis aux caisses-maladie*

10% quote-part

L’unique avec double principe actif (système vestibulaire périphérique et central)

Ecace en cas de vertiges vestibulaires aigus (centraux, périphériques ou combinés)1,2

Réduction significative des symptômes déjà après la 1ère semaine3,4

Arlevert® C : cinnarizine 20 mg, diménhydrinate 40 mg. I : traitement symptomatique des états vertigineux passagers. D : adultes : 1 comprimé 3x/jour ; durée du traitement max. 4 semaines ; enfants et adolescents de

moins de 18 ans : déconseillé. CI : insufsance rénale (clairance de la créatinine ≤ 25 ml/min), insufsance hépatique grave, porphyrie, hypersensibilité aux principes actifs, glaucome à angle fermé, crises convulsives,

suspicion de pression intracrânienne élevée, abus d’alcool, rétention urinaire, administration concomitante d’antibiotiques aminoglycosides, patients ayant des antécédents de symptômes extrapyramidaux, parkinsoni-

sme, dépression, troubles cardiaques, administration de médicaments associés à un allongement de l’intervalle QT, grossesse et allaitement. PR : prendre après les repas ; prudence en cas de hypo- ou hypertension

artérielle, pression intraoculaire élevée, sténose pyloroduodénale, hypertrophie de la prostate, hyperthyroïdie ou coronopathie grave, chez les patients âgés examiner la survenue de symptômes extrapyramidaux et de

dépressions pendant traitement. IA : éviter prise concomitante d’inhibiteurs de la monoamine-oxydase ; antidépresseurs tricycliques et parasympatholytiques, médicaments à effet dépresseur sur le système nerveux

central, alcool, produits hyper- et hypotenseurs, procarbazine, glucocorticoïdes, héparine. ES : somnolence, céphalées, sécheresse buccale, douleurs abdominales. Pr : comprimés ; 20, 50, 100 (B* lim.) [Décembre

2009]. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.swissmedicinfo.ch.

Références : 1. Hahn, A., et al., A xed combination of cinnarizine/dimenhydrinate for the treatment of patients with acute vertigo due to vestibular disorders : a randomized, reference-controlled clinical study. Clin Drug

Investig, 2008. 28(2): p. 89-99. 2. Pytel, J., et al., Efcacy and tolerability of a xed low-dose combination of cinnarizine and dimenhydrinate in the treatment of vertigo: a 4-week, randomized, double-blind, active- and

placebo-controlled, parallel-group, outpatient study. Clin Ther, 2007. 29(1): p. 84-98. 3. Cirek, Z., et al., Efcacy and Tolerability of a Fixed Combination of Cinnarizine and Dimenhydrinate versus Betahistine in the Tre-

atment of Otogenic Vertigo : A Double-Blind, Randomised Clinical Study. Clin Drug Investig, 2005. 25(6): p. 377-89. 4. Otto, V., et al., Treatment of vertebrobasilar insufciency-associated vertigo with a xed combination of

cinnarizine and dimenhydrinate. Int Tinnitus J, 2008. 14(1): p. 57-67.

Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

1006472

1006472_rms_ct.indd 1 18.01.13 09:51

6

6

7

7

1

/

7

100%