Lire l'article complet

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2012

275

Cas clinique

Tumeur surrénalienne

androgéno sécrétante :

un cas d’hirsutisme peu ordinaire

Ludovic Appert, Christine Do Cao*

* Service d’endocrino-

logie, de diabétologie

et métabolisme, hôpital

Claude-Huriez, Lille.

Observation

Mme B., âgée de 32 ans, 2 grossesses, 1 naissance, en

spanioménorrhée depuis plusieurs années, consulte en

2012 pour une infertilité secondaire. Elle a pour seuls

antécédents des lithiases rénales non calciques (3 épi-

sodes de colique néphrétique jusqu’à l’âge de 21 ans).

Elle n’a aucun traitement médicamenteux et ne prend

pas d’œstroprogestatifs.

Anamnèse

Une première grossesse a été mise en route sans diffi-

culté à l’âge de 24 ans, au cours de laquelle la patiente

constate le développement d’une pilosité excessive,

qui sera attribuée aux modifications hormonales ges-

tationnelles. Au terme de cette grossesse, naît une fil-

lette de poids normal, bien portante. L’enfant présente

cependant une clitoridomégalie isolée, conduisant

à des dosages hormonaux qui vont écarter un bloc

enzymatique surrénalien.

L’hirsutisme maternel va perdurer dans le post-partum,

s’aggravant même au fil des années au niveau du visage,

de la poitrine, du dos, des mains, de la ligne blanche

abdominale et des membres inférieurs. Une à deux

épilations hebdomadaires sont devenues nécessaires,

mais la jeune femme s’en accommode. Après l’accou-

chement, 3 dosages de testostérone totale sont réalisés

chez Mme B., en 2007, 2009 et 2011 ; ils montrent des

taux élevés, respectivement à 1,69, 2,14 et à 1,50 ng/ml

(N < 0,76). Ces premières analyses n’ont pas été suivies

d’explorations étiologiques complémentaires.

Mme B. se juge par ailleurs en excellente santé et n’a

jamais ressenti de gêne ni de douleur abdominale.

Une évaluation endocrinologique est proposée à l’issue

de la consultation présente.

Examen clinique

L’examen note un hirsutisme évident, diffus, isolé, ins-

tallé brutalement 8 années auparavant, modérément

évolutif depuis. Le score de Ferriman et Gallwey est

à 24/36. Les autres signes d’hyperandrogénie (acné,

alopécie, morphotype masculin, etc.) sont absents. Il

n’y a pas d’hypercorticisme associé. L’état général est

en effet conservé, la tension artérielle est mesurée à

106/73 mmHg, le poids est de 63 kg pour une taille

de 1,68 m.

Analyses hormonales

✓17 hydroxyprogestérone : 1,35 ng/ml (N < 5,2).

✓Sulfate de DHEA : 688 μg/dl (N < 340).

✓Androsténedione : 11,55 ng/ml (N < 2,07).

✓Testostéronémie : 1,33 ng/ml (N < 0,76).

Examens morphologiques

✓

Échographie ovarienne : ovaires de taille normale,

non kystiques (pelvis et abdomen non explorés).

✓

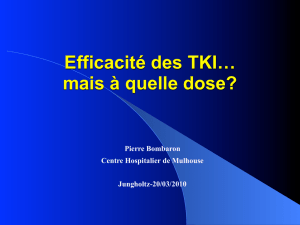

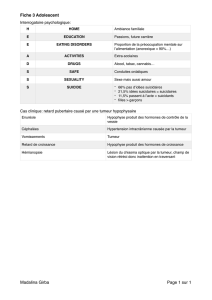

TDM surrénalienne en coupes fines, injectée (image) :

présence d’une masse surrénalienne gauche mesurant

8 cm de grand axe, bien limitée, de densité spontanée

égale à 40 UH, avec un lavage absolu de 50 % et un

Image. TDM abdominale coupe axiale : mise en évidence d’une masse surrénalienne gauche.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2012

276

Cas clinique

lavage relatif de 37 %. La lésion est homogène, sans

calcifications, sans image de thrombus dans la veine sur-

rénalienne. La glande surrénale controlatérale est fine.

Complément d’investigation

✓

Pas d’argument pour un cancer du sein, un lym-

phome, un cancer pulmonaire, un mélanome ; à l’exa-

men clinique, la masse surrénalienne n’est pas palpable.

✓Normalité du dosage des autres stéroïdes surréna-

liens, des métanéphrines plasmatiques et urinaires, de

la chromogranine A.

✓

Scintigraphie TEP-TDM au 18FDG : la masse surréna-

lienne est le siège d’un hypermétabolisme glucidique

modéré : SUV (max) = 3,3 g/ml, et rapport SUV tumeur/

foie = 0,8. Il n’y a pas d’autres foyers de fixation du FDG

sur le corps entier.

Diagnostic retenu

Le diagnostic est celui d’une tumeur surrénalienne viri-

lisante. La tumeur est volumineuse mais non remaniée

(sans zone évocatrice de saignement ou de nécrose

intratumorale) et non hypermétabolique. Elle sécrète

des androgènes de manière exclusive. L’hirsutisme est

isolé, d’aggravation progressive. L’imagerie corps entier

ne décèle pas de lésion suspecte de métastase après

au moins 8 années d’évolution tumorale.

Traitement

Il consiste en une surrénalectomie gauche associée à un

curage ganglionnaire réalisé par laparotomie. L’examen

anatomopathologique définitif est en faveur d’une

tumeur cortico-surrénalienne de score de Weiss égal

à 2/9, sans envahissement ganglionnaire, vasculaire ni

capsulaire. L’index Ki67 est de 1,5 %. La tumeur d’exé-

rèse complète est classée en lésion de bon pronostic

(analyse des marqueurs moléculaires pronostiques en

cours). Un traitement adjuvant par O,p’DDD ne semble

pas indiqué. En postopératoire, les taux d’androgènes

se normalisent. Une surveillance clinique et un scanner

abdominal sont néanmoins organisés à distance en

raison de la taille tumorale au diagnostic.

Discussion

Dans cette observation, l’argumentation diagnostique

(hyperandrogénie tumorale ? malignité ? bénignité ?) s’est

modifiée au fur et à mesure de l’analyse des éléments

cliniques et paracliniques. Dans un premier temps, on

pouvait présumer d’un hirsutisme d’origine tumorale

sur l’intensité de l’expression clinique et le taux de testo-

stérone sérique. Dans un second temps, on évoquait a

contrario la possible bénignité de cette tumeur cortico-

surrénalienne malgré sa taille, en raison de la latence

d’évolution, de l’aspect homogène en tomodensitométrie

et de l’absence de fixation significative en 18TEP-FDG.

Dès le départ, plusieurs éléments cliniques orientaient

vers une vraisemblable origine tumorale de l’hirsutisme.

C’est, d’abord, la rapidité d’installation de l’hirsutisme

– en quelques mois –, son étendue et son intensité

avec un score de Ferriman et Gallwey non équivoque.

Les circonstances d’apparition sont également inha-

bituelles. La grossesse est en effet une période durant

laquelle la mère est théoriquement protégée de l’effet

des androgènes par une synthèse accrue de la protéine

de transport de la testostérone, par l’aromatisation des

androgènes par le placenta et par la surproduction de

progestérone (1).

D’autre part, la virilisation des organes génitaux

externes chez l’enfant devait témoigner d’une impré-

gnation androgénique particulièrement importante et

prolongée. La masculinisation d’un fœtus féminin par

le passage transplacentaire d’androgènes provenant de

la mère est de fait un événement rarissime : c’est géné-

ralement le fait d’une prise d’hormones virilisantes, et,

exceptionnellement, la conséquence d’une tumeur

surrénalienne androgénosécrétante. L.F. Morris et al.

ont néanmoins décrit le cas d’une ambiguïté sexuelle

chez un nouveau-né de caryotype 46 XX causée par

un carcinome cortico-surrénalien maternel sécrétant

des androgènes et du cortisol. Fait remarquable, la

patiente était parfaitement asymptomatique avant sa

grossesse. Une surexpression de récepteurs LH/HCG par

la tumeur maternelle était mise en évidence, avançant

l’hypothèse que la grossesse ait pu stimuler à la fois la

croissance tumorale et la production des hormones

masculinisantes (2). La similitude du cas étudié par

L.F. Morris et al. avec le nôtre – en particulier, l’histoire

clinique gestationnelle – nous a conduit également

à demander la recherche de récepteurs illégitimes à

l’HCG sur la tumeur maternelle (étude en cours).

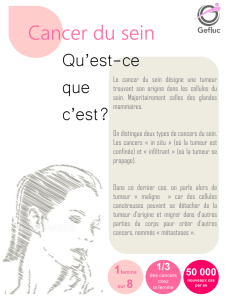

Le taux de testostérone devait faire suspecter une cause

tumorale. Chez la femme, une testostéronémie totale

supérieure à 1,5, voire 2 ng/ml permet en théorie de

départager le syndrome des ovaires polykystiques

(SOPK) d’étiologies tumorales plus rares mais graves

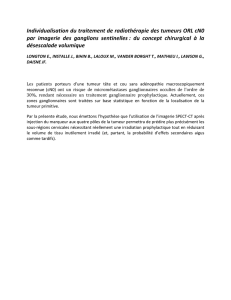

(3). La figure ci-contre résume ainsi les orientations

diagnostiques en fonction de la testostérone totale et

de l’anamnèse clinique (4).

En termes de fréquence, les étiologies de l’hirsu-

tisme chez la femme sont largement dominées

par le syndrome des ovaires polykystiques dont la

prévalence varie entre 72 % et 86 % selon les séries

(5). Les causes minoritaires sont représentées par

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2012

277

Tumeur surrénalienne androgéno sécrétante : un cas d’hirsutisme peu ordinaire

le déficit en 21 hydroxylase (moins de 5 % des cas),

d’autres endocrinopathies (syndrome de Cushing,

hyperprolactinémie, dysthyroïdie, acromégalie) et

l’hirsutisme idiopathique. La prévalence des tumeurs

androgéno-sécrétantes chez les patientes consultant

pour hirsutisme apparaît extrêmement faible, éva-

luée à 0,2 %, et la moitié de ces cas sont malins (6-7).

Cette estimation demande néanmoins confirmation,

car les données disponibles proviennent de séries

rétrospectives s’intéressant aux tumeurs androgéno-

sécrétantes diagnostiquées dans des circonstances

diverses et elles ne sont pas issues de l’analyse d’une

population de femmes explorées de premier abord

pour hirsutisme.

Dans l’observation présente, l’évolution rapide, la sévé-

rité des symptômes et la taille tumorale de 8 cm auraient

pu faire craindre la malignité (8). Cependant, l’absence

de caractère multisécrétoire, la latence d’évolution,

l’absence d’extension locorégionale au scanner et les

caractéristiques en 18TEP-FDG évoquaient finalement

une tumeur indolente.

Les critères discriminants pour préjuger de la nature

maligne ou bénigne sont en général le profil sécrétoire,

la taille lésionnelle associée à d’autres caractéristiques

tomodensitométriques, l’avidité ou non de la tumeur

pour le FDG.

Les publications corrélant la taille et la nature des

tumeurs surrénaliennes sécrétant exclusivement des

androgènes sont rares et rassemblent de faibles effectifs.

Dans une série rétrospective et pédiatrique regroupant

23 patients ayant une tumeur surrénalienne andro-

géno-sécrétante, une tumeur surrénalienne mesurant

plus de 10 cm était maligne dans 100 % des cas, tandis

qu’une tumeur mesurant moins de 5 cm était toujours

bénigne. Entre 5 et 9 cm, la tumeur était bénigne dans

7 cas sur 10 (9).

Nous disposons chez l’adulte de l’étude rétrospective

lilloise colligeant 21 cas de tumeurs cortico-surréna-

liennes sécrétant des androgènes de manière exclu-

sive et identifiées parmi 801 tumeurs surrénaliennes

opérées entre 1970 et 2003. Cette revue confirme

la rareté de cette entité. Le groupe de 11 cas de

tumeurs bénignes ou indéterminées (score de Weiss

≤ 3) a été comparé au groupe de 10 cas de tumeurs

malignes (score de Weiss ≥ 4). Il s’agissait unique-

ment de femmes. L’âge et la nature des androgènes

secrétés n’étaient pas différents. En revanche, le taux

de testostérone totale était 2,6 fois plus élevé dans

le groupe des tumeurs malignes. De même, taille et

masse tumorale étaient significativement plus impor-

tantes dans le groupe de cas de tumeur maligne (13,7

versus 9,2 cm et 1 462 versus 206 g) [10].

Même lorsque le scanner n’apporte pas les éléments

nécessaires au diagnostic, la place de la TEP-FDG

dans le diagnostic de malignité des tumeurs surré-

naliennes est encore débattue. Le consensus pour

la prise en charge des incidentalomes surrénaliens,

publié en 2007 sous l’égide de la SFE, ne recomman-

dait la réalisation d’une TEP au FDG qu’en situation

de néoplasie évidente (tumeur d’emblée suspecte

ou volumineuse en TDM ou en IRM, recherche d’un

foyer tumoral extra-surrénalien, recherche d’un lym-

phome, etc.), en raison de la faible prévalence des

cortico-surrénalomes comparée à la fréquence des

tumeurs surrénaliennes de plus de 1 cm découvertes

par hasard à l’imagerie (11). Dans une méta-analyse

récente regroupant les résultats de 21 études, soit

l’analyse de 1 391 lésions surrénaliennes (824 bénignes,

567 malignes), la sensibilité et la spécificité de la TEP

au FDG pour différencier une tumeur bénigne d’une

tumeur maligne était respectivement de 97 % (IC

95

:

0,93-0,98) et de 91 % (IC95 : 0,87-0,94) [12]. Un para-

mètre discriminant et reproductible dans un centre

donné semble être le rapport de SUVmax tumeur/foie.

Selon M. Okada et al., dont le travail repose sur l’étude

de 35 tumeurs surrénaliennes dont 19 malignes, ce

rapport, lorsqu’il est supérieur à 1,8 permettait de dif-

férencier une tumeur maligne d’une tumeur bénigne,

avec une sensibilité de 85 %, une spécificité de 100 %,

une valeur prédictive positive de 100 % et une valeur

prédictive négative de 83 % (13).

Même en l’absence de contexte néoplasique connu,

la TEP au 18FDG semble pouvoir prédire la malignité

Figure. Arbre décisionnel devant un cas d’hirsutisme (adapté de [4]).

Hirsutisme

Testostérone

Récent

Virilisation

> 2 ng/ml

Imagerie des

surrénales et des ovaires

Tumeur

(0,6 % à 2,1 %)

Depuis la puberté

Oligoménorrhée

< 1,5 ng/ml

Échographie des ovaires

17-OH progestérone

SOPK (72 % à 86 %)

ou bloc 21-hydroxylase (1,4 % à 4 %)

Ancien

Règles régulières

Cycles ovulatoires

< 0,6 ng/ml

Échographie des ovaires

normale

Hirsutisme idiopathique ?

(5 % à 8%)

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2012

278

Nouvelles de l’industrie pharmaceutique

Communiqués des conférences de presse, symposiums, manifestations organisés par l’industrie pharmaceutique

Cas clinique

d’une tumeur surrénalienne d’après l’étude prospective

menée à Cochin et s’intéressant spécifiquement à la

question. Dans cette série de 77 tumeurs surrénaliennes

de diagnostic histologique prouvé (43 adénomes,

22 carcinomes, 12 tumeurs non corticales), le recours

à un rapport SUV max tumeur/foie avec un seuil de 1,45

permettait de distinguer un carcinome cortico-surréna-

lien d’un adénome avec une sensibilité de 100 % et une

spécificité de 88 %. Les auteurs ont également souligné

une forte corrélation entre le rapport SUV max tumeur/

lésion et le score de Weiss en cas de tumeur corticale.

En revanche, l’intensité de la fixation en TEP au FDG

n’était pas corrélée à la capacité sécrétoire lésionnelle

(14). Dans le cas clinique présent, le rapport SUVmax

tumeur/lésion est à 0,8 avec un score de Weiss de 2/9

correspondant aux observations de Cochin.

L’adénome cortico-surrénalien mesure en général moins

de 5 cm. Un score de Weiss de 0 ou 1 permet d’exclure

la malignité avec un faible risque d’erreur. Un score de

Weiss ≥ 4 signe la malignité. Les cas de score intermé-

diaire doivent inciter à une certaine prudence, surtout

s’il existe des éléments atypiques (comme la taille tumo-

rale), car la lecture des items du score de Weiss peut

être prise en défaut. La caractérisation d’éventuelles

anomalies génétiques (perte d’hétérogyzotie en 11p15,

17p13, surexpression d’IGF-II, de p53, de la βcaténine…)

peut aider à mieux apprécier le risque de rechute pour

adapter la surveillance au long cours.

■

1.Kanova N, Bičíková M. Hyperandrogenic states in pregnancy.

Physiol Res 2011;60(2):243-52.

2.

Morris LF, Park S, Daskivich T et al. Virilization of a female

infant by a maternal adrenocortical carcinoma. Endocrine

Practice 2011;(17)2:

3.Pugeat M, Déchaud H, Raverot V et al. Recommandations

pour l’exploration des hyperandrogénies. Ann Endocrinol

2010;7:e3-e8.

4.Droumaguet C, Salenave S, Brailly-Tabard S, Young J.

Hyperandrogénie et hirsutisme. EMC (Elsevier Masson SAS,

Paris), Endocrinologie-Nutrition 2010;10-033-G-10.

5.Azziz R, Sanchez LA, Knochenhauer ES et al. Androgen excess

in women: experience with over 1000 consecutive patients. J

Clin Endocrinol Metab 2004;89:453-62.

6.Carmina E, Rosato F, Jannì A, Rizzo M, Longo RA. Extensive

clinical experience: relative prevalence of different androgen

excess disorders in 950 women referred because of clinical

hyperandrogenism. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:2-6.

7.Kaltsas GA, Isidori AM, Kola BP et al. The value of the low-

dose dexamethasone suppression test in the differential

diagnosis of hyperandrogenism in women. J Clin Endocrinol

Metab 2003;88:2634-43.

8.Allolio B, Fassnacht M. Adrenocortical carcinoma: clinical

update. J Clin Endocrinol Metab 2006 91(6):2027-37.

9.Wolthers OD and al. Androgen secreting adrenocorti-

cal tumours. London Centre for Paediatric Endocrinology,

Middlesex Hospital, UK.

10.Moreno S, Montoya G, Armstrong J et al. Profile and out-

come of pure androgen-secreting adrenal tumors in women:

experience of 21 cases. Surgery 2004;136(6):1192-8.

11.Tabarin A, Bardet S, Bertherat J et al. Exploration and

management of adrenal incidentalomas. French Society of

Endocrinology Consensus. Ann Endocrinol 2008;69:487-500.

12.

Boland GW, Dwamena BA, Jagtiani Sangwaiya M et al.

Characterization of Adrenal Masses by Using FDG PET: A

Systematic Review and Meta-Analysis of Diagnostic Test

Performance. Radiology 2011;(259):1.

13.Okada M, Shimono T, Komeya Y et al.

Adrenal masses:

the value of additional fluorodeoxyglucose-positron emission

tomography/computed tomography (FDG-PET/CT) in diffe-

rentiating between benign and malignant lesions. Ann Nucl

Med 2009;23(4):349-54.

14. Groussin L, Bonardel G, Silvéra S et al.

18F-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography for

the Diagnosis of Adrenocortical Tumors: A Prospective Study in

77 Operated Patients. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:1713-22.

Références

bloc-NoTes

Société francophone du diabète

et Société de néphrologie

Journée thématique

auralieulevendredi7décembre2012,de8h45à17h00

Centre d’information scientifique de l’Institut Pasteur (CIS)

Institut Pasteur - 28, rue du docteur-Roux - 75015 PARIS

Organisation :

Michel Marre (Paris)

Maurice Laville (Lyon)

Samy Hadjadj (Poitiers)

Contact : Carte blanche

Tél. : +33(0) 5 63 72 30 68

Fax : +33(0) 5 63 72 30 32

Contact. jthem@sfdiabete.cborg.ne

1

/

4

100%