Complications des urétérostomies cutanées trans

Utilisées pour la première fois en France dès 1909 par M

ARION

,les

urétérostomies cutanées trans-intestinales ont été reprises et vulgari-

sées aux USA par B

RICKER

dans les années 50. En effet, en 1950,

B

RICKER

adécrit l’utilisation d’un segment iléal pour créer un réser-

voir vésical [3]. Mais quelques années plus tard, pour éviter les

risques de reflux et de détérioration du haut appareil urinaire, il a

décrit la dérivation des urines à la peau par l’intermédiaire d’un gref-

fon iléal dans lequel étaient anastomosés les uretères [4]. La popula-

rité de l’urétérostomie cutanée trans-iléale (UCTI) s’expliquait par

l’alternative qu’elle offrait sur l’urétérostomie cutanée directe, d’ap-

pareillage difficile, et sur l’urétéro-sigmoïdostomie (opération de Cof-

fey), source de complications infectieuses (reflux urétéral septique),

métaboliques (acidose hyperchlorémique) et néoplasiques.

L’interposition d’un segment intestinal entre les uretères et la peau

offre en effet plusieurs avantages : elle utilise les uretères sur place,

sans traction, ce qui réduit considérablement les risques de nécrose

ischémique et de sténose de l’extrémité urétérale ; elle permet une

stomie unique appareillable sans intubation ; enfin, elle favorise,

grâce au péristaltisme intestinal, un drainage actif des urines, le gref-

fon iléal servant de conduit contractile et non de réservoir inerte.

L’UCTI est un mode de dérivation urinaire dont la diffusion a été

très large et qui a subi l’épreuve du temps. Depuis sa description

initiale, cette intervention simple et fiable n’a subi que peu de

modifications, concernant surtout le mode de réimplantation urété-

rale [10, 19]. De nombreuses séries ont été publiées et les compli-

cations sont actuellement bien connues, la principale critique res-

tant celle d’une mauvaise protection de la fonction rénale à long

terme [2]. Ce risque, la nécessité d’un appareillage et des taux de

complications précoces et tardives variant de 33% à 80% selon les

équipes, sont à l’origine de travaux ayant conduit à la mise au point

de dérivations urinaires continentes [29]. De plus, l’utilisation d’un

segment intestinal complique l’acte opératoire et surtout leurs sui-

tes. En effet, au risque inhérent à toute chirurgie digestive intra-

péritonéale (fistule digestive et iléus paralytique notamment) s’a-

◆

ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (2005), 15, 23-29

Complications des urétérostomies cutanées trans-iléales selon Bricker.

Analyse d’une série de 246 patients

Jean-François HÉTET (1),Jérôme RIGAUD (1),Georges KARAM (1),Pascal GLÉMAIN (1),Loïc LE NORMAND (1),

Olivier BOUCHOT (1),Jean-Claude LE NÉEL (2),Jean-Marie BUZELIN (1)

(1) Clinique Urologique, (2) Clinique Chirurgicale A, CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France

RESUME

Objectif :Le but de cette étude rétrospective a été d’évaluer la mortalité et les morbidités précoce et tardive des

urétérostomies cutanées trans-iléales (UCTI) opérées selon la technique de Bricker.

Patients et Méthodes :Entre janvier 1990 et décembre 2002, 246 UCTI ont été réalisées dans notre centre, chez

164 hommes (67%) et 82 femmes (33%), d’âge moyen 64 ans (de 9 à 90 ans). Une UCTI a été réalisée dans 73,6%

des cas pour une pathologie tumorale sous-jacente (cancers de prostate, de vessie, du col utérin, colique), et dans

26,4% des cas pour une pathologie non tumorale (vessie neurologique, vessie radique, exstrophie vésicale ou cys-

tite incrustante). Une cystectomie a été associée à l’UCTI dans 62,2% des cas. Le recul moyen était de 24 mois

(de 1 à 151 mois). Les paramètres étudiés étaient : la mortalité et les complications précoces et tardives, médi-

cales ou chirurgicales, urologiques et digestives.

Résultats :La mortalité post-opératoire a été de 6,9% (17 décès, dont 16 chez les patients pour lesquels l’indica-

tion de l’UCTI était une pathologie tumorale). La morbidité précoce a été marquée par des complications diges-

tives (iléus, fistule, éviscération) dans 46 cas (18,7%), dont 25 ayant nécessité une reprise chirurgicale. Une com-

plication d’ordremédical a été notée chez 41 patients (16,7% des opérés), responsable de 60% de la mortalité

post-opératoire (10 des 17 décès). Une fistule urinaire a été observée chez 7 patients (2,8%). La morbidité tardi-

ve a été de type pariétal (éventration, hernie péri-stomiale, sténose de la stomie) dans 18,3% des cas. Sur le plan

urologique, elle a été marquée par des pyélonéphrites aiguës (11%), des sténoses urétéro-iléales (4,9%) et des

lithiases urinaires (4,9%).

Conclusion :L'UCTI selon Bricker est une intervention dont la mortalité n’est pas négligeable, surtout chez les

patients pour lesquels elle est indiquée pour une pathologie tumorale. Les complications précoces sont essentiel-

lement de type digestif alors que les complications tardives sont plutôt pariétales ou urologiques.

Mots clés : Complications chirurgicales, cystectomie, dérivation urinaire cutanée, morbidité, sténose urétéro-iléale, urété-

rostomie.

23

Manuscrit reçu : mai 2004, accepté : décembre 2004

Adresse pour correspondance : Dr. J.F. Hétet, Clinique Urologique, CHU Hôtel-Dieu,

1, place Alexis Ricordeau, 44093 Nantes Cedex 1.

e-mail : [email protected]

Ref : HÉTET J.F., RIGAUD J., KARAM G., GLÉMAIN P., LE NORMAND L.,

BOUCHOT O., LE NÉEL J.C., BUZELIN J.M., Prog. Urol., 2005, 15, 23-29

joutent ceux de l’anastomose urétéro-iléale (fistule urinaire, nécro-

se partielle ou totale du conduit intestinal).

Ala lumière de l’expérience acquise actuellement, il nous a semblé

intéressant de faire le point sur ce procédé de dérivation urinaire.

Nous rapportons donc, de façon rétrospective, notre expérience des

UCTI selon la technique de BRICKER,réalisées dans notre centre

entre janvier 1990 et décembre 2002. Nos résultats seront ensuite

comparés aux principales séries de la littérature.

PATIENTS ET METHODES

La technique originale d’UCTI décrite par BRICKER était d’anasto-

moser directement l’extrémité de chaque uretère dans le greffon

iléal sur le bord anti-mésentérique par une série de points séparés

extra-muqueux [4]. Nous avons utilisé les techniques d’anastomo-

ses urétéro-digestives décrites par WALLACE,le principe étant de

spatuler les deux uretères pour élargir les anastomoses urétéro-

digestives et ainsi éviter les sténoses anastomotiques. Les anasto-

moses urétéro-iléales étaient systématiquement intubées par des

sondes urétérales extériorisées par la stomie et laissées en place jus-

qu’à cicatrisation (une dizaine de jours).

Nous avons étudié rétrospectivement sur une période de 12 ans (du

1er janvier 1990 au 31 décembre 2002), les dossiers de l’ensemble

des patients ayant été opérés dans notre centre d’une dérivation uri-

naire selon BRICKER. Pour chaque patient ont été détaillées l’indi-

cation de la dérivation urinaire, les complications précoces (appa-

rues pendant la période d’hospitalisation et durant le premier mois

post-opératoire) et les complications tardives (survenues durant la

surveillance). Nous n’avons pas rapporté les troubles métaboliques,

les éventuelles difficultés d’appareillage de la stomie, ni apprécié

l’évolution de la fonction rénale et la qualité de vie de ces patients

porteurs de ce mode de dérivation urinaire.

RESULTATS

Pendant la période étudiée, 254 UCTI selon Bricker ont été réali-

sées consécutivement dans notre service. Les dossiers cliniques de

246 patients ont pu être exploités et inclus dans cette étude (Tableau

I). Il s’agissait de 164 hommes (66,7% de la population) et de 82

femmes (33,3%). L’âge moyen des patients était de 64,2 ± 14,6 ans

(de 9 à 90 ans). Une UCTI a été réalisée dans 73,6% des cas pour

une pathologie tumorale sous-jacente (cancers de vessie, prostate,

col utérin et colon sigmoïde), et dans 26,4% des cas dans un contex-

te non tumoral (vessie neurologique, vessie radique, exstrophie

vésicale et cystite incrustante).

Une cystectomie totale a été associée à l’UCTI chez 153 patients

(62,2% des cas), alors qu’une simple dérivation urinaire sans cys-

tectomie a été décidée pour 93 patients (37,8%). Une radiothérapie

externe pré-opératoire a été réalisée chez 33 patients (13,4% de la

population), et une radiothérapie adjuvante à la chirurgie de dériva-

tion urinaire dans 2 cas (0,8%).

Nous avons observé 17 décès dans les 30 jours suivant l’interven-

tion, soit une mortalité post-opératoire toute indication confondue

de 6,9% (Tableau II). La mortalité post-opératoire était de 8,8% (16

décès) dans le groupe des patients ayant nécessité une UCTI pour

une pathologie tumorale, contre 1,6% (1 décès) dans le groupe des

patients chez qui la dérivation urinaire était indiquée dans un

contexte non tumoral (Tableau III). Dans 60% des cas, la mortalité

post-opératoire était d’origine multifactorielle ou en rapport avec

une complication médicale (10 des 17 décès). Dans 40% des cas, la

mortalité post-opératoire était directement en rapport avec une

complication chirurgicale de mauvais pronostic (5 fistules digesti-

ves et 2 fistules urinaires). La mortalité globale de la série, toute

indication confondue, était de 25,6% (63 décès), pour un recul

moyen de 24 ± 33 mois (de 1 à 151 mois) (Tableau II).

Une occlusion intestinale a compliqué les suites post-opératoires de

31 patients (12,6%). Dans 21 cas (8,5%) il s’agissait d’un iléus

paralytique ou d’une reprise tardive du transit intestinal ayant cédé

sous simple aspiration digestive, alors que dans 10 autres cas

(4,1%), l’évolution vers l’occlusion aiguë vraie du grêle a nécessi-

té une reprise chirurgicale. Les autres complications chirurgicales

précoces regroupaient : 7 fistules urinaires (2,8%), 8 fistules diges-

tives (3,3%), 7 éviscérations (2,8%) et 21 désunions de la cicatrice

ou abcès de paroi (8,5%).

Les UCTI compliquées de fistule urinaire étaient indiquées pour

une pathologie tumorale dans 5 cas (4 tumeurs vésicales et 1 cancer

de prostate) et dans 2 cas dans un contexte non tumoral (vessie

neurologique). Des 7 fistules urinaires, seul le patient dérivé dans

un contexte de tumeur prostatique avait eu une radiothérapie pré-

opératoire. La survenue d’une fistule urinaire était une complication

de mauvais pronostic car responsable de 2 décès sur 7 patients (soit

J.F. Hétet et coll., Progrès en Urologie (2005), 15, 23-29

24

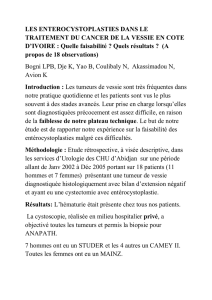

Tableau I. Caractéristiques générales de la population étudiée.

Période d’étude 1990 - 2002

Nombre de patients 246

Hommes 164 66 ,7%

Femmes 82 33,3%

Age moyen (années) 64,2 ± 14,6 9 - 90

Cancer de vessie 156 63,4%

Vessie neurologique 48 19,5%

Cancer de prostate 15 6,1%

Indications Vessie radique 13 5,3%

Cancer du col utérin 8 3,3%

Exstrophie vésicale 3 1,2%

Cystite incrustante 2 0,8%

Cancer colique 1 0,4%

Cystectomie associée 153 62,2%

Dérivation urinaire isolée 93 37,8%

Radiothérapie Pré-opératoire 33 13,4%

Post-opératoire 2 0,8%

Recul moyen (mois) 24 ± 33 1 - 151

Tableau II. Complications précoces et tardives des urétérostomies

cutanées trans-iléales.

Complications précoces Iléus paralytique 21 8,5%

Occlusion intestinale opérée 10 4,1%

Fistule urinaire 7 2,8%

Fistule digestive 8 3,3%

Abcès de paroi 21 8,5%

Eviscération 7 2,8%

Fièvre > 38,5° 22 8,9%

Ulcère gastro-duodénal 6 2,4%

Phlébite/Embolie pulmonaire 5 2%

Autres complications médicales 8 3,3%

Mortalité post-opératoire 17 6,9%

Complications tardives Dilatation pyélo-urétérale 28 11,4%

Pyélonéphrite aiguë 27 11%

Sténose urétéro-iléale 12 4,9%

Eventration 17 6,9%

Hernie péri-stomiale 19 7,7%

Lithiase urinaire 12 4,9%

Sténose de la stomie 9 3,7%

Mortalité globale 63 25,6%

28,6% de mortalité dans le premier mois post-opératoire). Les fis-

tules urinaires évoluaient vers un tarissement spontané (2 cas) ou

nécessitaient une attitude plus agressive passant par une reprise chi-

rurgicale avec réalisation d’une nouvelle anastomose urétéro-iléale

(dans 5 cas, dont 2 décès).

Les UCTI qui se sont compliquées d’une fistule digestive étaient

indiquées pour une pathologie tumorale dans 7 cas (6 tumeurs vési-

cales et 1 cancer du col utérin) et pour vessie neurologique chez une

patiente. Aucune des 8 fistules digestives n’est survenue dans un

contexte de radiothérapie pré ou post-opératoire. La survenue d’une

fistule digestive était une complication de très mauvais pronostic

car responsable de 5 décès sur 8 patients (soit une mortalité post-

opératoire de 62,5%). Un tarissement spontané de la fistule a été

obtenu dans 1 cas, les 7 autres fistules digestives ayant nécessité

une reprise chirurgicale. Il s’agissait alors d’une fistule rectale par

lâchage d’une plaie rectale reconnue et suturée lors de la cystecto-

mie dans 1 cas, d’une fistule grêle non vue en per-opératoire dans 2

cas et d’une simple désunion voire d’un lâchage complet de la sutu-

re du rétablissement de la continuité digestive dans les 4 autres cas.

Sept patients se sont compliqués d’éviscération (2,8% des cas).

L’indication de la dérivation urinaire était une pathologie tumorale

dans 4 cas (3 cancers de vessie et 1 cancer du col utérin), une ves-

sie radique chez 1 patient et un contexte non tumoral dans 2 cas

(vessie neurologique). Nous n’avons à déplorer aucun décès en

période post-opératoire dans le groupe des patients ayant présenté

une éviscération.

Parmi les complications médicales précoces, nous avons observé

une fièvre supérieure à 38,5° en rapport avec une infection urinai-

re, une pneumopathie ou une septicémie à point de départ cutané

chez 22 patients (8,9%). Six patients (2,4%) ont présenté un ulcère

gastro-duodénal et 5 patients (2%) une thrombophlébite des memb-

res inférieurs compliquée ou non d’embolie pulmonaire. Enfin, 8

patients (3,3%) ont présenté d’autres complications médicales

diverses (accidents vasculaires cérébraux, poussées d’insuffisance

cardiaque, infarctus du myocarde et ischémies artérielles aiguës des

membres inférieurs).

Les complications urinaires étaient les complications tardives les

plus fréquentes. On a en effet observé un ou plusieurs épisodes de

pyélonéphrite(s) aiguë(s) chez 27 patients (11%), des lithiases de

l’appareil urinaire chez 12 patients (4,9%) et une dilatation pyélo-

urétérale chez 28 patients (11,4%), dilatations rapportées à 12 sté-

noses de l’anastomose urétéro-iléale (4,9%).

Les sténoses siégeaient préférentiellement sur l’uretère gauche (9

fois, soit dans les 3/4 des cas). Les dérivations urinaires qui se sont

compliquées de sténose étaient indiquées dans un contexte tumoral

dans 8 cas (6 cancers de vessie, 1 cancer colique et 1 cancer du col

utérin), pour vessie radique dans 3 cas et pour vessie neurologique

chez un patient (Tableau IV). Au total, 4 patients avaient eu une

radiothérapie pré-opératoire. Cinq sténoses ont été rapportées à une

compression urétérale extrinsèque sur une récidive tumorale, trai-

tées par reprise chirurgicale et réfection du Bricker dans 3 cas et

dérivation palliative par sonde simple J dans 2 cas. Deux sténoses

ont évolué progressivement à bas bruit et ont nécessité une néphrec-

tomie pour un rein détruit et infecté. Enfin, 2 sténoses ont été trai-

tées avec succès par dilatation au ballonnet et 3 sténoses par des

changements itératifs de sondes simple J.

La morbidité tardive a été de type pariétal avec 19 hernies péri-sto-

miales (7,7%), 17 éventrations de la voie d’abord (6,9%) et une sté-

nose de la bouche de stomie chez 9 patients (3,7%).

DISCUSSION

Il est difficile d’étudier objectivement les complications des urété-

rostomies cutanées trans-iléales rapportées dans la littérature. En

effet, les séries sont très hétérogènes en terme de nombre de

patients, d’indications opératoires et dans leur façon de rapporter et

d’analyser leurs complications.

COMPLICATIONS PRECOCES (Tableau V)

Mortalité opératoire

En retenant dans ce cadre les décès survenus dans les 30 jours qui

suivent l’intervention, le taux de mortalité opératoire de notre série

était de 6,9%. Les taux rapportés dans la littérature varient de 1,2%

à14,4%. En règle générale, les séries les plus anciennes retrouvent

une mortalité opératoire plus élevée. Ainsi, sur une série ancienne

(1956-1968), JOHNSON anoté un taux de mortalité opératoire de

14,4% [15]. Le même auteur rapporte une nette diminution de ce

taux à 3,3% sur une série plus récente (1968-1975) [16]. Cette dimi-

nution de la mortalité opératoire est à mettre à l’actif d’une meilleu-

J.F. Hétet et coll., Progrès en Urologie (2005), 15, 23-29

25

Tableau III. Indications et étiologie des décès post-opératoires.

Patients Sexe Age opératoire (années) Indication opératoire Causes décès

1 H 57 Cancer vessie Fistule digestive

2 F 55 Cancer vessie Fistule urinaire

3F 78,6 Cancer col utérus Défaillance multiviscérale

4 H 84 ,3 Cancer prostate Fistule digestive

5 H 61,2 Cancer vessie Fistule digestive

6 H 67 Cancer vessie Fistule urinaire

7F 78 Cancer col utérus Défaillance multiviscérale

8 H 68,6 Cancer vessie Infarctus myocarde massif

9 F 71,5 Cancer vessie Choc hémorragique

10 H 71,1 Cancer vessie Infarctus myocarde massif

11 H 90 Cancer vessie Fistule digestive

12 F 82 Cancer vessie Fistule digestive

13 H 54,6 Vessie neurologique Défaillance multiviscérale

14 F 83 Cancer vessie AVC ischémique

15 H 63,4 Cancer prostate Embolie pulmonaire massive

16 H 70,4 Cancer vessie Défaillance multiviscérale

17 H 75,6 Cancer vessie Embolie pulmonaire massive

re maîtrise de la technique opératoire et à une amélioration de la

réanimation post-opératoire. Seize (94% des cas) des 17 décès post-

opératoires de notre série sont survenus dans les suites d’une UCTI

motivée pour une indication tumorale. De plus, dans 60% des cas,

la mortalité post-opératoire était d’origine multifactorielle ou en

rapport avec une complication médicale (10 des 17 décès). Ainsi, la

mortalité post-opératoire nous semble donc être une complication

davantage liée au terrain que relever de la technique chirurgicale

elle-même.

Occlusions intestinales

Le taux d’occlusions aiguës post-opératoires du grêle varie entre

1,8% et 23,6%. Cette différence excessive vient du fait que la dis-

tinction entre iléus paralytiques, reprises tardives du transit intesti-

nal et occlusions vraies nécessitant une reprise chirurgicale est par-

fois difficile et n’est pas clairement faite dans les séries de la litté-

rature. Nous avons ainsi observé un taux d’occlusion intestinale

post-opératoire de 12,6%, et un taux de reprise chirurgicale pour

occlusion vraie de 4,1%. Ce taux d’occlusion n’est pas propre aux

séries d’urétérostomies cutanées trans-iléales et se voit dans des

proportions similaires après toute chirurgie digestive intra-périto-

néale.

Fistules urinaires

Les fistules urétéro-digestives surviennent en général vers le 8ème

jour post-opératoire avec une fréquence variant de 1,5% à 25% des

cas. Nous avons noté dans notre série 7 fistules urinaires (2,8%),

complication de mauvais pronostic car responsable de 2 décès. Ces

fistules ont évolué vers un tarissement spontané dans 2 cas, ou ont

nécessité une reprise chirurgicale avec réalisation d’une nouvelle

anastomose urétéro-iléale (dans 5 cas, dont 2 décès). Le tarissement

spontané des fistules urinaires n’est pourtant pas toujours synony-

me de guérison mais peut correspondre, en fait, à l’évolution vers la

sténose de l’anastomose urétéro-iléale [14]. Ces fistules sont plus

fréquentes chez les patients ayant eu une radiothérapie pré-opéra-

toire [29]. Une préservation de la vascularisation urétérale, une

recoupe saine et bien vascularisée, l’absence de tension des anasto-

moses, un drainage post-opératoire des uretères et l’extra-péritoni-

sation si possible du greffon, toujours des anastomoses urétéro-iléa-

les sont des points techniques déterminants dans ce temps capital

qu’est l’anastomose urétéro-iléale [22].

Fistules digestives

Les fistules digestives anastomotiques, siégeant sur le rétablisse-

ment de la continuité digestive, sont des complications graves mais

plus rares puisque retrouvées dans 3,3% des cas. Elles compliquent

entre 1,1% et 34,4% des urétérostomies cutanées trans-iléales. L’in-

cidence très élevée de 34,4% de fistules digestives notée par WRI-

GLEY peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’une série de pelvec-

tomies totales réalisées pour de volumineuses tumeurs vésicales,

ayant toutes eu une radiothérapie pelvienne pré-opératoire [33].

Dans notre série, aucune des 8 fistules digestives n’est survenue

J.F. Hétet et coll., Progrès en Urologie (2005), 15, 23-29

26

Tableau IV. Indications et traitement des sténoses urétéro-iléales.

Patients Sexe Age opératoire (années) Indication opératoire Traitement sténoses

1 F 58,7 Cancer colon Reprise chirurgicale, réfection Bricker

2H 65,4 Vessie neurologique Dilatation ballonnet

3 H 68,1 Cancer de vessie Sonde simple J

4 F 72,3 Cancer col utérus Sonde simple J

5 F 65,5 Vessie radique Dilatation ballonnet

6 H 61,3 Cancer vessie Reprise chirurgicale, réfection Bricker

7 H 62,8 Cancer vessie Néphrectomie

8 H 52,2 Cancer vessie Sonde simple J

9 H 67,5 Cancer vessie Sonde simple J

10 H 58 Cancer vessie Reprise chirurgicale, réfection Bricker

11 F 66,1 Vessie radique Néphrectomie

12 H 74,3 Vessie radique Sonde simple J

Tableau V. Complications précoces des urétérostomies trans-iléales : revue de la littérature.

Références Nombre Période Occlusions Infections, Fistules Fistules Mortalité

de patients d’étude intestinales (%) déhiscences urinaires (%) digestives (%) opératoire

pariétales (%) (%)

BUTCHER 1962 [5] 307 1950-1962 _ _ _ _ 12,4

JAFFE 1968 [14] 543 1953-1966 11,2 11 2,3 1,1 6,6

COHEN 1967 [6] 64 1956-1966 15,2 26,6 3,1 4,7 4,7

JOHNSON 1970 [15] 181 1956-1968 9,9 13,8 4,4 5 14,4

SULLIVAN 1980 [28] 336 1956-1971 23,6 20,2 3,3 5,4 7,1

LASKOWSKY 1968 [18] 66 1958-1966 6,1 21,2 1,5 6,1 7,5

DAUGHTRY 1977 [7] 55 1960-1970 1,8 18,2 7,3 _ 9,1

GRASSET 1987 [13] 243 1960-1985 14,8 _ 11 8 12,4

SCHMIDT 1973 [27] 33 1961-1969 _ _ 9,1 _ 9,1

WRIGHLEY 1976 [33] 34 1965-1974 9,4 _ 25 34,4 6,3

JOHNSON 1975 [16] 214 1969-1975 9,5 25,3 2,5 6,3 3,3

MALGIERI 1978 [21] 136 1970-1975 13,8 30 11,3 _ 5

LERICHE 1987 [20] 46 1975-1985 13,3 2,1 21,7 2,1 7,8

BERNSTEIN 1991 [1] 50 1976-1990 _ 10 2 _ 12

MORGAN 1993 [23] 81 1977-1991 3,7 17,3 7,4 3,7 1,2

Notre série 2004 246 1990-2002 12,6 18,3 2,8 3,3 6,9

dans un contexte de radiothérapie pré ou post-opératoire. Une fistu-

le digestive s’est tarie spontanément, les 7 autres ont nécessité une

réintervention qui s’est heurtée à de grosses difficultés, s’est termi-

née par une dérivation digestive qui est venue aggraver l’infirmité

déjà créée par la dérivation urinaire et alourdir la mortalité (5

patients décédés sur les 7). Leur traitement préventif passe par l’u-

tilisation d’un segment d’intestin grêle non irradié et une réalisation

chirurgicale la plus rigoureuse possible [22].

Complications pariétales

Nous avons observé 7 éviscérations (2,8%) et 21 désunions de cica-

trice ou abcès de paroi (8,5%). En y associant les 17 patients ayant

présenté une éventration de la voie d’abord (6,9%), 45 patients ont

présenté une complication de type pariétal suite à l’intervention

(18,3% des cas). Les séries de la littérature rapportent un taux extrê-

mement variable de 2,1% à 30%. Ces complications ne sont pas

spécifiques de cette chirurgie mais doivent toujours être traitées tôt.

En cas d’abcès une échographie nous paraît indispensable pour ne

pas méconnaître une suppuration profonde.

Complications médicales

41 patients, soit 16,7% de la population opérée, ont présenté en

période post-opératoire une complication d’ordre médical, directe-

ment à l’origine de 10 des 17 décès survenus pendant cette période.

Ces complications médicales sont ainsi responsables à hauteur de

60% de la mortalité post-opératoire. Il nous a semblé intéressant de

rapporter ces complications qui sont rarement mentionnées dans les

séries de la littérature. Elles font partie des complications précoces

des urétérostomies cutanées trans-iléales, même si elles ne sont pas

spécifiques de ce geste chirurgical. Elles viennent alourdir la mor-

bidité opératoire, mais dépendent davantage du terrain sur lequel

elles surviennent que de l’acte chirurgical lui-même.

COMPLICATIONS TARDIVES (Tableau VI)

Dilatations pyélo-urétérales

Nous avons observé, lors de la surveillance échographique des

UCTI, l’apparition ou la persistance d’une dilatation pyélo-urétéra-

le chez 28 patients (11,4% des cas). Une dilatation pyélo-urétérale

est d’une fréquence très variable (0 à 55% des cas) selon les séries

rapportées et dépend des moyens mis en œuvre pour la mettre en

évidence [20]. Il est difficile de la distinguer d’une dilatation

séquellaire, persistant malgré la dérivation urinaire, en particulier

en cas d’obstruction urétérale chronique ou ancienne. Les principa-

les causes qui doivent être systématiquement recherchées sont les

sténoses urétéro-digestives, les sténoses stomiales accompagnées

de reflux, les infections, les greffons trop longs, les greffons en anti-

péristaltisme et les résidus. L’iléo-urétérographie rétrograde (“bric-

kérographie”) est l’examen de choix qu’il convient de pratiquer

dans ces situations et au moindre doute quant à la perméabilité de

l’anastomose urétéro-iléale.

Sténoses urétéro-iléales

Les sténoses de l’anastomose urétéro-iléale sont les causes les plus

fréquentes de détérioration de la fonction rénale après dérivation

urinaire [2]. Elles compliquent 1,5% à 18,4% des anastomoses

réalisées (4,9% des cas dans notre série), et seraient plus fréquentes

en cas d’utilisation d’un procédé anti-reflux [22]. Il s’agit de sténo-

ses habituellement unilatérales ayant une nette prédilection pour

l’uretère transposé, donc le gauche (3/4 des cas dans notre série). En

effet, il semble que la transposition de l’uretère menace sa vascula-

risation distale tout en l’exposant à une compression dans son trajet

entre la racine du méso-sigmoïde et les vaisseaux pré-vertébraux

[13]. Certains facteurs prédisposant ont été identifiés tels que les

fistules urinaires, les infections urinaires et les ischémies urétérales.

La confrontation de deux muqueuses différentes (urétérale et diges-

tive) et les défauts techniques favorisent également la survenue de

cette complication [30]. Une sténose anastomotique doit également

faire craindre et rechercher une récidive tumorale en cas de réalisa-

tion d’une UCTI dans un contexte néoplasique (5 des 12 sténoses

de notre série).

Le traitement chirurgical semble plus efficace que le traitement

endoscopique avec un taux de succès supérieur à 80% [9]. Cepen-

dant, l’agressivité de la chirurgie ouverte a incité de plus en plus

d’équipes à proposer en première intention un traitement endo-uro-

logique de ces sténoses. Les possibilités endoscopiques actuelles

sont nombreuses : sondes simple ou double J, dilatation au ballon-

net, section à la lame froide ou au laser,utilisation de l’Acucise®.

J.F. Hétet et coll., Progrès en Urologie (2005), 15, 23-29

27

Tableau VI. Complications tardives des urétérostomies trans-iléales : revue de la littérature.

Références Nombre Période Pyélonéphrites Sténoses Sténoses Lithiases

de patients d’étude aiguës (%) urétéro- stomiales (%) urinaires (%)

iléales (%)

BUTCHER 1962 [5] 307 1950-1962 13,8 2,3 6,7 3,3

JAFFE 1968 [14] 543 1953-1966 2,8 - - -

COHEN 1967 [6] 64 1956-1966 - 6,3 - -

JOHNSON 1970 [15] 181 1956-1968 5,5 15,5 3,9 3,3

SULLIVAN 1980 [28] 336 1956-1971 19,2 14,7 5,1 4

LASKOWSKY 1968 [18] 66 1958-1966 1,5 1,5 - -

PITTS 1979 [25] 127 1958-1978 9,4 8,7 4,7 4,7

DAUGHTRY 1977 [7] 55 1960-1970 - 1,8 - -

GRASSET 1987 [13] 243 1960-1985 - 17 5,3 0,8

SCHMIDT 1973 [27] 33 1961-1969 21,2 12,1 3 3

WRIGHLEY 1976 [33] 34 1965-1974 - 9,4 - -

JOHNSON 1975 [16] 214 1969-1975 15,2 18,4 5,1 2,5

MALGIERI 1978 [21] 136 1970-1975 - 6,3 3,4 -

BRETHEAU 1991 [2] 61 1970-1989 8 12,8 7 3,2

LERICHE 1987 [20] 46 1975-1985 3,4 10,3 6,8 3,4

BERNSTEIN 1991 [1] 50 1976-1990 8 - - 4

MORGAN 1993 [23] 81 1977-1991 - - 3,7 -

Notre série 2004 246 1990-2002 11 4,9 3,7 4,9

6

6

7

7

1

/

7

100%