Nécroses digitales Digital necrosis

Revue

du

rhumatisme

monographies

79

(2012)

96–100

Disponible

en

ligne

sur

www.sciencedirect.com

Nécroses

digitales

Digital

necrosis

Eric

Hachulla∗,

Pierre-Yves

Hatron

Service

de

médecine

interne,

centre

de

référence

des

maladies

auto-immunes

et

systémiques

rares

(sclérodermie

systémique),

hôpital

Claude-Huriez,

CHU

de

Lille,

59037

Lille

cedex,

France

i

n

f

o

a

r

t

i

c

l

e

Historique

de

l’article

:

Accepté

le

9

aoˆ

ut

2011

Disponible

sur

Internet

le

3

mars

2012

Mots

clés

:

Nécrose

digitale

Sclérodermie

Maladie

de

Buerger

Artériopathie

professionnelle

Embolie

r

é

s

u

m

é

Alors

que

l’ulcère

digital

reflète

en

général

la

présence

d’une

ischémie

focale

liée

à

une

microangiopa-

thie,

la

gangrène

digitale

serait

plus

la

conséquence

d’une

macroangiopathie

parfois

associée

aussi

à

la

microangiopathie.

La

gangrène

digitale

est

une

manifestation

clinique

fréquente

des

connectivites,

particulièrement

de

la

sclérodermie

systémique.

Il

y

a

cependant

de

multiples

autres

causes

possibles

:

la

maladie

de

Buerger,

les

causes

professionnelles

comme

le

syndrome

du

marteau

hypothénar

ou

les

vasculopathies

obstructives

dues

à

des

embolies

d’origine

sous-clavière

ou

cardiaque.

Plus

rarement,

on

peut

trouver

comme

cause

une

vascularite,

une

cryoglobulinémie,

une

thrombocytémie

essentielle

ou

une

maladie

de

Vaquez,

voire

une

tumeur

solide.

Il

peut

s’agir

d’un

mode

inaugural.

Il

faut

dans

tous

les

cas

aussi

rechercher

une

cause

médicamenteuse

comme

la

bléomycine

ou

l’interféron

alpha.

Un

examen

clinique

minutieux

est

bien

souvent

suffisant

pour

évoquer

une

cause

spécifique.

L’échocardiographie

et

l’écho-Doppler

des

MS,

un

bilan

biologique

à

la

recherche

d’un

syndrome

inflammatoire,

NF,

recherche

de

cryoglobuline,

d’anticorps

anticytoplasme

des

polynucléaires

neutrophiles

(ANCA)

et

la

recherche

d’anticorps

antinucléaires

sont

nécessaires.

Dans

certains

cas,

l’artériographie

du

membre

supérieur

est

nécessaire

pour

identifier

un

mécanisme

causal

comme

un

anévrisme

sous-clavier

ou

une

plaque

d’athérome

ou

bien

pour

confirmer

l’existence

d’une

authentique

artérite

digitale

comme

au

cours

de

la

maladie

de

Buerger.

Une

amputation

limitée

est

souvent

nécessaire

mais

elle

peut

survenir

spontanément.

Le

traitement

est

d’abord

celui

de

la

cause.

©

2012

Publi´

e

par

Elsevier

Masson

SAS

pour

la

Société

française

de

rhumatologie.

Keywords:

Digital

necrosis

Scleroderma

Buerger’s

disease

Occupationnal

arteriopathy

Embolism

a

b

s

t

r

a

c

t

As

digital

ulcers

usually

reflect

focal

ischemia

due

to

a

microangiopathy,

digital

gangrene

is

more

likely

to

be

the

consequence

of

a

macroangiopathy

which

can

also

sometimes

be

associated

with

a

microangiopa-

thy.

Digital

gangrene

is

a

common

skin

manifestation

of

connective

tissue

diseases,

especially

systemic

sclerosis.

Other

multiple

causes

are

possible:

Buerger’s

disease,

occupational

diseases

(particularly

hypo-

thenar

hammer

syndrome)

or

obstructive

vascular

disease

due

to

subclavian

artery

embolism

or

cardiac

embolism.

More

rarely

vasculitis,

cryoglobulinemia,

polycythemia

vera

and

essential

thrombocythemia

or

solid

cancer

are

associated

with

digital

gangrene,

sometimes

as

a

first

manifestation.

Drug-induced

digital

gangrene

should

in

all

cases

be

checked

(particularly

bleomycine

and

interferon

alpha).

A

thorough

clinical

examination

is

frequently

enough

to

evoke

a

specific

cause.

Cardiac

and

upper

limbs

echo-Doppler,

biological

examination

looking

for

an

inflammatory

syndrome,

an

abnormal

blood

formula,

the

presence

of

a

cryoglobulinemia,

antineutrophil

and

antinuclear

antibodies

is

mandatory.

In

some

cases,

upper

limb

arteriography

is

needed

to

identify

a

mechanism

such

as

subclavian

aneurism

or

atherosclerotic

plaques

or

to

confirm

digital

arteritis

as

shown

in

Buerger’s

disease.

Limited

amputation

is

frequently

needed,

but

may

sometimes

occur

spontaneously.

The

main

treatment

is

to

treat

the

cause.

©

2012

Published

by

Elsevier

Masson

SAS

on

behalf

of

the

Société

française

de

rhumatologie.

La

nécrose

ou

gangrène

digitale

est

le

terme

évolutif

d’une

isché-

mie

digitale

dont

les

causes

sont

multiples

et

variées.

La

démarche

∗Auteur

correspondant.

Adresse

e-mail

:

(E.

Hachulla).

étiologique

est

l’étape

essentielle

de

la

prise

en

charge

d’une

nécrose

digitale

et

repose

d’abord

sur

une

analyse

clinique

précise

et

méthodique,

qui

permet

très

souvent

d’approcher

la

patholo-

gie

causale

et

d’orienter

ainsi

les

explorations

paracliniques.

Très

schématiquement,

quatre

principaux

mécanismes

peuvent

être

en

cause

:

embole

d’origine

cardiaque

ou

artérielle,

thrombose

1878-6227/$

–

see

front

matter

©

2012

Publi´

e

par

Elsevier

Masson

SAS

pour

la

Société

française

de

rhumatologie.

doi:10.1016/j.monrhu.2012.01.001

E.

Hachulla,

P.-Y.

Hatron

/

Revue

du

rhumatisme

monographies

79

(2012)

96–100

97

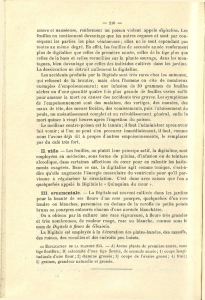

Fig.

1.

Stries

hémorragiques

sous-unguéales

(ischémie

digitale).

vasculaire,

vascularite

ou

angiopathie

spécifique

comme

dans

la

sclérodermie

[1].

1.

Diagnostic

d’une

nécrose

digitale

La

nécrose

digitale

s’installe

après

un

stade

initial

d’ischémie

digitale,

dont

il

importe

de

reconnaître

au

plus

vite

les

signes,

afin

d’éviter

la

constitution

irréversible

de

la

nécrose

ou

gangrène.

Le

délai

entre

la

survenue

de

ces

signes

d’ischémie

et

la

constitu-

tion

des

troubles

trophiques

est

variable

en

fonction

de

l’étiologie.

La

gangrène

peut

s’installer

d’emblée

comme

dans

les

proces-

sus

emboliques

ou

thrombotiques,

ou

après

une

longue

période

d’ischémie

comme

dans

la

microangiopathie

de

la

sclérodermie.

L’ischémie

digitale

peut

se

manifester

initialement

par

un

phéno-

mène

de

Raynaud

atypique

par

sa

sévérité

et

par

sa

localisation

:

une

phase

syncopale

particulièrement

prolongée

survenant

sans

réel

refroidissement,

douloureuse,

ces

douleurs

pouvant

persister

entre

les

crises,

notamment

la

nuit.

Ce

phénomène

de

Raynaud

d’apparition

récente

peut

ne

toucher

qu’une

main

ou

qu’un

ou

quelques

doigts

de

la

main.

Une

cyanose

douloureuse,

pulsatile

et

froide,

d’un

ou

plusieurs

doigts

prenant

volontiers

un

aspect

livédoïde

est

également

un

signe

d’alerte.

À

l’examen

clinique,

la

présence

de

stries

hémorragiques

sous-unguéales

est

pathogno-

monique

d’une

ischémie

digitale

(Fig.

1).

La

manœuvre

d’Allen

(Matériel

supplémentaire,

Vidéo

S1)

(la

manœuvre

consiste

dans

un

premier

temps

à

comprimer

l’artère

radiale

et

l’artère

cubitale

au

poignet.

Le

patient

ferme

ensuite

le

poing

fermement

de

fac¸

on

répétée,

une

dizaine

de

fois,

avec

flexion,

extension

des

doigts.

Ensuite,

le

patient

garde

la

main

ouverte

et

l’examinateur

relâche

dans

un

premier

temps

l’artère

radiale,

puis

relâche

l’artère

cubitale,

cinq

à

dix

secondes

plus

tard.

La

manœuvre

doit

être

répétée

en

relâchant

tout

d’abord

l’artère

cubitale.

Cette

manœuvre

permet

ainsi

de

contrôler

la

bonne

per-

méabilité

des

artères

radiale

et

cubitale

mais

aussi

des

arcades

palmaires

ainsi

que

des

collatérales

digitales

;

sur

la

vidéo,

on

peut

voir

une

patiente

atteinte

de

sclérodermie

systémique

ayant

une

thrombose

cubitale)

est

indispensable

pour

confirmer

l’ischémie

digitale,

en

montrant

le

retard

de

recoloration

d’un

ou

de

plu-

sieurs

doigts

à

la

levée

de

la

compression

artérielle,

et

permet

même

d’approcher

la

topographie

des

lésions

artérielles

(isché-

mie

d’un

ou

de

plusieurs

doigts,

souffrance

du

territoire

radial

ou

cubital,

atteinte

uni

ou

bilatérale).

Au

stade

ultérieur,

les

troubles

trophiques

apparaissent,

avec

ulcération

ou

excoriation

pulpaire,

infarctus

péri

unguéal

(Fig.

2),

gangrène

pulpaire

plus

ou

moins

étendue

(Fig.

3).

Fig.

2.

Infarctus

périunguéal.

Le

diagnostic

d’ischémie

digitale

est

essentiellement

clinique

et

peut

être

aidé

par

la

mesure

de

la

pression

systolique

digitale,

exa-

men

précieux

pour

faire

l’inventaire

des

doigts

lésés,

et

rechercher

notamment

une

atteinte

infraclinique

de

la

main

controlatérale.

L’imagerie

vasculaire

tant

à

l’échelon

microcirculatoire

(capilla-

roscopie)

que

macrocirculatoire

(écho-Doppler,

angioscanner

et

angio-IRM,

éventuellement

artériographie),

s’inscrit

beaucoup

plus

dans

le

cadre

d’une

démarche

étiologique

que

du

diagnostic

positif.

2.

Recherche

de

la

cause

Les

trois

principales

causes

d’ischémie

digitale,

qui

à

elles

seules

concernent

près

des

deux

tiers

des

patients,

sont

les

connectivites,

au

premier

rang

desquelles

la

sclérodermie,

la

maladie

de

Léo-

Buerger

et

enfin

les

causes

professionnelles

et

occupationnelles

(Tableau

1).

L’examen

clinique

doit

permettre

d’orienter

les

explorations

paracliniques

:

capillaroscopie,

écho-Doppler

des

membres

supé-

rieurs

statiques

et

dynamiques,

angioscanner

aortique

à

la

recherche

d’une

éventuelle

plaque

d’athérome,

échocardiographie,

Holter

rythmique

et

bilan

biologique

(Tableau

2).

2.1.

Connectivites

C’est

de

loin

la

sclérodermie

qui

prédomine

dans

ce

groupe

d’étiologies.

Les

ulcères

digitaux

touchent

en

effet

un

patient

sur

Fig.

3.

Gangrène

digitale.

98

E.

Hachulla,

P.-Y.

Hatron

/

Revue

du

rhumatisme

monographies

79

(2012)

96–100

Tableau

1

Étiologies

des

nécroses

digitales,

à

propos

de

278

observations

personnelles

(don-

nées

non

publiées).

Connectivites 30,5

%

Sclérodermies 26,5

%

Artérite

juvénile

tabagique

(Buerger)

16,5

%

Causes

professionnelles

15

%

Syndrome

du

marteau

hypothénar

10,5

%

Causes

emboliques

8,5

%

Point

de

départ

sous-clavier 4,5

%

Cardiaque 3

%

Vascularites 4

%

Cryoprotéines

3

%

Hémopathies

3

%

Syndrome

des

antiphospholipides

2

%

Fistules

ou

malformations

artérioveineuses 1,5

%

Cancers 1

%

Artérite

radique <1

%

Artériopathie

diabétique

<1

%

Artériopathie

iatrogène

<1

%

Association

syndromique 7

%

Indéterminée

4

%

deux

atteints

de

cette

affection.

On

peut

très

schématiquement

en

distinguer

trois

types

:

les

ulcérations

en

regard

des

reliefs

articulaires

et

notamment

des

interphalangiennes

proximales

et

métacarpophalangiennes

qu’on

observe

dans

les

sclérodactylies

évoluées,

les

ulcérations

liées

à

une

calcinose

sous-cutanée

et

enfin

les

ulcères

réellement

ischémiques,

qui

vont

de

la

petite

ulcéra-

tion

pulpaire

millimétrique

aux

gangrènes

digitales.

Ces

ulcérations

surviennent

souvent

précocement

dans

l’histoire

de

la

maladie

[2]

et

peuvent

même

être

révélatrices.

Elles

sont

plus

fréquentes

dans

la

forme

diffuse

de

la

maladie,

mais

les

gangrènes

digi-

tales

de

grande

taille

responsables

d’amputation

majeure,

semblent

concerner

surtout

les

formes

limitées

avec

anticorps

anticentro-

mère

[3]

et

reflètent

l’existence

d’une

macroangiopathie.

Elles

peuvent

même

survenir

avant

l’apparition

des

premiers

signes

cutanés

de

la

maladie.

La

capillaroscopie

prend

ici

toute

son

impor-

tance

dans

l’orientation

diagnostique.

2.2.

Autres

connectivites

La

nécrose

digitale

est

une

complication

rare

du

lupus

érythé-

mateux

systémique

touchant

moins

de

1

%

des

patients

[4].

Elle

n’est

pas

toujours

en

rapport

avec

un

syndrome

des

antiphospholi-

pides

ou

avec

une

cryoglobulinémie

[5].

Le

syndrome

primaire

des

antiphospholipides

n’est

pas

une

cause

exceptionnelle

de

nécroses

digitales

(3

à

8

%)

[6]

et

peut

être

une

manifestation

révélatrice.

Il

peut

réaliser

un

tableau

clinique

voisin

de

la

maladie

de

Buerger

[7].

Des

nécroses

digitales

peuvent

également

s’observer

au

cours

des

dermatomyosites

ou

du

syndrome

des

antisynthétases

[8],

elles

y

sont

souvent

associées

à

un

syndrome

de

Raynaud.

Enfin,

de

fac¸

on

exceptionnelle,

les

nécroses

digitales

peuvent

s’observer

au

cours

du

syndrome

de

Gougerot-Sjögren

primitif,

notamment

en

cas

de

cryoglobulinémie.

Tableau

2

Examens

biologiques

à

réaliser

en

cas

de

gangrène

digitale.

Numération

formule

Glycémie,

cholestérol,

triglycérides

(«

exploration

d’une

anomalie

lipidique

[EAL]

»

[prescription

remboursée])

VS,

CRP,

fibrinogène

Électrophorèse

des

protéines

sériques

Cryoglobulinémie

et

CH50

Anticorps

antinucléaires

Anticorps

antiprothrombinase,

anticorps

anticardiolipine

Anticorps

anticytoplasme

des

polynucléaires

neutrophiles

(ANCA)

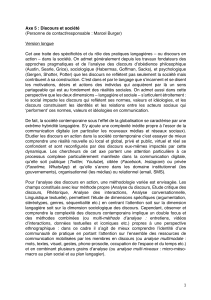

Fig.

4.

Anévrisme

cubital

thrombosé

au

cours

d’un

syndrome

du

marteau

hypothé-

nar

vu

en

échographie.

2.3.

Causes

professionnelles

Elles

sont

au

deuxième

rang

derrière

les

connectivites.

Il

fau-

dra

penser

au

syndrome

du

marteau

hypothénar

en

présence

d’une

nécrose

digitale

touchant

un

ou

plusieurs

des

trois

doigts

cubitaux

de

la

main

dominante,

chez

un

sujet

exposé

professionnellement

aux

traumatismes

directs

ou

indirects

de

l’éminence

hypothénar

(bâtiment,

métallurgie,

menuiserie),

précédée

d’un

phénomène

de

Raynaud

apparu

quelques

mois

auparavant,

rapidement

sévère

et

compliqué

de

troubles

trophiques.

La

manœuvre

d’Allen

est

tou-

jours

pathologique

et

le

diagnostic

est

confirmé

par

l’écho-Doppler

(Fig.

4)

puis

l’angiographie,

révélant

la

thrombose

ou

l’anévrisme

de

l’artère

cubitale

dans

le

canal

de

Guyon.

Beaucoup

plus

rarement,

l’atteinte

digitale

peut

être

bilatérale

chez

les

patients

ambidextres

ou

dont

les

deux

mains

sont

exposées

au

traumatisme

[9].

Un

accident

ischémique

digital

secondaire

à

un

anévrisme

avec

thrombus

partiellement

occlusif

au

poignet

constitue

une

indica-

tion

de

résection-anastomose

chirurgicale.

Cette

intervention

peut

aussi

être

envisagée

avant

le

stade

de

complication

sur

un

ané-

vrisme

cubital.

La

maladie

des

vibrations

qui

concerne

les

sujets

utilisant

des

machines

rotatives

(tronc¸

onneuse),

plus

souvent

que

percutantes,

ne

se

complique

qu’exceptionnellement

de

troubles

trophiques.

2.4.

Thromboangéïte

de

Buerger

La

caractéristique

de

la

maladie

de

Buerger,

outre

le

terrain

d’homme

jeune

fumeur,

est

l’atteinte

simultanée

des

artères

dis-

tales

des

membres

supérieurs

et

inférieurs,

chez

plus

de

la

moitié

des

patients

[10].

Si

on

la

recherche

systématiquement

par

arté-

riographie,

l’atteinte

des

membres

supérieurs

est

encore

plus

fréquente

et

concerne

environ

neuf

patients

sur

dix.

L’intoxication

au

cannabis

parfois

associée

au

tabac

est

un

facteur

de

risque

sup-

plémentaire

de

maladie

de

Buerger

[11].

La

maladie

de

Buerger

peut

aussi

se

révéler

par

un

tableau

d’arthrites

intermittentes,

ce

qui

confère

à

cette

affection

un

caractère

systémique

[12].

2.5.

Causes

emboliques

Elles

représentent

environ

10

%

des

étiologies

des

nécroses

digitales.

Une

origine

embolique

est

évoquée

devant

le

carac-

tère

strictement

unilatéral

de

l’ischémie,

sa

survenue

brutale,

sans

phénomène

de

Raynaud

préexistant,

et

une

taille

souvent

centimétrique

de

la

nécrose.

Le

point

de

départ

sous-clavier

est

plus

fréquent

:

plaques

athéromateuses

ulcérées

(Fig.

5),

exceptionnellement

artériopathies

inflammatoires,

dépistées

par

l’écho-Doppler

et

l’angioscanner

aortique.

E.

Hachulla,

P.-Y.

Hatron

/

Revue

du

rhumatisme

monographies

79

(2012)

96–100

99

Fig.

5.

Nécrose

digitale

chez

une

patiente

atteinte

de

polyarthrite

rhumatoïde

(a)

par

embole

sous-clavier

sur

plaque

d’athérome

(b).

Un

syndrome

du

défilé

cervico-thoracobrachial

peut

se

révé-

ler

par

une

nécrose

digitale,

uniquement

lorsqu’il

est

compliqué

d’un

anévrisme

post-sténotique

partiellement

thombosé

ou

d’une

plaque

ulcérée

d’où

partent

des

emboles

vers

les

artères

digi-

tales.

Il

doit

être

recherché

systématiquement

par

les

manœuvres

dynamiques,

l’écho-Doppler

dynamique

de

l’artère

sous-clavière,

et

l’angioscanner.

Dans

la

grande

majorité

des

cas,

il

s’agit

d’un

syndrome

du

défilé

lié

à

une

compression

osseuse

(première

côte

ou

côte

cervicale)

[13].

2.6.

Causes

hématologiques

2.6.1.

Syndromes

myéloprolifératifs

Ces

syndromes,

et

notamment

la

maladie

de

Vaquez

ou

la

thrombocytémie

essentielle,

peuvent

se

révéler

par

une

nécrose

digitale.

La

présence

d’un

orteil

bleu,

d’un

livedo

réticularis,

ou

encore

d’une

érythermalgie,

bien

que

non

spécifiques,

sont

des

éléments

cliniques

d’orientation.

Ces

complications

vasculaires

peuvent

survenir

alors

qu’il

n’y

a

pas

encore

d’anomalie

franche

de

la

numération

formule

sanguine,

et

la

recherche

de

la

mutation

JAK2

prend

ici

tout

son

intérêt.

Beaucoup

plus

exceptionnellement,

il

peut

s’agir

d’une

thrombocytose

réactionnelle.

2.6.2.

Cryoglobulinémies,

cryofibrinogène

et

agglutinines

froides

Les

nécroses

ou

ulcérations

digitales

peuvent

s’intégrer

dans

le

cadre

des

manifestations

de

vascularites

liées

aux

cryoglobu-

linémies

mixtes

de

type

II

ou

III,

souvent

associées

à

d’autres

manifestations

cutanées

:

purpura,

livédo,

ou

systémiques

(rénales

et

neurologiques

notamment).

Elles

peuvent

également

être

la

conséquence

de

l’hyperviscosité

favorisée

par

le

froid

des

cryoglo-

bulinémies

avec

volumineux

composant

monoclonal

(type

I

et

II)

observées

surtout

au

cours

des

syndromes

lymphoprolifératifs

[14].

La

découverte

d’une

cryoglobulinémie

justifie

en

elle-même

un

bilan

étiologique

spécifique,

les

principales

étiologies

étant

infec-

tieuses

(hépatite

virale

C),

les

syndromes

lymphoprolifératifs,

et

les

maladies

auto-immunes

systémiques

comme

le

syndrome

de

Gougerot-Sjögren.

Comme

la

cryoglobulinémie,

le

cryofibrinogène

peut

être

res-

ponsable

de

nécroses

digitales.

Ses

manifestations

cliniques

sont

voisines

de

celles

des

cryoglobulinémies,

mais

il

s’y

ajoute

un

risque

de

thrombose

des

gros

vaisseaux

artériels

ou

veineux

[15].

Au

cours

de

la

maladie

des

agglutinines

froides,

des

troubles

vasomoteurs

comme

un

phénomène

de

Raynaud

sont

rares,

et

les

nécroses

digi-

tales

exceptionnelles

sont

souvent

une

conséquence

des

propriétés

de

cryoprécipitation

de

ces

agglutinines.

2.7.

Vascularites

systémiques

La

micropolyangéite

granulomateuse

(maladie

de

Wegener),

la

périartérite

noueuse

macroscopique,

ou

encore

l’angéite

de

Churg

et

Strauss,

peuvent

se

compliquer

ou

se

révéler

par

des

nécroses

digitales

(Fig.

6).

Dans

la

majorité

des

cas,

le

tableau

clinique

est

bruyant,

avec

altération

de

l’état

général,

phénomène

de

Raynaud

d’apparition

récente,

troubles

trophiques

multiples,

autres

manifestations

systémiques,

et

syndrome

inflammatoire.

Toutefois

plus

exception-

nellement,

la

gangrène

peut

survenir

avant

l’installation

des

signes

systémiques

et

du

syndrome

inflammatoire.

Fig.

6.

Gangrène

digitale

multiple

au

cours

d’une

micropolyangéïte

granuloma-

teuse.

100

E.

Hachulla,

P.-Y.

Hatron

/

Revue

du

rhumatisme

monographies

79

(2012)

96–100

2.8.

Syndrome

hyperéosinophile

Le

syndrome

hyperéosinophile

peut

exceptionnellement

se

révéler

par

une

nécrose

digitale

comme

nous

l’avons

observé

chez

deux

patients.

Il

peut

même

réaliser

un

tableau

clinique

proche

de

la

maladie

de

Buerger

[16].

2.9.

Cancers

Dans

environ

1

%

des

cas,

la

nécrose

digitale

est

une

manifes-

tation

paranéoplasique

associée

à

une

tumeur

solide.

Les

cancers

les

plus

fréquents

sont

gastro-intestinaux,

pulmonaires,

et

ova-

riens.

Le

trouble

trophique

peut

être

révélateur,

malheureusement

accompagné

d’une

dissémination

métastatique

dans

deux

tiers

des

cas

[17].

La

physiopathologie

reste

imprécise,

et

est

sans

doute

multifactorielle.

Des

anticorps

antiphospholipides

sont

parfois

trouvés.

Ces

syndromes

paranéoplasiques

peuvent

être

distingués

des

nécroses

digitales

induites

par

la

chimiothérapie.

2.10.

Causes

iatrogènes

L’ergotisme

causé

notamment

par

l’association

de

dérivés

de

l’ergot

de

seigle

et

antibiotiques

de

la

classe

des

macrolides

(TAO,

érythromycine)

est

devenu

exceptionnel.

Une

nécrose

digitale

peut

venir

compliquer

une

chimiothérapie,

les

molécules

le

plus

souvent

incriminées

étant

la

bléomycine

[18]

ou

la

gemcitabine

[19].

Des

observations

de

nécroses

ou

de

vascularites

digitales

ont

également

été

décrites

après

traitement

par

interféron

ou

anti-TNF-␣

ou

par

thalidomide,

ou

encore

sous

-bloquant

et

traitement

antivitamine

K

associé

à

une

thrombopénie

induite

par

héparine.

2.11.

Causes

indéterminées

Rarement,

dans

4

%

des

cas

selon

notre

expérience,

l’enquête

étiologique

reste

négative,

et

la

cause

de

la

nécrose

digitale

demeure

inconnue.

Enfin,

de

fac¸

on

non

exceptionnelle,

plusieurs

facteurs

étiologiques

coexistent,

et

il

est

difficile

de

déterminer

la

cause

précise

de

la

nécrose

digitale

(sclérodermie

induite

par

une

silicose

et

associée

à

un

syndrome

du

marteau

hypothénar,

scléro-

dermie

et

syndrome

du

défilé.

.

.).

Le

tabac

est

le

cofacteur

le

plus

fréquent,

trouvé

chez

plus

d’un

patient

sur

deux.

3.

Traitement

La

prise

en

charge

thérapeutique

repose

d’abord

sur

le

trai-

tement

de

la

cause

de

l’ischémie

digitale,

quand

il

est

possible,

seul

moyen

d’éviter

les

récidives.

Le

traitement

symptomatique

comprend

les

soins

locaux,

essentiels,

avec

nettoyage,

détersion

et

excision

des

tissus

nécrotiques

sous

anesthésie

locale

et

couver-

ture

antalgique.

Une

antibiothérapie

adaptée

sera

proposée

en

cas

de

surinfection.

Le

traitement

médical

vasoactif

fait

appel,

dès

que

l’ischémie

est

sévère,

aux

analogues

de

prostacycline

(Iloprost®)

administrés

à

la

seringue

auto

pulsée,

par

cure

d’une

ou

de

plusieurs

semaines.

Cer-

taines

équipes

restent

fidèles

aux

techniques

d’hémodilution.

Bien

qu’il

n’y

ait

pas

de

donnée

dans

la

littérature,

les

antiagrégants

pla-

quettaires

sont

quasi

systématiquement

prescrits.

Les

héparines

de

bas

poids

moléculaire

doivent

être

utilisées

dans

les

formes

aiguës

dès

que

l’on

suspecte

une

étiologie

embolique

ou

un

syndrome

des

anticorps

antiphospholipides.

En

cas

de

résistance

au

traitement

médical,

dans

les

formes

particulièrement

sévères

et

hyperalgiques,

une

sympathectomie

thoracique

par

voie

endoscopique

ou

digitale

peut

être

propo-

sée

mais

le

résultat

n’est

souvent

que

transitoire

et

les

récidives

fréquentes.

Une

amputation

est

malheureusement

parfois

indis-

pensable

(moins

de

20

%

des

cas

selon

notre

expérience).

Elle

doit

toujours

être

la

plus

limitée

possible.

En

conclusion,

les

nécroses

digitales

se

caractérisent

par

la

grande

diversité

de

leurs

étiologies.

Il

importe

de

savoir

recon-

naître

au

plus

vite

les

premiers

signes

d’ischémie

digitale

pour

éviter

l’évolution

vers

la

nécrose

et

gangrène

irréversible.

Un

inter-

rogatoire

et

un

examen

clinique

attentif

et

méthodique

permettent

dans

la

grande

majorité

des

cas

d’approcher

ce

diagnostic

étiolo-

gique,

d’orienter

les

explorations

paracliniques

et

d’adapter

la

prise

en

charge

thérapeutique

afin

d’éviter

les

récidives.

Déclaration

d’intérêts

Les

auteurs

déclarent

ne

pas

avoir

de

conflits

d’intérêts

en

rela-

tion

avec

cet

article.

Annexe

A.

Matériel

complémentaire

Le

matériel

complémentaire

(Vidéo

S1)

accompagnant

cet

article

est

disponible

sur

http://www.sciencedirect.com

et

doi:10.1016/j.monrhu.2012.01.001.

Références

[1]

Carpentier

PH,

Guilmot

JL,

Hatron

PY,

et

al.

Digital

ischemia,

digital

necrosis.

J

Mal

Vasc

2005;30:S29–37.

[2]

Hachulla

E,

Clerson

P,

Launay

D,

et

al.

Natural

history

of

ischemic

digital

ulcers

in

systemic

sclerosis:

single-center

retrospective

longitudinal

study.

J

Rheumatol

2007;34:2423–30.

[3]

Wigley

FM,

Wise

RA,

Miller

R,

et

al.

Anticentromere

antibody

as

a

predictor

of

digital

ischemic

loss

in

patients

with

systemic

sclerosis.

Arthritis

Rheum

1993;36:285–7.

[4] Dubois

EL,

Arterberry

JD.

Gangrene

as

a

manifestation

of

systemic

lupus

ery-

thematosus.

JAMA

1962;181:366–74.

[5]

Vocks

E,

Welcker

M,

Ring

J.

Digital

gangrene:

a

rare

skin

symptom

in

systemic

lupus

erythematosus.

J

Eur

Acad

Dermatol

Venereol

2000;14:419–21.

[6] Cailleux

N,

Levesque

H,

Gilbert

P,

et

al.

Digital

necrosis

of

the

arm

excluding

scleroderma.

Retrospective

study

of

45

cases.

J

Mal

Vasc

1994;19:22–6.

[7]

Vasugi

Z,

Danda

D.

Systemic

lupus

erythematosis

with

antiphospholipid

anti-

body

syndrome:

a

mimic

of

Buerger’s

disease.

J

Postgrad

Med

2006;52:

132–3.

[8]

Leteurtre

E,

Hachulla

E,

Janin

A,

et

al.

Vascular

manifestations

of

dermatomyosi-

tis

and

polymyositis.

Clinical,

capillaroscopic

and

histological

aspects.

Rev

Med

Interne

1994;15:800–7.

[9]

Marie

I,

Hervé

F,

Primard

E,

et

al.

Long-term

follow-up

of

hypothenar

hammer

syndrome:

a

series

of

47

patients.

Medicine

(Baltimore)

2007;86:334–43.

[10]

Olin

JW,

Young

JR,

Graor

RA,

et

al.

The

changing

clinical

spectrum

of

throm-

boangiitis

obliterans

(Buerger’s

disease).

Circulation

1990;82:IV3–8.

[11]

Disdier

P,

Granel

B,

Serratrice

J,

et

al.

Cannabis

arteritis

revisited

–

10

new

case

reports.

Angiology

2001;52:1–5.

[12]

Puéchal

X,

Fiessinger

JN.

Thromboangiitis

obliterans

or

Buerger’s

disease:

chal-

lenges

for

the

rheumatologist.

Rheumatology

(Oxford)

2007;46:192–9.

[13]

Gillard

J,

Pérez-Cousin

M,

Hachulla

E,

et

al.

Diagnosing

thoracic

outlet

syndrome:

contribution

of

provocative

tests,

ultrasonography,

electrophy-

siology,

and

helical

computed

tomography

in

48

patients.

Joint

Bone

Spine

2001;68:416–24.

[14]

Sanmugarajah

J,

Hussain

S,

Schwartz

JM,

et

al.

Monoclonal

cryoglobuline-

mia

with

extensive

gangrene

of

all

four

extremities:

a

case

report.

Angiology

2000;51:431–4.

[15]

Belizna

CC,

Tron

F,

Joly

P,

et

al.

Outcome

of

essential

cryofibrinogenaemia

in

a

series

of

61

patients.

Rheumatology

(Oxford)

2008;47:205–7.

[16]

Hachulla

E,

Hatron

PY,

Janin

A,

et

al.

Artérite

digitale

et

syndrome

hyperéosi-

nophile

:

une

complication

inhabituelle.

Rev

Med

Interne

1995;16:434–6.

[17]

Chow

SF,

McKenna

CH.

Ovarian

cancer

and

gangrene

of

the

digits:

case

report

and

review

of

the

literature.

Mayo

Clin

Proc

1996;71:253–8.

[18]

Correia

O,

Ribas

F,

Azevedo

R,

et

al.

Gangrene

of

the

fingertips

after

bleomycin

and

methotrexate.

Cutis

2000;66:271–4.

[19]

Holstein

A,

Batge

R,

Egberts

EH.

Gemcitabine

induced

digital

ischaemia

and

necrosis.

Eur

J

Cancer

Care

(Engl)

2010;19:408–9.

1

/

5

100%