Diagramme floral Légende :

Exercice « Arabidopsis thaliana, une plante modèle »

Les drosophiles (Drosophila melanogaster) sont devenus des animaux

modèles en génétique. Faciles à élever, les générations s'enchaînent à un

rythme élevé. C'est ce qui les a fait préférer à d'autres organismes. Parmi les

végétaux, l'arabette des dames (Arabidopsis thaliana) est devenue, pour les

mêmes raisons, la plante favorite des généticiens. Les réflexions qui suivent

mettent en avant quelques conclusions intéressantes des travaux sur l'arabette

des dames.

En seconde, vous avez vu des exemples de gènes homéotiques : la mutation

d'un gène homéotique induit l'apparition d'une structure normale à la place

d'une autre structure – une telle mutation est qualifiée d'homéotique. Chez les

drosophiles, certaines mutations du gène antennapedia sont de ce point de vue là

saisissantes (cf. fig. 1).

Question 1

Comme beaucoup de fleurs, celle de l'arabette des dames est organisée en quatre

verticilles portant chacun un type de pièces florales. Dans un diagramme floral,

chaque pièce florale est représentée sur un cercle par des signes conventionnels

(cf. légende ligne 3 du tableau 1).

•Représenter les diagrammes floraux des fleurs des trois types de mutants

A, B et C dans le tableau (crayon à papier)

Tableau 1. La fleur de l'arabette et de quelques lignées mutantes (mutants A, B et C).

Source : SVT dijon (shcémas). Adapté de diverses compilations : Biologie de Neil Campbell et Jane Reece édité par Pearson Education (7e édition) ; http://serres.u-

bourgogne.fr/IMG/pdf/Cours_LBG_Bioveg_5_2009.pdf ; photos extraites de http://acces.ens-

lyon.fr/acces/ressources/dyna/developpement/comprendre/morphogenese-vegetale/morphogenese-florale/le-modele-abc#3-2- article de Stéphanie Breuil, etc. ...

Arabette normale (type S) Type A (ex. : apetala2) Type B (ex. : pistillata) Type C (ex. : agamous)

Diagramme floral

Légende :

Question 2

Rayer les assertions fausses.

•La mutations A n'est pas une mutation homéotique.

•La mutation B est une mutation homéotique.

•La mutation C a été orientée par l'environnement.

Question 3

En utilisant vos connaissances sur la biologie de la fleur, indiquer les croisements possibles.

•A x S

•B x C

•B x B

Figure 1. Une mutation homéotique.

http://www.biology.arizona.edu/developmental_bio/problem_sets/Deve

lopmental_Mechanisms/07t.html

Figure 2.

Question 4

Les chercheurs ont proposé le modèle suivant : la composition florale d'A. thaliana met en jeu trois types de gènes du

développement (types A, B et C, selon les types de mutants chez lesquels ils ont été découverts). Leur expression détermine

l'identité des pièces florales qui se forment : « Les tissus où seule l'activité [des gènes de type] A est présente forment des

sépales, tandis que les pétales résultent de la combinaison des activités [des gènes de type] de A et B. Des étamines se

développent lorsque les activités [des gènes de type] B et C sont simultanément présentes, alors que des carpelles* se forment

en présence de la seule activité [des gènes de type] C. » (citation de E. Meyrerowitz, l'un des piliers des travaux sur la génétique

des plantes).

Rappel. L'ensemble des carpelles forme le pistil.

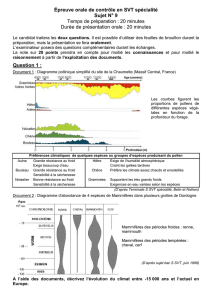

•Des tableaux suivants, lequel ne correspond pas à l'expression des gènes A, B et C dans les fleurs d'A. thaliana

sauvages (entourez-le) ?

Verticille

gènes actifs

(en grisé)

1

sépales

2

pétales

3

étamines

4

pistil

Verticille

gènes actifs

(en grisé)

1

sépales

2

pétales

3

étamines

4

pistil

Verticille

gènes actifs

(en grisé)

1

sépales

2

pétales

3

étamines

4

pistil

A A A

B B B

C C C

Question 5

En examinant les mutants de type A (c'est-à-dire dont soit un gène de type A ne « s'exprime pas »), ceux de type B et ceux de

type C, déterminer laquelle des assertions suivantes il faut ajouter au modèle pour qu'il soit cohérent avec les observations ?

•Si aucun des trois types de gènes ne s'exprime dans un verticille, les pièces florales deviennent des pétales.

•Les expressions des gènes A et C s’excluent mutuellement.

Question 6

Deux lignées pures de mutants A ont été isolées indépendamment dans deux laboratoires. Après avoir échangé des semences,

les chercheurs tentent différents croisements puis émettent différentes hypothèses (certaines sont proposées ci-dessous) qu'ils

confrontent ensuite aux faits que voici : les individus F1 (issus du croisement des deux lignées) sont de type sauvages ; les

individus F2 (issus du croisement des F1 entre-eux) se répartissent comme suit : 103 individus de type sauvage, 134 individus

de type « mutant A ». Laquelle de ces hypothèses est cohérente avec les résultats.

•H1. Un seul gène de type A existe. Les individus sauvages possèdent l'allèle A. L'une des deux lignées isolées possède

l'allèle a' de ce gène, l'autre possède l'allèle a''' de ce gène. L'allèle a' est récessif par rapport à a'''.

•H2. Deux gènes différents de type A existent : A1 et A2 avec respectivement deux allèles : A1 et a1 pour l'un, A2 et a2

pour l'autre. Les individus sauvages sont (A1/A1 A2/A2), les mutants des lignées initiales (a1/a1 A2/A2) et

(A1/A1 a2/a2).

•H3. Deux gènes différents de type A existent : A1 et A2 avec respectivement deux allèles : A1 et a1 pour l'un, A2 et a2

pour l'autre. Les individus sauvages sont (A1/A1 A2/A2), les mutants des lignées initiales (A1/a1 A2/a2) et

(A1/A1 A2/a2).

Question 7

AP1 et AP2 sont deux gènes de classe A. AP3 et PI sont de classe B. AG est de classe C. Voici des extraits des séquences des

protéines correspondantes telles que présentées dans Anagène (comparaison avec alignement).

Qu'en dire ?

- AP1, AP2 et AP3 sont trois allèles du même gène.

- Certains de ces gènes font partie d'une famille multigénique.

- Il est impossible qu'AP2 puisse provenir d'une duplication-transposition suivie de mutations décalantes.

Exercice « Arabidopsis thaliana, une plante modèle »

Les drosophiles (Drosophila melanogaster) sont devenus des animaux

modèles en génétique. Faciles à élever, les générations s'enchaînent à un

rythme élevé. C'est ce qui les a fait préférer à d'autres organismes. Parmi les

végétaux, l'arabette des dames (Arabidopsis thaliana) est devenue, pour les

mêmes raisons, la plante favorite des généticiens. Les réflexions qui suivent

mettent en avant quelques conclusions intéressantes des travaux sur l'arabette

des dames.

En seconde, vous avez vu des exemples de gènes homéotiques : la mutation

d'un gène homéotique induit l'apparition d'une structure normale à la place

d'une autre structure – une telle mutation est qualifiée d'homéotique. Chez les

drosophiles, certaines mutations du gène antennapedia sont de ce point de vue là

saisissantes (cf. fig. 1).

Question 1

Comme beaucoup de fleurs, celle de l'arabette des dames est organisée en quatre

verticilles portant chacun un type de pièces florales. Dans un diagramme floral,

chaque pièce florale est représentée sur un cercle par des signes conventionnels

(cf. légende ligne 3 du tableau 1).

•Représenter les diagrammes floraux des fleurs des trois types de mutants

A, B et C dans le tableau (crayon à papier)

Tableau 1. La fleur de l'arabette et de quelques lignées mutantes (mutants A, B et C).

Source : SVT dijon (shcémas). Adapté de diverses compilations : Biologie de Neil Campbell et Jane Reece édité par Pearson Education (7e édition) ; http://serres.u-

bourgogne.fr/IMG/pdf/Cours_LBG_Bioveg_5_2009.pdf ; photos extraites de http://acces.ens-

lyon.fr/acces/ressources/dyna/developpement/comprendre/morphogenese-vegetale/morphogenese-florale/le-modele-abc#3-2- article de Stéphanie Breuil, etc. ...

Arabette normale (type S) Type A (ex. : apetala2) Type B (ex. : pistillata) Type C (ex. : agamous)

Diagramme floral

Légende :

Question 2

Rayer les assertions fausses.

•La mutations A n'est pas une mutation homéotique.

•La mutation B est une mutation homéotique.

•La mutation C a été orientée par l'environnement.

Question 3

En utilisant vos connaissances sur la biologie de la fleur, indiquer les croisements possibles.

•A x C

•B x S

•B x C

Figure 1. Une mutation homéotique.

http://www.biology.arizona.edu/developmental_bio/problem_sets/Deve

lopmental_Mechanisms/07t.html

Figure 2.

Question 4

Les chercheurs ont proposé le modèle suivant : la composition florale d'A. thaliana met en jeu trois types de gènes du

développement (types A, B et C, selon les types de mutants chez lesquels ils ont été découverts). Leur expression détermine

l'identité des pièces florales qui se forment : « Les tissus où seule l'activité [des gènes de type] A est présente forment des

sépales, tandis que les pétales résultent de la combinaison des activités [des gènes de type] de A et B. Des étamines se

développent lorsque les activités [des gènes de type] B et C sont simultanément présentes, alors que des carpelles* se forment

en présence de la seule activité [des gènes de type] C. » (citation de E. Meyrerowitz, l'un des piliers des travaux sur la génétique

des plantes).

Rappel. L'ensemble des carpelles forme le pistil.

•Des tableaux suivants, lequel correspond à l'expression des gènes A, B et C dans les fleurs d'Arabidopsis thaliana

sauvages (entourez-le) ?

Verticille

gènes actifs

(en grisé)

1

sépales

2

pétales

3

étamines

4

pistil

Verticille

gènes actifs

(en grisé)

1

sépales

2

pétales

3

étamines

4

pistil

Verticille

gènes actifs

(en grisé)

1

sépales

2

pétales

3

étamines

4

pistil

A A A

B B B

C C C

Question 5

En examinant les mutants de type A (c'est-à-dire dont soit un gène de type A ne « s'exprime pas »), ceux de type B et ceux de

type C, déterminer laquelle des assertions suivantes il faut ajouter au modèle pour qu'il soit cohérent avec les observations ?

•Si aucun des trois types de gènes ne s'exprime dans un verticille, les pièces florales deviennent des pétales.

•Les expressions des gènes A et C s’excluent mutuellement.

Question 6

Deux lignées pures de mutants A ont été isolées indépendamment dans deux laboratoires. Après avoir échangé des semences,

les chercheurs tentent différents croisements puis émettent différentes hypothèses (certaines sont proposées ci-dessous) qu'ils

confrontent ensuite aux faits que voici : les individus F1 (issus du croisement des deux lignées) sont de type sauvages ; les

individus F2 (issus du croisement des F1 entre-eux) se répartissent comme suit : 103 individus de type sauvage, 134 individus

de type « mutant A ». Laquelle de ces hypothèses est cohérente avec les résultats.

•H1. Un seul gène de type A existe. Les individus sauvages possèdent l'allèle A. L'une des deux lignées isolées possède

l'allèle a' de ce gène, l'autre possède l'allèle a''' de ce gène. L'allèle a' est récessif par rapport à a'''.

•H2. Deux gènes différents de type A existent : A1 et A2 avec respectivement deux allèles : A1 et a1 pour l'un, A2 et a2

pour l'autre. Les individus sauvages sont (A1/A1 A2/A2), les mutants des lignées initiales (a1/a1 A2/A2) et

(A1/A1 a2/a2).

•H3. Deux gènes différents de type A existent : A1 et A2 avec respectivement deux allèles : A1 et a1 pour l'un, A2 et a2

pour l'autre. Les individus sauvages sont (A1/A1 A2/A2), les mutants des lignées initiales (A1/a1 A2/a2) et

(A1/A1 A2/a2).

Question 7

AP1 et AP2 sont deux gènes de classe A. AP3 et PI sont de classe B. AG est de classe C. Voici des extraits des séquences des

protéines correspondantes telles que présentées dans Anagène (comparaison avec alignement).

Qu'en dire ?

- AP1, AP2 et AP3 sont trois allèles du même gène.

- Certains de ces gènes font partie d'une famille multigénique.

- Il est impossible qu'AP2 puisse provenir d'une duplication-transposition suivie de mutations décalantes.

1

/

4

100%