A Contraception progestative après cancer du sein ? DOSSIER THÉMATIQUE

26 | La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008

Progestatifs et cancer du sein

DOSSIER THÉMATIQUE

* Cabinet de gynécologie, 28, rue

de Norvège, 17000 La Rochelle.

** Centre Alexis-Vautrin, avenue de

Bourgogne-Brabois, 54511 Vandœuvre-

lès-Nancy.

Contraception progestative

après cancer du sein ?

Progestin-only contraception

in breast cancer survivors?

G. Boutet*, A. Lesur**

Avec 49 814 nouveaux cas estimés en 2005 en

France, les cancers du sein infiltrants représen-

tent 36,7 % de l’ensemble des nouveaux cas

de cancer chez la femme. Les cancers du sein in situ

sont exclus des analyses et représentent 5 à 15 % de

l’ensemble des cancers du sein (1). Le taux d’incidence

standardisée a presque doublé, passant de 56,8 en

1980 à 101,5 en 2005, selon les dernières données

publiées le 30 janvier 2008. Le taux d’évolution, en

moyenne de + 2,4 % par an entre 1980 et 2005, est

cependant légèrement moins important sur la dernière

période, entre 2000 et 2005 (+ 2,1 % par an) [2, 3].

Pour s’en tenir au groupe d’âge de 15 à 39 ans, cette

incidence annuelle cumulée peut être évaluée à 2 388,

nombre auquel il faut ajouter 8 211 pour la tranche

d’âge 40 à 49 ans. On peut donc considérer que plus

de 10 000 nouvelles femmes par an sont, au moins

théoriquement, confrontées au problème de la contra-

ception après traitement d’un cancer du sein. Comme

le risque cumulé 0-74 ans est passé de 8,68 à 12,14 %

des femmes nées en 1935 à celles nées en 1950 (2),

même si la tendance devait s’infléchir, la question est

donc d’importance.

Soulignons en préambule que si l’on considère qu’en-

viron une femme de moins de 40 ans sur 200 déve-

loppera un cancer du sein (4), l’envers de la question

contraceptive est celle du désir d’enfant. Il appartient

donc au praticien de permettre à chaque femme consul-

tant pour un désir de contraception après cancer du

sein d’exprimer aussi un possible désir d’enfant

(1)

et

de répondre de façon adaptée à ses interrogations en

sachant que 15 % des femmes de 35 ans, qui ont béné-

ficié d’une chimiothérapie comportant un alkylant, sont

ménopausée à un an, 40 % des femmes de 40 ans et

75 % des femmes de 45 ans (5). Le risque de défaillance

ovarienne prématurée chimio-induite dépend de la

molécule, les alkylants comme le cyclophosphamide

étant très gonadotoxiques, de l’âge de la patiente au

moment où elle reçoit la chimiothérapie, de la dose

reçue, des modalités et de la durée du traitement. La

question de la contraception après cancer du sein se

pose donc surtout chez les femmes de moins de 40 ans

qui ont échappé à une défaillance ovarienne prématurée

chimio-induite, qu’elles soient ou non en aménorrhée

non ménopausique sous tamoxifène (TAM).

La culture médicale française a longtemps considéré

les progestatifs comme ayant des actions globalement

bénéfiques sur la glande mammaire (6), conception

d’ailleurs partagée par les femmes françaises et qui n’a

réellement été remise en cause qu’après la publication

des essais randomisés américains sur le traitement

hormonal de la ménopause. C’est dire que jusqu’aux

années 2000, prescrire une contraception progestative

“à la française”, c’est-à-dire par un progestatif antigo-

nadotrope à une femme après cancer du sein n’était

pas de pratique exceptionnelle, y compris dans certains

Centres de lutte contre le cancer, tout particulièrement

si la patiente avait des mastodynies controlatérales

et/ou des troubles menstruels.

La réévaluation de toutes nos prescriptions dans le

souci de présenter à nos patientes des informations

à la fois claires, actualisées et validées réinterroge

de façon critique cette conduite.

Contraception progestative pure

La contraception progestative pure se présente

en France sous plusieurs formes. La contraception

progestative pure orale peut être assurée par ce

(1) L’Association francophone de l’après-cancer du sein (AFACS : http://

www.afacs.fr) fait actuellement une enquête auprès des femmes ayant

eu un cancer du sein et ayant été enceintes et met à cet effet à la dis-

position des patientes un numéro vert : 0800 770 736.

La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008 | 27

qu’il est convenu d’appeler micropilule (Cérazette®,

Microval®, Milligynon®, l’Ogyline® étant en voie

d’être retirée du marché). La contraception dite

“macroprogestative” consiste à prendre, usuelle-

ment 21 jours sur 28 ou du 5e au 25e jour du cycle,

un norstéroïde, le lynestrénol (Orgamétril®), un

norprégnane (Lutényl 5® , Surgestone 0,500®), un

dérivé 17 OH progestérone (Lutéran 10®), à la dose

considérée consensuellement en France comme

contraceptive (7). Sont également des contracep-

tions progestatives pures le dispositif intra-utérin

au lévonorgestrel (DIU LNG [Mirena®]) et l’implant

contraceptif à l’étonogestrel (Implanon®). Enfin et

de façon plus confidentielle en France, habituelle-

ment réservée à des cas particuliers, notamment en

milieu psychiatrique, la contraception injectable IM

trimestrielle par 150 mg d’acétate de médroxypro-

gestérone retard (AMPR [Dépo-Provera®]).

Parmi ces produits, seuls les micropilules, le DIU LNG,

l’implant, le lynestrénol (en deuxième intention chez

les femmes présentant une contre-indication à la

contraception estroprogestative) et l’AMPR sont titu-

laires dans leur AMM de l’indication contraception.

Contraception progestative

pure après cancer du sein :

bénéfique, néfaste ou neutre ?

Données fondamentales

S’il existe désormais une importante littérature qui

analyse le risque de cancer du sein sous traitement

progestatif, avant ou après la ménopause, comme le

documente l’article de G. Plu-Bureau et A. Gompel

dans ce dossier, les données épidémiologiques analy-

sant les effets de la contraception progestative pure

après cancer du sein, associée ou non à la prise de

TAM, sont remarquablement limitées. Force est donc

pour étayer une décision de se tourner d’abord vers

les résultats des études fondamentales.

Si dans les théories générales de la carcinogenèse,

il est admis qu’un agent qui augmente la prolifé-

ration cellulaire augmente dans le même temps

la possibilité de mutations qui peuvent initier la

cancérisation, la question est donc de savoir si les

progestatifs exercent un effet prolifératif sur le

tissu mammaire. Après avoir recensé les données

de la littérature des études menées in vitro et chez

l’animal, les directives cliniques communes de la

Société des obstétriciens gynécologues du Canada

et de la Société des gynécologues oncologues du

Canada, dont la rédaction de cet article a largement

bénéficié (5), ont conclu : “La progestérone et les

progestatifs peuvent exercer un effet prolifératif,

antiprolifératif ou neutre sur le tissu mammaire,

selon le type, le moment de l’administration et la

dose du progestatif utilisé.” Il faut ajouter que cet

effet peut varier selon le type de lignée cellulaire et

leur caractère, malin ou non.

Pour sortir de cette difficulté, quelques pistes ont

récemment été ouvertes, sans encore de conclusions

définitives.

Pour Santen (8), les progestatifs pourraient être

métabolisés en dérivés pregnènes qui inhiberaient

la prolifération cellulaire ou en dérivés prégnanes

qui pourraient la stimuler, les cellules cancéreuses

privilégiant cette voie. Une autre piste serait que

la présence d’une protéine particulière (G protein

associated receptor 30 [GPR 30]) permettrait aux

progestatifs d’inhiber la prolifération alors qu’en

son absence, ils la stimuleraient. Ainsi, tout à la fois,

les chemins métaboliques préférentiels des cellules

considérées, comme la présence ou pas de la GPR

30, pourraient déterminer des effets biologiques

opposés pour un même progestatif, indépendam-

ment des capacités spécifiques de liaison de chaque

progestatif aux différents récepteurs (estrogéniques,

androgéniques, glucocorticoïdes, etc.) et à la variété

des effets ainsi susceptibles d’être induits.

Par ailleurs, sur un plan proprement expérimental,

Lange (9) souligne qu’au contraire des cultures

monocouches en 2D, dont les résultats sont forts

discordants, les progestatifs sont clairement mito-

gènes dans des systèmes de culture en 3D. Cet auteur

suggère que l’action proliférative de la progestérone

nécessite une polarisation cellulaire, qui n’est pas

mise en évidence dans les cultures 2D, et rappelle

que dans ce type de système, la réponse des cellules

cultivées est variable en fonction de la composition

de la matrice extracellulaire à leur contact.

Au total, les résultats des données fondamentales

sont actuellement trop discordants pour étayer

une décision clinique. Les études épidémiologiques

apportent-elles une réponse ?

Données épidémiologiques

Nous n’avons retrouvé, à une exception près et

nous y reviendrons, aucune donnée épidémiolo-

gique analysant les effets de la prescription d’une

contraception progestative pure, quelle que soit sa

forme, chez une femme avec antécédent personnel

de cancer du sein traité. Seules seraient donc possi-

bles des extrapolations, à partir du risque de cancer

du sein sous traitement progestatif chez des femmes

indemnes. Si l’utilisation de cette contraception

Mots-clés

Cancer du sein

Contraception

Progestatif

Keywords

Breast cancer

Contraception

Progestin

28 | La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008

Progestatifs et cancer du sein

DOSSIER THÉMATIQUE

n’entraînait pas de hausse significative du risque

dans la population générale, le recours à celle-ci

pourrait être envisagé chez une femme après cancer

du sein “dans les cas où les avantages liés ou non

à la contraception l’emportent sur quelque hausse

potentielle inconnue que ce soit du risque de récur-

rence” (5). À côté de ces extrapolations dont il est

difficile d’apprécier la pertinence, compte tenu des

données fondamentales précitées, il pourrait être

argué qu’une légère augmentation potentielle du

risque est négligeable par rapport à l’importance

du risque déjà établi lié à l’antécédent néoplasique

mammaire personnel. En appliquant ce raisonne-

ment à la contraception injectable trimestrielle par

AMPR, la directive commune canadienne souligne

tout à la fois que les femmes ayant présenté un

cancer du sein sont peu enclines à courir quelque

risque complémentaire que ce soit et que de fortes

doses d’acétate de médroxyprogestérone ont fait la

preuve de leur efficacité dans le cadre du traitement

du cancer du sein métastatique hormonodépendant

de la femme ménopausée (5, 10). La recomman-

dation canadienne conclut donc que “le recours à

l’AMPR chez une survivante du cancer du sein peut

être envisagé dans les cas où les avantages liés ou

non à la contraception l’emportent sur quelque

hausse potentielle inconnue que ce soit du risque

de récurrence (III-C)”. Cette recommandation, avec

le même niveau de preuve, est appliquée à l’iden-

tique aux micropilules et au DIU LNG. Cette directive

commune précise qu’elle ne peut énoncer aucune

recommandation concernant les implants contra-

ceptifs car on ne dispose d’aucune donnée, ni dans

la population générale, ni chez les survivantes après

cancer du sein et ne mentionne pas la contraception

macroprogestative “à la française”.

Depuis la publication de ce consensus, deux nouvelles

études nous paraissent intéressantes à rapporter.

La première, randomisée, en double aveugle contre

placebo, est une étude pilote pour préciser les effets

de la tibolone (Livial®) sur l’étude de la prolifération

cellulaire, appréciée en particulier par la mesure de

l’expression du Ki-67, sur des prélèvements biopsiques

mammaires chez des femmes postménopausiques

présentant un cancer du sein de stade initial I/II,

récepteurs estrogéniques positifs (RE +). Rappelons

que la formule chimique de la tibolone, sans être

identique, présente une forte analogie avec celle

du lynestrénol. Cette étude, portant sur 46 cas et

49 contrôles, conclut que chez les patientes RE +,

2,5 mg de tibolone par jour pendant 14 jours n’ont

pas d’effet significatif sur la prolifération des cellules

tumorales mammaires (11). Malheureusement, et

une nouvelle fois, ces résultats séduisants sur des

marqueurs intermédiaires viennent d’être contredits

par l’essai clinique LIBERATE, dont les résultats ont

été présentés à l’occasion d’une communication

orale faite le 21 mai 2008 à Madrid. Dans cette

étude clinique multicentrique randomisée en double

aveugle comparant Livial® à un placebo chez plus de

3 000 femmes avec un antécédent récent de cancer

du sein, dont certaines sous TAM, le risque global

de récidive est significativement augmenté sous

traitement (RR = 1,40 ; p = 0,001) après un suivi

moyen de trois ans.

La seconde étude est celle de Trinh et al. (12), qui

est spécifiquement consacrée à l’utilisation du DIU

LNG chez des patientes atteintes d’un cancer du

sein. Il s’agit d’une étude rétrospective cas-contrôles

portant sur 79 patientes sous traitement versus 120

contrôles. Le critère principal est le pourcentage de

récidive. Si dans la population totale, il n’y a pas

de modification significative du risque de récidive

(21,5 % sous DIU LNG versus 16,6 % ; adjusted hazard

ratio [HR] : 1,86 ; IC

95

: 0,86-4), une analyse en

sous-groupes montre que les femmes sous DIU LNG

(n = 38) au moment du diagnostic de cancer et qui

ont continué à l’utiliser ont un risque augmenté de

récidive (HR : 3,39 ; IC

95

: 1,01-11,35 ; p = 0,048).

Les femmes chez qui le DIU LNG a été inséré après le

diagnostic et le traitement de cancer du sein (n = 41)

n’ont pas d’augmentation constatée de risque

(HR : 1,48 ; IC95 :0,62-3,49 ; p = 0,38). Annonçant

qu’une étude prospective est en cours d’initiation

en Belgique pour suivre les femmes atteintes d’un

cancer du sein avant la ménopause, qui compor-

tera des données sur l’utilisation des contraceptifs,

les auteurs restent cependant prudents dans leurs

conclusions, compte tenu des limites méthodolo-

giques de leur travail et en appellent à des études

complémentaires. Ils soulignent cependant le point

particulier des femmes non ménopausées qui ont

bénéficié d’une castration médicale et sont sous

inhibiteurs de l’aromatase. Dans ce cas, il est parti-

culièrement important d’enlever le DIU LNG car ces

patientes risquent dans ce contexte de présenter une

hypersensibilité hormonale, d’autant qu’une partie

au moins de l’effet prolifératif in vitro du LNG sur

les cellules malignes MCF-7 emprunte la voie des

RE (12). À l’inverse, les bases théoriques qui font

de ce DIU LNG un possible traitement préventif

des lésions endométriales sous TAM font qu’il est

probable qu’un certain nombre d’études soient en

cours, avec comme critère principal la pathologie

de l’endomètre, où sera pris en compte le risque de

récidive de cancer du sein.

1. Molinié F, Colonna M. Sein.

Evolution de l’incidence et de la

mortalité par cancer en France

de 1980 à 2005. http:// www.

invs.sante.fr

2. Belot A, Grosclaude P, Bossard

N et al. Cancer incidence and

mortality in France over the period

1980-2005. Rev Epidemiol Santé

Publique 2008;56:159-75.

3. Estève J. Incidence du cancer

du sein en France et dans les

pays développés. Presse Med

2007;36:315-21.

4. Jones AL. Fertility and

pregnancy after breast cancer.

Breast 2006;15(S2):S41-S46.

5. SOGC/GOC joint clinical

practice guidelines. Progeste-

rone-only and non-hormonal

contraception in the breast

cancer survivor: joint review and

committee opinion of the Society

of Obstetricians and Gynaecolo-

gists of Canada and the Society

of Gynecologic Oncologists of

Canada. Int J Gynecol Obstet

2008;101:309-18.

6. Plu-Bureau G, Mauvais-Jarvis P.

Hormones et sein. In : P. Mauvais-

Jarvis, G. Schaison, P. Touraine.

Médecine de la reproduction.

Paris : 3e ed. Flammarion Méde-

cine-Sciences, 1997:423-43.

7. Sitruk-Ware R, Serfaty D.

Contraception progestative. In :

Contraception. D. Serfaty. Paris :

3e ed. Masson, 2007:112-21.

8. Santen RJ. Risk of breast cancer

with progestins: critical assess-

ment of current data. Steroids

2003;68:953-64.

9. Lange CA. Challenges to

defining a role for progeste-

rone in breast cancer. Steroids

2008;73:914-21.

10. Leriche N, Bonneterre J.

Progestatifs et métastases

osseuses dans les cancers du sein.

Bull Cancer 1997;84:891-4.

11. Kubista E, Planellas Gomez

JVM, Dowsett M et al. Effect

of tibolone on breast cancer

cell proliferation in postme-

nopausal ER+ patients: results

from STEM Trial. Clin Cancer Res

2007;13:4185-90.

Références

bibliographiques

La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008 | 29

DOSSIER THÉMATIQUE

Conduite pratique

Rappelons en préambule les résultats de la seule

enquête française, à notre connaissance, consacrée à

cette question, initiée et coordonnée par le Groupe

d’étude et de réflexion sur les mastopathies (GERM)

en 2003. Sur les 2 005 questionnaires adressés aux

gynécologues français, 200 observations ont été

reçues dont 185 exploitables. Sur ces 185 dossiers,

une contraception progestative a été utilisée après

cancer du sein dans 37 cas par progestatifs micro- ou

macrodosés et dans 15 cas par DIU LNG (13).

Compte tenu des résultats théoriques contradictoires,

de l’absence d’études cliniques spécialement dédiées

à cette question, des obligations déontologiques

et légales et des diverses pressions médiatiques, le

praticien se doit d’appliquer les recommandations

pour la pratique clinique (RPC). Elles sont de deux

types, internationale, les critères de recevabilité pour

l’adoption et l’utilisation continue d’une méthode

contraceptive de l’OMS (14), et nationale, éditées par

l’Afssaps-Anaes-Inpes (AAI) [15], concordantes.

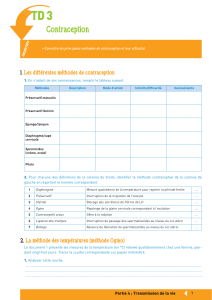

Ces recommandations sont présentées de façon

synthétique dans le tableau.

On peut en conclure que, pour l’OMS aussi bien que

pour l’AAI, la contraception orale microprogestative,

les progestatifs seuls, les progestatifs injectables,

l’implant à l’étonogestrel, le DIU LNG ne peuvent

être prescrits en cas de cancer du sein en cours ou

actuel. En cas de rémission depuis cinq ans ou plus,

les risques théoriques ou avérés de la prescription de

ces contraceptifs l’emportent généralement sur les

avantages procurés par l’emploi de la méthode. Ces

contraceptions ne sont en règle générale pas recom-

mandées à moins, précise l’AAI, que des méthodes

plus indiquées ne soient pas disponibles ou accep-

tables : un suivi rigoureux est alors nécessaire. Dans

cette dernière situation, il n’y a donc en théorie pas de

contre-indication formelle pour autant qu’une déci-

sion collégiale, dans le cadre d’une Unité de concer-

tation pluridisciplinaire en oncologie l’envisage et

que la patiente, informée des incertitudes attachées

à cette contraception, l’accepte.

Un élément supplémentaire reste cependant à prendre

en compte, la mise à jour régulière des décisions de

la commission de la transparence de la HAS (http://

www.has-sante.fr) et de la direction de l’évaluation

des médicaments et des produits biologiques de l’Afs-

saps (http://afssaps.sante.fr), régulièrement traduites

par l’évolution des résumés des caractéristiques des

produits (RCP) rapportés par le Vidal®.

C’est ainsi que dans la version 2008 du Vidal®, on

peut noter que toutes les micropilules encore disponi-

bles sur le marché sont contre-indiquées (Microval® :

contre-indication [CI] : cancer du sein et de l’en-

domètre ; Cérazette® : CI : tumeurs sensibles aux

progestatifs ; cancer du sein et cancer de l’endomètre ;

Milligynon® : CI : cancer du sein et de l’endomètre).

Pour Depo-Provera®, on retrouve aussi dans les

contre-indications : cancer du sein et de l’endomètre.

Pour ce qui concerne Implanon®, le cancer du sein en

lui-même n’est pas mentionné comme une contre-

indication, elle est formulée de la façon suivante :

“tumeurs progestogènes dépendantes”. Il est, en

outre, précisé : “Un effet biologique des hormones

ne pouvant être exclu, le rapport bénéfice/risque

doit être évalué individuellement chez les femmes

atteintes d’un cancer du sein et chez les femmes pour

lesquelles un cancer du sein est diagnostiqué pendant

l’utilisation d’Implanon®”. Pour ce qui est du DIU LNG

(Mirena®), le Vidal® 2008 stipule que : “Le retrait du

DIU devra être envisagé en cas de survenue ou de réci-

dive de : suspicion ou diagnostic d’une tumeur hormo-

nodépendante, y compris cancer du sein.” Enfin, le

cancer du sein ou un antécédent de cancer du sein ne

font pas partie des contre-indications formellement

énoncées pour les macroprogestatifs, l’Orgamétril®,

le Lutéran® 10, le Lutényl® 5 et la Surgestone® 0,500

mais il est précisé pour chacune de ces molécules,

sauf la dernière, qu’avant le début du traitement, le

médecin doit s’assurer de l’absence de cancer du sein

ou de l’endomètre, ce qui n’est guère différent. Pour

les trois dernières spécialités, il est aussi précisé que

les études pharmacocliniques n’ont pas permis de

démontrer un effet antigonadotrope complet chez

toutes les patientes, ce qui explique que ces produits

n’ont pas l’AMM dans l’indication de contraception,

quelle que puisse être leur efficacité cliniquement

constatée. Dans le contexte dans lequel nous nous

plaçons, toute thérapeutique hors AMM peut être

lourde de conséquence pour le prescripteur en cas

d’événement indésirable, même s’il ne s’agit que de

coïncidence malheureuse. Enfin, il est à noter qu’au 31

juillet 2008, aucun RCP n’est actuellement disponible

pour ces spécialités sur le site de l’Afssaps.

Conclusion

Au terme de cette revue, deux options sont envi-

sageables pour répondre à la question posée, “une

contraception progestative après cancer du sein est-

elle possible ?”, puisque aucune donnée relevant de

l’Evidence-based medicine (EBM) n’est disponible.

La première, exclusivement appuyée sur la RPC

française, très proche de celles de l’OMS et de la

12. Trinh XB, Tjalma WAA, Makar

AP et al. Use of the levonorges-

trel-releasing intrauterine system

in breast cancer patients. Fertil

Steril 2008;90:17-22.

13. Gorins A, Espié M. Contracep-

tion estroprogestative et cancer

du sein. In Le Sein, du normal au

pathologique : état de l’art. Paris :

3

e

ed. M. Espié, A. Gorins. Editions

ESKA, 2007:664-70.

14. OMS. Critères de receva-

bilité pour l’adoption et l’utili-

sation continue des méthodes

contraceptives. OMS : Genève ;

2005. Référence consultable

sous format électronique : URL :

http://who.int.

15. Afssaps-Anaes-Inpes. Recom-

mandations pour la pratique

clinique. Stratégies de choix des

méthodes contraceptives chez

la femme. Afssaps, Anaes, Inpes :

Paris ; 2004. Référence consul-

table sous format électronique :

URL/http://afssaps.sante.fr.

Références

bibliographiques

30 | La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008

Progestatifs et cancer du sein

DOSSIER THÉMATIQUE

directive clinique commune canadienne, considé-

rerait comme licite une contraception progestative

à partir du moment où elle relève de la proposition

d’une Unité de concertation pluridisciplinaire en

oncologie à une femme précise, dans une situation

particulière et qui accepte les incertitudes de la

balance bénéfices-risques de la prescription, bien

sûr au prix “d’un suivi rigoureux alors nécessaire”.

Lors de la prescription des macroprogestatifs autres

que le lynestrénol, le praticien sera en porte à faux

par l’absence de l’indication de contraception dans

l’AMM. Notons qu’il n’est nulle part fait mention de

la contraception d’urgence, progestative pure, par

la prise unique d’un comprimé de 1,5 mg de lévo-

norgestrel, mais que le RCP de ce produit (Norlévo®

1,5 mg) ne mentionne aucune contre-indication,

hormis une hypersensibilité à la molécule ou à l’un

des excipients.

La deuxième, prenant à la lettre, dans leur application

la plus rigoureuse, les résumés des caractéristiques

des produits, qui vont au-delà de la RPC, récusera

toute prescription non seulement de contraceptif

progestatif mais de tout progestatif chez une femme

atteinte d’un cancer du sein, quel que soit son statut

d’hormonodépendance, rejoignant d’ailleurs très

souvent le souhait des patientes régulièrement alar-

mées par les médias.

S’il est maintenant d’usage de terminer tout texte

consacré à une zone grise de l’EBM par le refrain de

l’appel à de nouvelles études randomisées en double

aveugle, il est peu probable que, dans ce domaine, on

puisse espérer prochainement une réponse claire et

objective, scientifiquement fondée, à l’abri de la peur

du médico-légal. Il faudra donc en pratique continuer

à élaborer au cas par cas une décision partagée dans

ce colloque singulier régulièrement enrichi par de

nouvelles données, si bien nommé consultation, du

latin consultatio, tout à la fois “action de délibérer”

et “question posée à quelqu’un”. L’avenir dira ce que

seront les futures mises à jour des résumés des carac-

téristiques des produits sur le site de l’Afssaps. ■

Tableau. Contraceptions progestatives pures : Critères de recevabilité de l’OMS (14) et Stratégies

de choix de l’Afssaps-Anaes-Inpes (AAI) [15] en cas de cancer du sein.

Cancer du sein

Définitions OMS En cours En rémission depuis 5 ans

Définitions AAI Actuel En rémission > 5 ans

Critères de recevabilité OMS (a)/

Stratégie de choix AAI (b)

OMS* (a) AAI (b) OMS* (a) AAI (b)

Contraception orale

microprogestative

4 -- 3 -

Progestatifs seuls (OMS)

Macroprogestatifs (AAI) 4 -- 3 -

Implant à l’étonogestrel 4 -- 3 -

Acétate de médroxyprogestérone

(150 mg/3 ml) i.m.

4 -- 3 -

Dispositif intra-utérin

au lévonorgestrel

4 -- 3 -

(a) Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de méthodes contraceptives. OMS

(14)

.

1 : État où l’utilisation de la méthode contraceptive n’appelle aucune restriction.

2 : État où les avantages de la méthode contraceptive l’emportent en général sur les risques théoriques ou avérés.

3 : État où les risques théoriques ou avérés l’emportent généralement sur les avantages procurés par l’emploi de

la méthode.

4 : État équivalent à un risque inacceptable pour la santé en cas d’utilisation de la méthode contraceptive.

* Cancer du sein : le cancer du sein est une tumeur hormonodépendante. Les craintes relatives à l’évolution de la

maladie sont moins prononcées dans le cas des stérilets au lévonorgestrel que dans celui des contraceptifs oraux

combinés ou des progestatifs seuls fortement dosés.

(b) Possibilité d’utilisation des différentes méthodes en fonction de situations particulières. Afssaps-Anaes-Inpes

(15)

.

“++” : Situation où la méthode contraceptive peut être utilisée sans aucune restriction.

“+” : Situation où les avantages de la méthode contraceptive sont généralement supérieurs aux inconvénients.

D’une manière générale, la méthode est utilisable. Si la femme choisit cette méthode, le suivi médical doit être plus

attentif qu’en règle normale.

“-” : Situation où les risques théoriques ou avérés l’emportent sur les avantages procurés par l’emploi de la mé-

thode. L’emploi de la méthode n’est en règle générale pas recommandé, à moins que des méthodes plus indiquées

ne soient pas disponibles ou acceptables. Un suivi rigoureux est alors nécessaire.

“--” : Situation où l’emploi de la méthode expose à un risque pour la santé inacceptable. Il est recommandé de ne

pas utiliser la méthode (à proscrire).

COURS SUPÉRIEUR DE MASTOLOGIE

Du 16 au 18 Octobre 2008, Montpellier

PRÉSIDENTS DU COURS

Pr. J-B. Dubois, Pr. J-P. Daurès, Pr. Ph. Rouanet - Montpellier

PRÉSIDENT HONORAIRE

Pr. J-L. Lamarque

PROGRAMME SCIENTIFIQUE PRÉVISIONNEL

16 OCTOBRE 2008

INTRODUCTION

• Epidémiologie - Prévention

Dépistage - Evaluation micro-

économique

• Imagerie

17 OCTOBRE 2008

• Carcinome Canalaire In Situ

(CCIS)

• Actualités thérapeutiques

18 OCTOBRE 2008

• Hormonothérapie - Chimiothérapie

Traitements ciblés

• Test final interactif

SECRÉTARIAT

SCIENTIFIQUE

G. Dusacq

Tel : +33 (0)4 67 61 31 13

Fax : +33 (0)4 67 61 30 73

E-mail :

MANOSMED 2008

www.manosmed2008.com

SUPAGRO - 2, PLACE PIERRE VIALA - MONTPELLIER (FRANCE)

AGENCE

ORGANISATRICE

Alpha Visa Congrès

624, rue des Grèzes

34070 Montpellier - France

Tel : +33 (0)4 67 03 03 00

Fax : +33 (0)4 67 45 57 97

E-mail :

!!" #$%%&

!

!"#$!%&%'(

)#*#+!%+ , -.. ./)##+!+'

#"!/%#/%+%$!/ #*-&0-!%+

#"!/-& $-'!+'

1

0/-& -)/!+%$- + !0

23

#)- #0!/ /%+)%*#).!#.

"#$%#)- ( -+"

%)$%+-& )#-$#+ -)'#

/#$%#)- !#.

"!+-& !+#)-/!*# #.

# $

%& '(( )*+, -. -/ (/ /(

01& '(( )*+, -. -/ (* .(

!&

23453$$$

4

6 78

-9, 3 #:

(,*.* 0$

%& '(( )*+, -. *( *( **

01& '(( )*+, -. ,; ;. <.

!&

439**=$

Université Montpellier 1

1

/

5

100%

![Version imprimable [PDF | 549,2 Ko. ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002867014_1-94984025a6f47b57b52e0ab77255415a-300x300.png)