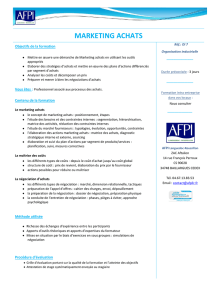

M9319

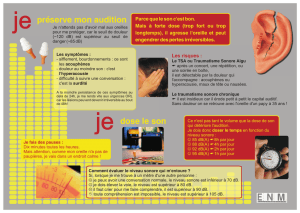

publicité