Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012

Printed with joliprint

Cancer : les mécanismes biologiques -

01/03/2012

Malgré l’anarchie qui caractérise le déve-

loppement d’une tumeur, l’oncogenèse et

sa progression suivent des principes valables

pour l’ensemble des cancers.

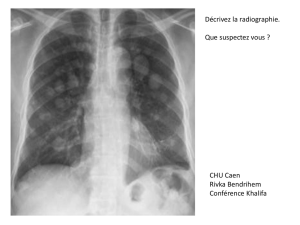

La progression de tumeurs dépend de mutations génétiques, de modications

épigénétiques et d’agents cancérigènes. © Rory Duncan et Linda Sharp, Well-

come Images/Flickr CC by nc-nd 2.0

Les oncogènes et les gènes

suppresseurs de tumeurs

Les cellules tumorales évoluent vers une prolifé-

ration ou un pouvoir d’invasion accrus en faisant

l’acquisition de nouvelles capacités, ce qui les fait

progresser d’un stade de l’oncogenèse au suivant.

Pour acquérir de nouvelles capacités, elles doivent

subir des mutations génétiques sur deux types de

gènes gouvernant la marche des cancers : les onco-

gènes et les gènes suppresseurs de tumeurs.

Les oncogènes stimulent la progression tumorale

alors que les gènes suppresseurs de tumeurs frei-

nent ou stoppent cette progression. Les mutations

qui font progresser l’oncogenèse sont activatrices

d’oncogènes ou inactivatrices de gènes suppresseurs

de tumeurs. Un oncogène activé exerce sa fonction

de manière exagérée comme par exemple une sti-

mulation permanente de la prolifération cellulaire.

Un gène suppresseur de tumeurs inactivé ne peut

plus exercer sa fonction qui peut être une inhibition

de la prolifération cellulaire.

L’initiation et la progression tumorale

La progression tumorale dépend de deux types

d’agents cancérigènes : les initiateurs et les pro-

moteurs de tumeurs (Figure 6).

Figure 6. Mode d’action schématique des initiateurs et des promoteurs de

tumeurs. Un initiateur modie l’information génétique et il est capable de

transformer une cellule saine. Un promoteur de tumeur ne transforme pas

une cellule, il stimule la progression de l’oncogenèse s’il exerce son action

(dans cet exemple, une stimulation de la prolifération cellulaire) sur des

cellules qui ont déjà initié l’oncogenèse. © Grégory Ségala

Les initiateurs de tumeurs provoquent des muta-

tions génétiques qui peuvent toucher des oncogènes

ou des gènes suppresseurs de tumeurs. Comme leur

nom l’indique, les initiateurs initient l’oncogenèse

mais ils la font aussi progresser en provoquant de

Grégory Ségala

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40

Page 1

Futura-Sciences

Printed with joliprint

Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012

nouvelles mutations conférant de nouvelles capa-

cités aux cellules tumorales. Ils peuvent être :

• d’origine chimique comme le benzopyrène

présent dans la fumée de cigarette ;

• d’origine physique comme les radiations

ionisantes ;

• d’origine biologique c’est-à-dire des ini-

tiateurs générés par nos propres cellules

comme les espèces oxygénées réactives pro-

duites par notre métabolisme énergétique.

Les promoteurs tumoraux accélèrent la progression

tumorale sans provoquer directement de mutations

sur l’ADN. Souvent, les promoteurs tumoraux sont

des stimulateurs de la prolifération cellulaire. L’ac-

tion d’un promoteur tumoral seul sur des cellules

saines est totalement nulle sur l’initiation de l’on-

cogenèse. Son effet de promotion tumorale n’a lieu

que sur des cellules qui ont déjà initié l’oncogenèse.

Certains promoteurs tumoraux sont produits par

notre organisme comme les hormones sexuelles

qui stimulent la prolifération des cellules des or-

ganes sexuels. L’inammation chronique est un

promoteur tumoral fort. Ainsi, les pathologies qui

font intervenir l’inammation chronique comme les

ulcères de l’estomac, l’alcoolisme ou les infections

chroniques sont indirectement des promoteurs de

tumeurs. Le benzopyrène est un promoteur tumo-

ral chimique en provoquant l’inammation tout en

étant, comme nous l’avons vu ci-dessus, un initiateur

de tumeur ce qui en fait un cancérigène complet.

Sélection clonale et progression

tumorale

Une cellule qui a subi une mutation initiatrice de

l’oncogenèse prolifère et donne naissance à une

nouvelle population de cellules transformées iden-

tiques entre elles : c’est une population monoclonale

(Figure 7).

Figure 7. La sélection clonale. Une mutation initiatrice provoque l’apparition

d’une population monoclonale de cellules transformées. Au sein de cette po-

pulation, de nouvelles mutations apparaissent : la mutation A et la mutation

B. La mutation A est plus avantageuse que la mutation B et permet à la popu-

lation qui la porte, la population A, d’être plus importante que la population

B qui porte la mutation B. Cet avantage sélectionne la population A pour la

poursuite de l’oncogenèse : c’est à partir de la population A que l’oncogenèse

continue à progresser grâce à l’incidence de nouvelles mutations (mutation

C). © Grégory Ségala

Certaines cellules de cette population peuvent elles-

mêmes subir de nouvelles mutations ce qui génère

de nouvelles populations monoclonales. Les muta-

tions se font au hasard mais une hiérarchie s’ins-

talle entre les différentes populations de cellules

: la population qui possède les mutations les plus

avantageuses prend le dessus démographique sur

les autres populations, elle est donc sélectionnée

naturellement. C’est à partir de cette population

sélectionnée que se poursuit l’oncogenèse.

Ainsi, toute nouvelle mutation conférant un avan-

tage sélectif fait émerger une nouvelle population

monoclonale plus évoluée qui est sélectionnée pour

poursuivre l’oncogenèse. Ce principe fondamen-

tal dénit le sens de la marche de la progression

tumorale.

Grégory Ségala

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40

Page 2

Printed with joliprint

Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012

L’oncogenèse : un processus lent

évoluant par étapes

De nombreuses mutations de gènes impliqués dans

le cancer surviennent au cours de l’oncogenèse. À

cause de ces mutations, la cellule cancéreuse pos-

sède des capacités nouvelles comme une forte pro-

lifération, une forte capacité de survie ou encore la

capacité d’envahir les tissus voisins. L’acquisition

de ces capacités se fait par la sélection de plusieurs

mutations ayant un intérêt dans l’oncogenèse mais

survenant de manière aléatoire. Par conséquent, il

existe au cours de la progression tumorale de mul-

tiples paliers pendant lesquels les cellules cancé-

reuses n’évoluent pas car elles ne bénécient pas

de nouvelles mutations avantageuses. Ces paliers

dénissent des étapes que les cellules cancéreuses

doivent franchir pour progresser dans l’oncogenèse.

Entre chacune de ces étapes, le temps de latence

est de durée variable et peut correspondre à plu-

sieurs années. Généralement, on estime à plusieurs

décennies le temps qui s’écoule entre la mutation

initiatrice de l’oncogenèse et le cancer, bien qu’il y

ait une variabilité dans la durée de développement

des cancers.

L’épigénétique

L’épigénétique regroupe les mécanismes de la cel-

lule qui modient l’expression des gènes sans affec-

ter l’information génétique qu’ils portent. Le taux

d’expression d’un gène dénit le taux de synthèse

de la protéine codée par ce gène. La protéine établit

la fonction du gène dans la cellule. Par conséquent,

plus un gène est exprimé, plus sa protéine est pro-

duite et plus l’action du gène est forte dans la cellule.

Des dérégulations épigénétiques très complexes

d’oncogènes et de gènes suppresseurs de tumeurs

participent essentiellement à la progression tumo-

rale. Les modications épigénétiques qui favorisent

la progression tumorale augmentent l’expression

des oncogènes (on parle de surexpression) alors

qu’elles diminuent voire éteignent l’expression

des gènes suppresseurs de tumeurs (on parle de

répression).

Les mutations génétiques et les dérégulations épi-

génétiques sont les deux types d’événements cellu-

laires qui font progresser l’oncogenèse.

Notre organisme possède un nombre de cellules

nement régulé ce qui contribue à l’équilibre des

tissus. Les cellules cancéreuses quant à elles se

multiplient en permanence, leur prolifération

est incontrôlée : c’est une caractéristique uni-

verselle et majeure des cancers.

Les cellules cancéreuses prolifèrent de façon autonome dans l’organisme.

Elles ne répondent pas au cycle cellulaire normal. © Dr. Yi Feng, University of

Bristol, Wellcome Images/Flickr CC by nc-nd 2.0

Dans l’organisme, les cellules ne prolifèrent que si

des signaux extérieurs de prolifération le permet-

tent. Ces signaux proviennent de communications

avec d’autres cellules ce qui permet une entente

entre les cellules et participe à l’équilibre des tissus.

Grégory Ségala

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40

Page 3

Printed with joliprint

Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012

La capacité principale des cellules cancéreuses est

de proliférer fortement et de manière autonome,

sans dépendre des communications qui régulent

normalement la prolifération cellulaire. Elles ne res-

pectent plus l’équilibre du tissu dont elles font partie.

Cette prolifération incontrôlée et surstimulée fait

émerger un nouveau tissu de structure anarchique

: le tissu tumoral. Nous allons nous intéresser au

mécanisme de la prolifération cellulaire en détail

an de situer les points de contrôle que la cellule

cancéreuse détourne à son prot.

La signalisation de la prolifération

Une cellule normale ne prolifère que si elle reçoit

les signaux de prolifération adéquats.

Une cellule peut recevoir différents types de signaux

en provenance d’autres cellules qui activent sa pro-

lifération. Ces signaux sont portés par les facteurs

de croissance, comme le facteur de croissance épi-

thélial EGF (Epithelial Growth Factor) qui active la

prolifération des cellules épithéliales (Figure 8).

Figure 8. La signalisation de la prolifération cellulaire. En se xant à son

récepteur, l’EGF entraîne l’activation d’une cascade de signalisations, appelée

voie mitogène, qui aboutit à la synthèse de protéines engendrant la proliféra-

tion cellulaire. © Grégory Ségala

L’EGF est une protéine extracellulaire qui représente

un signal de prolifération. Elle se lie à son récepteur

présent à la surface des cellules épithéliales, l’EGFR

(récepteur de l’EGF). Cette liaison active l’EGFR qui

déclenche dans la cellule une cascade d’activations

en chaîne de plusieurs protéines signalisatrices. Ces

protéines s’organisent en une voie de signalisation

de la prolifération appelée voie mitogène. La signa-

lisation parvient jusqu’au noyau de la cellule où

se trouve le génome. La voie mitogène active alors

l’expression des gènes de la prolifération cellulaire.

Les protéines qui orchestrent la prolifération cel-

lulaire sont synthétisées : la cellule se multiplie en

réponse au signal de prolifération porté par l’EGF.

Le cycle cellulaire

La prolifération est contrôlée au niveau du cycle

cellulaire qui représente l’ensemble des étapes

que doit effectuer une cellule pour générer deux

cellules lles.

Le contrôle de la prolifération s’effectue au cours

du cycle cellulaire (Figure 9). Le cycle cellulaire re-

groupe les différentes phases qui permettent à une

cellule de générer deux cellules lles :

• la première phase du cycle, la phase G1,

est une phase de croissance cellulaire où la

cellule accroît sa taille ;

• ensuite une phase de duplication de l’ADN

se met en place, c’est la phase S ;

• la cellule nalise la duplication de l’ADN

ainsi que la croissance cellulaire en phase

G2 ;

• elle entre alors dans la dernière phase du

cycle cellulaire, la phase M, qui correspond

à la division cellulaire qui génère deux cel-

lules lles.

Ces cellules peuvent chacune recommencer un cycle

cellulaire si les signaux de prolifération le permet-

tent. Le déroulement du cycle cellulaire est vérié

au niveau de points de contrôle placés pendant les

phases du cycle cellulaire. Ils déterminent si le cycle

cellulaire peut progresser au sein d’une phase ou

s’il peut passer à la phase suivante.

Grégory Ségala

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40

Page 4

Printed with joliprint

Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012

Figure 9. Le cycle cellulaire. Durant la phase G1, les signaux de prolifération

désactivent la protéine Rb ce qui permet de lever le point de restriction du

cycle cellulaire. La cellule entre en phase S où elle duplique son génome.

Ensuite elle entre en phase G2 où elle se prépare à se diviser et enn elle

termine son cycle cellulaire par la phase M qui correspond à la division

cellulaire. © Grégory Ségala

Déroulement du cycle cellulaire

Le premier point de contrôle du cycle cellulaire, le

point de restriction, se situe en phase G1 et décide

si un nouveau cycle cellulaire doit être lancé par la

cellule (Figure 9). La protéine gardienne du point

de restriction est la protéine Rb. Elle détecte si les

signaux de prolifération reçus par la cellule justient

par leur intensité l’initiation d’un cycle cellulaire.

Si les signaux de prolifération sont susamment

intenses, ils inactivent Rb, ce qui permet l’expression

des gènes de la prolifération et par conséquent l’en-

trée de la cellule dans un nouveau cycle cellulaire.

Après l’inactivation de Rb, la cellule entre en phase

S qui correspond à la phase de duplication de l’ADN.

Pendant cette phase, le génome est dupliqué c’est-à-

dire qu’il est copié par le système de réplication de

l’ADN pour qu’il y ait deux copies du génome dans

la cellule mère. La cellule mère pourra ainsi donner

naissance à deux cellules lles qui posséderont cha-

cune une copie du génome. Le point de contrôle de

la phase S est activé lorsque des dommages de l’ADN

sont détectés ou lorsque le système de réplication de

l’ADN est bloqué. L’activation du point de contrôle

arrête temporairement le cycle cellulaire. Il n’est

désactivé que lorsque les anomalies détectées sont

résolues, ce qui autorise la reprise du cycle.

En phase G2, la cellule nalise la duplication du

génome et répare les derniers dommages éventuel-

lement présents sur l’ADN, ce qui est vérié par le

point de contrôle de la transition entre la phase G2

et la phase M (point de contrôle G2/M). Une fois la

duplication et la réparation de l’ADN terminées,

le point de contrôle G2/M est inactivé et la cellule

entre en phase M. Les deux copies du génome de la

cellule mère sont séparées pour former le noyau de

chaque cellule lle. Enn, la cellule mère se scinde

progressivement en son centre pour nalement don-

ner naissance à deux cellules lles qui reviennent

chacune en phase G1.

Pour se multiplier sans cesse, les cellules can-

céreuses court-circuitent de nombreuses régu-

lations de la prolifération cellulaire, ce qui les

amène à proliférer de manière incontrôlée. Ces

cellules ont plusieurs solutions pour éviter la

sénescence.

Figure 10. Dérégulation de la prolifération cellulaire. En situation saine, une

cellule a besoin de facteurs de croissance pour proliférer. Dans une situation

cancéreuse, la cellule cancéreuse peut muter un oncogène pour qu’il génère

de façon permanente des signaux de prolifération, indépendamment de la

présence de facteurs de croissance. © Grégory Ségala

Grégory Ségala

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40

Page 5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%