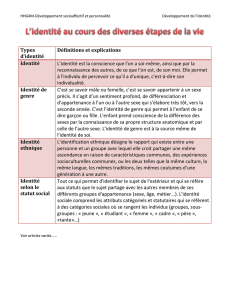

5. Les dimensions subjective et objective de la construction identitaire

Socialisation, règles informelles et construction identitaire

Introduction

Le rapport au travail est autre chose qu’un simple contrat de travail, la mise à disposition

d’une force de travail contre une rémunération. Le travail suppose une initiative, une

mobilisation qui ne peut se résumer à un contrat de travail et à des règles formelles. On parle

alors de « motivation », ce qui pousse l’individu à agir en l’absence de sanction ou de

récompense immédiate. À tous les niveaux de l’échelle sociale, on trouve des gens qui font

preuve d’initiatives, engagent leur volonté à satisfaire l’entreprise, alors que leurs chances

d’évolution sont nulles. Mais on trouve aussi l’inverse : les managers ont souvent le sentiment

d’être face à des individus ou même un groupe de travail qui « freinent », ne prennent pas

d’initiative. Il existe des contrats de travail et des techniques de management qui ont pour

objectif d’orienter l’action d’un subordonné : individualisation des rémunérations,

enrichissement du travail, délégation de responsabilité, perspectives de carrières… Mais ces

techniques ont des effets très variables d’une personne à l’autre, d’une situation à l’autre.

Pour répondre à ces questions, les sociologues proposent d’étudier plus en détail le rapport

des individus à leur travail. Ils se demandent par quoi ce rapport est déterminé initialement,

comment il se construit, comment il évolue au gré des expériences. Ils montrent que notre

rapport au travail est en grande partie déterminé par notre socialisation, notre milieu d’origine,

nos expériences et nos insertions sociales diverses au fur et à mesure de notre existence. Il est

aussi affecté par le fait que le travail participe à l’image que l’on a de soi ou que l’on veut

donner de soi aux autres. On y investira davantage quand on pourra s’identifier à ce que l’on

réalise. Il y a donc un lien entre le rapport de l’individu au travail et son identité.

La première approche de la question identitaire se réfère à la question de l’appartenance à un

collectif. L’appartenance à un collectif se pose d’abord comme une nécessité, compte tenu de

notre dépendance à autrui. L’appartenance à un collectif donne un certain nombre de repères

comportementaux qui nous permettent d’être acceptés, insérés, mais aussi d’accéder à une

position sociale. On peut aussi se référer à un autre collectif que le groupe d’appartenance

pour se positionner dans la société : ce que l’on appelle le groupe de référence. L’approche en

terme de position sociale permet d’envisager de nombreux aspects des comportements au

travail, par exemple, la façon de construire sa carrière, d’avoir recourt à la formation.

Enfin, nous verrons que l’on peut établir des rapprochements entre la question identitaire et

d’autres questions. Ainsi, identité et relation de pouvoir ont de nombreux liens. Tout collectif

est engagé dans une relation de pouvoir avec ses membres et avec le reste de la société ou de

l’organisation. Réciproquement, le sentiment d’appartenance à un collectif facilite l’action

collective : organisation interne au collectif, valeurs partagées… Autre thème qui peut être

rapproché de la notion d’identité : l’attitude face au changement. Dans un changement

organisationnel, toutes les positions sociales ne sont pas menacées ou favorisées de la même

façon. Une menace peut conduire le collectif à se ressourcer dans une définition la plus

traditionnelle de sa culture commune, et donner du poids à ses leaders les plus radicaux. Une

situation de changement organisationnel peut donc conduire à renforcer un collectif, qui peut

ainsi développer une capacité d’action, de résistance, et de négociation du changement.

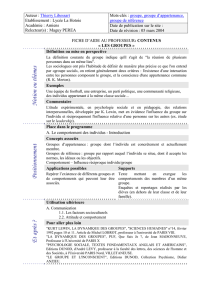

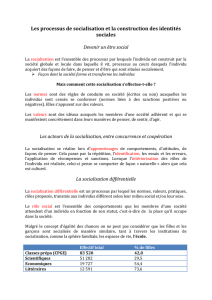

1. La socialisation

Dans les travaux de sociologie de Durkheim, les comportements sont principalement

expliqués par la notion de socialisation, c’est-à-dire l’intériorisation de repères, de

représentations, de valeurs du groupe d’appartenance. Si on regarde son milieu d’origine,

son éducation, mais aussi les diverses insertions sociales que l’on a connues dans son histoire

(milieu étudiant…), tous ont laissé des traces, des comportements quotidiens que l’on ne

questionne plus.

Pourquoi un tel mécanisme d’intériorisation ? L’homme est le seul animal qui ne peut

survivre sans l’aide des autres hommes : il a besoin de repères comportementaux pour être

accepté. Dans un nouvel espace de socialisation, chacun adoptera les modèles de

comportement, par souci de s’intégrer. Cette socialisation conduit à un apprentissage

comportemental extrêmement important : la maîtrise de soi, le respect des

« convenances »… Les déterminations sociales (origines sociales) sont renforcées par le

phénomène d’exclusion des déviants : ceux qui se retrouvent dans un groupe dont ils ne

maîtrisent les convenances, le langage, la culture, peuvent en être exclus. Ce qui a pour effet

de renvoyer chacun dans son groupe d’appartenance et de renforcer la ségrégation sociale

(le film « le goût des autres » en est un très bon exemple).

De nombreuses études mettent en relation étroite les comportements des gens avec leur

éducation : par exemple en ce qui concerne la différenciation entre les rôles féminins et

masculins, et ce malgré une adhésion au discours sur l'égalité des sexes… Si l’on s’intéresse

aux activités de loisir, la pratique sportive et artistique, les voyages, là aussi les origines

sociales, sont déterminantes. On s’est aussi aperçu que des sports étaient d’autant plus

pratiqués par une classe sociale qu’ils étaient porteurs de valeurs de cette classe sociales et de

comportements qui ne sont pas si éloignés d’ailleurs des comportements attendus dans le

travail. On peut prendre comme exemple le golf et le foot, sports individuels, concentration et

calcul d’un côté, sports collectifs, force et réactivité de l'autre.

Dans l’entreprise et en ce qui concerne les comportements au travail, on retrouve les marques

des socialisations antérieures. Des comportements acquis lors de la scolarisation sont

entretenus dans les situations de travail. Le comportement en salle de classe se reproduit en

réunion : on n’ose pas poser de questions quand on n’a pas compris, on ose peu avancer ses

propres opinions.

La situation de travail elle-même façonne progressivement les comportements. La stabilité

d’une situation de travail conduit à la stabilisation des pratiques et comportements sous la

forme de routines, en général pertinentes dans la situation. Elles permettent en général à

l’individu une certaine performance, de faire davantage de chose en moins de temps, en moins

d'effort et donc de prendre en charge des activités supplémentaires. Progressivement, la

personne ne va plus questionner ou remettre en question ce qui lui semble efficace La mise en

place de ces routines, efficace dans une situation donnée, a évidemment une forte inertie :

elles pourront perdurer malgré une évolution du contexte.

L’intériorisation des comportements est renforcée quand la personne est soumise à une forte

pression externe, à des facteurs de stress. On constate une attitude défensive dans les métiers

directement confrontés au public ou à la clientèle, surtout quand celle-ci exprime une certaine

agressivité ou une certaine souffrance : c’est comme cela que l’on explique l’attitude très

"mécanique" et "distante" des agents au guichet de la sécurité sociale. Ils sont soumis à des

pressions fortes : la file d'attente, l’obligation d’un respect scrupuleux des règles sinon le

dossier ne passera pas quand il sera examiné… La tension est telle que l'agent finit par se

blinder. On peut faire un constat similaire pour les infirmières.

La socialisation dans un collectif de travail

Les premières analyses systématiques des comportements au travail sont celles de l’École des

Relations Humaines, sous la direction de Elton Mayo. Celles-ci font apparaître que les

comportements ne correspondent pas directement aux règles formelles ou à l’action de la

hiérarchie. Il y a d’autres facteurs à prendre en compte, en particulier l’existence de collectifs

de travail, qui semblent imposer à leurs membres des modèles comportementaux, des règles

aussi contraignantes que les règles formelles mais formalisées nulle part. Quand on entre dans

l’entreprise, pour se faire accepter par ses pairs, il faut respecter ces règles informelles. Les

règles informelles constituent une véritable organisation informelle, résultante de

l’accumulation des comportements et des interactions.

Ces règles informelles se développent et se reproduisent à la façon d’une culture commune,

par le jeu des interactions entre les membres du groupe, par son langage, par ses rituels, ses

échelles de valeurs et de prestige. Ces règles informelles comportent souvent des règles de

solidarité entre les membres de chaque groupe et permettent la défense des intérêts du groupe.

Elles deviennent rapidement des évidences que plus personne ne questionne. Chacun oublie

leur existence et leur raison d’être.

Dans l’entreprise, il n’y a pas d’homogénéité, chaque groupe développe ses règles

informelles, sa sous-culture, sa façon de gérer ses relations avec d’autres groupes de travail,

par exemple, les ouvriers professionnels par rapport aux ouvriers non qualifiés, par rapport

aux cadres. Chaque groupe tente de se différencier avec ses échelles de valeurs et de prestige

qui le valorisent. Chaque groupe développe un jugement sur les autres groupes à partir de ses

propres valeurs. Ces échelles de valeurs et de jugements sont une façon pour chaque groupe

de se situer dans l’échelle sociale.

L’Ecole des Relations Humaines a été fortement contestée pour son orientation normative très

marquée par un point de vue managérial. Le texte évoqué ici explique qu’il s’agit d’évaluer si

cette organisation informelle sert les objectifs de l’organisation formelle, d’étudier comment

elle pourrait mieux les servir, comment avoir une influence sur celle-ci. Cette école de pensée

a surtout été critiquée pour avoir proposé une opposition entre une logique de coût et

d’efficacité, qui appartiendrait au rationnel, à une logique des sentiments, irrationnelle, du

côté de l’informel, expliquée par leur approche culturelle. Cette qualification des motivations

est tout-à-fait asymétrique. Elle est marquée par le point de vue des cadres et dirigeants : le

rationnel est associé à l’action des dirigeants et l’irrationnel, les sentiments, à celle des

ouvriers. Or, on constate bien souvent que ce qui est irrationnel et inefficace pour les uns, est

souvent tout à fait rationnel et efficace pour les autres, les certitudes des uns, seront jugées

comme des croyances sans fondement par les autres, et c…

2. Identité et action collective

Les règles informelles produites au sein d’un groupe ont longtemps été renvoyées dans le

registre des sentiments, de l’affectif. Les travaux des sociologues montrent que ces règles

résultent d’un effort de coopération entre acteurs qui ont aussi de « bonnes raisons » de

coopérer. La règle informelle est le résultat d’un processus tacite de négociation. La règle

informelle a pour raison d’être la défense d’intérêt bien compris dans le cadre d’un rapport de

pouvoir entre le collectif et l’organisation qui l’entoure.

Les travaux de D. Roy sur le « freinage » donnent une lecture davantage politique du rôle de

la règle informelle. Dans un atelier d’usinage où les ouvriers sont payés au salaire aux pièces,

D. Roy observe l’existence d’une norme de performance inscrite nulle part, mais respectée de

tous les ouvriers : quand un ouvrier a atteint une certaine rémunération, il s’arrête de

travailler. S’il va au-delà, il sait qu’il fait courir le risque que le prix de la pièce soit modifié

pour une rémunération moindre. Son intérêt individuel est de travailler avec la plus grande

productivité possible. L’intérêt collectif est au contraire de respecter cette norme.

On trouve des situations proches de celle décrite par D. Roy dans les situations de

changement organisationnel, par exemple, quand on cherche à développer la polyvalence en

production. Les jeunes recrutés, mieux formés que les plus anciens ouvriers, sont incités par

l’entreprise à réaliser une grande diversité de tâches, y compris de tâches réservées auparavant

aux techniciens (qualité, maintenance). On leur promet des possibilités d’évolution s’ils

coopèrent. Mais la polyvalence n’est pas de l’intérêt des anciens qui risquent d’y perdre, du

fait d’un travail plus intensif et plus complexe. En général, le collectif souhaite que ces

nouvelles tâches soient reconnues et que les rémunérations soient adaptées en conséquence. Il

arrive alors que le collectif fasse pression sur le jeune recruté pour qu’il refuse cette

polyvalence, par exemple en l’excluant des espaces de convivialité, en refusant de l’aider pour

les tâches qu’il ne connaît pas…

Ces deux exemples montrent que ces règles informelles ne relèvent pas simplement du

mimétisme mais d’une action collective et visent à établir un rapport de force avec

l’entreprise, dans une négociation des statuts des membres du groupe, de la même façon

qu’une grève.

Dans la même logique, J.D. Reynaud propose les concepts de régulation de contrôle, de

régulation autonome et de régulation conjointe. La régulation de contrôle désigne la

production de règles par la hiérarchie, le pouvoir extérieur au collectif, par exemple ici, le

salaire à la pièce. La régulation autonome désigne la production de règles par le collectif

soumis à la régulation de contrôle, en réponse à celle-ci, par exemple le « freinage ». La

régulation conjointe résulte de la combinaison des deux régulations. Cette régulation

conjointe relève d’une négociation entre deux sources distinctes de règles.

On peut expliquer que l’adhésion aux règles du collectif peut être « très rationnelle ». Mais il

n’y a pas non plus toujours un calcul avant de participer à une action collective. Dans l’action

collective, on trouve une grande diversité de registre, de l’intérêt personnel à la loyauté

inconditionnelle. L’approche identitaire permet de mieux expliquer pourquoi, dans de

nombreuses situations, les individus participent à une action collective (par exemple grève),

respectent les règles du groupe, renoncent à leur intérêt individuel au profit de l’intérêt

collectif. C’est le problème bien connu du paradoxe d’Olson, qui reprend à son compte

l’idée de passager clandestin. En théorie, personne n’a d’intérêt à participer à une grève : le

non-gréviste ne risque pas de perte de salaire et pourra bénéficier des augmentations

distribuées à tous si la grève réussit. Bien sûr il y a parfois des pressions exercées par les

leaders du mouvement, des menaces et des piquets de grève, mais ce type d’explication ne

suffit pas. Il faut donc un fort sentiment d’appartenance au groupe, d’unité, de solidarité, et

une forte légitimité de la grève (à ses propres yeux) pour que l’individu renonce à son intérêt

individuel. Quand un groupe a un sentiment fort de communauté d’intérêt et de destin, quand

ses membres partagent le même statut, les mêmes compétences, les mêmes contraintes de

travail, la même idéologie, les mêmes valeurs, il a une forte capacité d’action collective, de

négociation de sa position. C’est le cas des verriers, des cheminots, des ouvriers du livre… On

parle alors d’identité collective.

3. La profession : une ressource essentielle de la construction identitaire

Nous avons montré qu’il y a un lien entre l’identité personnelle, le collectif de travail, les

règles définies par ce collectif, mais aussi comment ce collectif négocie sa place dans

l’organisation.

Les « professions » instituées se construisent avec les mêmes mécanismes, jusqu’à se donner

une forme institutionnalisée, en général par l’existence d’une association qui en regroupe les

membres, un titre qui les différencie…

Décortiquer les fondements d’une profession institutionnalisée, formellement reconnue,

comme les professions médicales ou paramédicale, permettra de mieux comprendre les

mécanismes de différenciation sociale. On verra, à travers un exemple, comment une

profession se différencie et s’institutionnalise. La profession instituée nous servira de

« modèle » pour rendre compte de la construction d’identité professionnelle collective, mais

non institutionnalisée.

Une profession est institutionnalisée par l’existence d’un ordre ou d’une association

professionnelle. Cette institutionnalisation peut prendre une forme juridique et s’exprimer à

travers la possession d’un titre, qui qualifie le professionnel au-delà du simple diplôme : la

possession du titre, l’appartenance à l’ordre ou l’association professionnelle est une condition

pour exercer une activité. L’ordre garantit que les membres ont la compétence nécessaire pour

exercer une activité donnée. Mais en même, il contrôle l’accès des membres : il peut exiger

l’obtention d’un diplôme, et une expérience validée. Par exemple, pour appartenir à l’ordre

des médecins, il faut avoir le diplôme, avoir pratiqué comme médecin interne… Un ordre gère

aussi le nombre de ses membres, c’est ce que l’on appelle le numerus clausus. Elle se donne

aussi la possibilité d’exclure les membres qui n’ont pas respecté certaines règles.

En contrepartie d’un certain « monopole » sur une activité, les membres d’une profession ont

aussi, en général, des obligations à respecter et même une responsabilité juridique

personnelle.

Dans de nombreux cas, ce modèle de la profession « instituée » prend une forme juridique.

Cette forme juridique peut être plus ou moins marquée. Par exemple, il existe un ordre des

architectes, mais des entreprises générales peuvent assurer une grande partie des tâches de

conception d’un architecte. On constate aussi qu’une même profession n’est pas instituée de

la même façon dans différents pays : aux Etat Unis, l’exercice du métier d’ingénieur suppose

l’appartenance à une association professionnelle, qui valide certes le diplôme mais aussi les

premières expériences comme assistant, alors qu’en France, s’il existe un diplôme celui-ci

n’est pas imposé systématiquement. Autre exemple : le titre de psychologue est nécessaire

pour un certain nombre d’activité (faire passer des tests) mais ce droit peut être délégué à un

autre membre de la structure.

On trouve des formes d’affirmation d’une profession, sans qu’il y ait de véritablement de titre

ou d’obligation d’appartenir à un ordre. Cette affirmation emprunte en général, de façon

beaucoup moins officielle, les mêmes stratégies de fermeture, de monopole…

Pour bénéficier de ce statut particulier, la profession a besoin de définir son utilité sociale,

montrer qu’elle assure une fonction sociale ou économique indispensable. Elle produit donc

une représentation de la société ou de l’entreprise de telle façon qu’elle apparaisse comme un

rouage essentiel. Ces discours sont produits par les associations professionnelles et repris dans

diverses situations. On retrouve aussi ce discours des professionnels lors des réorganisations.

Par exemple les valeurs associées au service public (l’égal accès au savoir par exemple) fait

partie des sources d’investissement des agents des entreprises publiques ou des

fonctionnaires. L’ouverture à la concurrence ou la privatisation de certaines entreprises

publiques a fait face à une certaine résistance liée à cette identité fortement stabilisée.

L’existence d’une profession, son institutionnalisation n’est pas une évidence en soi :

l’institutionnalisation d’une profession est le résultat d’une construction historique, d ’un

rapport de force avec d’autres professions, et avec l’Etat, qui peut reconsidérer l’utilité sociale

de cette profession, son degré d’ouverture ou de fermeture...

L’exemple des auxiliaires-puéricultrices illustre ce travail de construction, par un groupe

professionnel, de reconnaissance de son rôle et de ses savoir-faire. Pendant longtemps,

l’activité des auxiliaires-puéricultrices était assurée par des femmes de formation courte, dont

les savoirs n’étaient pas reconnus, mais qui, en maternité, pouvait avoir des responsabilité

importante du fait du manque d’infirmières. Elles se sont organisées en association et ont

tenté à plusieurs reprises d’obtenir une reconnaissance de savoirs de soin des nouveaux nés ou

des enfants. Cette reconnaissance a été bloquée par les infirmières, craignant de voir des

compétences de soin reconnues pour des non-infirmières. L’association professionnelle

connut une mobilisation très forte suite à la publication de textes officiels qui alignaient les

auxiliaires-puéricultrices sur les aides soignantes. Elles ont refusé ce qu’elles ont considéré

comme une assimilation à une profession dont elles souhaitaient se différencier : par exemple,

elles revendiquaient un « rôle » éducatif auprès des enfants, rôle que ne tiennent pas les

aides-soignantes. Plutôt que d’obtenir une reconnaissance de compétence de nature médicale,

voie qui leur était refusée, elles ont eu comme stratégie de faire reconnaître des compétences

de nature éducative et psychologique. Cela s’est traduit par la définition d’un cursus de

formation où la psychologie tient une place importante.

De nombreuses professions ne sont pas institutionnalisées. On peut trouver néanmoins les

mêmes efforts de leur membres pour les faire reconnaître. Dans l’entreprise, les cultures

professionnelles s’affrontent, chacune essaie de faire reconnaître sa légitimité.

Les groupes professionnels permettent aux individus de se situer. Un groupe professionnel

s’affirme par des compétences particulières, des savoir-faire, mais aussi une habileté, et même

des savoir-être (autrement dit des règles de comportements). Ces savoirs lui permettent de se

différencier des autres et de justifier la position sociale du groupe. En même temps ces savoirs

offrent aux membres du groupe des repères pour se positionner personnellement par rapport

aux autres. Chaque groupe professionnel contient sa propre échelle de valeur pour évaluer les

savoirs et les comportements de ses membres.

L’autonomie joue un rôle essentiel dans la possibilité de construire une identité

professionnelle. L’expression de ces capacités personnelles, reconnues par soi et par les autres

au travers des réalisations, dans l’entreprise, suppose un espace d’autonomie. Le cadre de

travail et donc l’espace d’autonomie est en général défini par son niveau professionnel.

Dans une organisation, l’organisation formelle et le contrôle hiérarchique tentent de définir

l’espace d’autonomie. Mais l’espace d’autonomie est parfois conquis de façon informelle

dans le cours même de l’activité de travail. Cet espace d’autonomie joue un rôle essentiel de

la construction identitaire : c’est dans cet espace que la personne exprime ses compétences,

ses spécificités, affirme son appartenance à un groupe professionnel ou non, affirme ses

compétences particulières au sein d’un groupe professionnel. Si l’autonomie vient à se

réduire, du fait d’une réorganisation, cela peut affaiblir le rapport de l’individu à son travail et

l’investissement personnel.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%