Journée psychiatrie Pourquoi les hospitalisations sans consentement

37

Professions Santé Infirmier Infirmière - No23 - janvier-février 2001

Journée psychiatrie

Journée psychiatrie

Pourquoi

les hospitalisations

sans consentement

augmentent-elles ?

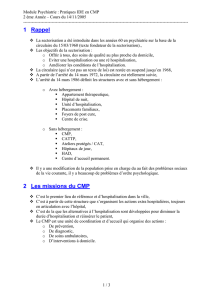

La loi de 1990 visait à réduire le nombre

des hospitalisations sans consentement

en psychiatrie. C’est le contraire

qui se produit. Réflexion sur le sens

de cette augmentation.

La loi du 30 juin 1990, en psychiatrie, pose le

principe de l’hospitalisation libre, dit Alexan-

dra Véluire, juriste (Ifross) à l’université Lyon-

III. Elle stipule en effet : le statut des personnes

hospitalisées en psychiatrie a longtemps relevé

d’une législation ne laissant aucune place au

libre consentement du patient. « La loi de 1990

fait en effet suite à la loi de 1838, qui est donc

restée en vigueur 152 ans, rappelle Alexandra

Véluire. Cette nouvelle loi sur l’hospitalisation

sans consentement vise à concilier les libertés des

personnes et les devoirs de l’État. » Son application

devait entraîner une réduction du nombre des

hospitalisations forcées en psychiatrie, désor-

mais baptisées HDT (hospitalisation à la de-

mande d’un tiers) et HO (hospitalisation d’of-

fice). Celles-ci devaient devenir des exceptions.

C’est le contraire qui se produit. On constate

une augmentation des hospitalisations sous

contrainte entre 1980 et 1997.

« Existe-t-il, pour autant, une augmentation des

pathologies psychiatriques ? se demande Michelle

Livet, cadre infirmier en psychiatrie. Dans ce

cas, le dispositif de soins en santé mentale habituel,

c’est-à-dire sans contrainte, aurait dû en assurer la

prise en charge ». Or, ce n’est pas le cas.

Divers facteurs peuvent expliquer cette hausse des

«

●●●

38

hospitalisations sous contrainte. Michelle

Livet cite la production et la gestion de la violence

dans la société, un déficit de compétence clinique

chez les soignants, y compris les médecins, des

oppositions fortes entre la “culture” des infirmiers

de secteur psychiatrique et les nouvelles IDE de

soins généraux.

« La société produit peut-être davantage de souf-

france et de violence, dit-elle. Beaucoup croient que

le médecin peut tout guérir. » Il suffirait alors d’une

prise en charge médicale forcée, en psychiatrie,

des personnes dont les attitudes semblent bi-

zarres ou dérangeantes pour régler le problème.

Les équipes de secteur psychiatrique peuvent

travailler dans des domaines plus larges que

celui des pathologies psychiatriques de leurs

malades habituels. Mais cela revient à recevoir

davantage de personnes, avec des moyens, no-

tamment des effectifs, qui diminuent souvent.

« Si l’équipe d’un secteur n’est pas assez dévelop-

pée, elle devra, paradoxalement, faire appel à la

contrainte pour améliorer sa relation avec le pa-

tient», poursuit Michelle Livet. Or, il ne doit pas

s’agir de gérer un éventail de difficultés plus

large avec une palette clinique plus limitée.

« L’actuelle réorganisation de la psychiatrie conduit

pourtant les équipes au repli sur soi, dit-elle. Ses

effets négatifs se traduisent par l’essor de la pra-

tique de la mise en chambre d’isolement des pa-

tients, dont on ne sait pas toujours si elle vise à les

soigner ou à protéger le soignant. »

Diagnostic, aiguillages et “voies de garage”

« Par ailleurs, chez une nouvelle population de psy-

chiatres, aux urgences psychiatriques notamment,

l’indication d’hospitalisation à la demande d’un

tiers est posée très tôt, ajoute Michelle Livet. Cette

orientation est prise d’emblée, avant même que le

patient ne parvienne à l’hôpital concerné. Le pa-

tient arrive aux urgences psychiatriques. Très vite,

l’urgentiste décrète qu’il sera difficile de travailler

avec lui. Il recommande alors l’hospitalisation sous

contrainte. Or, trop utiliser ce procédé conduit à

une perte de l’efficacité clinique. »

On observe la même chose aux urgences des

hôpitaux généraux : si le patient se conduit de

manière un peu différente, il est vite étiqueté

psychotique suicidaire.

« Ce qui est de plus en plus terrible, c’est l’insuffi-

sance des services “porte”, permettant de garder en

observation 24 heures, au sein des services d’accueil

d’urgence ou SAU, explique Dominique Friard,

infirmier de secteur psychiatrique. Ils fonction-

nent comme des filtres. Or, celui qui accueille n’est

pas celui qui soignera. La tentation est d’autant plus

grande, pour le soignant ayant cette seule fonction

d’aiguillage, de ne traiter qu’une urgence et non le

patient. C’est d’autant plus préjudiciable qu’il n’est

pas rare qu’un patient, quinze ans après sa pre-

mière crise ayant entraîné une hospitalisation, ra-

conte de façon très précise l’entretien ayant consti-

tué l’acte fondateur du suivi. Ce que le soignant dit

au moment d’une forte crise et des décisions qui

sont prises reste crucial pour l’avenir du patient. »

Dérives

« Ce qui est tout de même étonnant, en cette ère

d’évaluation, c’est qu’il soit impossible de connaître

les chiffres annuels récents des hospitalisations sous

contrainte », s’étonne Dominique Friard. On ne

connaît que les chiffres de leur essor, de 1980

à 1997. On ne sait rien ensuite, bien que leur

nombre soit recensé par les Comités départe-

mentaux de l’hospitalisation psychiatrique

(CDHP). « En psychiatrie, nous constatons toute-

fois que l’on procède davantage à des hospitalisa-

tions à la demande d’un tiers, dit Michelle Livet.

Ces demandes émanent en particulier des hôpitaux

généraux et de leurs services d’urgences. » L’appli-

cation de la loi de 1990 subit une dérive : la per-

sonnalité du “tiers” dans l’hospitalisation à la

demande d’un tiers. Ce devait être un proche

“susceptible d’agir dans l’intérêt du malade”.

« Or, c’est souvent une assistante sociale qui va

rédiger la lettre du tiers », constate Alexandra

Véluire. C’est une interprétation un peu cava-

lière du texte. « De même, un deuxième certificat

était prévu pour invalider le premier en cas d’abus.

Or, il est très rare qu’un médecin en contredise

un autre. »

Malheureusement, une hospitalisation trop

rapide et forcée semble aboutir à trop isoler

le patient. On connaît pourtant d’autres ap-

proches. « Il est possible de travailler avec le pa-

tient de psychiatrie sur sa capacité de reconnaître

ses propres symptômes et sur l’apprentissage de

ce qu’il doit faire alors, dit Michelle Livet. C’est

justement ce type d’approche qui permet de réduire

le nombre des hospitalisations, aussi bien libres

que sous contrainte. » M.B.

●●●

Spécial RSTI

Professions Santé Infirmier Infirmière - No23 - janvier-février 2001

Les conférences des RSTI

ont été suivies par

Ludmila Couturier,

Andrée-Lucie Pissondes,

Marc Blin,

Stéphane Henri.

Reportage photo :

1

/

2

100%