cours

Bac Pro MP 51.A / CGEA Chap 2. Physiologie de reproduction et lactation.doc

13/09/16

1

Plan

1

Le complexe hypothalamo-hypophysaire

1.1

Anatomie du CHH

1.2

Les hormones

2

La puberté

2.1

Définition et âge

2.2

Déterminisme

2.3

Conséquences

2.4

Facteurs influençant l’apparition de la puberté

2.4.1

L’alimentation

2.4.2

La saison

2.4.3

Le climat

2.4.4

L’environnement

2.4.5

Les facteurs génétiques

3

Chez le mâle

3.1

Le sperme

3.1.1

Définition

3.1.2

Les spermatozoïdes

3.2

La spermatogenèse

3.3

La régulation hormonale

3.3.1

La testostérone

3.3.2

Les hormones hypophysaires FSH et LH

3.3.3

Les hormones des cellules de Sertoli : ABP et

inhibine

3.3.4

L’hormone de la photopériode : la mélatonine

4

Chez la femelle non gestante

4.1

L’ovogenèse

4.2

La folliculogenèse

4.3

L’ovulation

4.4

Le corps jaune

4.5

Le cycle œstrien ou sexuel

4.6

Régulation hormonale

5

Chez la femelle gestante

5.1

La fécondation

5.1.1

La mise en place de la semence

5.1.2

La fécondation

5.2

La gestation

5.2.1

La progestation

5.2.2

La gestation

5.3

La croissance du fœtus

5.3.1

La régulation hormonale

5.3.2

Déroulement anormal de la gestation

5.4

La parturition ou mise bas

5.4.1

Déroulement normal

5.4.2

Déroulements anormaux

5.4.3

Régulation hormonale

5.4.4

Préparation à la mise bas (exemple du vêlage)

5.4.5

Surveillance

5.4.6

Interventions

5.4.7

Premiers soins

5.4.8

Incidents après vêlage

5.4.9

Mise bas chez les autres espèces

5.5

Le post-partum

5.5.1

L’involution utérine

5.5.2

La reprise du cycle ovarien

6

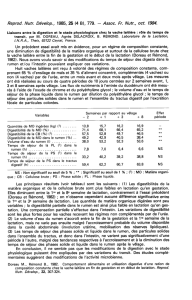

La lactation

6.1

Evolution de la mamelle

6.2

Le lactocyte

6.3

Le contrôle neuro-hormonal

6.4

L’éjection du lait

6.5

La lactation chez différentes espèces

6.5.1

Durée et niveau de production

6.5.2

Facteurs de variation

6.6

Rôle des hormones de la reproduction

L A PHYSIOLOGIE … OU COMMENT ÇA MARCHE ??

La physiologie de la reproduction explique toutes les étapes de la reproduction : la

gamétogenèse, la fécondation, la gestation, la mise bas, la lactation et le tarissement.

Toute la reproduction est sous le contrôle du système neuro-hormonal.

1 Le complexe hypothalamo-hypophysaire

Le cortex cérébral reçoit des informations qu’il transmet au complexe hypothalamo-hypophysaire

(CHH).

Le CHH produit les gonadotropines, des hormones qui contrôlent le fonctionnement des gonades

(testicules + ovaires).

Pour rappel :

o Information par voie nerveuse : rapide et brève

o Information par voie hormonale : lente et prolongée

Bac Pro MP 51.A / CGEA Chap 2. Physiologie de reproduction et lactation.doc

13/09/16

2

Ante-

Hypophyse

Hypothalamus

Tige Hypophysaire

Post-

Hypophyse

1.1 Anatomie du CHH

Schéma du positionnement du CHH chez un ruminant

Il est situé dans le cerveau.

L’hypothalamus : constitué de neurones sécréteurs d’hormones : la GnRH

L’Hypophyse comporte 2 parties :

• La post-Hp est constituée de fibres nerveuses.

• L’ante-Hp est constituée de cellules sécrétrices et des vaisseaux

sanguins.

Le cerveau analyse les informations,

l’hypothalamus donne les ordres et

l’hypophyse envoie des messages à tous les organes concernés par

les hormones ou par les nerfs.

1.2 Les hormones

Les stimuli parviennent au cortex cérébral.

Le cortex cérébral transmet ces informations à l’Ht qui sécrète alors l’hormone GnRH. Passée

dans le sang, elle stimule l’Hp qui secrète les hormones FSH et LH à destination des gonades.

Par exemple, la durée de la lumière est perçue par la rétine de l’œil qui va stimuler la glande

pinéale et déclencher une sécrétion de mélatonine stimulant elle-même l’Ht qui va fabriquer de la

GnRH.

Analyse

Donne les ordres

Transmet l’info

Le CHH sécrète

• GnRH, FSH et LH existent chez le mâle comme chez la femelle

• aussi l’hormone ocytocine, lors de la mise bas et de la traite.

• Et la prolactine pendant toute la lactation.

Cortex cérébral

FSH LH

GnRH

Stimuli exogènes

Lumière, T°, stress,

alimentat°, phéromones

Stimuli endogènes

Génétique, santé

HYPOPHYSE

HYPOTHALAMUS

Gonades

Nerf

Ocytocine

Prolactine

Bac Pro MP 51.A / CGEA Chap 2. Physiologie de reproduction et lactation.doc

13/09/16

3

Tableau des caract. et rôles des hormones de la reproduction

2 La puberté

2.1 Définition et âge

La puberté est le moment où un individu devient apte à produire des gamètes fécondants (

♂

) ou

fécondables (

♀

).

Les signes visibles chez la femelle sont les premières chaleurs. Mais la mise à la reproduction

réelle n’intervient que plus tard, généralement au 2/3 du poids adulte.

Ex Blonde d’Aquitaine chaleurs à 10-15 mois repro à 18-22 mois

Prim’Holstein chaleurs à 6-10 mois repro à 15-18 mois

Age de puberté Femelle Mâle

Bovine 9 – 15 mois 7 – 14 mois

Ovine Naissance hiver : 6 – 8 mois

Naissance automne : 15 – 17 mois

Naissance hiver : 5 - 6 mois

Naissance automne : 15 – 17 mois

Porcine 3 – 6 mois 4 – 5 mois

Equine 12 à 18 mois

Caprine 8 mois, saisonnier comme la brebis

2.2 Déterminisme

L’apparition de la puberté dépend de l’espèce, de la race, du sexe, de la saison et du type

d’élevage.

C’est le CHH qui va déclencher le processus par une sécrétion importante de GnRH = hormone de la

puberté

Les gonades, jusque là au repos, sont stimulées par les FSH et LH.

2.3 Conséquences

Les gonades entrent en fonctionnement : accélération de la spermatogenèse et début de la

méiose de l’ovogenèse et redémarrage de la folliculogenèse. Sécrétion d’œstrogènes et testostérone.

Apparaissent les caractères sexuels primaires = comportement sexuel

o Croissance des testicules

o Apparition des chaleurs

o Développement de la mamelle

Et secondaires = dimorphisme sexuel

o Corne plus développée chez le bélier MTN que la brebis

o Hypertrophie des muscles du cou chez le taureau

2.4 Facteurs influençant l’apparition de la puberté

2.4.1 L’alimentation

La puberté étant liée au poids corporel de l’animal, une alimentation équilibrée et soutenue favorisera

son apparition précoce. Toute carence retarde la puberté.

2.4.2 La saison

Le cycle de reproduction de la brebis et de la chèvre connaît des périodes de chaleurs naturelles.

Bac Pro MP 51.A / CGEA Chap 2. Physiologie de reproduction et lactation.doc

13/09/16

4

Si une agnelle née tardivement n’est pas encore pubère au moment des chaleurs naturelles, elle ne le

sera qu’aux prochaines.

Nai---------------------Pub = 8 mois

Nai---------------------Pub-----------------Pub = 14 mois

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

Chaleurs naturelles Chaleurs naturelles

2.4.3 Le climat

Le climat chaud et humide accélère la puberté.

2.4.4 L’environnement

Influence des congénères : la présence d’un verrat à proximité des cochettes favorisent

l’apparition de la puberté (phéromone dans l’urine du verrat).

Les animaux élevés en plein air sont plus précoces qu’en stabulation.

2.4.5 Les facteurs génétiques

Outre l’espèce, les races laitières sont plus précoces que les races à viande.

Le sexe change aussi la précocité.

3 Chez le mâle

Le testicule a une fonction exocrine et endocrine continue. Cependant, chez les espèces à activité

saisonnière, la spermatogenèse est ralentie une partie de l’année.

La fonction sexuelle mâle comporte un double aspect :

• la fonction exocrine : fabrication de spz associée à la sécrétion des glandes annexes (le

sperme)

• la fonction endocrine : production de testostérone

sous le contrôle du CHH.

3.1 Le sperme

3.1.1 Définition

Le sperme est le mélange des sécrétions des testicules (spz) et des glandes annexes (plasma

séminal).

Pouvoir fécondant / espèces

Le plasma est un liquide nourricier, gélifiant, diluant, protecteur et transporteur.

La concentration en spermatozoïde diminue quand l’éjaculât est important.

3.1.2 Les spermatozoïdes

Le spz comprend 3 parties :

Coupe du spz

• La tête avec un noyau (chromosomes) et l’acrosome (permet la pénétration dans l’ovule)

• La pièce intermédiaire avec la spirale de mitochondries, véritable pile d’énergie.

• Le flagelle qui permet le déplacement.

Le spz a une courte durée de vie d’environ 24 heures dans les voies génitales de la femelle, car il

n’a pas de réserves dans sa cellule.

Bac Pro MP 51.A / CGEA Chap 2. Physiologie de reproduction et lactation.doc

13/09/16

5

Encore immobile dans l’appareil génital mâle, le spz acquière la motilité indispensable au

déplacement au contact du plasma séminal.

3.2 La spermatogenèse

C’est la formation de spz à partir de cellules souches (spermatogonies) dans les tubes séminifères.

Il y a 3 évolutions majeures :

Multiplication infinie

Réduction du nombre de chromosomes (moitié)

Changement complet de l’aspect de la spermatogonie.

Les 4 étapes de la spermatogenèse

Schéma de la spermatogenèse

• La phase de multiplication

La spermatogonie souche se multiplie par mitose et donne des spermatogonies actives (2n)

Cette phase commence dès le fœtus et ne s’arrête jamais au cours de la vie du mâle.

• La phase d’accroissement

La spermatogonie accumule des réserves, se concentre en mitochondries + enzymes et grossit en

spermatocyte I (2n)

Elle débute à la puberté sous l’effet de la testostérone.

• La phase de maturation

Le spermatocyte I (2n) évolue en 4 spermatides (n) au cours de la méiose :

o Mitose réductionnelle : un spermatocyte I (2n) se divise en 2 spermatocytes II (n)

o Mitose équationnelle : un spermatocyte II (n) se divise en 2 spermatides (n)

• La phase de différenciation

La spermiogenèse : le spermatide se métamorphose en spermatozoïde (n) fonctionnel.

Ils vont transiter dans l’épididyme pour finir leur maturation.

Il faut 60 jours pour faire un spz : 45 j dans le testicule + 15 j dans l’épididyme.

Durée de la

spermatogenèse

Spermatogenèse

en jours

Transit dans l’épididyme

en jours

Temps total

en jours

Taureau 54 14 68

Bélier 49 13 62

Verrat 34 9 – 14 43 – 48

Etalon 49 7 – 10 56 – 59

Oiseau 20

On peut ainsi adapter la préparation des mâles à la lutte : un flushing efficace doit démarrer au

moins 2 mois avant la période de reproduction.

3.3 La régulation hormonale

Le testicule possède aussi une fonction endocrine : la production d’hormones.

3.3.1 La testostérone

La testostérone est produite par les cellules de Leydig du testicule.

Elle est responsable :

• du développement des caractères sexuels secondaires

• de la stimulation des glandes annexes

• du développement de l’instinct sexuel

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%