La gouvernance du VIH/Sida en Thaïlande : Prevention and Treatment)

UNIVERSITE LUMIERE LYON II - 2006-2007

Institut d’Etudes Politiques de Lyon

Mémoire de fin d’études : Section Relations Internationales

Caroline MURGUE

La gouvernance du VIH/Sida en Thaïlande :

Etude du réseau PHPT (Program for HIV

Prevention and Treatment)

Soutenu le 6 juin 2007

Directeur de mémoire : Gwenola Le Naour

séminaire gestion des risques et politiques publiques

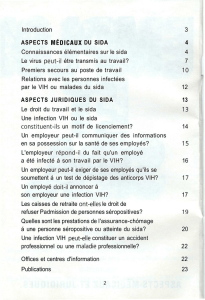

Table des matières

Introduction . . 5

1. La Thaïlande, point d’ancrage d’un réseau scientifique VIH/Sida international . . 12

1.1 : L’urgence sanitaire de l’épidémie VIH/Sida en Thaïlande . . 12

1.1.1 : Le premier plan national thaïlandais de lutte VIH/Sida : une action de

prévention . . 12

1.1.2 : Le second plan national thaïlandais de lutte contre le VIH/Sida : un appel à la

solidarité internationale scientifique . . 13

1.1.3 : Le troisième plan national thaïlandais de lutte contre le VIH/Sida : l’accès

aux traitements antirétroviraux . . 14

1.2 : PHPT un réseau multilatéral de coopération internationale scientifique . . 15

1.2.1 : Une politique de développement basée sur l’expertise . . 15

1.2.2 : Importer la recherche biomédicale dans un pays du Sud . . 18

1.2.3 : L’administration de PHPT par les Thaïlandais . . 20

1.2.4 : Faire interagir le savoir de chaque groupe pour limiter le Sida . . 22

2. L’accès aux soins et aux thérapies VIH/Sida modernes par la santé communautaire à

Chiang Mai . . 24

2.1 : L’articulation des normes internationales au niveau local . . 24

2.1.1 : Le programme PHPT/Oxfam : procurer des traitements et diffuser un savoir

spécialisé dans le VIH/Sida . . 24

2.1.2 : Les logiques de la stratégie de santé communautaire . . 25

2.1.3 : La nécessité de former les populations locales pour développer les

infrastructures médicales à Chiang Mai . . 26

2.2 : Le décloisonnement du monde médical et scientifique . . 27

2.2.1 : L’implication des patients dans la production du savoir scientifique . . 27

2.2.2 : Un dialogue régulier entre chercheurs, médecins, infirmières et patients . . 29

2.2.3 : L’émergence d’un nouveau profil de patients . . 32

2.3 : Les communautés de patients des acteurs primordiaux dans la diffusion des

informations liées aux VIH/Sida . . 33

2.3.1 : L’acceptabilité du programme par les patients . . 33

2.3.2 : Un réseau intercommunautaire de patients solidaires . . 33

2.3.3 : Les patients conscients de leurs nouveaux pouvoirs sociaux . . 35

3. La reformulation des politiques de santé publique nationales et internationales par les

acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH/Sida en Thaïlande . . 37

3.1 : L’activisme thérapeutique des personnes vivant avec le VIH/Sida . . 37

3.1.1 : Se faire entendre dans la société comme des personnes normales . . 37

3.1.2 : Etre considérés comme citoyens à part entière par le gouvernement . . 38

3.1.3 : Avoir accès aux médicaments génériques . . 40

3.2 : La lutte contre le VIH/Sida en Thaïlande encourage de nouvelles stratégies de

développement . . 40

3.2.1 : Une coopération internationale entre communautés de patients . . 41

3.2.2 : La Thaïlande point central de la coopération triangulaire en Asie du Sud-Est

. . 42

Conclusion . . 44

Annexes . . 46

ANNEXE 1 : présentation du programme PHPT/responsabilité d’accès aux soins et

traitements responsabilité dans le Nord de la Thaïlande . . 46

ANNEXE 2 : Entretiens sur terrain de 2 personnes thaïlandaises non malades . . 49

Sigles . . 52

Bibliographie . . 53

OUVRAGES . . 53

TRAVAUX SCIENTIFIQUES . . 54

ARTICLES DE PRESSE . . 54

RAPPORTS OFFICIELS . . 55

TEXTES INTERNATIONAUX . . 55

AUTRES . . 55

Introduction

MURGUE Caroline_2007 5

Introduction

Médicalement, le VIH/sida est une maladie définit en trois termes : endémie, épidémie

et pandémie ; ces définitions faisant référence aux zones géographiques où la maladie

apparaît. Le VIH/sida est tout d’abord une maladie qui touche une région localisée

(endémie), avant de s’étendre à la population d’un pays (épidémie) pour se diffuser ensuite

à l’échelle mondiale (pandémie). Dans ce cadre, le VIH/sida est une maladie qui nécessite

une intervention médicale et politique à tous les niveaux. Désormais la lutte contre cette

maladie peut être représentée en forme de toile d’araignée à dimension planétaire : le

sida formant les cercles concentriques et les actions entreprises pour y faire face les

trames transversales. Cette configuration nous amène donc à réfléchir sur les modalités

d’associations qui se font entre tous les acteurs impliqués dans la lutte, qu’ils soient locaux,

nationaux ou internationaux.

A l’heure actuelle, le VIH/sida touche environ 40 millions de personnes1. Classée dans

les grandes pandémies, cette maladie infectieuse ne connaît pas de frontières et s’étend

à la population mondiale. Le problème considéré comme un enjeu global sur la scène

internationale, s’inscrit sur les agendas politiques de toutes les grandes organisations et

constitue le 6e objectif du Millénaire pour le développement humain des Nations Unies2. En

effet les conséquences du sida sont multiples et s’étendent de la médecine à la politique

en passant pas l’économie. Cette dimension conduit les Etats à penser leur coopération

autrement et à impliquer toutes les ressources nécessaires à la réduction de ce fléau. La

création du programme commun ONUSIDA en 1995 rassemble les efforts et les moyens de

10 organismes des Nations Unies : le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, l’ONUDC,

l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Le sida est donc un objet complexe et

intéressant pour comprendre les tendances des relations internationales actuelles. Car la

lutte contre le VIH/sida ne se limite pas aux seuls pouvoirs des Etats mais à une multitude

d’acteurs, désormais visibles sur la scène internationale, qui selon leurs capacités tentent

de faire évoluer les politiques nationales et internationales pour limiter son évolution et sa

diffusion. Selon Max Dixneuf la diffusion transnationale du virus du VIH/sida a fait apparaître

dès le début « des interactions entre groupes sociaux qui dépassaient largement les cadres

politiques nationaux ». Ces interdépendances se sont accrues au fur et à mesure que la

recherche s’est internationalisée, et que les ONG et les associations communautaires ont

investies la politique internationale pour améliorer la prise en charge des malades3. La

lutte contre le VIH/sida illustre donc la thèse transnationale du courant libéral de Joseph

Nye et Robert Keohane qui affirme que l’Etat n’est plus l’acteur principal sur la scène

mondiale. Il s’agit d’un acteur parmi tant d’autres et pour comprendre cette évolution il suffit

d’analyser les flux transnationaux et les dynamiques locales qui les alimentent en mettant

en lumière les comportements et les effets d’autres acteurs de la scène mondiale. Ces deux

auteurs américains ont une approche empirique des relations internationales : il existe une

communauté à l’échelle mondiale qui est organisée en Etat à l’intérieur desquels il y a des

individus qui entretiennent des rapports matériels et immatériels transnationaux formant

1 ONUSIDA, « Rapport sur l’épidémie mondiale de Sida », 2006

2 ONU, « Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) », septembre 2000

3 DIXNEUF M, « quels enjeux pour la politique internationale ? », Transcriptases, n° 118, 2004, ANRS

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

1

/

56

100%