Détection d’une mutation incidente PALB2 d’une recherche de mutations BRCA

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2013

144

Cas clinique

Détection d’une mutation incidente

du gène PALB2 à l’occasion

d’une recherche de mutations

constitutionnelles des gènes BRCA

par séquençage de nouvelle génération

Next generation sequencing for BRCA germline mutation screening

with incidental finding of PALB2 mutation

D. Lafon1, F. Bonnet1,2, M. Longy1,2, N. Sévenet 1,2*

Contexte clinique et diagnostic

moléculaire des gènes BRCA1 et BRCA2

Histoire de la maladie, arbre généalogique

Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 52 ans,

adressée à la consultation d’oncogénétique de l’institut

Bergonié par sa radiothérapeute, pour un avis sur une

récurrence familiale de tumeurs malignes. La patiente a

récemment développé une tumeur du sein correspon-

dant à un carcinome canalaire infiltrant moyennement

différencié de grade II, RH−, diagnostiqué lors d’une

mammographie systématique. Le traitement, conser-

vateur, a associé une tumorectomie, un prélèvement

des ganglions sentinelles, une chimiothérapie et une

radiothérapie. À l’interrogatoire, aucun antécédent per-

sonnel n’a été noté. Sur le plan généalogique, la patiente

a un fils en bonne santé et fait partie d’une fratrie de 5

au sein de laquelle 1 de ses frères est décédé durant

l’adolescence de cause autre que tumorale, et 2 de ses

sœurs, âgées de 52 et 56 ans, qui ont chacune développé

un cancer du sein (figure 1). En ce qui concerne la lignée

paternelle, 3 personnes ont présenté une pathologie

tumorale maligne, à savoir le père de la patiente, décédé

à 75 ans d’une rechute de maladie de Hodgkin diagnos-

tiquée 25 ans plus tôt, un oncle paternel, également

décédé d’une maladie de Hodgkin, et enfin un cousin

germain de la patiente, décédé à 53 ans d’un cancer

bronchopulmonaire diagnostiqué 2 ans auparavant. En

ce qui concerne la lignée maternelle, 2 personnes ont

présenté une pathologie tumorale maligne, à savoir la

mère de la patiente, décédée à 65 ans de l’évolution d’une

tumeur ovarienne correspondant à un adénocarcinome

à cellules claires, diagnostiqué 1 an plus tôt, et le même

cousin germain que précédemment. Il est donc possible

d’individualiser 2 lignées familiales caractérisées par

une importante récurrence de tumeurs malignes ; c’est

à la branche maternelle qu’il faut s’intéresser en priorité

dans l’hypothèse diagnostique d’un syndrome sein-

ovaire, la plupart de ces syndromes étant en rapport

avec la transmission d’une mutation des gènes BRCA1

ou BRCA2. Le conseil génétique est effectué auprès de

la patiente, qui confirme sa décision de s’engager dans

une démarche de recherche de mutation.

Recherche première

La recherche première de mutation constitutionnelle

des gènes BRCA est effectuée par une technique de

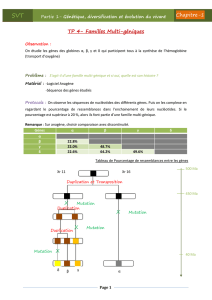

Figure 1. Arbre généalogique de la famille de la patiente. L’âge au diagnostic est indiqué en rouge.

Hodgkin

60 ans

P : première consultation ; CS : cancer du sein ; CP : cancer du poumon; COv : cancer de l’ovaire ;

Hodgkin : maladie de Hodgkin.

Hodgkin

50 ans

COv

64 ans

3

CS

55 ans CP

51 ans

CS

52 ans

CS

51 ans

?

P

Cas index

1. Laboratoire de géné-

tique moléculaire, unité

d’oncogénétique, institut

Bergonié, Bordeaux.

2.Inserm U916, université

Bordeaux-Ségalen, institut

Bergonié, Bordeaux.

* Rédacteur et corres-

pondance : N. Sévenet

(n.sevenet@bordeaux.

unicancer.fr) ; observation

clinique et relecteur :

M.Longy.

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2013

145

Détection d’une mutation incidente du gène PALB2 à l’occasion d’une recherche de mutations

constitutionnelles des gènes BRCA par séquençage de nouvelle génération

1.

Caux-Moncoutier V, Castera

L, Tirapo C et al. EMMA, a cost-

and time-effective diagnostic

method for simultaneous

detection of point mutations

and large-scale genomic

rearrangements: applica-

tion to BRCA1 and BRCA2 in

1,525 patients. Hum Mutat

2011;32:325-34.

2. Chirurgie prophylactique

des cancers avec prédis-

position génétique. Coll.

Recommandations & référen-

tiels. Boulogne-Billancourt :

INCa, décembre 2009.

3. Walsh T, Lee MK, Casadei

S et al. Detection of inherited

mutations for breast and

ovarian cancer using geno-

mic capture and massively

parallel sequencing. PNAS

2010;107:12629-33.

4.

Sevenet N, Lafon D, Dupiot-

Chiron J et al. Targeted

resequencing in oncogenetics:

developing a new approach

for molecular diagnostics.

San Antonio Breast Cancer

Symposium 2012, Cancer Res

2012;72(24, Suppl. 3):abstr.

PD05-04.

5. Houdayer C, Caux-

Moncoutier V, Krieger S et al.

Guidelines for splicing analysis

in molecular diagnosis derived

from a set of 327 combined in

silico/in vitro studies on BRCA1

and BRCA2 variants. Hum

Mutat 2012;33:1228-38.

6. Southey MC, Teo ZL,

Winship I. PALB2 and breast

cancer: ready for clinical

translation! Appl Clin Genet

2013;6:43-52.

Références

criblage des mutations ponctuelles appelée “EMMA”

(Enhanced Mismatch Mutation Analysis), dont le principe

et la mise en œuvre sont proches de ceux de la tech-

nique HRM (High-Resolution Melting), à savoir la détec-

tion automatisée d’espèces multiples en PCR, et donc de

variants nucléotidiques, confirmés en séquençage par

la méthode de Sanger (1). Aucune mutation ponctuelle

constitutionnelle délétère n’est caractérisée. Seul un

variant faux-sens situé dans l’exon 10 du gène BRCA2 et

nomenclaturé c.1460C>A ; p.Ala487Glu est caractérisé.

Ce variant, rapporté 6 fois au niveau national (base

UMD BRCA2 : www.umd.be/BRCA2) et 12 fois au niveau

international (base BIC : research.nhgri.nih.gov/pro-

jects/bic/Member/index.shtml) est considéré comme

un variant de signification inconnue. Il est décrit dans

la base dbSNP (rs56390402), mais aucune fréquence

allélique ne lui est associée. Les logiciels de prédiction

de pathogénicité (Align GVGD, SIFT, Mutation Taster,

PolyPhen-2) prédisent qu’il serait dénué d’implication

pathogénique. Le résultat est présenté à la patiente ;

le variant de BRCA2 caractérisé n’est pas impliqué dans

la récurrence familiale de tumeurs malignes de cette

famille. Le maintien d’une surveillance annuelle systé-

matique par mammographie et échographie mammaire

est indiqué. La poursuite des investigations moléculaires

est recommandée par l’analyse des gènes BRCA chez

une des 2 sœurs atteintes.

Exploration du cas de la sœur atteinte

d’un cancer du sein

Cette femme âgée de 52 ans a présenté, à l’âge de

51 ans, une tumeur du sein droit correspondant his-

tologiquement à un carcinome canalaire infiltrant peu

différencié de grade III, RH+. Un traitement conserva-

teur par tumorectomie et prélèvement du ganglion

sentinelle a été effectué, suivi d’une chimiothérapie

puis d’une radiothérapie.

La recherche première de mutation constitutionnelle

des gènes BRCA entreprise chez la sœur du cas index

ne détecte aucune mutation délétère des gènes BRCA.

Seul le variant faux-sens de l’exon 10 du gène BRCA2

identifié précédemment chez la sœur est retrouvé.

Malgré l’absence de mutation délétère prouvant un

syndrome de prédisposition héréditaire, l’implica-

tion d’autres gènes que BRCA1 et BRCA2 est suspec-

tée, et la recommandation d’une prise en charge des

risques tumoraux mammaire et ovarien est proposée

à la patiente du fait du contexte généalogique. Pour

prévenir le risque ovarien, une annexectomie bilaté-

rale prophylactique postménopausique est indiquée.

Concernant le risque mammaire, une surveillance

annuelle par mammographie et échographie mam-

maire est indiquée, qui pourra être complétée d’une

IRM mammaire 1 an sur 2 (2).

Séquençage de nouvelle génération en

phase diagnostique. Analyse du cas index

L’implantation en mai 2012 au laboratoire de génétique

moléculaire de l’institut Bergonié du séquençage de

nouvelle génération (Next-Generation Sequencing [NGS])

à visée diagnostique en oncogénétique a nécessité une

phase expérimentale de validation, pendant laquelle

202 échantillons d’ADN constitutionnel des patient(e)s

pris(es) en charge en consultation d’oncogénétique

ont fait l’objet d’une recherche de mutation consti-

tutionnelle des gènes BRCA par une technique de cri-

blage EMMA et par NGS en parallèle (3). Dans ce cadre,

l’échantillon d’ADN constitutionnel du cas index a été

étudié par NGS (cf. Fiche technique, p. 139). La banque

de capture génomique couvre les 451 exons et régions

juxta-exoniques de 25 gènes. Ces gènes ont été groupés

en 2 catégories selon les syndromes de prédisposition

héréditaire dans lesquels ils sont le plus impliqués (cf.

Fiche technique, p. 139) : 14 gènes pour les syndromes de

prédisposition héréditaire au cancer du sein et/ou des

ovaires (groupe HBOC) et 11 gènes pour les prédisposi-

tions héréditaires aux cancers colorectaux (polyposiques

et non polyposiques), le syndrome de Gorlin et d’autres

gènes de la cascade de transduction du signal (groupe

OTHER) [4]. L’alignement et l’analyse des données

brutes de séquençage de l’ADN constitutionnel du cas

index ont permis de détecter un total de 24 270 variants

nucléotidiques sur les 25 gènes étudiés. Les étapes

de filtrage de ces variants ont porté tout d’abord sur

la qualité et la quantité des séquences obtenues, puis

sur la restriction aux régions génomiques cibles avec

exclusion des variants intergéniques et des séquences

profondes en amont et en aval des séquences codantes,

et, enfin, sur leur fréquence allélique et la sélection

des transcrits de référence. Ces étapes ont permis de

restreindre le nombre de variants d’intérêt inter-

prétables biologiquement au nombre de 45 pour

les gènes du groupe HBOC et de 43 pour les gènes

du groupe OTHER. Ainsi, pour BRCA1, 7 variants sont

caractérisés, correspondant tous à des polymorphismes

en déséquilibre de liaison et, pour BRCA2, 6 variants,

correspondant tous à des polymorphismes connus, à

l’exception du variant faux-sens de l’exon 10 de BRCA2

précédemment caractérisé. Ces résultats confirment

donc les variants détectés en EMMA. Parmi les variants

détectés sur les autres gènes, il est noté une substitu-

tion nucléotidique sous forme de transversion G>T,

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2013

146

Cas clinique

Publi-Communiqué

Vers une amélioration de la classification des gliomes

et l’aide à l’orientation thérapeutique

En France, chaque année 6 000 cas de tumeurs cérébrales primaires sont diagnostiqués, le gliome malin représentant la

moitié d’entre elles avec 5 cas pour 100 000 habitants. Le diagnostic conventionnel repose sur des techniques d’imagerie

et la classification OMS basée sur une évaluation histopathologique. Cette classification demeure néanmoins limitée de part

une large variabilité inter- observateurs en microscopie et une forte hétérogénéité clinique au sein de chaque sous-groupe

histologique.

Le traitement des gliomes est basé sur une combinaison de chirurgie, radiothérapie, et chimiothérapie.

La résection maximale, quand elle ne présente pas un risque trop élevé, demeure la première option

de traitement. Les cliniciens sont à la recherche de nouveaux outils moléculaires qui améliorent

le diagnostic et permettent des thérapies plus personnalisées face à cette maladie hétérogène.

Plusieurs biomarqueurs permettant une meilleure classification des gliomes ont été identifiés, tels que

la co-délétion 1p/19q, la méthylation du promoteur du gène MGMT, et plus récemment les gènes

codant pour une enzyme du métabolisme, l’isocitrate déshydrogénase, IDH1 et IDH2. De plus, ces

biomarqueurs pourraient apporter une information permettant un diagnostic histomoléculaire plus

reproductible et précis, et améliorer le pronostic. Ces biomarqueurs ont aussi un potentiel pour orienter

la thérapie dans la prise en charge clinique délicate des gliomes. La méthylation du promoteur MGMT

a été corrélée au résultat de patients atteints de glioblastome traités par chimiothérapie alkylante. La

trousse de QIAGEN, therascreen® MGMT Pyro Kit (réf. 971061) marquée CE-IVD, fournit la mesure

quantitative en temps-réel du niveau de méthylation du promoteur du gène MGMT humain, en utilisant

la technologie du pyroséquençage sur le système PyroMark® Q24 MDx. Utilisé en adjonction à

d’autres facteurs pronostiques, ce test moléculaire fournit aux cliniciens une information les assistant

dans la sélection des patients les plus susceptibles de bénéficier de chimiothérapies.

La fréquence importante des mutations dans les gènes IDH1/2 et leur distribution spécifique au sein

des tumeurs cérébrales font du statut mutationnel IDH1/2 un outil diagnostique de choix pour les

gliomes, et un marqueur pronostique solide. Les mutations d’IDH1 ont été associées à une meilleure

survie des patients atteints de gliome, mettant en évidence la relevance clinique du statut mutationnel.

QIAGEN est fier d’annoncer sa nouvelle trousse marquée CE-IVD therascreen IDH1/2 RGQ PCR

Kit CE (réf. 873011) permettant la détection rapide, sensible et fiable de 12 mutations d’IDH1 et

IDH2 à partir d’ADN provenant d’échantillons de tumeurs cérébrales fixés et inclus en paraffine,

selon une technologie de PCR en temps-réel sur l’instrument Rotor-Gene® Q MDx. En une seule

étape, le test permet de détecter 7 mutations d’IDH1 (au niveau des codons 132 et 100) et

5 mutations d’IDH2 (au niveau du codon 172), et d’identifier 3 mutations majeures, IDH1 R132H,

IDH1 R132C, et IDH2 R172K. Ce test moléculaire supporte la classification des gliomes ainsi que

l’identification des patients de pronostique favorable.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter au 0800 912 965.

Les produits therascreen Pyro sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro validés pour la détection et/ou la quantification en biologie

moléculaire de biomarqueurs impliqués dans la sélection de patients atteints de cancer pour un traitement personnalisé. Les produits therascreen

RGQ PCR sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro validés pour la détection et/ou la quantification en biologie moléculaire de

biomarqueurs impliqués dans la sélection de patients atteints de cancer pour un traitement personnalisé.

Fabricant : QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Allemagne.

Pour obtenir les dernières informations sur la licence et les clauses de responsabilité spécifiques aux produits, lire attentivement la notice du

kit ou le manuel d’utilisation respectif. Les manuels des kits et manuels d’utilisation QIAGEN sont disponibles à l’adresse www.qiagen.com

ou peuvent être demandés auprès des Services techniques QIAGEN ou du distributeur local.

Marques déposées : QIAGEN®, therascreen®, PyroMark®, Rotor-Gene® (Groupe QIAGEN).

1077459 09/2013 © 2013 QIAGEN, tous droits réservés.

QIAGEN France SAS n 3 avenue du Canada n LP 809 n 91974 Courtaboeuf Cedex n Tel 01 60 920 930

Sample & Assay Technologies

1077459_Advertorial_FR_therascreen2.indd 1 04.09.13 17:04

située en +1 de l’intron 7 du gène PALB2, au niveau du

site donneur d’épissage (figure 2). Cette mutation abolit

le site donneur d’épissage de l’intron 7, conformément à

ce que prédit, notamment, le logiciel MaxEntScan. Cette

mutation d’épissage peut donc être considérée comme

délétère (5). Dans le cadre d’un séquençage exploratoire

à visée informative, cette mutation incidente de PALB2

a été recherchée chez la sœur atteinte du cas index qui

avait fait l’objet d’une recherche première de mutation

des gènes BRCA et a été retrouvée. La co-ségrégation de

cette mutation chez 2 sœurs atteintes est compatible

avec son implication dans la pathologie tumorale

présentée par ces 2 patientes.

Pathogénicité de la mutation du gène PALB2

Le gène PALB2 (Partner and Localizer of BRCA2), qui

a été identifié lors des expérimentations liées à la

recherche de partenaires impliqués dans les com-

plexes protéiques contenant BRCA2, code pour une

protéine impliquée dans la réparation de l’ADN par

recombinaison homologue, dont la fonction consiste

essentiellement en la localisation à la chromatine et

le recrutement au niveau des cassures double-brin

de BRCA2 (6). Cette protéine, qui peut également

être recrutée par BRCA1 lors des dommages causés à

l’ADN, assure alors une fonction de lien entre BRCA1

et BRCA2 lors des étapes de la réparation proprement

dite de l’ADN. Rapidement après sa caractérisation, des

mutations de type perte de fonction ont été décrites,

associées à un risque accru de cancer du sein, et des

mutations bialléliques ont été détectées chez des

patients atteints d’anémie de Fanconi, identifiant un

nouveau groupe de complémentation (FANCN), dans

lequel le risque de cancer de l’enfant est très élevé. Le

risque tumoral de cancer du sein induit par une muta-

tion constitutionnelle à l’état hétérozygote de PALB2

est difficile à estimer au regard du faible nombre de

cas porteurs et des histoires familiales documentées

de façon hétérogène (6). Les études de risque fondées

sur les histoires familiales de cancer du sein mettent en

évidence un risque cumulé de cancer du sein de l’ordre

de 45 % chez les femmes porteuses d’une mutation

de PALB2, ce qui est similaire aux mutations délétères

de BRCA2. Suffisamment d’arguments semblent exis-

ter désormais pour considérer que le risque tumoral

associé à une mutation hétérozygote de PALB2 justifie

une prise en charge clinique à type de dépistage

mammaire rapproché et, donc, l’inclusion de l’analyse

de ce gène dans les éléments du conseil génétique

concernant la prédisposition héréditaire au cancer

du sein.

La description de mutations délétères dans des gènes

autres que BRCA pour les formes familiales de cancer du

sein ou les syndromes sein-ovaire nécessite désormais la

création de bases de données nationales collectant les

résultats des analyses par NGS des situations de prédis-

position héréditaire au cancer. Elle requiert également la

mise en place de groupes nationaux pluridisciplinaires

à même de conduire des études épidémiologiques

permettant d’appréhender les risques tumoraux liés

à la présence d’une mutation touchant les nouveaux

gènes de prédisposition au cancer du sein. Une démarche

concertée pourra alors être définie et des recommanda-

tions nationales de prise en charge pourront alors être

rédigées. ■

Figure 2. Visualisation de la mutation d’épissage de l’intron 7 du gène PALB2 au niveau de l’ADN

génomique du cas index et de sa sœur. A. Visualisation des séquences alignées sur la jonction exon

7-intron 7 de PALB2 sous Alamut version 2.3 (Interactive Biosoftware, Rouen). Les séquences alignées

sont situées en dessous de la représentation du gène. Les taux de couverture sont symbolisés par des

colonnes grises et situés entre les séquences alignées et le gène. La flèche rouge montre la substi-

tution G>T en +1 de l’intron 7. B. Modélisation du retentissement sur le site donneur d’épissage

de cette mutation de PALB2. Les scores des différents logiciels de prédiction de retentissement sur

le site donneur (5’) sont présentés pour la séquence sauvage (au-dessus) et la séquence mutée (en

dessous). Le score du site MaxEntScan est de 11,1 pour le site donneur sauvage et de 0 pour le site

donneur muté. C. Confirmation par séquençage selon la méthode de Sanger de la substitution sur le

site donneur d’épissage de l’intron 7 de PALB2 détectée en NGS. D. Détection par séquençage selon

la méthode de Sanger de la mutation d’épissage familiale chez la sœur du cas index.

A

BC

Les auteurs déclarent

nepas avoir de liens

d’intérêts.

1

/

3

100%