Génériques des médicaments antiépileptiques

48 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010

MISE AU POINT

Génériques des médicaments

antiépileptiques :

doit-on se méfier des OGM

(ordonnances génériquement modifiées) ?

Generic of the antiepileptic drugs, is there any risk

with substitution?

A. Biraben*

N

otre santé coûte de plus en plus cher, et

si la médecine permet de régulièrement

prolonger la vie, c’est au prix de dépenses qui

augmentent de façon presque exponentielle… C’est

pourquoi les autorités de santé recherchent toutes les

solutions possibles pour réaliser des économies. Ces

mêmes autorités prennent par ailleurs de plus en plus

de décisions médico-économiques, débordant sur les

prérogatives habituelles des médecins, on s’en rend

bien compte actuellement. Les médicaments géné-

riques sont issus de ces programmes d’économie : il

s’agit des seuls médicaments approuvés par l’Afssaps

sans amélioration du service médical rendu.

Parmi ces décisions récentes, de fortes incitations à

utiliser les médicaments génériques sont exercées

auprès des médecins et surtout des pharmaciens.

Qu’en est-il en épileptologie ?

Le médicament générique

est-il identique au médicament

princeps ?

Pharmacologiquement

Le médicament générique d’une spécialité pharma-

ceutique est censé être la copie du médicament

princeps ; sa bioéquivalence doit être démontrée

(encadré).

En pratique, certains médicaments génériques sont

strictement identiques aux médicaments princeps,

puisque issus des mêmes chaînes de fabrication, mais

revendus par un génériqueur appartenant au labo-

ratoire fabriquant le médicament princeps. Certains

sont de composition et de forme semblables, quand

ils sont fabriqués par des laboratoires différents mais

avec les mêmes excipients ; les seules différences

sont alors des résidus, des traces de solvants ou des

impuretés liées aux processus de fabrication, qui

peuvent être différents. Certains sont essentielle-

ment similaires, contenant le même principe actif

mais pas les mêmes excipients. C’est dans cette

classe que l’on retrouve la plupart des génériques

des médicaments antiépileptiques.

La présence d’un excipient différent peut entraîner

des différences de taux de dissolution, des diffé-

rences d’absorption, des différences de stabilité de

la molécule active. Pour cette raison, les autorités

demandent que l’on vérifie la bioéquivalence.

Le laboratoire du générique doit ainsi apporter

la preuve de la bioéquivalence par des études de

biodisponibilité. Pour cela, on teste l’évolution de la

concentration en principe actif après la prise unique,

en double aveugle, d’une dose de médicament prin-

ceps et de médicament générique chez des individus

adultes sains (âgés de 18 à 55 ans) ne prenant aucun

traitement, censés représenter la population cible

du médicament. Sur les courbes de concentration

obtenues au cours du temps, on note la concentra-

tion maximale (Cmax), le délai avec lequel est obtenue

cette concentration maximale (Tmax), et l’aire sous

la courbe (ASC) représentant la quantité de principe

actif disponible au cours du temps. La Cmax et l’ASC

* Service de neurologie, hôpital

Pontchaillou, CHRU de Rennes.

• Un médicament générique

est la “stricte copie” d’un

médicament original dont le

brevet de commercialisation

exclusive par un laboratoire

pharmaceutique a expiré et

appartient au domaine public.

• Cette copie est certifiée par

l’Afssaps (AMM).

• Le générique d’une spécia-

lité de référence a la même

composition qualitative et

quantitative en principe actif

et la même forme pharma-

ceutique, et sa bioéquivalence

avec la spécialité de référence

a été démontrée par des

études de biodisponibilité

“appropriées” (directive euro-

péenne 2004/27).

Encadré. Textes légaux.

150

A

100

Concentration plasmatique (µmol/l)

50

0

0 2 4 6 8 10

10

10

20

40

Jours

Cinétique linéaire

150

B

100

Concentration plasmatique (µmol/l)

50

0

0 2 4 6 8 10

10

15

25

Jours

Cinétique non linéaire

Bras thérapeutique Dose (µmol/kg)

20

30

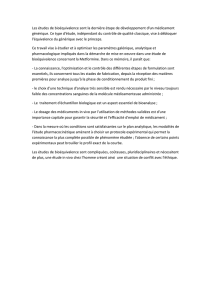

Figure 1. Courbes de pharmacocinétique en fonction de la répétition des prises de

médicaments.

© Elsevier. Rang et al. Pharmacology 6e www.studentconsult.com

La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010 | 49

Points forts

du médicament générique doivent être situées entre

– 20 % et + 25 % de celles du médicament princeps

pour que la bioéquivalence soit reconnue (avec un

intervalle de confiance de 90 %). On notera que

chaque générique est bien comparé avec le princeps,

mais que les génériques d’un même produit ne sont

pas comparés entre eux, alors qu’un patient peut

recevoir un premier générique d’un princeps un jour

puis un autre générique du même princeps un autre

jour. La variation théorique de la Cmax et de l’ASC

entre deux génériques du même produit pourrait

atteindre alors – 36 % à + 56 %.

Enfin, la figure 1 permet de voir que les écarts entre

les concentrations peuvent se creuser au fil du temps

avec la répétition des prises. C’est encore plus net

si la cinétique du produit n’est pas linéaire (courbe

de droite).

Peut-on étendre ces résultats de bioéquivalence aux

malades ? À ceux qui sont en polythérapie ? Aux

personnes âgées, aux enfants ? Aux fumeurs, aux

alcooliques, aux femmes susceptibles d’être enceintes ?

Pour le patient, les différences de fabrication et d’ex-

cipients peuvent se traduire par une modification

de couleur, de consistance, de goût, de sécabilité,

de forme du comprimé ; nous verrons que cela n’est

sans doute pas sans conséquences.

En conclusion, quand il s’agit d’un autogénérique

(le même laboratoire fabriquant le même produit

sur les mêmes chaînes de fabrication, mais en le

commercialisant sous deux noms différents), il s’agit

du même médicament. Dans tous les autres cas, il

y a des différences. Elles sont certainement, d’après

les experts, infimes, mais on ne peut exclure ni la

survenue d’une allergie par sensibilité à un nouvel

excipient à effets notoires ni la survenue de variations

des taux plasmatiques cliniquement significatives

(sous- ou surdosage). Les pharma cologues ne sont

pas tous d’accord sur les critères de mesure à utiliser

pour prouver l’équivalence d’efficacité biologique.

Est-ce pareil pour le patient

épileptique ?

Plusieurs questions se posent : y a-t-il un risque

de récidive ou de multiplication des crises après

substitution ?

De nombreux cas de récidive ont été publiés avec

tous les produits génériqués. Ces cas n’ont pas de

valeur statistique, dans la mesure où ils ne font

pas référence à une population donnée mais sont

rapportés de façon anecdotique. Néanmoins, aucune

étude d’ampleur n’a été à ce jour conduite pour

connaître l’existence d’un risque. Le risque étant

sans doute faible, il faudrait une importante popula-

tion traitée par médicament princeps puis par géné-

rique… ce qui coûterait cher et ne permettrait plus

de réaliser des économies. À moins que ces médica-

ments génériques ne subissent les mêmes essais que

les autres médicaments nouveaux, mais leur prix s’en

ressentirait d’autant. Les cas publiés ont toutefois

valeur d’alerte. Il faut parfois de nombreuses années

pour avoir la preuve de ce que l’on suspecte. Il a fallu

plus de 25 ans pour être scientifiquement certain

de l’effet tératogène de certains médicaments anti-

épileptiques après les premières alertes publiées.

En 2008, M.J. Berg et al. ont publié les résultats

d’une série de 50 patients ayant récidivé lors de la

substitution de leur médicament antiépileptique (1).

Chez la plupart de ces patients, les taux sanguins des

médicaments antiépileptiques sont disponibles avant

substitution, lors de la récidive après substitution, et

après le retour au médicament princeps. Il apparaît

»

La similitude entre génériques et princeps n’est pas absolue, et des changements d’excipients peuvent

entraîner des variations de paramètres pharmacologiques.

»La substitution peut générer du stress, or les crises peuvent être favorisées par le stress ou le manque

de sommeil.

»

La substitution semble entraîner une augmentation paradoxale des dépenses de santé par les patients

(consultations, hospitalisations, consommations médicamenteuses, etc.).

Mots-clés

Génériques

Substitution

Médicaments

antiépileptiques

Épilepsie

Dépenses de santé

Highlights

The generic drug is not a perfect

copy of the princeps drug and

some pharmacological param-

eters may be affected.

The drug substitution may

stress the patients and stress or

insomnia may trigger seizures.

The generic substitution seems

to paradoxically increase the

health care cost of the patients

(consultations, hospitalisations,

drugs consumption, etc.).

Keywords

Generic

Substitution

Antiepileptic drugs

Epilepsy

Health care cost

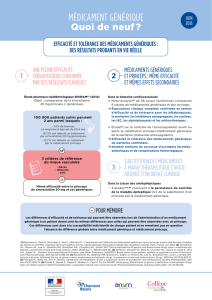

Figure 2. Évaluation des taux sanguins avant substitution, lors de la récidive des crises,

puis après le retour à la molécule princeps.

30

120

12

140

16

14

Patient 5

Patient 21

Patient 8*

Patient 31*

Patient 15

Patient 3

Patient 10

Patient 23

Patient 13*

Patient 49

Patient 57

Patient 47

Patient 6

Patient 22

Patient 9

Patient 38

Patient 37

Patient 34*

Patient 66

Patient 16

Patient 4*

Patient 27

Patient 24

Patient 28*

Patient 64

Patient 69

25

100

10

20

80

8

15

60

6

10

40

4

5

20

2

0

0

0

Pre-switch level

Pre-switch level

Pre-switch level

Level at time

of breakthrough

Level at time

of breakthrough

Level at time

of breakthrough

Phenytoin levels

Valproic acid levels

Carbamazepine levels

Level (after switch

back to brand)

Level (after switch

back to brand)

Level (after switch

back to brand)

* Brand Extended Release

* Brand Extended Release

50 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010

Génériques des médicaments antiépileptiques:

doit-on se méfier des OGM ?

MISE AU POINT

que, globalement, les taux sanguins sont plus bas

sous génériques que sous princeps, avec retour au

taux de base quand le patient reprend la spécialité

princeps (figure 2). Il ne s’agit que de patients ayant

récidivé, mais certains sont, comme ici, sensibles à

la substitution.

Y a-t-il un risque d’apparition d’effets indésirables

nouveaux ?

Il existe un risque lié aux excipients dits “à effets

notoires” de type hypersensibilité ou autres. La

présence d’excipients à effets notoires est signalée

sur l’emballage du médicament.

Là aussi, plusieurs publications font état de l’ap-

parition d’effets secondaires nouveaux ; le plus

souvent, il s’agit de signes de surdosage, d’intolé-

rance digestive, de céphalées… et tous les médica-

ments antiépileptiques génériques sont cités. Mais la

valeur statistique est encore une fois nulle, puisque

ce sont des cas non référencés à une population.

Pour les mêmes raisons économiques, la preuve

de la responsabilité de la substitution sera difficile

à apporter.

◆Qu’en pensent les patients ?

L’exercice de l’épileptologie permet d’apprendre

que tout n’est pas rationnel. La plupart des patients

sont sensibles aux variations d’humeur, d’anxiété, de

sommeil, etc., et même sans variation de traitement,

des crises sont susceptibles d’apparaître. En dehors de

quelques syndromes de l’enfance dont le pronostic

est connu, les patients prennent leur traitement de

façon chronique. Deux tiers environ sont sans crise

sous traitement et sont particulièrement attachés au

produit qui leur permet d’avoir une vie quasi normale.

Ils savent que la survenue d’une seule crise peut avoir

des conséquences sociales et professionnelles très

graves (perte du permis de conduire, changement

de travail pour cause d’inaptitude), sans compter

le risque traumatique et la stigmatisation quand la

maladie devient connue… Cette pathologie est par

essence très anxiogène, car les crises ne préviennent

pas et les patients vivent dans l’attente de la crise

suivante, sorte d’épée de Damoclès.

Plusieurs enquêtes, réalisées auprès de patients,

montrent que la substitution entraîne de l’anxiété

chez 35 à 58 % des sujets (sur 974 patients [2] et

sur 1 835 patients [3] substitués). Plus tard, 10,8 %

des patients signalent une recrudescence des crises,

10 % se plaignent de “signes subjectifs” divers, 8,8 %

signalent des effets indésirables nouveaux.

Enfin, des études récentes montrent que les patients

épileptiques préfèrent payer la différence de prix

eux-mêmes, dans 20 à 44 % des cas (suivant le

La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010 | 51

MISE AU POINT

médicament), alors que ce taux de retour volontaire

au médicament princeps est de 2 % à 5 % pour

d’autres spécialités prises chroniquement (hypo-

cholestérolémiants, antihypertenseurs) [4].

◆Qu’en pensent les médecins ?

Plusieurs enquêtes d’opinion ont également été

menées auprès des médecins prescripteurs de

médicaments antiépileptiques (5-7). Elles montrent

que les médecins signalent des problèmes lors de la

substitution (53 % en France ; 68 % aux États-Unis ;

49,2 % dans les pays germanophones). Il s’agissait

de récidives de crise dans un tiers à deux tiers des

cas et de l’apparition d’effets indésirables nouveaux

dans les mêmes proportions. En France, les médecins

pensent que la prescription leur échappe, car c’est

le pharmacien qui est devenu le principal acteur de

la substitution sans que le médecin soit prévenu.

◆Qu’en pensent les sociétés savantes ?

Pratiquement toutes les sociétés savantes ont émis

des recommandations concernant la substitution

des médicaments antiépileptiques (Ligues française,

espagnole, germanophone, italienne, etc., contre

l’épilepsie, Académie américaine de neurologie ;

la Grande-Bretagne, l’Angleterre et l’Écosse ont

pris des dispositions légèrement différentes). Elles

recommandent de ne pas pratiquer la substitution

chez les patients qui ne font pas de crises, de ne

jamais remplacer un générique d’un médicament

antiépileptique par un autre générique de ce même

médicament. Certaines recommandations insistent

aussi sur le fait qu’il ne faut pas pratiquer la substitu-

tion chez les patients traités par des doses extrêmes,

soit très élevées soit très basses, car des variations

minimes du taux sanguin peuvent être cliniquement

significatives. Enfin, certains pays ont supprimé les

génériques des antiépileptiques (Finlande, Suède).

Il est parfois suggéré que le pharmacien ait le devoir

d’avertir les patients en leur faisant signer un formu-

laire de consentement éclairé ou qu’il soit tenu de

prévenir le médecin de la substitution.

Le médicament générique

fait-il vraiment gagner

de l’argent à la société ?

Finalement, comme c’est sa seule finalité, est-ce

réellement une bonne idée ?

Nous ne nous poserons la question que dans l’in-

dication “épilepsie,” ces médicaments étant main-

tenant prescrits dans de très nombreuses autres

indications. Une enquête réalisée par IMS Health

en 2006 nous apprend que l’épilepsie représente

38 % des indications, les douleurs ostéo-articulaires

15 %, les troubles de l’humeur 12 % et les douleurs

neurologiques 10 %.

D’après les données de Medic’am, la substitution des

antiépileptiques a permis en 2006 une économie de

11 millions d’euros, dont 4,18 millions pour l’indica-

tion épilepsie, ce qui ne représente que 0,00015 %

des 27 milliards d’euros remboursés pour les médi-

caments par l’Assurance maladie.

Le tableau montre les différences de prix et l’éco-

nomie réalisée par la substitution. Il faut remarquer

que les génériques auront eu le mérite de tirer vers

le bas le prix de certaines spécialités, puisqu’il n’y

a plus de différence de prix.

Il existe donc bien une économie en termes de

dépenses de médicaments avec certains génériques,

mais pas avec tous.

Est-ce réellement une économie si les patients ont

une consommation médicale qui augmente par

ailleurs (consultations supplémentaires, passages

aux urgences, hospitalisations…) ? En France, il est

particulièrement difficile de trouver ces chiffres,

mais il a été montré que, en Ontario (Canada),

Tableau.

Coût (euros) Différences

Nombre

de comprimés

par boîte

Princeps Générique Dose Euros/jour Euros/an

Valproate (Dépakine®) 40 13,12 9,47 1g/j 0,24 87,60

Oxcarbazépine (Trileptal®) 50 41,82 33,47 1 200mg/j 0,34 121,91

Gabapentine (Neurontin®) 90 37,71 37,71 1 200mg/j 0 0

Carbamazépine (Tégrétol®) 30 5,96 5,96 800mg/j 0 0

Lamotrigine (Lamictal®) 30 31,60 22,25 200mg/j 0,62 226,30

52 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010

Génériques des médicaments antiépileptiques:

doit-on se méfier des OGM ?

MISE AU POINT

la substitution coûtait finalement plus cher à la

société (7 902 dollars versus 6 419 dollars) [4, 8].

Ces dépenses supplémentaires sont liées à des

augmentations significatives des doses de médi-

caments antiépileptiques (de 20,4 à 24 boîtes), à

des augmentations du nombre de spécialités prises

après substitution (de 26,4 à 32,8 boîtes d’autres

traitements), au nombre de visites chez le médecin,

qui passe de 8,7 à 9,8 par an, et à des durées d’hos-

pitalisation passant de 3,29 à 4,86 jours par an.

Cette augmentation globale de la consommation

médicale était déjà soulignée, mais non chiffrée dans

les enquêtes allemandes et françaises.

Il existe donc une suspicion forte que la substitu-

tion des antiépileptiques dans l’indication épilepsie

soit une fausse bonne idée, qui fait courir un risque,

même minime, aux patients, pour des raisons ration-

nelles ou non, et qui coûte finalement, indirecte-

ment, plus cher à la société.

L’Afssaps a pris conscience du caractère particulier de

cette maladie et des antiépileptiques. En mars 2008,

elle a adressé aux pharmaciens et aux médecins fran-

çais une lettre dans laquelle il est clairement dit que

le médecin et le pharmacien doivent s’assurer que la

prescription de médicaments génériques ne suscite

pas, après une information approfondie, d’anxiété

particulière chez le patient. La mention manuscrite

“non substituable” apposée par le médecin ne peut

être contournée par le pharmacien, qui doit, en outre,

indiquer sur l’ordonnance ce qu’il a délivré.

Les laboratoires commercialisant des médicaments

princeps et ceux qui commercialisent des médica-

ments génériques font des bénéfices et ont des

actionnaires à rémunérer. Les premiers assument

le coût de la recherche et du développement de

nouveaux produits (16 à 25 % des bénéfices), et ce

coût augmente. Les laboratoires de médicaments

princeps assurent également la visite médicale, dont

le rôle est de promouvoir des médicaments, mais

aussi de proposer certaines missions de formation,

de faire remonter des effets indésirables, de rappeler

régulièrement aux prescripteurs certaines règles (par

exemple, les précautions d’instauration de la lamo-

trigine, ses possibles interactions avec le valproate),

ce que ne font pas les laboratoires des médicaments

génériques.

Conclusion

En épileptologie, la substitution des médicaments

antiépileptiques pourrait entraîner, dans de rares

cas, des récidives de crises, que ce soit du fait des

petites différences pharmacologiques, de l’anxiété

du patient ou de troubles du sommeil dus au traite-

ment. Les rares études médico-économiques à notre

disposition indiquent que le bilan est négatif dans

certains pays en termes de dépenses de santé. Toute-

fois, nous ne savons pas ce qu’il en est en France ;

or, la raison d’être des génériques est de permettre

de faire des économies. ◾

1. Berg MJ, Gross RA, Tomaszewski KJ et al. Generic subs-

titution in the treatment of epilepsy: case evidence of

breakthrough seizures. Neurology 2008;71:525-30.

2. Haskins LS, Tomaszewski KJ, Crawford P. Patient and

physician reactions to generic antiepileptic substitution in

the treatment of epilepsy. Epilepsy Behav 2005;7(1):98-105.

3. Goodwin M. The importance of brand continuity in

epilepsy drugs. Nurs Times 2005;101(25):26-7.

4. LeLorier J, Duh MS, Paradis PE et al. Clinical consequences

of generic substitution of lamotrigine for patients with

epilepsy. Neurology 2008;70(22 Pt 2):2179-86.

5. Biraben A, De Toffol B, Semah F, Rouaud T. Utilisa-

tion des médicaments génériques des anti-épileptiques

en France : résultats d’une enquête auprès des neuro-

logues et revue de la littérature. Rev Neurol (Paris)

2007;163(4):455-61.

6. Wilner AN. Therapeutic equivalency of generic

antiepileptic drugs: results of a survey. Epilepsy Behav

2004;5:995-8.

7. Kramer G, Dennig D, Schmidt D et al. Generics in antiepi-

leptic drug therapy: what has to be considered? Akt Neurol

2005;32:275-8.

8. Andermann F, Duh MS, Gosselin A, Paradis PE. Compulsory

generic switching of antiepileptic drugs: high switchback

rates to branded compounds compared with other drug

classes. Epilepsia 2007;48(3):464-9.

Références bibliographiques

1

/

5

100%