NOTES SUR L``ACCUSATIF PRÉPOSITIONNEL` EN SARDE1

NOTES SUR L'‘ACCUSATIF PRÉPOSITIONNEL’ EN SARDE1

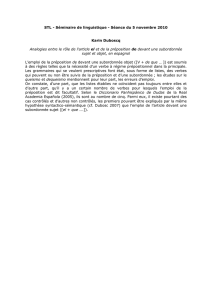

RÉSUMÉ. — Cet article aborde la question de l’accusatif préposi-

tionnel en sarde (variété logoudorienne). Cette variété connaît,

comme bien d’autres langues, une stratégie de ‘marquage différen-

tiel’ qui repose sur le caractère plus ou moins individué du référent

auquel renvoie le SN en fonction d’objet. D’une manière plus spéci-

fique, l’article attire l’attention sur le rôle de l’opération de thémati-

sation et des phénomènes de cliticisation dans la genèse du mar-

quage de l’objet. Il montre en même temps que le choix du marquant

prépositionnel ‘a’ en sarde s’éclaire dès que l’on prend en compte sa

valeur spatiale originelle qui affleure également dans d’autres struc-

tures syntaxiques que connaît cette langue.

0. Le problème de la prédication recouvre un champ d’investiga-

tion immense qu’il n’est évidemment pas question d’étudier ici en

détail. L’objectif de cette contribution est d’une part de présenter les

données qu’offre le sarde au regard de problèmes qui mettent en jeu

l’actance, et surtout d’aborder certains aspects particuliers de cette

dernière. La question de l’accusatif prépositionnel est à cet égard

d’autant plus intéressante qu’en dépit d’une littérature abondante sur

la problématique générale du marquage de l’objet, elle n’a pas beau-

coup suscité l’intérêt des spécialistes du sarde. Rappelons qu’il s’agit

d’une construction qui, dans un certain nombre de contextes que nous

aurons l’occasion d’examiner, exige la présence de la préposition a

devant l’objet direct∞∞∞: d’où la désignation d’accusatif prépositionnel.

1. Certaines parties de cette étude ont fait l’objet de présentations orales aux Jour-

nées de Syntaxe organisées par l’ERSS (Bordeaux, 26-27 octobre 2001), et au Work-

shop Predicative Morphosyntax∞∞∞: parameters of Variation in Romance (Palerme, 23-

24 novembre 2001). Je tiens à remercier pour leurs commentaires et observations les

organisateurs et les participants de ces conférences, et en particulier Delia Bentley,

Ignazio Mirto, Claude Muller, Injoo Choi-Jonin et tout particulièrement Lucia

Molinu, que j’ai mis à contribution aussi bien comme linguiste que comme locuteur

natif∞∞∞; qu’elle soit ici remerciée, de même que mes informateurs du village de Bud-

dusò qui ont patiemment répondu à mes questions. Je dois enfin au Professeur Denis

Creissels des observations particulièrement éclairantes sur la problématique du mar-

quage différentiel∞∞∞; qu’il soit également assuré de ma plus vive reconnaissance.

Franck Floricic Bulletin de la Société de linguistique

de Paris, t. XCVIII (2003), fasc. 1, p. 247-303

Précisons que cette désignation reprend simplement ici l’usage qui en

est fait dans la littérature sur le marquage différentiel de l’objet, mais

n’implique aucune prise de position concernant la pertinence de la

notion de cas dits «∞∞∞profonds∞∞∞». Après avoir présenté les données

qu’offre le sarde au regard de la problématique de l’accusatif prépo-

sitionnel, nous procèderons à un bref panorama dont l’unique ambi-

tion est de placer le cas du sarde dans le contexte plus général des

langues qui connaissent ce que l’on désigne comme «∞∞∞marquage dif-

férentiel de l’objet∞∞∞».

1. L’accusatif prépositionnel∞∞∞: données du problème

Comme nous le disions plus haut, l’accusatif prépositionnel

désigne un phénomène commun à un certain nombre de langues

romanes où l’expression en fonction d’objet direct requiert, dans un

certain nombre de contextes, la présence d’une préposition. Précisons

d’ailleurs que la préposition est requise devant une expression nomi-

nale dans des situations plus ou moins variées, et notamment devant

le second terme d’une comparaison. Dans ce qui suit, on s’intéressera

plus particulièrement à la construction objectale telle qu’elle se mani-

feste en sarde.

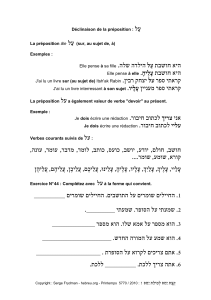

1.1. L’analyse de Jones (1995)

L’une des rares études consacrées à ce phénomène en sarde est

celle de Jones (1995)2. Ce dernier observe tout d’abord que les condi-

tionnements qui régissent ce phénomène sont complexes et ne se lais-

sent pas saisir à partir de simples dichotomies. En particulier, Jones

souligne à juste titre qu’il est possible d’identifier, à côté des cas où

l’accusatif prépositionnel est soit obligatoire, soit exclu, toute une

série de contextes où l’usage semble plus fluctuant, et où la préposi-

tion qui introduit le NP semble pouvoir être facultative (v. également

Bossong (1982, p. 581)). Les exemples 1a-f, 2a-c et 3a-e empruntés à

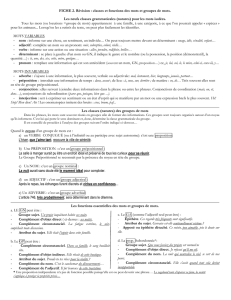

Jones illustrent cette tripartition∞∞∞:

1a Appo vistu a Juanne

J’ai vu Jean

1b Appo vistu solu a isse

Je n’ai vu que lui

248 FRANCK FLORICIC

2. Cf. Jones M. A. (1995), «∞∞∞The prepositional accusative in Sardinian∞∞∞: its distri-

bution and syntactic repercussions∞∞∞», in Smith J. C. & Maiden M. (eds.), Linguistic

Theory and the Romance Languages. Coll. Current Issues in Linguistic Theory, 122.

John Benjamins, Amsterdam / Philadelphia, pp. 37-75

1c Appo vistu a frate tuo

J’ai vu ton frère

1d Appo vistu a babbu

J’ai vu papa

1e Appo vistu a duttore Ledda

J’ai vu docteur Ledda

1f Appo vistu a Nápoli

J’ai vu Naples

2a Appo vistu (* a) su frore / su cane / sa mákkina

J’ai vu la fleur / le chien / la voiture

2b Appo vistu (* a) unu pastore

J’ai vu un berger

2c Appo vistu (* a) metas sordatos

J’ai vu de nombreux soldats

3a Appo vistu (% a) su mere / su duttore / su re3(= (5a) in Jones

(1995))

J’ai vu le patron / le docteur / le roi

3b Appo vistu (% a) su duttore de Rosaria (= (5b) in Jones

(1995))

J’ai vu le docteur de Rosaria

3c Appo vistu (%∞∞∞? a) cudd’ómine (= (5c) in Jones (1995))

J’ai vu cet homme-là

3d Appo vistu (%∞∞∞?? a) s’ómine k’at iscrittu cussu libru (= (5d)

in Jones (1995))

J’ai vu l’homme qui a écrit ce livre-là

3e Appo vistu (%∞∞∞? a) sas pitzinnas (= (5e) in Jones (1995))

J’ai vu les filles

La première série d’exemples (1a-f) illustre une corrélation entre la

présence obligatoire de la préposition adevant l’objet et la propriété

/ humain /, / défini / et / animé / du référent associé au NP. Lorsque

en effet le référent en question est non humain (2a) ou non défini (2b-

c), la préposition semble alors exclue devant le NP. Dans la dernière

série (3a-e), l’omission de la préposition est soit possible, soit même

préférable, et ce en dépit du fait que la tête du NP est déterminée par

un ‘article défini’ ou un démonstratif. Jones observe donc en premier

lieu que la prise en compte des propriétés sémantiques du référent

associé au NP ne suffit pas à rendre compte de l’accusatif préposi-

tionnel. Des exemples tels que 1f (i.e. Appo vistu a Nápoli) montrent

NOTES SUR L'‘ACCUSATIF PRÉPOSITIONNEL' EN SARDE 249

3. Le symbole % utilisé par Jones indique que l’énoncé est acceptable pour cer-

tains locuteurs seulement.

d’ailleurs que le trait [+ humain] n’entre pas seul en ligne de compte,

ce que confirme l’exemple 4, où le nom Kira a pour référent un

chien∞∞∞:

4Unu cazzadore at moltu a Kira

Un chasseur a tué Kira

Jones avance donc l’hypothèse que l’accusatif prépositionnel est

régi par les propriétés structurales du NP en fonction d’objet∞∞∞: partant

en effet de l’observation selon laquelle les expressions en 1 sont

dépourvues de déterminant, il suggère que la préposition serait obli-

gatoire devant l’objet dans tous les cas où le NP serait dépourvu de

position de déterminant, alors qu’elle serait exclue dans les cas où la

position de déterminant serait au sein du NP occupée par un détermi-

nant nul (cf. Jones (1995, p. 41)). Cette dernière condition rendrait

compte du fait que des exemples tels que 5a-c (qui correspondent aux

exemples 7a-c de Jones), refusent la préposition alors même que l’ob-

jet est un bare NP∞∞∞:

5a Appo vistu (* a) dzente (= (7a) in Jones (1995))

J’ai vu des gens

5b Appo bitu (* a) latte (= (7b) in Jones (1995))

J’ai bu du lait

5c Appo mandicatu (* a) meleddas (= (7c) in Jones (1995))

J’ai mangé des pommes

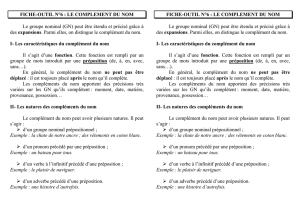

Les deux schémas suivants illustrent donc les contraintes structu-

rales auxquelles obéirait la syntaxe de l’accusatif prépositionnel en

sarde∞∞∞:

5d NP NP

N’ Det N’

N (POSS) N

Ø

Juanne dzente

Issos latte

Frate tuo meleddas

Aussi Jones conclut-il qu’il est possible de rendre compte de

l’accusatif prépositionnel en termes strictement syntaxiques et sans

recourir à des propriétés sémantiques telles que la définitude ou

l’humanitude. Si en effet ces propriétés jouaient un rôle aussi cru-

cial, la préposition devrait être exclue (ou pour le moins faculta-

tive) dans des exemples tels que 6 (= 1f), où elle est pourtant obli-

gatoire∞∞∞:

250 FRANCK FLORICIC

6Appo vistu a Nápoli

J’ai vu Naples

Inversement, la préposition devrait être obligatoire dans des exemples

tels que 7, où elle est cependant facultative∞∞∞:

7Appo vistu (% a) su frate de Lukia (= (10b) in Jones (1995))

J’ai vu le frère de Lukia

On remarquera néanmoins qu’une expression telle que Nápoli n’est

absolument pas équivalente à une expression telle que Sa idda inue so

naskidu (La ville où je suis né), même si l’une et l’autre sont suscep-

tibles de renvoyer à la même entité. De la même manière, si le NP su

frate de Lukia désigne une entité qui se trouve être la même que celle

à laquelle réfère par exemple le nom propre Sandro, il n’en demeure

pas moins que les deux expressions visent un objet d’une manière

fondamentalement différente. Tout d’abord, l’expression su frate de

Lukia vise un objet par la mise en relation d’une propriété — / être

frère de / — avec un individu qui se trouve être celui que l’on désigne

comme Lukia. D’autre part – et ceci est pour une part la conséquence

de cela – il est parfaitement possible que l’entité dénommée Lukia ait

plusieurs frères∞∞∞; de ce point de vue, on ne peut absolument pas, au

niveau du mode de construction de la référence, mettre sur le même

plan les deux expressions su frate de Lukia et Sandro, puisque seul

cette dernière vise ‘directement’ son objet. Plus problématiques

encore sont les cas où, comme du reste le signale Jones, la préposi-

tion est exclue alors même que l’objet direct est un nom propre. Un

exemple tel que 8 montre en effet qu’il n’est pas possible ici d’igno-

rer les propriétés sémantico-référentielles du NP objet∞∞∞:

8a Appo leggidu (* a) Platone

J’ai lu Platon

De toute évidence, si * Appo leggidu a Platone est irrecevable,

c’est parce que – pour reprendre la terminologie de Fauconnier

(1984) – le NP identifie une cible à travers la description du déclen-

cheur∞∞∞: la cible est en l’occurrence un objet dont la représentation est

construite à travers la relation qu’il entretient avec l’image de la per-

sonne du même nom4.

8b.

ab

déclencheur cible

‘Platon’ ‘livre’

NOTES SUR L'‘ACCUSATIF PRÉPOSITIONNEL' EN SARDE 251

4. Cf. Fauconnier G. (1984), Espaces mentaux. Aspects de la construction du sens

dans les langues naturelles. Coll. Propositions. Les Editions de Minuit, Paris.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

1

/

57

100%