Syndrome de Cogan

CAS CLINIQUE

22 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 330 - juillet-août-septembre 2012

Mots-clés :

Surdité brusque– Auto-immunité– Corticothérapie.

Keywords:

Sudden hearing loss– Autoimmunity– Steroids.

Syndrome de Cogan

Cogan’s syndrome: case report

D. Bouccara*

* Service d’ORL, hôpital Beaujon, Clichy.

Q

uand suspecter une maladie de système devant une

surdité de perception ? Quels sont les arguments qui

vont faire suspecter une atteinte auto-immune de

l’oreille interne ? Ces situations sont relativement rares mais

méritent un diagnostic précoce. En effet, les signes auditifs

sont parfois les premiers, et l’évolution peut se compliquer

de l’atteinte d’autres organes : rein, cœur... Le rôle du médecin

ORL est donc d’évoquer le diagnostic et de le confronter à

l’avis du médecin interniste, qui décidera du bilan adapté et

des modalités thérapeutiques. Le syndrome de Cogan illustre

cette approche pluridisciplinaire.

Observation

Un patient âgé de 23 ans consulte pour une surdité brusque

gauche. Il signale comme seul antécédent des bronchites non

compliquées durant l’enfance. Il n’y a pas de notion d’allergie,

pas d’atteinte auditive connue, pas de traumatisme ou d’expo-

sition au bruit. Quelques semaines auparavant, il a été traité

par un collyre pour une atteinte oculaire bilatérale – selon

lui, une conjonctivite. Il signale qu’il a persisté une rougeur

oculaire durant plusieurs semaines malgré le traitement. Très

récemment, il a présenté une baisse brutale de l’audition à

gauche, sans facteur déclenchant, associée à des acouphènes

droits. L’examen ORL est normal. L’audiogramme retrouve

une surdité de perception gauche (figure 1). Le diagnostic de

surdité brusque “idiopathique” est retenu. Le patient reçoit un

traitement associant des corticoïdes et des vasodilatateurs.

L’évolution est marquée par une récupération quasi complète

de l’audition. L’IRM qui est réalisée montre l’absence de lésion

évolutive.

Quelques jours après l’arrêt du traitement, le patient présente

d’une part une récidive de l’atteinte auditive gauche, d’autre

part, une rougeur oculaire. L’examen ophtalmologique retrouve

une kératite interstitielle, et le diagnostic de syndrome de Cogan

est établi. Un complément de bilan est effectué en médecine

interne avant instauration d’une corticothérapie au long cours. Malgré

ce traitement, l’évolution est marquée par une dégradation auditive

motivant le recours aux traitements immunosuppresseurs (métho-

trexate et azathioprine), qui permettront de stabiliser l’audition.

Discussion

Le syndrome de Cogan est une vascularite rare caractérisée par l’asso-

ciation d’une atteinte ophtalmologique et d’une atteinte cochléo-

vestibulaire (1, 2). Cette affection débute généralement entre 20 et

30 ans. Différentes hypothèses étiopathogéniques ont été avancées,

en particulier infectieuse.

L’atteinte oculaire est habituellement inaugurale, mais elle peut être

méconnue si elle est transitoire. Il s’agit d’une kératite interstitielle

bilatérale entraînant des douleurs oculaires, un larmoiement et une

photophobie. Lors de l’examen ophtalmologique, l’aspect à la lampe

à fente est voisin de celui des kératites infectieuses virales et chlamy-

diennes, ce qui peut retarder le diagnostic. D’autres atteintes oculaires

sont possibles au cours du syndrome de Cogan : kératite superficielle,

conjonctivite, choroïdite, uvéite antérieure, sclérite et épisclérite. Le

traitement de ces atteintes oculaires est fondé sur l’administration

de corticoïdes locaux.

Les signes cochléo-vestibulaires apparaissent le plus souvent après

les signes ophtalmologiques, avec un intervalle atteignant parfois

plusieurs mois (entre 3 et 6 mois habituellement). L’atteinte débute

brusquement et associe une hypoacousie avec acouphènes à des signes

vestibulaires proches de ceux rencontrés au cours de la maladie de

Ménière. La surdité étant souvent brutale, elle motive un traitement

corticoïde, tel que proposé lors des surdités brusques. En général, il

existe une réponse franche à ce traitement, avec récupération de

l’audition au terme d’un traitement corticoïde de l’ordre d’une semaine.

À l’arrêt de la corticothérapie, la surdité récidive habituellement en

quelques jours, ce qui fait reprendre ce traitement.

Plusieurs diagnostics sont alors évoqués :

➤

surdité fluctuante telle que rencontrée lors des pathologies

pressionnelles (maladie de Ménière débutante), mais l’atteinte auditive

touche habituellement prioritairement les fréquences graves ;

CAS CLINIQUE

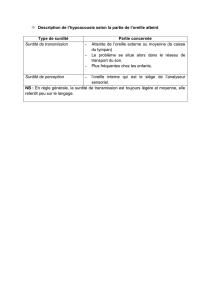

Figure 1. Examen audiométrique tonal et vocal retrouvant une surdité de perception unilatérale gauche prédominant sur les fréquences aiguës.

Examen audiométrique tonal

Gauche (kHz)

dB dB

75 75 75 75 75 75 75 75

0,125 0,250 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16

– 20

– 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

AC

BC

FF

Droite (kHz)

0 0 0 0 0 0 0 0

0,125 0,250 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16

– 20

– 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

AC

BC

FF

Examen audiométrique vocal

dB

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

FF l l

L/R

50

(%)

0

100

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 330 - juillet-août-septembre 2012 | 23

➤

fistule périlymphatique du fait de fluctuations auditives, en

cas de contexte traumatique ou barotraumatique ;

➤

de principe, une lésion évolutive, de type schwannome vesti-

bulaire, est évoquée, faisant réaliser une imagerie (IRM).

C’est l’association des 2 atteintes, oculaire et cochléo-vestibulaire,

et la récidive des signes auditifs à l’arrêt de la corticothérapie

qui permettent le diagnostic de syndrome de Cogan. L’avis du

médecin interniste est alors nécessaire, avec un double objectif,

diagnostique et thérapeutique.

Le bilan diagnostique recherche les autres atteintes possibles

au cours de cette maladie : articulaires, cardiaques avec insuffi-

sance aortique, vascularite, neurologique… Un amaigrissement

est parfois constaté.

Le traitement repose sur la corticothérapie au long cours et/ou

les immunosuppresseurs. Le médecin interniste décidera des

modalités : corticothérapie à la dose la plus faible possible, pour

laquelle les symptômes, en particulier auditifs, sont contrôlés, à

laquelle peuvent être ajoutés des immunosuppresseurs (métho-

trexate et azathioprine). Cette association thérapeutique permet,

dans un certain nombre de cas, de réduire la posologie des corti-

coïdes. La corticothérapie au long cours justifie des thérapeu-

tiques associées et une surveillance clinique et biologique (tension

artérielle, poids, ionogramme sanguin, glycémie, etc.), d’où l’intérêt

d’un suivi commun par le médecin interniste et l’ORL, afin de

vérifier l’absence d’effets indésirables et la stabilité de l’audition.

Dans certains cas, malgré ces mesures thérapeutiques, l’évolution

est marquée par une altération importante de l’audition, faisant

discuter une implantation cochléaire.

CAS CLINIQUE

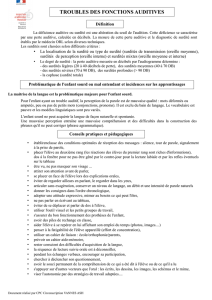

Figure 2. Stratégie diagnostique d’une atteinte auditive potentiellement

auto-immune.

Surdité fluctuante

Surdité bilatérale rapidement évolutive

Symptomatologie de maladie de Ménière bilatérale

Et amélioration des symptômes durant la corticothérapie

Suspicion d’atteinte auto-immune

Évaluation clinique : atteinte oculaire, articulaire, état général…

Reprise de la corticothérapie

IRM éliminant une lésion évolutive, pathologie neurologique…

Avis de l’interniste : bilan diagnostique et thérapeutique adaptée

Surdités associées

à une maladie auto-immune

(syndrome de Cogan,

périartérite noueuse, etc.)

Surdités auto-immunes “isolées”

24 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 330 - juillet-août-septembre 2012

En l’absence de tout symptôme oculaire, une surdité brusque

récidivante à l’arrêt des corticoïdes fera discuter une surdité auto-

immune. La description initiale des surdités auto-immunes a

été réalisée par B.F. Mc Cabe en 1979 (3, 4). Il s’agit de surdités

de perception bilatérales progressives sur plusieurs semaines ou

plusieurs mois, associées ou non à des troubles de l’équilibre,

pouvant se présenter comme une maladie de Ménière. La principale

caractéristique de ces surdités est l’efficacité de la corticothérapie,

avec parfois une corticodépendance : récidive des symptômes, en

particulier de la surdité, à l’arrêt des corticoïdes. Cette cortico-

dépendance peut conduire, là aussi, à proposer une corticothérapie

au long cours à des doses minimales, et/ou des thérapeutiques

immunosuppressives. En pratique, les situations cliniques pour

lesquelles la question d’une surdité auto-immune se pose sont les

surdités fluctuantes, les surdités bilatérales rapidement évolutives,

les patients présentant une maladie de Ménière bilatérale, en les

différenciant des surdités au cours d’affections auto-immunes

spécifiques (syndrome de Cogan, lupus érythémateux, périartérite

noueuse, etc.) [figure 2] (4).

Du point de vue physiopathologique, l’oreille interne peut être

le siège de réactions immunitaires au cours desquelles le sac

endolymphatique joue un rôle central. De nombreuses études

ont été réalisées pour identifier un test biologique spécifique

de ces surdités auto-immunes. Qu’il s’agisse de tests cellulaires

– tests d’inhibition de migration lymphocytaire ou de transfor-

mation lymphoblastique – ou de la recherche de certains anticorps

détectés par immunomarquage vis-à-vis de différentes protéines

– 68 (70) kDa, 30 kDa –, aucun de ces examens n’a démontré

un niveau de sensibilité et de spécificité le rendant utilisable en

pratique clinique. Le diagnostic est donc habituellement établi à

partir d’éléments biologiques non spécifiques : VS et CRP, et sur la

réponse à la corticothérapie, qui est donc un test diagnostique. Une

fois le diagnostic suspecté, la réalisation d’un bilan en médecine

interne permet d’éliminer une pathologie systémique dont la

surdité serait le premier symptôme et de fixer les modalités du

traitement et de son suivi. ■

1. Perdu J. Syndrome de Cogan : manifestations vasculaires et éléments du diagnostic.

Sang Thrombose Vaisseaux 2000;12(2):111-4.

2. Grasland A, Pouchot J, Hachulla E et al. Typical and atypical Cogan’s syndrome:

32 cases and review of the literature. Rheumatology (Oxford) 2004;43:1007-15.

3. McCabe BF. Autoimmune sensorineural hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol

1979;88:585-9.

4. Vinceneux P, Couloigner V, Pouchot J, Bouccara D, Sterkers O. Surdités auto-

immunes. Presse Med 1999;28:1904-10.

Références bibliographiques

AVIS AUX LECTEURS

Les revues Edimark sont publiées en toute indépendance et sous l’unique et entière responsabilité du directeur de la publication et

du rédacteur en chef.

Le comité de rédaction est composé d’une dizaine de praticiens (chercheurs, hospi taliers, universitaires et libéraux), installés partout

en France, qui représentent, dans leur diversité (lieu et mode d’exercice, domaine de prédilection, âge, etc.), la pluralité de la disci-

pline. L’équipe se réunit 2 ou 3 fois par an pour débattre des sujets et des auteurs à publier.

La qualité des textes est garantie par la sollicitation systématique d’une relecture scientifique en double aveugle, l’implication d’un

service de rédaction/révision in situ et la validation des épreuves par les auteurs et les rédacteurs en chef.

Notre publication répond aux critères d’exigence de la presse :

• accréditation par la CPPAP (Commission paritaire des publications et agences de presse) réservée aux revues sur abonnements,

• adhésion au SPEPS (Syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé),

• indexation dans la base de données INIST-CNRS, liens privilégiés avec la SFORL,

• déclaration publique de liens d’intérêts demandée à nos auteurs,

• identication claire et transparente des espaces publicitaires et des publi-rédactionnels en marge des articles scientiques.

1

/

3

100%