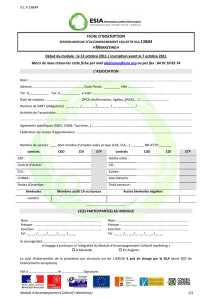

Universites Cooperer pour entreprendre Clermont

DES PREMIÈRES UNIVERSITÉS

LES ACTES

Réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi

Universités du réseau

Coopérer Pour Entreprendre

Clermont-Ferrand - 3 et 4 novembre 2011

SE RÉUNIR POUR RÉUSSIR

C’est sous ce slogan simple et ecace que se sont rassemblés dans une ambiance aussi

conviviale que sérieuse près de 200 entrepreneurs-salariés et dirigeants de coopératives

d’activités et d’emploi.

Rendues dynamiques par une judicieuse alternance de tables rondes, conférences et ateliers,

ces deux journées ont permis d’aborder les problématiques spéciques se posant aux CAE

aujourd’hui mais aussi d’ouvrir la réexion à la prospective grâce aux interventions de

chercheurs, experts et universitaires.

UNE ASSISE PLUS FORTE DES CAE

Nées il y a plus de 15 ans sous le sceau de l’expérimentation et fédérées dans le

réseau Coopérer pour Entreprendre, les CAE se sont peu à peu construites et

imposées comme une nouvelle forme d’entrepreneuriat collectif.

Forte d’une structuration en réseau, leur reconnaissance s’accroît non

seulement dans les territoires mais aussi au niveau national. An d’asseoir

davantage ce modèle innovant tout en augmentant sa visibilité, une logique

volontariste est à l’œuvre qui se décline selon deux axes fondés sur une

démarche mutuelle de progrès : renforcer et multiplier les partenariats

d’une part et, d’autre part, systématiser les bonnes pratiques par un travail

de «labellisation».

«Depuis 15 ans nous secouons l’entrepreneuriat, aujourd’hui nous

construisons l’entreprise du 3e type, l’entreprise de bien commun, celle

qui libère, stimule, encourage l’expression et l’expérimentation ; celle

qui renonce à succomber aux prots immédiats pour se projeter sur

le long terme ; celle qui se préoccupe de l’intérêt général»

Félicie DOMÈNE

Réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi

Les Coopératives d’Activités et d’Emploi

au cœur du changement

Construire le monde de demain

Réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi

Des partenariats renforcés

Une convention cadre avec Pôle Emploi

L’ANPE et l’Unedic ont toujours participé au comité de pilotage de Coopérer pour Entreprendre.

Toutefois, le nombre croissant de CAE rend désormais pertinente, au-delà des partenariats noués

localement, la signature d’une convention nationale.

Il s’agit de «valoriser l’action des CAE et uidier les échanges sur les situations locales» estime

Guillaume Augias (Direction Nationale des Partenariats de Pôle Emploi). «Les 26 régions vont

recevoir des instructions relatives à la convention et sa mise en œuvre, la liste des CAE ainsi que

la charte de Coopérer pour Entreprendre».

La convention constitue un cadre général de développement du partenariat entre les CAE et

Pôle Emploi, cadre qu’il appartient aux CAE et aux directeurs régionaux de Pôle Emploi de

faire vivre localement.

Elle permettra d’une part de présenter au sein des agences de Pôle Emploi le modèle

entrepreneurial de la CAE et, plus généralement, le modèle coopératif; d’autre part de

uidier la relation localement. En eet, le modèle CAE demeure inconnu par une partie

des agents de Pôle Emploi ou est assimilé à du portage salarial ce qui suscite des diérends

sur les indemnisations; les changements de personnel entraînés par la fusion n’ont pas

arrangé la situation, ce dont témoigne Daniel Meyer, directeur départemental de l’Allier.

Une avancée avec la Confédération Générale des SCOP

«Les CAE ont toute leur place dans le mouvement Scop et elles y occupent une place

à part entière» arme Alix Margado (CGScop). Cette «alternative positive à l’auto-

entrepreneuriat, source d’émancipation pour les individus» doit être promue et les

unions régionales des Scop orienter les porteurs de projets vers ces entreprises.

Une plateforme commune entre les deux réseaux de coopératives d’activités et

d’emploi (CPE et COPEA) et la CGScop atteste de l’étendue du chemin parcouru et

impulse une dynamique forte pour un développement cohérent des CAE au sein

du mouvement Scop.

Un partenaire historique: la Caisse de Dépôts et Consignations

Voilà 10 ans que la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) se tient aux

côtés de Coopérer pour Entreprendre. Considérée, non comme un secteur à

part, mais au contraire comme un acteur important du développement des

territoires, l’économie sociale en général et les CAE en particulier jouent un

rôle important. Elles apportent une réponse collective et non individuelle

à l’entrepreneuriat. «Ce laboratoire d’idées original et continu, autour de

la mutualisation voire de la mutualité, propose un modèle économique

très intéressant bien qu’encore inachevé. En outre, les CAE, en répondant

à des besoins économiques locaux s’inscrivent comme des acteurs

majeurs des territoires» estime Dominique Picard (CDC).

Encourageant, an d’élargir la mutualisation, la poursuite des

rapprochements entre les deux réseaux (CPE et COPEA) et avec

la CGScop, Dominique Picard insiste aussi sur le renforcement

de la professionnalisation du réseau, gage de crédibilité et de

pérennisation des projets. À cet égard, elle salue le processus de

labellisation impulsé lors de ces Universités.

Guillaume AUGIAS

Alix MARGADO

Dominique PICARD

Jean-Pierre QUAZZA

Dialogue avec les syndicats

Du dialogue social à la négociation nationale, quelle condition pour réussir

la reconnaissance de l’entrepreneuriat salarié ?

«Les CAE n’ont pas vocation à détricoter le droit du travail, mais à contribuer à la démocratie sociale»

arme Olivier Jouan, administrateur de CPE.

Ces termes résument l’incompréhension qui a longtemps présidé aux relations entre les syndicats

de salariés et les Scop d’une manière générale (ce que rappelle Danièle Demoustier, socio-

économiste maître de conférences à l’IEP de Grenoble), et les CAE en particulier.

À une certaine perplexité suscitée par la double qualité de salarié-associé des coopérateurs des

Scop, la CAE ajoute un mode de rémunération des entrepreneurs-salariés qui, aux yeux des

syndicats, les rapproche plus des indépendants que des salariés. De ce fait, ils estiment que le

fonctionnement des CAE participerait du vaste mouvement de déconstruction progressive

du droit du travail. Or, c’est un autre rapport au travail, situé entre le salariat classique et le

statut d’indépendant, que revendiquent les CAE. La loi de 1978 sur les Scop, sur laquelle

s’appuient les CAE, parle d’ailleurs de «travailleurs».

La reconnaissance par la loi d’un statut d’entrepreneur-salarié risque de prendre du temps

estime Jean-Pierre Cressy (CFDT). S’appuyant sur l’expérience du portage salarial, il

prône l’ecacité du dialogue social et de la conclusion d’accords plutôt qu’un lobbying

parlementaire.

L’occasion de nouer ou renouer le dialogue avec les syndicats est donnée, en raison

de la taille de certaines CAE, par l’obligation légale de la mise en place d’Institutions

Représentatives du Personnel (IRP). Une opportunité surtout de s’interroger sur le rôle

des IRP dans ces entreprises originales (Frédéric Ratouit, L’Ouvre boîte 44, rappelle la

perplexité des associés à cette occasion …) et d’en conclure, comme le souligne

Jean-François Bolzinger (CGT), que le dialogue social représente un puissant

vecteur pour changer les choses de l’intérieur et de l’extérieur. Ce qu’appuie

Stéphane Veyer (Coopaname) : « Les CAE participent d’un mouvement contre

l’atomisation du rapport au travail; il s’agit de récréer du collectif. Mais, recréer

du collectif c’est aussi recréer du droit. Or, le dialogue social constitue le lieu par

excellence de la création de droit dans l’entreprise. »

Sous l’angle employeur — les CAE sont aussi des employeurs de l’économie

sociale — Jean-Marc Lagoutte (Usgeres) estime que la démarche

entrepreneuriale des CAE pourrait être mieux reconnue des pouvoirs publics

par la volonté de l’Usgeres de siéger dans davantage d’instances nationales,

notamment au Conseil économique et social. L’objectif est de participer

plus largement aux négociations collectives interprofessionnelles de tous

les secteurs d’activité propres à l’Usgeres.

Jean-Marc LAGOUTTE

Jean-Pierre CRESSY

Jean-François BOLZINGER

Aujourd’hui, les 68 coopératives d’activités et d’emploi (CAE) réunies dans le réseau Coopérer

pour Entreprendre ont dépassé la phase d’expérimentation et sont reconnues sur leur territoire

d’implantation. Toutefois, si leur nombre constitue une force, l’hétérogénéité des pratiques ne favorise

pas leur visibilité auprès des partenaires et nanceurs.

C’est donc dans une logique de cohérence nationale et d’accompagnement des CAE à la pérennité

de leur outil de travail que Coopérer pour Entreprendre souhaite mettre en place un label du réseau.

Ce dernier aura vocation à poser les fondamentaux de la gestion d’une CAE, à garantir les pratiques

professionnelles à l’échelle nationale, à prévenir les dicultés.

An de dégager les principes essentiels et intangibles constitutifs d’une labellisation, Coopérer

pour Entreprendre a engagé un travail de capitalisation des pratiques,avant d’en sélectionner

les meilleures et de les diuser au sein du réseau.

Les quatre axes principaux identiés ont fait l’objet d’ateliers : accompagnement des

entrepreneurs-salariés, juridique, comptabilité et gestion, social/sociétal.

L’axe accompagnement: harmonisation des contenus

Dans toutes les CAE, cinq jalons cadrent le parcours d’accompagnement des entrepreneurs-

salariés : la réunion d’information collective, l’entretien d’accueil, les modalités

d’intégration dans la coopérative, les normes pédagogiques du parcours de formation.

An d’en faire de véritables indicateurs, il convient d’en préciser le contenu minimal.

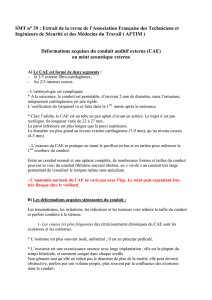

L’axe juridique: sécurisation du cadre

L’enjeu de la démarche consiste à procurer aux CAE comme aux salariés un cadre

juridique sécurisé. En eet, l’absence de statut d’entrepreneur-salarié engendre parfois

des interrogations, voire des tensions avec certaines institutions (Urssaf, Pôle Emploi,

inspection du travail). La sécurisation du cadre passe-t-elle par la reconnaissance

d’un statut d’entrepreneur-salarié, ou plutôt par celle d’une spécicité au sein du

mouvement Scop?

L’axe comptabilité-gestion: optimisation et transparence

Il s’agit non seulement d’une question technique d’optimisation des outils

comptables et de gestion du résultat (intéressement, participation, etc.), mais

aussi d’un impératif de transparence nancière vis-à-vis des associés. Une

politique active de constitution de fonds propres est préconisée.

L’axe social et sociétal: valeurs, valorisations, coopérations

Le volet social se focalise particulièrement sur trois points ; la politique

salariale des permanents de la structure, et la valorisation de leurs

compétences métier spéciques ; l’élaboration du salaire des

entrepreneurset leur accès aux droits, notamment à la formation; enn,

la représentation des salariés et des entrepreneurs doit être interrogée

dans le cadre du dialogue social.

L’axe sociétal s’articule autour du développement durable et local

(impact de la CAE sur son territoire, richesse créée et retombées

scales) et de l’engagement dans l’économie sociale et solidaire. Cet

axe travaille aussi à favoriser les coopérations entre les entrepreneurs.

Réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi

L’enjeu de labellisation

la démarche mutuelle de progrès

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%