Introduction : la demande d`accompagnement TCC Classification ou

Éric GRAFF

psychologue scolaire

Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté

École Émilie du Châtelet

9 avenue de Lyon — 57 070 METZ

CONDUITES ET COMPORTEMENTS — POUR Y VOIR MOINS

« TROUBLE »

Document servant de base à mes interventions dans la formation des auxiliaires de vie

scolaire pour traiter la question des troubles des conduites et des comportements.

Introduction : la demande d’accompagnement TCC

Lorsque vous arrivez pour la première fois dans une école pour un élève qui présente un

trouble des conduites ou des comportements, vous ne connaissez rien ou presque de l’histoire

qui précède.

Vous savez seulement que c’est la MDPH qui a reconnu le besoin et l’Éducation nationale qui

vous nomme sur le poste. Qui dit MDPH dit handicap et compensation. Or les enfants atteints

de TCC se considèrent rarement comme « handicapés ». Leurs parents voient bien les

difficultés. Mais ils sont généralement réticents à les inscrire dans le champ du handicap.

En réalité, le handicap, c’est l’enseignant(e) qui le vit. C’est lui ou elle qui se plaint de la

conduite d’un enfant qui perturbe, c’est-à-dire qui « trouble » littéralement la classe. Au

départ du processus, le trouble et le handicap ne sont donc pas du côté de l’enfant. C’est

l’école qui éprouve le besoin d’une compensation.

Avant la loi de 2005, il était possible à un enseignant de « signaler » son élève difficile à des

instances chargées de traiter le handicap. Aujourd’hui, seuls les parents sont qualifiés pour

déposer une demande.

On arrive de la sorte assez souvent à une situation paradoxale : l’enfant se sent très bien

comme ça, les parents plus ou moins, et c’est l’équipe enseignante qui déploie beaucoup

d’énergie pour les convaincre de contacter la MDPH. Dans certains cas, les parents mettent

longtemps à se décider. Et même quand ils se décident, ils ne s’approprient pas forcément

cette demande qu’ils ont déposée sous la pression.

Au bout de la chaîne, vous pouvez vous retrouver avec un enfant qui, lui, n’a rien demandé du

tout. Vous allez lui dispenser un service qu’il perçoit non pas comme une aide, ni même un

accompagnement, mais comme une entrave.

Pour travailler auprès d’un enfant qui n’a rien demandé, et dont les parents n’ont fait que

céder à la pression de l’école, vous allez déployer des trésors de diplomatie…

Tout ce que vous savez de lui, c’est qu’il présente un « trouble », et que ce trouble, ce n’est

pas lui qui le ressent, mais son entourage. De plus, comme on va le voir, la catégorie

« troubles des conduites et des comportements » (TCC) n’est pas facile à définir.

Classification ou « Nosologie »

Il faut cependant que nous nous accordions sur un minimum. Je vous propose de partir d’une

classification. De la sorte, nous délimiterons les genres.

Il existe différentes classifications, inutile de les détailler. Retenons pour l’exemple celle de la

CFTMEA (Classification Française des Troubles Mentaux de l'Enfance et de L'Adolescence).

2

Procédons par élimination. La classification comporte 9 chapitres :

1. Autisme et troubles psychotiques

2. Troubles névrotiques

3. Pathologies limites

4. Troubles réactionnels

5. Déficiences mentales (arriérations, débilités mentales, démences)

6. Troubles du développement et des fonctions instrumentales

7. Troubles des conduites et des comportements

8. Troubles à expression somatique

9. Variations de la normale

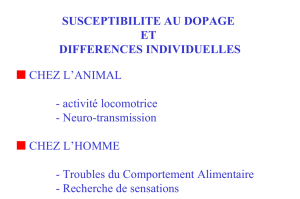

Les troubles des conduites et des comportements sont détaillés au chapitre 7 :

7.0 Troubles hyperkinétiques, avec ou sans troubles de l’attention.

7.1 Troubles des conduites alimentaires : anorexies, boulimies, troubles des conduites

alimentaires du nourrisson et de l'enfant, troubles alimentaires du nouveau né, pica1,

mérycisme2, potomanie.

7.2 Tentatives de suicide

7.3 Troubles liés à l'usage de drogues ou d'alcool

7.4 Troubles de l'angoisse de séparation

7.5 Troubles de l'identité et des conduites sexuelles

7.6 Phobies scolaires

7.7 Autres troubles caractérisés des conduites : pyromanie, kleptomanie,

trichotillomanie, fugues, violence contre les personnes, conduites à risques, errance,

etc.

7.8 Autres troubles des conduites et des comportements

7.9 Troubles des conduites non spécifiés

Vous voyez qu’il s’agit d’un simple catalogue de conduites. À y voir de près, c’est même

franchement du bric-à-brac : quoi de commun entre la potomanie, la phobie scolaire et la

violence contre les personnes ? Comment comprendre ces catégories vagues telles « autres

troubles… » ou « non spécifiés » ? Un peu comme si dans une classification des gastéropodes

on vous mettait les escargots, les limaces et « autres gastéropodes ». La classification s’appuie

sur des faits observables qui ne disent rien de la psychologie des enfants concernés. Par

exemple, que dire d’un enfant qui ingurgite tout ce qui se trouve à sa portée ? Il peut agir ainsi

pour toutes sortes de raisons : provoquer l’entourage, trouver du plaisir à mettre les choses en

bouche, expérimenter des sensations inédites, rechercher une automutilation, etc. Et puis cette

conduite n’a pas la même signification à deux ans qu’à six ans.

1 Pica : du latin pica, la pie. Appétit morbide pour des substances non comestibles.

2 Mérycisme : du grec mêrukismos, rumination) Comportement pathologique de rumination

d'aliments d'abord déglutis, puis régurgités et mastiqués sans arrêt.

3

Nous ne pouvons donc pas nous contenter du simple constat des conduites et comportements

présents dans une liste. Il faut nous donner les outils d’un discernement entre le normal et le

pathologique.

Entre le normal et le pathologique, une frontière floue

Homo homini lupus : « L’homme est un loup pour l’homme

On serait tenté de tracer une ligne entre les gens qui se conduisent bien et ceux qui se

conduisent mal. Ce n’est pas pertinent. Pourquoi ? Pour la simple raison que nous voyons

toutes sortes de gens se conduire très mal — des escrocs, des voleurs, des tortionnaires, des

bureaucrates, des élus politiques, des militaires et toutes sortes d’agités — en excellente santé

mentale. On peut les critiquer au regard de la morale. Mais ils ne relèvent pas du soin

psychologique.

D’ailleurs, ce qu’on appelle « bonne conduite » n’est pas franchement naturel aux être

humains. Je vous conseille la lecture du Malaise dans la culture de Sigmund Freud. Il faut

une grande naïveté pour voir en l’homme « un être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour ».

Rien de plus naturel au contraire que la tentation « de satisfaire son besoin d'agression aux

dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagements, de l'utiliser

sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger

des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Homo homini lupus : qui aurait le courage, en

face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet

adage ? »

Tout l’effort de la civilisation consiste à contenir dans des limites raisonnables « cette hostilité

primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres ». Considérez l’énormité de cet

arsenal de morales, de religions, de psychologies, etc. visant à nous imposer cet idéal

vertigineux « d'aimer son prochain comme soi-même, idéal dont la justification véritable est

précisément que rien n'est plus contraire à la nature humaine primitive ».

Critères de bon sens : fréquence, gravité, adéquation aux circonstances,

âge…

Ce n’est donc pas la bonne conduite qui peut nous servir de norme. Il nous faut rechercher

d’autres critères. Certains sont évidents. Une conduite problématique mais occasionnelle est

normale. Une cuite de temps à autre, ce n’est pas l’alcoolisme (même si l’alcoolique est

quelqu’un de convaincu qu’il ne l’est pas, qu’il prend juste une cuite de temps à autre), une

colère occasionnelle, ce n’est pas la psychopathie, etc. On parlera de trouble si ça se répète

trop souvent. On peut également se baser sur la gravité. Un enfant de six ans qui tape sur le

dos d’un camarade qui l’embête, cela n’a rien de préoccupant. S’il le menace avec la pointe

des ciseaux, on va s’inquiéter. On peut également prendre en compte le rapport entre la

mauvaise conduite et les circonstances. Ce n’est pas la même chose de taper son camarade

dans le cadre d’une dispute que comme ça, sans motif. On relativisera aussi les conduites

selon l’âge. Des crises de colère quotidienne à deux ans, c’est normal, à six ans ça l’est moins.

Des caprices à six ans, c’est normal, à quarante ans aussi !

Ces données du bon sens sont généralement suffisantes. Cependant je voudrais vous rendre

attentifs à une évolution récente. Il y a moins de dix ans encore, les enfants atteints de TCC

étaient accueillis soit dans des établissements appelés « Instituts de Rééducation », les I.R.,

soit dans des « Centres d’Observation ». Les termes de rééducation et d’observation sont

certes moins violents que ceux que l’on utilisait encore auparavant : maisons de correction ou

de redressement. C’est moins violent, mais cela reste centré sur la conduite de l’enfant ou du

jeune. En quelque sorte, on avait du mal à savoir si ces établissements avaient pour fonction

4

de soigner la personne ou de protéger la société contre leur présence indésirable. Le

changement de dénomination (ce sont les mêmes établissements, avec le même personnel)

vise un but : que l’on se centre sur l’enfant. Que l’évaluation s’abstraie au moins en partie des

plaintes de la société pour tenter de comprendre la psychologie de l’enfant ou du jeune.

Quelle signification donner à la conduite décrite ? Et la finalité du soin est plus affirmée

qu’elle ne l’était avant. Mais cela suppose désormais qu’on se donne d’autres critères, ce

qu’on appelle des données cliniques.

Critères cliniques (basés sur l’observation, l’écoute et l’inteprétation)

Prenons l’exemple de Pierre. Il a cinq ans. Il vient de baisser la culotte de Déborah dans les

toilettes. On est tous d’accord pour dire que ce n’est pas bien. Du point de vue de la morale, il

va falloir lui apprendre à respecter les filles. Il y a au minimum un travail éducatif à assurer.

Pour autant, faut-il emmener Pierre en consultation chez un psychologue ? Pour répondre à

cette question, nous devons trancher non pas au regard du bien et du mal, mais du normal et

du pathologique. Pour évaluer cette conduite, nous allons nous appuyer sur cinq critères :

l’image de soi, la capacité d’introspection, la capacité d’empathie, le sens moral et l’ouverture

au dégagement.

Image de soi

Le premier critère, c’est l’image que se fait l’enfant de lui-même. Pierre se considère-t-il déjà

comme une sorte de vicelard programmé à se conduire de la sorte ? Ou bien s’agit-il, de son

point de vue, d’un moment d’égarement dont il se sent capable de se ressaisir ? Au passage,

vous saisissez l’importance des mots qui vont être utilisés pour lui reprocher sa conduite. Si

on lui dit : « Tu es un sale petit cochon, ça commence dans les toilettes des filles et ça finit

aux assises pour viol », on lui suggère une identité définitive dont il n’a aucune chance de

sortir. Un destin tracé. Si, au contraire, on ne pointe que le geste — ce que tu as fait n’est pas

bien — on préserve l’image qu’il a de lui-même et on lui donne des chances de s’amender.

Et s’il s’agit d’un moment d’égarement, il est peut-être capable de remonter le fil de sa petite

histoire. Est-il en mesure de dire quelque chose sur ce qui a motivé son geste ? Comment une

telle envie lui est-elle venue ? Qu’a-t-il éprouvé ?

Introspection

C’est ce qu’on appelle la capacité d’introspection, voir en soi-même, connaître les

mouvements psychiques qui se passent en nous. C’est le second critère. Les enfants atteints de

véritables troubles du comportement sont souvent comme aveugles à eux-mêmes. Ils

éprouvent des sentiments, des désirs, mais sont incapables de les identifier et, a fortiori, d’en

dire quelque chose. Ils sont étrangers à leur propre monde intérieur. Le fait que l’enfant se

taise quand vous lui demandez ce qui lui a pris de faire la vilaine chose ne signifie pas

nécessairement qu’il soit incapable d’introspection. Cela peut venir d’un sentiment de honte,

surtout si vous le regardez d’un air méchant. Si l’enfant a honte, encore une fois, du point de

vue psychologique, rien n’est perdu.

Récemment, la petite Laura, 10 ans, me raconte ceci : « L’autre, là, elle arrêtait pas, elle

m’énervait exprès. Alors je lui ai fichu un coup de poing. Ça m’a fait du bien. C’est comme

mon père quand il était en pension, il a appris à se défendre. » La conduite de Laura est

inacceptable du point de vue moral et réglementaire. Mais reconnaissons que du point de vue

de l’introspection, il n’y a rien à redire. Elle est capable de décrire exactement ce qu’elle a

ressenti. Je note, en plus, le petit élément d’identification à son père, qui me semble également

de bon pronostic. Rassurez-vous, je ne l’ai pas encouragée à recommencer, je ne vous fais

part que des réflexions qui me venaient en l’écoutant.

5

Dans nos examens cliniques, nous évaluons cette capacité en demandant à l’enfant de raconter

librement des histoires à partir d’images. Dans une des épreuves utilisées par les

psychologues cliniciens, il y en a une qui représente un enfant accoudé à une table, l’air

songeur avec un violon posé devant lui. Voici deux exemples de récit. Le premier, Arthur,

sept ans. « C’est un petit garçon. Il a pas envie de jouer du violon… ses parents l’obligent…

Il en a marre. » Arthur prête au personnage des sentiments qui correspondent bien à ce qu’on

voit sur la planche. Voici maintenant Adeline, même âge : « C'est un enfant... Ben il

téléphone… J'ai rien à dire, il y a un papier et un sac, et c'est tout. Et il va au lit (rire) au

dodo ! » Aucun sentiment n’est prêté au personnage, aucune vie intérieure n’est exprimée.

Peut-être aussi, peut-on déceler dans le rire gêné et la dérision quelque chose de défensif. On

dirait qu’Adeline s’interdit d’entrer dans son propre monde intérieur de peur d’y faire de

mauvaises rencontres. Adeline est en voie d’être orientée en Itep (Institut thérapeutique,

éducatif et pédagogique) en raison de ses nombreuses colères démesurées et ses crises

d’insolence. Entre deux crises, c’est une fillette sérieuse, trop sérieuse, qui semble se

contrôler. Elle raconte ses crises comme des anecdotes qui ne la concernent pas. J’ai traité la

maîtresse de pute, je lui ai donné un coup de pied. Point. Tout se passe comme si son monde

intérieur était soigneusement relégué dans l’ombre et le silence, entre deux explosions.

Mieux l’enfant est au clair avec ce qui se passe en lui, mieux il est capable de sentir aussi ce

qui se passe chez les autres.

Empathie

C’est ce qu’on appelle l’empathie, troisième critère. Oui, Pierre a compris que Déborah était

mal à l’aise quand il lui a descendu la culotte, qu’elle a eu très peur. Ou bien ça lui échappe

complètement. Se mettre à la place de l’autre. Voir dans ses expressions des analogies avec ce

qu’on peut ressentir soi-même. Si Pierre est doué d’empathie, il comprend que Déborah

éprouvait une peur analogue à la sienne quand Théo, Tom et Jules l’avaient serré dans un coin

de la cour…

L’introspection et l’empathie sont des facultés indispensables à la vie sociale. Elles ne

garantissent pas une bonne conduite. Supposons que Pierre soit conscient de l’excitation

sexuelle qu’il ressent face à la nudité de Déborah. Il est donc sain au regard de notre second

critère. Imaginons que de surcroît, il soit capable de se mettre à la place de sa victime. Il

comprendrait qu’elle souffre, qu’elle a peur, qu’elle est impressionnée. Il le comprendrait si

bien que ça ne serait pas loin de l’exciter un peu. Donc rien à redire au regard de l’empathie,

notre troisième critère.

Sens moral

Vous avez deviné ce qui lui fait défaut. C’est le sens moral. Le fait qu’il trouve du plaisir à

déculotter Déborah, et plus encore à l’affoler, ne suffit pas. Il faut qu’il assume cette réalité

supplémentaire : ça ne se fait pas. Ce n’est pas bien. On n’a pas le droit de forcer une

camarade à des jeux pareils. Nous développerons plus loin la question de la morale. Mais je

vous donne tout de suite un aperçu. Quatre possibilités se présentent. Première possibilité :

Pierre se fiche de la morale comme d’une guigne. Cela existe. On voit des enfants et des

adultes de tous âges afficher une superbe indifférence aux conséquences de leurs actes sur les

autres. Certains justifient leurs actes par des circonstances extérieures. Ce n’est pas de ma

faute si Déborah portait un short échancré… Cela peut motiver une consultation chez un

psychologue, lequel n’aura pas la partie facile. Seconde possibilité : Pierre s’auto accuse des

pires infamies. Je suis un misérable, etc. La complaisance dans les délices du masochisme

moral pourrait également motiver une consultation. Troisième possibilité : Pierre comprend

que ce qu’il a fait n’est pas bien. Il promet de ne plus recommencer. Ensuite, il recommence

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%