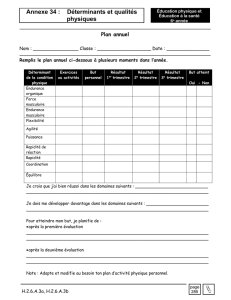

Note de conjoncture

CFDT.FR

Les économies émergentes subissent la baisse des prix desressources

naturelles et le rééquilibrage de l’économie chinoise. Les conditions

definancement s’y durcissent. Lacroissance des économies avancées

estinsusante pour jouer le filet de sécurité de la croissance mondiale.

Le retard d’investissement pèse en Zone euro. La France doit désormais

transformer ses opportunités en croissance durable.

MATÉRIALISATION DES RISQUES

DANS LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES

Le FMI révise à la baisse ses projections de croissance de l’économie mondiale : 3,2 % pour 2016

et 3,5 % pour 2017. Cette croissance poussive reste principalement nourrie par les économies

émergentes et en développement (4,1 % en 2016 et 4,6 % en 2017). Mais certaines d’entre elles

voient leurs fragilités se matérialiser en dicultés. Ces chocs subis par les émergents

accentuent les incertitudes dans l’économie mondiale qui se transmettent

par les marchés financiers.

L’Inde, tout d’abord, pèse le plus lourd dans cette croissance mondiale : 7,5 % de croissance en

2016 et 2015. Quatrième importateur mondial de pétrole, elle bénéficie vivement de la baisse

des cours. Son inflation semble maîtrisée et son déficit public se réduit. Mais comme d’autres,

elle pâtit du ralentissement des économies émergentes. Trois raisons à ce contexte :

• Contraintes par la baisse des cours de matières premières et de pétrole, les économies qui

en sont exportatrices freinent leurs investissements. Les économies basées sur larente1

sont en eet très vulnérables au retournement de prix. Les revenus d’exportation

secontractent. La rentabilité du capital diminue et l’attractivité pour les investisseurs

sedétériore. L’endettement et le déficit publics augmentent. Les dépenses publiques

secontractent, au risque d’aggraver la pauvreté. Les tensions sociales et la défiance

vis-à-vis du politique s’accentuent dans ces pays.

Le Venezuela connait aujourd’hui une triple crise économique, institutionnelle et climatique.

Ses ressources publiques dépendent à 50 % du prix du pétrole. Ces dernières se sont donc

drastiquement réduites. Ce pays ne dispose plus des fonds nécessaires pour importer ce

dont la population ou les entreprises ont besoin. Il connait une grave pénurie alimentaire.

L’économie parallèle se développe. L’insusance antérieure d’investissement

etlasécheresse réduisent d’autant plus ses capacités de production, notamment

d’électricité. Le Brésil connait lui aussi de multiples chocs. Il est plongé dans une sérieuse

1) Il s’agit d’économies peu diversifiées, dont les ressources sont principalement basées sur l’exportation de ressources

naturelles.

NOTE DE CONJONCTURE

ÉCLAIRAGE

MAI 2016

NOTE DE CONJONCTURE - MAI 2016 2

récession, amplifiée par une véritable crise sociopolitique. La Russie connait une crise

économique grave, sur fond de tensions géopolitiques avec ses partenaires commerciaux

européens. L’Afrique du Nord n’est pas épargnée. Elle fait face à l’intensification des chocs

liés aux conflits, à la baisse du prix du pétrole et à des coûts de financement élevés.

Lesconflits intérieurs et la corruption ralentissent la croissance en Afrique subsaharienne ;

elle-même déjà aaiblie par la faiblesse des cours des produits de base. À cela s’ajoute

l’insusante capacité institutionnelle -à mobiliser des recettes notamment-. Cela risque

defreiner les investissements économiques et sociaux indispensables

àsondéveloppement. L’Afrique subsaharienne a un niveau de PIB par habitant qui

demeure en eet inférieur aux autres pays en développement. La pauvreté et les inégalités

y persistent (accès aux soins, à l’éducation, aux infrastructures, inégalités de genre, etc.).

• Le rééquilibrage de l’économie chinoise se poursuit. Le FMI prévoit un taux de croissance

de 6,5 % en 2016 puis 6,2 % en 2017. La contribution de l’investissement à la croissance

diminue et celle de la consommation intérieure augmente. Aujourd’hui, le gouvernement

chinois tente d’absorber ses surcapacités de production dans l’industrie. Il restructure

sonsystème productif en développant le secteur des services. Cela impacte les banques

quiavaient prêté surabondamment aux industries publiques et financé les grands projets

immobiliers et d’infrastructures urbaines2. Le gouvernement modifie ses institutions

pourdavantage d’ecacité économique. Il accroît le secteur privé et réforme son système

financier et fiscal. Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que les marchés

financierss’animent.

• Enfin, les conditions de financement se sont durcies pour les économies émergentes.

Lerécent changement de cap de la politique monétaire américaine3 a eu un eet direct

surles économies émergentes4. Le niveau du taux d’intérêt américain est devenu plus

rémunérateur5 et donc les placements en dollars plus attractifs. Les capitaux ont quitté

leséconomies émergentes et réduit leurs disponibilités de financements. Ce changement

de cap a, par ailleurs, déstabilisé leurs taux de change. Les monnaies émergentes ancrées

sur le dollar6 se sont appréciées. Cela détériore leur compétitivité coût et peut induire

desdévaluations (volontaires ou sous la pression des marchés). Le risque est alors de créer

des eets de déplacements de demande d’un pays à l’autre. A contrario, les monnaies

émergentes, non ancrées sur le dollar, se sont dépréciées. La compétitivité

deceséconomies s’est améliorée. Cependant, l’aaiblissement d’une devise conduit

àl’inflation7 et nécessite des ajustements complexes8, parfois contraires à l’activité.

Enoutre, le poids de la dette en dollar de leurs entreprises risque de s’alourdir.

Celapourrait faire courir un risque aux banques occidentales qui ont prêté

àcesentreprises9. Face à cesdiérents enjeux, la banque centrale américaine a décidé

deremonter très lentement son taux d’intérêt. Elle semble même marquer une pause dans

sa trajectoire, de quoi calmer momentanément la volatilité des capitaux.

2) Le système bancaire chinois est en partie nationalisé. L’attribution des prêts peut ne pas toujours relever d’une

évaluation objective et financer des projets non viables.

3) Fin 2015, la Banque centrale américaine a pour la première fois rehaussé (d’un quart de point) son taux d’intérêt

directeur. Cela marque le début d’une trajectoire de relèvement progressif de son taux.

4) Dans un contexte d’économie globalisée, le dollar est la monnaie la plus utilisée.

5) Dans un contexte où le taux d’intérêt européen est au plus bas.

6) La demande de dollar augmente. Sa valeur s’apprécie vis-à-vis des autres devises. Les monnaies ancrées sur le dollar

s’apprécient aussi, comme le dollar.

) Les ménages les plus pauvres sont les plus touchés.

8) La dépréciation des monnaies des émergents induit une hausse du coût des importations. Cela nourri l’inflation.

Lespays concernés, tel que le Brésil, ont donc dû réagir en augmentant leur taux d’intérêt. Cela a eu pour eet de

ralentir l’inflation. En outre, cela permet de freiner la dépréciation de leur monnaie. Mais le relèvement du taux directeur

opère contre l’activité.

9) Surtout si ces pays ne disposent pas de réserves de devises dollar susantes.

UN FILET DE SÉCURITÉ INSUFFISANT POUR L’ÉCONOMIE

MONDIALE DU CÔTÉ DES ÉCONOMIES AVANCÉES

Dans ce contexte, les économies avancées n’orent pas un filet de sécurité susant à

l’économie mondiale10 : 1,9 % en 2016 et 2 % en 2017, selon le FMI. Globalement, l’endettement

public et privé progresse. La faiblesse du rendement du capital et des gains de productivité

freine l’investissement. La hausse du taux d’épargne des ménages modère le potentiel

dedemande.

Aux États-Unis, la hausse du taux d’intérêt directeur et l’appréciation du dollar modèrent

lareprise. La demande intérieure, l’investissement et les exportations ralentissent.

Lacroissance s’élèverait donc à 2,4 % en 2016, comme en 2015, puis atteindrait 2,5 % en 2017.

LesÉtats-Unis entrent-ils en fin de cycle d’expansion ? La situation sur le marché du travail

reste quasi stationnaire : le taux de chômage baisse de 0,5 point et le taux de participation

aumarché du travail augmente de 0,3 point, de mars 2015 à mars 2016.

En zone euro, la croissance atteint 0,6 % au premier trimestre en 2016. C’est toujours

lademande intérieure qui soutient l’activité. Les baisses du cours du pétrole et de l’euro

améliorent en eet temporairement le pouvoir d’achat des ménages. Et la faiblesse du coût

d’emprunt accélère l’investissement : 22,2 % au quatrième trimestre 2015, soit +0,2 % depuis

letrimestre précédent.

Mais l’absence d’inflation freine toujours la croissance : 0,0 % en mars contre -0,2 % en avril.

Certes, la demande intérieure redresse légèrement les prix11. Mais l’évolution à la baisse du prix

des matières premières (dont pétrole) influe directement sur le niveau général des prix.

Cettebaisse peut tasser les prix à la production et à la consommation. Et in fine réduire

lesprofits, les salaires et les anticipations d’inflation. D’autant que les ménages de la zone euro

n’exploitent toujours pas leur potentiel de consommation et d’investissement. Leur taux

d’épargne atteint 12,7 % au quatrième trimestre 2015, contre 12,5 % au trimestre précédent.

Etletaux de chômage diminue relativement lentement (-1 point de mars 2015 à mars 2016,

pour atteindre 10,2 %) et de manière inégalitaire12.

UNE DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT QUI PEINE ENCORE

ENZONE EURO. POURQUOI ?

La politique monétaire de la banque centrale européenne (BCE) a joué sur : le taux de change

en stimulant les exportations; sur le taux d’intérêt en encourageant la consommation

etl’investissement ; sur les bilans bancaires13 afin d’encourager la distribution de crédit.

Sonpanel d’actions a permis de limiter les risques déflationnistes en Zone euro. La baisse

del’euro et des coûts de financement améliorent en eet les perspectives d’investissement

desprochains trimestres. Le taux d’investissement des entreprises de la zone est en hausse

à22,2 %, au quatrième trimestre 2015. Toutefois, le contexte déflationniste nécessite

demuscler notre trajectoire d’investissement afin de faire perdurer le rebond de l’activité.

Ilconvient alors que les liquidités injectées par la BCE soient allouées ecacement

versl’investissement. Cen’est pas forcément le cas. Plusieurs raisons à cela :

I) Les entreprises en Europe dépendent principalement du crédit bancaire. Financer

l’économie réelle implique d’initier de nouvelles dettes pour financer de nouveaux projets.

Maisjusqu’ici, l’action de la BCE s’est concentrée sur le rachat de titres de dettes publiques

10) Selon le FMI, USA : 2,4 % et 2,5 % en 2016 et 2017 ; Royaume-Uni : 1,9 % et 2,2 % ; Zone euro : 1,5 % et 1,6 ; Espagne :

2,6 % et 2,3 % ; Allemagne : 1,5 % et 1,6 % ; France : 1,1 % et 1,3 % ; Italie : 1 % et 1,1 %. Les projections du FMI apparaissent

les plus prudentes. La Commission européenne est plus optimiste. Elle prévoit ainsi une croissance pour la zone euro

de 1,6 % pour 2016 et 1,8 % pour 2017. Pour la France, l’écart est d’autant plus important : 1,3 % pour 2016 et 1,7 % pour

2017. Si ces diérences d’estimations réfèrent à des modèles de projections et des hypothèses diérentes, cela sou-

ligne néanmoins les incertitudes qui marquent l’économie mondiale actuellement.

11) La Commission européenne projette une amélioration de l’inflation à 0,2 % en 2016 et 1,4 % en 2017.

12) De mars 2015 à mars 2016 : -0,6 point en Allemagne avec un taux de chômage à 4,2 % en mars 2016 ; -2,6 pts en Es-

pagne avec un taux à 20,4 % ; -0,3 pt en France avec un taux à 10 % ; -1 pt en Italie et un taux de 11,4 % ; et -0,7 pt au

Royaume-Uni de janvier 2015 à décembre 2015, avec un taux à 5 % en décembre 2015.

13) La BCE rachète des titres d’actifs aux banques qui en contrepartie reçoivent des liquidités supplémentaires à distri-

buer. Il s’agit d’obligations ou titres de dettes, autrement dit des parts d’emprunts émises par les Etats.

NOTE DE CONJONCTURE - MAI 2016 3

NOTE DE CONJONCTURE - MAI 2016 4

déjà existants. Parallèlement, les banques se sont, au fil du temps, davantage tournées vers

des opérations sur les marchés financiers14. Et les exigences des marchés financiers ne sont pas

toujours cohérentes avec les besoins des entreprises15. En conséquence, l’injection de

liquiditén’implique pas forcément l’augmentation du volume de crédits alloués à l’économie

réelle16. La BCE ciblera donc, dès juin 2016, le rachat d’obligations d’entreprises, y compris sur

le marché dédié aux nouvelles dettes. Cependant, cela soulève la question des critères

d’éligibilité. Quelles entreprises vont financer la BCE ? Et quelle cohérence ce financement

aura-t-il avec la COP21?

II) Transformer les liquidités de la BCE en investissement dépend aussi de la demande de

financement des entreprises. À cet égard, leurs décisions d’investissement dépendent pour

partie de leur gouvernance17 et des perspectives de rentabilité de l’investissement.

Actuellement, les entreprises de la zone euro continuent d’absorber leurs capacités

productives, mais leurs demandes de prêts évoluent à la hausse. Il s’agit d’un signal positif :

lareprise de l’investissement s’esquisse. Toutefois, le niveau d’endettement privé18 en zone

euro accentue leur peur de l’insolvabilité. Car la faiblesse de l’inflation alourdit le poids de

ladette et freine le désendettement. À cela s’ajoute le fait que la faiblesse du coût du capital

(taux d’intérêt faibles) n’agit pas sur les perspectives de sa rentabilité (gains espérés). Il faut

pour cela que les incertitudes pèsent moins et que les entreprises anticipent une évolution

positive de la demande.

III) Améliorer la rentabilité des investissements implique aussi de relayer la politique

monétaire de la zone euro par des politiques budgétaires et industrielles. Les États Membres

de la zone euro construisent, au mieux, des compromis alliant des intérêts nationaux, voire

concurrents. Dans ce contexte, le Plan Juncker ore un eet levier limité pour l’investissement

privé. Pourtant, les engagements de la COP21 restent encore à concrétiser.

Etlesgouvernements ont un rôle à jouer.

Certes, les États Membres doivent respecter les critères européens d’endettement (60 %

duPIB) et de déficit public (3 % du PIB). Et cela peu importe les circonstances. Leurs marges

d’actions sont donc restreintes au regard de ces règles de comptabilité publique.

Ellespermettent à minima d’exclure certains projets19 du ratio du déficit public. Mais elles ne

prennent pas susamment en compte les eets de l’investissement sur la productivité à long

terme. Pourtant, le coût de financement des États est proche de zéro, voire négatif.

Sansinvestissement public, les ratios d’endettement et de déficit vont s’aggraver.

IV) Enfin, les décisions d’investissement dans la zone euro pâtissent aujourd’hui d’une

interdépendance désormais matérialisée entre les risques économiques20 et sociopolitiques21.

14) En 2012, dans l’Union européenne, les prêts aux entreprises représentent 12 % des actifs bancaires et les prêts aux

ménages 10 % (respectivement 10 % et 12 % en France). En juin 2015, en France, les encours de crédits aux entreprises

et aux ménages représentent 26,5 %. On observe une légère hausse sur la période récente. Cependant, cela représente

désormais une part inférieure à celle des opérations sur titres (29,8 %), contrairement aux répartitions passées.

En outre, sur tendance longue (de 1978 à 2015), la part des crédits aux entreprises et aux ménages diminue fortement

(-13 points).

15) Les stratégies des gestionnaires de fonds ou investisseurs n’intègrent pas obligatoirement des critères environnemen-

taux, sociaux ou de long terme.

16) C’est-à-dire vers l’investissement et l’emploi.

17) Par exemple, dans une gouvernance actionnariale, le niveau de rentabilité exigé par les actionnaires influe sur

la répartition des richesses. À la fois dans l’entreprise, mais aussi sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Un niveau

d’exigence élevé de la part des actionnaires peut in fine faire pression sur les sous-traitants, au risque de limiter leur

capacité d’investissement.

18) L’endettement privé atteint en 2014 143 % du PIB en France, 263,3 % en Irlande ou encore 220,2 % au Danemark.

19) « (…) au titre des politiques structurelles et de cohésion et de l’emploi des jeunes, des réseaux transeuropéens

et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ou à des projets cofinancés également par le plan Juncker ».

Communiqué de la Commission UE du 13 janvier 2015. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3220_fr.htm

20) Transition chinoise et ralentissement des économies émergentes ; Endettement privé et public en hausse ;

Risque déflationniste ; Montée des inégalités et chômage élevé ; Risques climatiques durables.

21) Incertitudes de l’issue du Brexit ; Echéances électorales en Allemagne et en France (ainsi qu’aux USA) ; Crise

migratoire ; Crainte du terrorisme ; Matérialisation des inégalités par l’indignation et remise en cause de la légitimité

dupolitique, montée du populisme et de la défiance.

NOTE DE CONJONCTURE - MAI 2016 5

FRANCE : UNE CROISSANCE INTÉRIMAIRE

À ANCRER DANS LA DURÉE

En France, la croissance moyenne a atteint 1,2 % en 2015 et progresserait de 0,5 % au premier

trimestre 2016.

Le taux de marge des entreprises s’est amélioré (31,1 % en 2015). L’évolution est d’autant plus

marquée dans les secteurs exportateurs. La baisse du prix du pétrole, le CICE, le Pacte

deresponsabilité sont à l’origine de cette évolution. Le dispositif de suramortissement

aégalement été prolongé. Et les taux d’intérêt sont très bas. En conséquence, l’investissement

des entreprises augmente de 2,1 % en 2015 et de 1,6 % au premier trimestre 2016 (biens

manufacturés et services marchands). Mais cette amélioration est fragile.

La France restaure ses parts de marché à l’étranger, bénéficiant de grands contrats

aéronautiques et navals. Le déficit extérieur se résorbe (-0,4 au quatrième trimestre 2015,

contre -0,2 au premier trimestre 2016). Mais ces gros contrats ne représentent pas le cœur

ducommerce extérieur français. La Commission européenne prévoit en eet une moindre

performance des exportations françaises en 2016. L’enjeu de montée de gamme de nos

exportations est donc plus que jamais d’actualité.

C’est principalement la consommation des ménages qui soutient la croissance22.

Sansinflation23, leur pouvoir d’achat progresse (1,8 % en 2015, contre 1,1 % en 2014). À cela

s’ajoute l’eet des créations d’emplois. En 2015, 82 300 emplois salariés, essentiellement

dansles secteurs marchands, ont été créés, selon l’INSEE. L’emploi tertiaire -notamment

dansl’intérim- soutient cette évolution. Mais il a continué de baisser dans l’industrie

etlaconstruction. Au premier trimestre 2016, 37 000 emplois salariés devraient être créés.

Cette tendance est confirmée par l’Acoss24. Au premier trimestre 2016, les déclarations

d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) progressent (+4,8 %), principalement au sein

desTPE et dans le tertiaire. Il y a peut-être là l’eet du dispositif « Embauche PME25 ».

Toutefois, le taux d’épargne des ménages s’accroît (+15,3 % au premier trimestre 2014

et15,9au quatrième trimestre 2015). Au premier trimestre 2016, l’investissement des ménages

poursuit son recul (-0,2 %). Et le taux de chômage –au sens du BIT- demeure élevé, malgré

unelente et légère baisse : 10 %26 au quatrième trimestre 2015 (contre 10,4 % au troisième

trimestre). Il atteindrait 9,9 % d’ici mi-201627. Proportionnellement plus nombreuses dans

letertiaire, secteur porteur d’emploi, le chômage des femmes s’améliore plus que celui

deshommes. Mais dans ce contexte global de chômage élevé et d’inflation durablement basse,

l’évolution du salaire nominal moyen par tête28 ralentie : +0,5 % au premier trimestre 2016

contre 0,7 % au second trimestre 2015. La progression des salaires réels29 aussi (+0,5 % contre

0,9 % sur la période).

L’évolution des dépenses publiques a diminué également (+1,4 % en 2015, contre 1,8 % en 2014).

Le déficit public a atteint -3,5 % du PIB en 2015, contre -4 % du PIB en 2014. La dette publique

diminue de 1,4 point depuis le troisième trimestre 2015. Elle s’établit à 95,7 % au quatrième

trimestre 2015. Toutefois, ce ratio augmente de 0,4 point sur un an. Et l’endettement

desadministrations publiques locales augmente de plus de 10 point depuis le troisième

trimestre 2015. En outre, l’investissement public diminue de 5 % entre 2014 et 2015.

Plusieurs voyants de l’économie française sont au vert, nourris momentanément parlafaiblesse

des taux d’intérêt, du taux de change et du cours du pétrole. Mais le contexte souligne

lavulnérabilité de l’économie française. Reste toujours à dessiner des stratégies

d’investissements responsables et de long terme.

22) Le rebond de consommation au premier trimestre 2016 (+1,2 %) peut en partie provenir d’un retour « à la normale »

post attentats. La consommation s’était en eet contractée de -0,1 point.au quatrième trimestre 2015.

23) -0,2 % en avril 2016 (-0,1 % en mars)

24) Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

25) Depuis janvier 2016, chaque entreprise ou association qui engage un nouveau salarié rémunéré jusqu’à 1,3 SMIC brut

mensuels, bénéficie durant les 2 premières années du contrat, d’une prime trimestrielle de 500 €.

26) En France métropolitaine. Il atteint 10,3 % en incluant les départements d’outre-mer.

27) En France métropolitaine. Il atteint 10,2 % en incluant les départements d’outre-mer.

28) Primes, intéressement et heures supplémentaires compris.

29) En tenant compte de l’inflation, c’est à dire de l’évolution des prix.

1

/

5

100%