Concours National de la Résistance et de la

Concours National de la Résistance et de la Déportation 2009

33, Grand’Rue

Villenouvelle

05 63 66 03 11

www.montauban.com

BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie sur le thème des enfants et adolescents dans les camps est fort importante. Nous avons donc choisi de seulement citer ici les ressources que vous pourrez

consulter au centre de documentation du musée (ouverture le mercredi de 13h30 à 17h30, le reste du temps sur rendez-vous).

OUVRAGES

• OUVRAGES

Aylmer-Roubenne Madeleine : J’ai donné la vie dans un camp de la mort, France Loisirs, Paris, 1997.

Baumann Denise : La mémoire des oubliés. Grandir après Auschwitz, Albin Michel, Paris, 2000.

Bigielman Albert : J’ai eu douze ans à Bergen-Belsen, Le Manuscrit, Paris, 2005.

Boimare Dany : Tant que je vivrai… Tarnow, Plaszow, Birkenau et autres lieux, E/dit, Paris, 2007.

Braun Sam : Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu, Albin Michel, Paris, 2008.

Causse Rolande : Les enfants d'Izieu, Seuil, Paris, 1994.

Chapleau Philippe : Des enfants dans la Résistance (1939-1945), Ouest France, 2008.

Cling Maurice: Un enfant à Auschwitz, éditions de l’Atelier/FNDIRP, Paris, 2008.

Conan Eric : Sans oublier les enfants. Les camps de Pithiviers et de Beaune la Rolande, LGF, Paris, 2006.

Coquio Catherine et Kalisky Aurélia : L’enfant et le génocide. Témoignages sur l’enfance pendant la Shoah, Robert Laffont, Paris, 2007.

Duval Bernard : Une jeunesse volée. J'avais 19 ans en 1944, Orep, Paris, 2008.

Eisen George : Les enfants pendant l'Holocauste. Jouer parmi les ombres, Hachette, Paris, 1995.

Grinspan Ida : J'ai pas pleuré, Pocket, Paris, 2003.

Guiral Suzanne : De Saint-Michel à Ravensbrück, Imprimerie coopérative, Montauban, 1946.

Hemmendinger Judith : Les enfants de Buchenwald, L'Harmattan, Paris, 2003.

Holstein Denise : Je ne vous oublierai jamais mes enfants d’Auschwitz, Edition n°1, Paris, 1995.

Institut Yad Vashem : Ce ne sont pas des jeux d'enfants. Catalogue d'exposition, Yad Vashem, Paris, 2005.

Jaxa-Bykowki Antoni : Le sourire de maman. Un enfant à Auschwitz et Mauthausen, L'Harmattan, Paris, 2008.

Klarsfeld Serge : Adieu les enfants (1942-1944), Mille et une nuits, Paris, 2005.

Klarsfeld Serge : Le mémorial des enfants juifs déportés de France, Fayard, Paris, 2001.

© Musée de la Résistance et de la Déportation – Ville de Montauban, 2009

3

Laskier Rutka : Le journal de Rutka, Robert Laffont, Paris, 2008.

Lemkin Rafael : Qu'est ce qu'un génocide?, éditions du Rocher, Paris, 2008.

Lewertowski Catherine : Morts ou juifs. La Maison de Moissac 1939-1945, Flammarion, Paris, 2003.

Séguy Georges : Résister, de Mauthausen à mai 1968, L’Archipel, 2008.

Zeitoun Sabine : L'œuvre de secours aux enfants (O.S.E.) sous l'Occupation en France, L'Harmattan, Paris, 1990.

REVUES

Le Déporté, supplément « spécial concours », n°558, novembre-décembre 2008.

Le Patriote Résistant, supplément « spécial concours », n°826, décembre 2008.

Mémoire vivante, numéro « spécial concours », n°57, septembre 2008.

Mémoire et Vigilance, n°46, 15 octobre 2008.

FILMOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

Les camps de concentration nazis, Coty Marion et Henri, 2000.

Enfants et adolescents juifs dans les camps : témoignages de déportés d’Auschwitz, Cercle d’Etudes de la Déportation et de la Shoah, 2008.

Les enfants juifs fils et filles de prisonniers de guerre, déportés à Bergen-Belsen en mai 1944, Amicale de Bergen-Belsen, 2008.

La libération des camps, ECPAD Ministère de la Défense, 2005.

Nuit et brouillard, Resnais Alain, Arte Vidéo, 2003.

FILMOGRAPHIE FICTION

Au-revoir les enfants, Malle Louis, MK2 Productions, 1987. La vie est belle, Benigni Roberto, Melampo Cinematografica, 1998.

SITES INTERNET

Cercle d’Etudes sur la Déportation et la Shoah

http://www.cercleshoah.org/

Fondation pour la Mémoire de la Déportation

www.fmd.asso.fr

Mémorial de la Shoah

www.memorialdelashoah.org

Site conçu par le Mémorial de la Shoah pour les enfants de 8 à 12 ans

www.grenierdesarah.org

© Musée de la Résistance et de la Déportation – Ville de Montauban, 2009

4

Réflexions sur le thème 2009

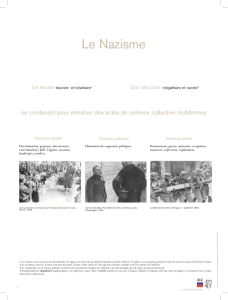

Généralement, les jeunes déportés dans les camps de concentration* et les camps d’extermination* nazis subissent les mêmes terribles

conditions de vie que les adultes. Les enfants sont assassinés ou soumis à des expériences médicales parfois mortelles, les adolescents peuvent être

torturés, utilisés pour des travaux forcés harassants et déshumanisants qui les font parfois mourir d’épuisement ou sous les mauvais traitements

quotidiens, quand ils ne sont pas directement tués dans les chambres à gaz*. Cette non-considération de l’être humain s’explique par le régime fasciste*,

totalitaire et raciste des nazis dont l’idéologie principale prétend qu’il existe une « race aryenne* supérieure » et des « races inférieures » devant être

réduites en esclavage ou exterminées : les juifs, mais aussi les slaves et les tziganes. De jeunes opposants au nazisme et résistants se sont aussi

retrouvés pour ces raisons dans les camps nazis.

Par le biais de précédents sujets du Concours national de la Résistance et de la Déportation, nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer le contexte

d’apparition des camps de concentration, les particularités de l’idéologie développée par Hitler et les nazis qui a entraîné un véritable système

concentrationnaire. C’est pourquoi vous pouvez vous référer au dossier 2007 sur «

Le travail dans l’univers concentrationnaire nazi

» que vous obtiendrez

sur simple demande au musée ou en téléchargement sur le site www.montauban.com

(rubriques vie culturelle – musées - musée Résistance – concours de la Résistance).

Pour traiter le thème 2009, très largement abordé dans les ouvrages généraux et les témoignages sur la déportation cités en bibliographie, nous

avons donc choisi de présenter ici des sources locales concernant des enfants et adolescents vivant durant la Seconde Guerre mondiale en Tarn-et-

Garonne et ayant souffert du système concentrationnaire nazi.

Ce sujet est aussi propice à une réflexion sur les droits des enfants dont nous fêtons en 2009 deux anniversaires importants : les 50 ans de la

Déclaration des droits de l’enfant et les 20 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). En effet, durant la Seconde Guerre

mondiale, les enfants et les adolescents ont beaucoup souffert du système concentrationnaire : certains ont été traqués, arrêtés, parfois séparés de

leurs famille, déportés, torturés ou assassinés par les nazis et leurs alliés dont, en France, le gouvernement collaborateur du maréchal Pétain. Ainsi, la

Déclaration de Genève de 1923 accordant entre autre aux enfants une protection spéciale, quelque soit leur nationalité, n’a pas été respectée en 1939-

1945.

Ce caractère inédit de persécution à l’encontre de populations entières a conduit l’Organisation des Nations Unies, après la Seconde Guerre

mondiale, à mener une réflexion sur une Déclaration des droits de l’enfant, adoptée officiellement en 1959. Pourtant, depuis, les enfants ont de nouveau

été victimes de conflits entre les nations.

A notre époque encore, de nombreux principes énoncés dans la Déclaration puis la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989

sont trop souvent bafoués : violences physiques et sexuelles, malnutrition, enfants engagés de force à combattre, à travailler comme des

esclaves… Ces faits nous rappellent que les droits des enfants et plus généralement les droits de l’Homme et la paix ne sont jamais vraiment

acquis et que l’engagement citoyen pour les préserver doit encore être mené, à notre époque, au quotidien…

© Musée de la Résistance et de la Déportation – Ville de Montauban, 2009

5

Source 1 :

extraits du livre de Suzanne Guiral,

De Saint-Michel à Ravensbrück,

imprimerie coopérative, Montauban, 1946.

Paul Guiral, magistrat, chef départemental des Mouvements Unis de la Résistance et d’un réseau de renseignement en Tarn-et-Garonne, est dénoncé par un

milicien. N’étant pas à son domicile lorsque la Gestapo vient le chercher, ce sont sa femme Henriette et sa fille Suzanne, l’un de ses agents de liaison, qui sont arrêtées

le 4 mai 1944.

Interrogées à Montauban, elles sont transférées le 8 juin 1944, à la caserne Caffarelli de Toulouse, puis déportées au camp de Ravensbrück le 30 juin suivant. Le camp

est libéré par le Russes le 29 avril 1945. Henriette, très affaiblie, meurt quelques jours plus tard. Quant à Suzanne, elle rentre à Montauban le 27 mai 1945. Durant son

internement en camp de concentration, elle témoigne de plusieurs épisodes concernant des jeunes gens déportés comme elle.

[p.60-61]

« …Camp de représailles, de cauchemar. Des barbelés, qu’un courant à haute tension transformait en barrières infranchissables, des baraques de bois, dont les

planches lépreuses et mal jointes laissaient filtrer les intempéries, taudis obscurs et repoussants où se pressaient, dans une promiscuité ignoble et animale, tous les sexes

et tous les âges. Rongés de vermine et de plaies, des cadavres encore agités de mouvements instinctifs, traînaient une vie qui n’était plus qu’un fardeau. Au milieu du

cercle formé par ce que les boches appelaient des blocks, une cour que creusait un bassin.

C’est alentour que les S.S. se divertissaient à organiser des carrousels dont les coureurs étaient parfois des gosses de treize ou quatorze ans qui se traînaient,

recrus de faim et de souffrance, sous les coups d’une brutalité hideuse dont leurs tortionnaires pressaient leur galop. Cette pièce d’eau saumâtre et puante, que cachait-

elle dans sa vase ? Un gamin, devant nous, dans une crise de folie, en s’y jetant, s’était libéré de son affreux supplice. Personne n’avait repêché son pauvre corps

meurtri ».

[p. 95 à 97]

« Pendant notre quarantaine, les plus jeunes d’entre nous étaient astreintes aux diverses corvées du block. Plusieurs fois par jour, notre colonne s’ébranlait et

attendait, souvent fouettée par un vent glacial, les maigres vivres qui lui étaient destinés. Puis, deux par deux, essoufflées et titubantes, nous transportions jusqu’à notre

gîte les lourds bidons, les kübs, où flottaient, dans une eau jaunâtre, de timides rondelles de navets ou de rutabagas.

Devant la « kahmer », cabane où étaient entreposé le pain, j’ai vu, un matin, les tziganes se chauffer au soleil. Les barbelés, de leurs rangées têtues, bornaient

l’horizon. Sur un tertre de terre rougeâtre, aux reflets de sang, de rares brins d’herbe rappelaient que la nature défendait son droit de vie. Des femmes et des enfants,

allongés sur le sol, étalaient, comme une offense à la lumière, le spectacle de leur dégradation. Sur les chancres qui les rongeaient, des mouches, dans un

bourdonnement monotone, piquaient de taches sombres leurs chairs putréfiées. Jamais le rire n’écartait leurs lèvres bleuies. Dans le regard des gosses serrés contre

leurs mères, on lisait l’étonnement tragique des petits devant la douleur. Sur leurs manches, un triangle d’étoffe noir les marquait d’un sceau d’infamie. Car les

Allemands, chassant devant eux, comme un troupeau, pour les parquer dans leurs camps de concentration, les tziganes d’Europe Centrale, en avaient fait la lie des

bagnes. « Associaux », c’est-à-dire rejetés de toute société, ils étaient indignes de travailler, et croupissaient dans une misère physiologique indescriptible, prolongeant,

avec un entêtement obstiné, le souffle ténu qui s’exhalait de leurs poitrines déchirées ».

[p. 114 et 115]

« Un matin, un sommeil réparateur m’ayant accordé l’évasion vers un avenir heureux, c’est en souriant à mes rêves que je répétais les gestes machinaux qui

nous alignaient avant l’appel. J’avais oublié le bagne nazi, ses baraques de bois pourri et ma misère. C’était vers la France et ma maison accueillante et douce que mes

regards allaient. C’est alors, brusquement, dans un lointain flottement de cauchemar, que j’ai entendu un cri.

Dans le block qui nous faisait face, il avait jailli strident et terrifié de la gorge d’une enfant de quinze ans. S’étant cachée pour échapper au recensement

journalier et au travail, elle avait été découverte par une surveillante boche. Fuyant, dans une course affolée, devant les coups qu’elle redoutait, il lui avait fallu

s’arrêter devant un mur infranchissable. Et la chiourme avait frappé, puisant dans les gémissements de sa victime un regain de plaisir et le désir de la battre plus

encore. Enfin, dans un cri d’agonie, la pauvre gosse avait cessé ses plaintes. Le silence avait recouvert la cabane. Quelques instants plus tard, deux détenues devaient

emporter le petit corps supplicié ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%