SLA - Antadir

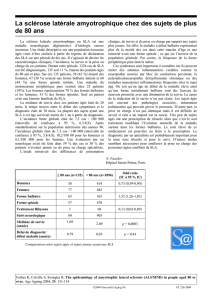

La sclérose latérale amyotrophique (SLA)

et la prise en charge paramédicale des maladies

neuro-musculaires

Journée du Groupe de Travail des Paramédicaux

Dans le cadre des travaux de la Commission Médico-Technique

et Sociale de l’Antadir et à l’initiative du groupe de travail des

paramédicaux, une réunion sur le thème de la sclérose latérale

amyotrophique (SLA) et la prise en charge paramédicale des

maladies neuro-musculaires s’est tenue le 9 octobre dernier.

La SLA est une affection neurologique au pronostic grave et

nécessite une prise en charge multidisciplinaire.

La matinée a été consacrée à une revue des aspects médicaux et

sociaux de la SLA, avec l’intervention de plusieurs spécialistes.

L’après-midi a été réservé à des ateliers thématiques, animés par

les membres du groupe de travail. Il nous est apparu intéressant

de vous présenter les temps forts de cette manifestation, à travers

les résumés qui suivent.

Pr Boris Melloni

Flash Info

www.antadir.com

Docteur Thierry Perez Page 2

Docteur Jésus Gonzalez-Bermejo Page 3

Professeur Philippe Couratier Page 4

Professeur Jean-Claude Desport Page 5

Françoise Fontenaille Page 6

Christophe Coupé Page 6

Gilbert Dragar, Henriette Letellier, Michèle Paget Page 7

Jacqueline Brisson, Chantal Kéré Page 7

Arnaud Colin, Françoise Jeanne Page 7

Dans ce numéro les résumés des interventions :

Flash Info

F É D É R A T I O N A N T A D I R — 6 6 B D S T M I C H E L — P A R I S 6 - 0 1 5 6 8 1 4 0 6 0

Année 2008 Numéro 14

Février 2008

Page 2 FLASH INFO

La SLA est une maladie dégénérative des

motoneurones responsable de paralysies

extensives des membres et/ou de la sphère

labio-glosso-pharyngée. Cette dégéné-

rescence progressive des motoneurones de la

corne antérieure, des noyaux bulbaires et du

cortex est d’étiologie inconnue, avec une

prévalence de 2,6 à 6,4/100000 habitants.

L’atteinte respiratoire par atteinte musculaire

et atteinte bulbaire aboutit à un

encombrement bronchique et pharyngé, des

infections respiratoires et une insuffisance

respiratoire grave.

Au début de la maladie, la dyspnée d’effort

est évaluée par l’échelle de Borg en

comparant la position assise et couchée. Les

signes d’alerte de l’atteinte respiratoire sont

l’apparition d’une fatigue, d’une somnolence

inhabituelle avec céphalées matinales, ou des

troubles du sommeil témoignant d’une

hypoventilation alvéolaire. Une dyspnée en

position assise ou orthopnée et un

e n c o m b r e m e n t b r o n c h i q u e o u

pharyngolaryngé doivent alerter.

Les explorations complémentaires reposent

sur la spirométrie, la gazométrie artérielle, la

mesure de la force musculaire et une

exploration du sommeil.

La spirométrie permet de rechercher un

syndrome restrictif avec abaissement de la

capacité vitale, élément pronostic si

inférieur à 50%.

La gazométrie artérielle va permettre de

détecter une hypercapnie diurne, reflet

d’une hypoventilation nocturne, indication

d’une ventilation non invasive (VNI)

La mesure de la force musculaire est plus

sensible que la spirométrie. La force

inspiratoire peut être évaluée par une

mesure simple de la pression nasale (SNIP)

ou « pression sniff nasale ». Ce test évalue

indirectement la force du diaphragme,

muscle inspiratoire essentiel, par la mesure

de la pression nasale du reniflement. On

peut également mesurer la pression

inspiratoire maximum ou PImax.

Le débit de pointe à la toux permet

simplement d’évaluer la force expiratoire et

la fonction de la glotte.

L’exploration du sommeil est importante.

L’oxymétrie nocturne, réalisable au

domicile du patient, permet de dépister des

désaturations nocturnes. La

polysomnographie a pour but de détecter

des apnées du sommeil versus une

hypoventilation.

Le consensus de la Haute Autorité de Santé

de Novembre 2005 recommande à chaque

évaluation trimestrielle de :

rechercherdes signes cliniques de

dysfonction du diaphragme, des troubles du

sommeil et un encombrement bronchique.

réaliser les examens suivants :

* une spirométrie (Capacité Vitale CV et

DEP à la toux)

* une gazométrie artérielle initiale et en

fonction de la clinique

* une évaluation musculaire : SNIP test

et PImax

* une oxymétrie nocturne semestrielle.

SLA : atteinte respiratoire, approche clinique et para-clinique.

Intervention du Dr Thierry Perez,Centre SLA, CHRU de Lille et Coordonnateur du

Groupe SLA de la Société de Pneumologie de Langue Française

ANNÉE 2008 NUMÉRO 14

Page 3

Deux points clefs caractérisent la maladie :

la dysfonction diaphragmatique et

l’atteinte de la toux.

Pour la dysfonction diaphragmatique, le

seul traitement efficace est la ventilation

mécanique. Des études récentes qui ont

débuté en 1995 ont démontré que la VNI

améliorait la survie et la qualité de vie des

patients. Aucune étude n’a démontré qu’un

mode de ventilation barométrique ou

volumétrique était supérieur à l’autre. La

seule difficulté est celle parfois de ventiler

avec succès des patients avec atteinte

bulbaire. En pratique, il faut d’abord

proposer une VNI, puis préparer et

discuter une ventilation mécanique sur

trachéotomie en respectant le choix

éthique du patient. En cas de VNI, il faut

préparer la prise en charge et l’éducation

du patient et de son entourage. Il faut

systématiquement prévoir :

*un ventilateur avec une batterie

*un ventilateur de secours

*un jeu de masque nasal et bucco-nasal

*des conseils en cas de lésions nasales

dues au masque.

La prise en charge par VNI nécessite une

coordination étroite entre le centre de

référence SLA, le prestataire et les acteurs

de soins à domicile.

Le mécanisme de la toux nécessite une

inspiration profonde, une fermeture

efficace de la glotte et une contraction

efficace des muscles expiratoires. Pour

améliorer la défaillance de la toux du

patient SLA, on dispose de plusieurs

techniques selon la gravité de la

défaillance :

Accélération de la toux par aide

manuelle du kinésithérapeute

Hyperinsufflation par « Air-Stacking »

Technique instrumentale par aide à la

toux (Cough assist®)

Le problème de la fin de vie sous

ventilation doit être abordé tôt avec le

patient et son entourage.

Prise en charge respiratoire de la SLA : ventilation non-invasive (VNI),

trachéotomie, aide à la toux. Intervention du Dr Jésus Gonzalez-Bermejo,

Centre de Référence SLA de Paris, Service de Pneumologie et Réanimation Respiratoire,

Hôpital La Pitié Salpêtrière, Paris.

La SLA est sur le plan épidémiologique

une affection grave dont la prévalence

augmente avec l’âge. On estime en France

environ 6500 cas avec 5-10% de formes

familiales. La présentation clinique est

hétérogène en fonction du siège des

lésions et de la vitesse de progression. Les

principaux facteurs pronostiques sont :

le délai entre le diagnostic et le début

des symptômes

l’âge du début

le siège initial de l’atteinte (spinal et

bulbaire)

l’importance de l’atteinte pyramidale

la sévérité de l’atteinte respiratoire la

présence ou non d’une dénutrition

Une prise en charge précoce diminue

l’incidence des complications, améliore les

répercussions psychologiques et la qualité

de vie. La prise en charge au sein d’un

centre de référence permet au patient et à

sa famille une aide pour la prise en charge

clinique, sociale et psychologique.

Les mécanismes physiopathologiques de

la maladie sont à ce jour mieux connus.

Pour expliquer la mort neuronale,

plusieurs mécanismes ont été décrits : les

troubles du métabolisme du calcium avec

activation des récepteurs au glutamate, les

anomalies du stress oxydant, les anomalies

des neurofilaments, les inclusions

intraneuronales et enfin l’apoptose ou mort

cellulaire programmée.

Le principal essai thérapeutique positif

concerne un agent anti-glutamate, le

riluzole ou Rilutek® qui augmente la

durée de vie des patients et retarde la

nécessité de mise en place d’une

trachéotomie. D’autres agents anti-

glutamates proposés, comme la

gabapentine, n’ont pas permis de

confirmer ces résultats.

Plusieurs voies thérapeutiques sont

actuellement étudiées avec des essais

cliniques :

les agents neurotrophiques, facteurs de

croissance pour les neurones

les anti-oxydants

les traitements favorisant le

métabolisme mitochondrial

les anti-inflammatoires

les agents inhibant l’apoptose.

Tous ces essais, à ce jour, n’ont pas

démontré une efficacité clinique, mais

d’autres essais sont en cours. La meilleure

connaissance des mécanismes

physiopathologiques fait espérer

l ’ é me rg e n c e d e t r a i t e me n t s

neuroprotecteurs.

Le traitement médical de la SLA et les protocoles de recherche.

Intervention du Pr. Philippe Couratier,Centre de Référence SLA,

service de Neurologie, CHU Dupuytren, Limoges.

Page 4 FLASH INFO

En Limousin, un réseau de nutrition a été

mis en place, réseau de suivi et de prise en

charge nutritionnelle des personnes âgées

(LINUT). Ce réseau travaille en

collaboration avec les médecins traitants et

le centre régional SLA pour réaliser des

bilans nutritionnels à domicile, après

accord du patient. Ces bilans sont réalisés

en cas d’alerte et tous les 3 à 6 mois pour

maintenir une surveillance ; les résultats

sont transmis au médecin traitant et au

centre SLA.

SLA: prise en charge dans le cadre d’un réseau « ville-hôpital »

Intervention du Pr. Jean-Claude Desport,Nutritionniste, CHU Limoges

L’état nutritionnel est un facteur

pronostique majeur de la SLA.

La dénutrition entraîne une perte

musculaire préjudiciable. On estime que

13-55% des patients sont dénutris.

La dénutrition est expliquée par

l’insuffisance respiratoire sévère, les

facteurs psychologiques et les états

infectieux. Les troubles de déglutition

sous-tendue par l’atteinte bulbaire et

l’hypotonie faciale aggravent la

dénutrition. L’hyper sialorrhée fréquente

est également une gêne pour

l’alimentation.

Au cours du suivi des patients, il est donc

capital de suivre les variations de poids (5-

10%), l’indice de masse corporelle (P/T2).

La mesure de l’impédancemétrie permet

d’évaluer la masse maigre. La biologie

n’est pas nécessaire.

La prise en charge nécessite :

une adaptation de l’environnement au

handicap

un traitement des troubles de déglutition

un traitement des troubles de salivation

un traitement de la constipation

une prise en charge des aspects

psychologiques.

Pour le traitement de la dénutrition, on

peut proposer :

des suppléments oraux avec textures

une nutrition entérale si perte de poids

< 5-10% ; par sonde de gastrotomie mise

en place par voie radiologique, avec des

apports caloriques importants

nécessaires.

La fin de vie nécessite un respect des

volontés du patient, une discussion avec

l’entourage et les soignants, en cas de non

possibilité du patient pour s’exprimer.

SLA: la prise en charge nutritionnelle.

Intervention du Pr. Jean-Claude Desport,Nutritionniste, CHU Limoges

ANNÉE 2008 NUMÉRO 14

Page 5

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%