Correction DM :

Correction DM :

Introduction + pb

Activité 1 : une réaction qui prépare la réponse adaptative

Livre p 296-297

Sur les lieux de l’inflammation, les microorganismes pathogènes sont ingérés par plusieurs types de phagocytes (macrophages, granulocytes et

cellules dendritiques).

Ce sont ces cellules, en particulier les cellules dendritiques, qui vont déclencher une réaction immunitaire adaptative. L’objectif de cette double

page est d’en montrer les mécanismes essentiels.

Le document 1 identifie le lieu et les modalités du recrutement des cellules de l’immunité adaptative concernée. Trois aspects essentiels sont

présentés ici : les cellules, recrutées sont des lymphocytes T dits « naïfs » temporairement résidents dans les ganglions lymphatiques. Cette

situation implique une migration des cellules dendritiques vers ces ganglions. Le recrutement des lymphocytes « compétents » passe par une

présentation de l’antigène phagocyté d’où l’idée de cellule présentatrice d’antigène (CPA).

Le document 2 développe le principe de la présentation de l’antigène. On revient sur le déroulement de la phagocytose en montrant comment le

déterminant antigénique est associé à des molécules du CMH et extériorisé. On incite à travailler sur un modèle moléculaire du CMH présentant

dans sa « corbeille » un petit peptide du virus de l’influenza.

On prépare ainsi la découverte du mécanisme de la (double) reconnaissance qui sera abordé dans le chapitre 2 (Activités 2 page 313) avec la

présentation du récepteur TCR et son ajustement sur le CMH.

Répondre aux questions

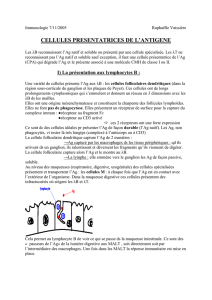

Doc. 1 : Le rôle majeur des cellules dendritiques est introduit par un cliché en MEB montrant des spores de moisissure en cours de phagocytose.

Un autre cliché en MEB à faible grossissement d’une coupe de ganglion lymphatique montre l’importance de la population de lymphocytes qu’il

héberge. Dans cette rencontre entre cellules dendritiques et lymphocytes, le contact entre la CPA et le LT résulte en grande partie du hasard, les

cellules se côtoyant et se rencontrant à la manière d’individus dans une foule. Le détail permet de découvrir des cellules dendritiques et des

lymphocytes T accolés ce qui induit l’idée de la nécessité d’un contact et de la transmission possible d’une information.

Doc. 1 et 2 : Le cliché en MEB précise, s’il cela est encore nécessaire, le contact entre cellules dendritiques et lymphocytes T. On montre par le

schéma que les molécules du CMH fabriqués par la cellule dans son cytoplasme sont associées à des produits de digestion du pa thogène à l’issue

de la phagocytose et extériorisées à la surface de la membrane. Le travail sur le modèle moléculaire permet de découvrir l’organisation de l’édifice

du CMH : il s’agit d’un CMH de classe II humain associé à un peptide du virus de l’influenza.

Il est constitué de deux chaînes protéiques contribuant chacune au domaine de fixation dans la membrane de la cellule et à la constitution de la

corbeille par des feuillets antiparallèles et deux hélices.

Synthèse : réponse au problème à résoudre

Une réponse immunitaire adaptative efficace implique le recrutement de lymphocytes T compétents. Ce recrutement s’opère dans les ganglions

lymphatiques par les cellules dendritiques qui présentent à leur surface, sur les molécules du CMH, des déterminants antigéniques du pathogène

rencontré et phagocyté.

Activité 2 : contrôler l’inflammation :

Livre p 298-299

L’inflammation peut affecter tous les organes. Elle est un mécanisme contrôlé (cytokines anti-inflammatoires). Différents médicaments antalgiques

et anti-inflammatoires aident l’organisme à limiter les symptômes de l’inflammation.

L’élève est quotidiennement au contact par usage individuel ou par les médias d’un certain nombre de sigles (AIS, AINS) et de substances

médicamenteuses anti-inflammatoire (aspirine, paracétamol, ibuprofène, etc.).

L’objectif, dans une préoccupation d’éducation à la santé, est de fournir des éléments relatifs à la nature, aux modes d’action et aux précautions

liées à une utilisation raisonnée de ces produits.

Le document 1 évoque l’aspirine, dans son origine, sa nature chimique (un lien avec l’enseignement de chimie peut être envisagé), sa production

industrielle et sa présence dans de nombreux médicaments. On peut s’appuyer sur une fiche documentaire (voir ressources numériques).

Le document 2 s’ancre sur le document 4 de la page 293 montrant le rôle des prostaglandines dans le symptôme douloureux de l’inflammation. Il

s’agit de montrer comment l’aspirine peut limiter la production de prostaglandines. L’exploration des modèles moléculaires cyclo-oxygénase –

acide arachidonique et cyclo-oxygénase – aspirine est une activité d’investigation possible.

Le document 3 aborde le mode d’action des corticoïdes. Cette étude est complétée par les résultats d’un test clinique pour apprécier l’efficacité

d’un médicament. Les effets secondaires des anti-inflammatoires sont présentés.

Répondre aux questions et à la problématique en justifiant

Doc. 1 : Les extraits d’écorce de saule sont depuis très longtemps utilisés de façon empirique comme anti-inflammatoires. Le principe actif, l’acide

salicylique, n’a été identifié que beaucoup plus tard. On insistera sur les quantités produites industriellement et sa présence dans de nombreux

médicaments.

Doc. 2 : La chaîne réactionnelle de synthèse des prostaglandines sert de support à l’étude de l’impact des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une

investigation sur les modèles moléculaires permet de découvrir l’acide arachidonique en place dans le site actif de l’enzyme cyclo-oxygénase et de

révéler la place de l’acide aminé catalytique.

Le même modèle avec l’aspirine en place montre que cette molécule occupe et bloque la voie d’accès au site catalytique empêchant ainsi le

substrat naturel de s’y installer

Doc. 3 : Le texte sur le mode d’action des corticostéroïdes utilise comme support le schéma de la chaîne réactionnelle du document 2. La cible des

anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) est différente de celle de l’aspirine puisqu’elle agit sur une autre enzyme, la phospholipase.

Un test clinique : il concerne le traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). C’est le type de test qui permet de choisir le

médicament le plus approprié à un cas clinique et d’ajuster les doses à appliquer. La CRP ou « protéine C réactive » est synthétisée par le foie. Elle

active des molécules plasmatiques (voie du complément) qui vont agir sur les pathogènes afin de favoriser leur phagocytose.

Elle est donc un marqueur biologique de l’inflammation. On mesure la variation de la concentration de CRP par rapport à son niveau en début de

traitement. Dans le cas présenté, la prednisone à 30 mg j– 1 fait diminuer le taux de CRP de 63 % tandis que la fluticasone à 1 mg j– 1

entraîne une diminution que de 50 %. L’exercice est l’occasion de définir ce qu’est un placebo.

Effets secondaires des anti-inflammatoires : On évoque l’effet anti-coagulant de l’aspirine ainsi que le mécanisme par lequel elle peut engendrer

des ulcérations gastriques.

Les effets secondaires des corticoïdes doivent attirer l’attention sur la nécessité de prise sous contrôle médical strict.

Synthèse : réponse au problème à résoudre

Les anti-inflammatoires agissent sur les enzymes intervenant dans la synthèse des prostaglandines.

Ces médicaments ont d’autres impacts sur le fonctionnement de l’organisme, ce qui implique une utilisation parcimonieuse et contrôlée.

Activité 3 : La franciselle et la réaction inflammatoire

Exercice type bac p 307

Cet exercice a sa place dans la Partie 2 de l’épreuve du baccalauréat. Il correspond au second exercice. Dans cet exercice, les documents sont

présentés dans un ordre logique d’exploitation. C’est un choix pour une situation d’apprentissage qui facilite la construction de la démarche mais

elle ne reflète pas la généralité de ce type d’exercice.

Introduction + pb

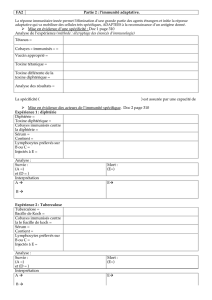

Le document 1 montre, en référence à une population témoin que, 15 jours après une contamination par la bactérie Francisella, les souris ont un

taux de survie de 80 % pour les TLR4- et seulement 20 % pour les TLR2-. Les récepteurs TLR2-, et dans une moindre mesure les TLR4-, sont

importants dans la mise en place d’une réaction immunitaire contre Francisella.

Le document 2 présente l’évolution de la charge bactérienne des souris après une contamination. Cette charge bactérienne est identique chez les

témoins et les TLR2- au bout de trois jours, mais elle est cent fois plus forte chez les TLR2- au bout de 7 jours. Ceci montre bien que la mort des

souris TLR2-, déjà constatée dans le document 1, est bien due à une absence de contrôle de la multiplication bactérienne donc à une réponse

immunitaire déficiente.

Le document 3 montre la production de cytokines pro-inflammatoires par des macrophages des différentes lignées de souris en expérimentation

et après infection par Francisella tularensis.

Ces cytokines ne sont pas produites par les souris TLR2-. Elle est, en référence au témoin, légèrement supérieure pour le TNF et réduite de moitié

pour IL6.

Cela montre :

• que cet agent pathogène est reconnu par le récepteur TLR2 qui est indispensable pour la mise en place d’une réponse immunitaire innée contre

cette bactérie,

• que la reconnaissance par ce seul récepteur est insuffisante pour avoir une réponse maximale, celle-ci n’étant obtenue que par la contribution

conjointe des récepteurs TLR2 et TLR4.

Dans la synthèse tout doit être repris et expliqué + réponse au pb posé !!

1

/

2

100%