Copie de CP Tous mécènes - Association des Journalistes du

Tous mécènes du Louvre :

deux trésors du Caire à restaurer

avant le 29 février 2012

Un an après le succès de la campagne « Tous mécènes »

ayant permis l’acquisition du tableau de Lucas Cranach, Les

Trois Grâces, le musée du Louvre a entrepris de

reconstituer, restaurer et remonter en majesté deux chefs-

d’œuvre d’architecture égyptienne afin de les révéler au

public au sein des nouveaux espaces qui abriteront, en 2012,

son exceptionnelle collection d’Arts de l’Islam. Pour relever

ce défi, le Louvre lance un nouvel appel aux dons des

particuliers.

Tous mécènes

Fort de la formidable mobilisation du public en novembre-

décembre 2010 qui a permis de réunir en un mois 1 260 000

euros pour l’acquisition des Trois Grâces de Lucas Cranach, le

Louvre fait de nouveau appel à la générosité du public. Cette

année le musée propose à tous de s’associer à la restauration de

deux chefs-d’œuvre d’architecture égyptienne qui trouveront

leur place dans le futur département des Arts de l’Islam.

Pour mener à bien ce projet dont le budget global s’élève à

environ 1,2 million d’euros, le Louvre cherche à réunir 500 000

euros avant le 29 février 2012.

Pour Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre,

« c’est véritablement une nouvelle aventure que nous souhaitons

partager avec le public. Tout don, quel que soit son montant,

sera décisif dans le succès de cette campagne de restauration ».

La Société des Amis du Louvre a souhaité soutenir dès son

lancement cette opération en lui apportant un don exceptionnel

de 50 000 euros. La Société Olivier Chalier Conseils (O2C),

déjà mobilisée sur la campagne des Trois Grâces, soutient

également le projet par un don significatif.

Deux trésors d’architecture égyptienne

La campagne concerne un monumental porche mamelouk datant

du XVe siècle et un moucharabieh du XVIIIe siècle, délicate

paroi de bois ajourée, surmonté de vitraux. Spectaculaires par

leur dimension et leur raffinement, ils n’ont jusqu’ici jamais pu

être restaurés et exposés.

Ces précieux témoignages architecturaux des riches demeures

cairotes furent sauvés des grands travaux d’urbanisation du

Caire au XIXe siècle. Ils ont chacun connu une étonnante

aventure historique et scientifique. Le porche, dont les pierres

démontées furent transportées par bateau de Port Saïd au Havre,

parvint à Paris dans le cadre de la reconstitution d’une « rue du

Caire » pour l’Exposition universelle de 1889. Il ne fut

Communiqué de presse

Mécénat individuel

Retrouvez la campagne de restauration

en images www.tousmecenes.fr.

Le Louvre remercie le Studio Demarque

pour réalisation de ce mini-site.

Musée du Louvre

Direction de la communication :

Anne-Laure Béatrix

Adel Ziane

Contact presse :

Sophie Grange

Tél : 01 40 20 53 14 / Port : 06 72 54 74 53

Paris, le 1er décembre 2011

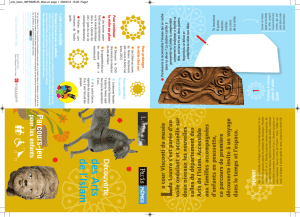

Détail du porche mamelouk

© 2011 Musée du Louvre / Hélène Bendejacq

Détail du vitrail du moucharabieh

© Frédérique Hamadene

2

finalement jamais remonté et demeura dans l’ombre jusqu’à nos

jours. Acquis par le baron Edmond de Rothschild en vue

d’aménager un fumoir mauresque dans son hôtel particulier à

Paris, le moucharabieh ne fut finalement pas utilisé et fut offert

au musées des Arts décoratifs en 1920.

Reconstituer, restaurer, remonter

La restauration, l’assemblage et la mise en place de ces deux

pièces exceptionnelles représentent autant de défis techniques,

qui ont nécessité un ensemble d’études, d’analyses et de mise en

œuvre minutieux, entamé depuis plusieurs années. Il s’agit à

présent d’aider le musée à finaliser cette opération et participer

au couronnement du projet.

Les nouvelles salles du département des Arts de l’Islam

pour écrin

Le porche et le moucharabieh restaurés seront présentés dans la

Cour Visconti, dès l’ouverture de ce nouvel espace dédié aux

Arts de l’Islam à l’été 2012. Ce chantier muséographique sans

précédent depuis la construction de la Pyramide du Louvre

mettra en valeur des collections largement méconnues, allant de

l’Espagne à l’Inde et couvrant plus d’un millénaire (du VIIe au

XIXe siècle).

Comment faire un don ?

Les visiteurs pourront effectuer un don par carte bancaire,

chèque ou virement avant le 29 février 2012 :

- en ligne sur www.tousmecenes.fr ou www.louvre.fr,

- à l’aide d’un bulletin à retirer au musée et à retourner par

courrier.

Quel que soit le montant du don, 66 % de la somme viennent en

réduction de l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % du

revenu imposable).

Les entreprises bénéficient de 60 % de réduction d’impôt (dans

la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires) et de contreparties en

termes de visibilité et de relations publiques.

Tous les donateurs seront remerciés pour leur participation à la

campagne. Ils recevront également un laissez-passer pour

découvrir le porche mamelouk et le moucharabieh dans le

nouveau département des Arts de l’Islam. Pour tout don de 200

euros ou plus, les donateurs seront invités à découvrir le

nouveau département lors d’une visite privée un mardi, jour de

fermeture du musée.

Les donateurs ayant effectué un don de 500 euros et plus seront

invités à une soirée privée exceptionnelle au sein du nouveau

département des Arts de l’Islam, en présence de son directeur et

du président du Louvre. Des dispositifs de reconnaissance

spécifiques sont proposés pour les dons exceptionnels.

Eléments de moucharabieh

© 2009 Musée du Louvre / Raphaël Chipault

Porche mamelouk en cours de remontage

© 2011 Musée du Louvre / Hélène Bendejacq

Projet architectural des nouveaux espaces pour

les Arts de l’Islam

© M. Bellini / R. Ricciotti / musée du Louvre

Avec le soutien de la

3

Le Porche mamelouk

Une rue du Caire transportée par magie en plein Paris

En 1889, l’Exposition universelle à Paris accueille un projet spectaculaire : la reconstitution en plein Paris

d’une « rue du Caire » idéale groupant « des maisons et des monuments de bon style ». Portes,

moucharabiehs, revêtements de faïence proviennent du Caire où d’anciennes demeures avaient été démolies

lors des grands travaux urbanistiques au XIXe siècle. Cent soixante égyptiens animent cette rue idéale :

ouvriers, orfèvres, tisserands, potiers, ciseleurs, confiseurs, marchands de soieries et bibelots, musiciens et

danseuses. Soixante ânes blancs y promènent les visiteurs parisiens. Le contraste avec la Tour Eiffel,

construite non loin et la Galerie des Machines est saisissant. Le succès est énorme et laissera un souvenir

durable. Ce projet, d’une surface de trois mille mètres carrés, est orchestré et financé par le baron Alphonse

Delort de Gléon (1849-1899) qui habita l'Egypte pendant plus de vingt ans, période durant laquelle il y

réalisa tous les travaux de voirie des quartiers neufs et créa le plus important établissement financier

d'Egypte.

Un trésor resté dans l’ombre pendant plus de cent ans

Le porche mamelouk était partie prenante du projet « rue du Caire ». Il fut ramené pierre par pierre (cinq

tonnes) en France depuis le port d’Alexandrie. Alors que la rue fut entièrement créée, le porche, d’une

hauteur de quatre mètres, ne put être remonté en raison de la complexité technique du projet, et demeura

dans l’ombre jusqu’à nos jours.

En 2004, le musée des Arts décoratifs consent au Louvre un précieux dépôt : sa collection d’œuvres d’art

de l’Islam. Sur la liste des œuvres figurent une cinquantaine de caisses, répertoriées sous le titre flou de

« caisses d’un porche mamelouk, non inventoriées ». Grâce à l’appui d’un historien du Caire et la

redécouverte à l’Institut national d’histoire de l’art des dessins de Jules Bourgoin montrant l’édifice au

Caire avant destruction, il est désormais possible de retracer en grande partie le destin de ce porche issue de

la résidence cairote d’un émir mamelouk au XVe siècle, entre sa destruction et son arrivée à Paris .

Un précieux témoignage de l’époque mamelouke

Le Caire, capitale du pouvoir mamlouk, s’est couvert durant leur 267 ans de règne, de plus de 2000

monuments de prestige. Leur domination marque un âge d’or pour le Caire qui est alors l’une des plus

grandes villes du monde et la plus importante du monde de l’Islam qui s’étend du Maroc à l’Inde.

A l’origine membres d’une milice formée d’esclaves affranchis, au service des califes musulmans et de

l’Empire ottoman, les Mamelouks régnèrent de 1250 à 1517, jusqu’à la prise de pouvoir par les Ottomans.

Redonner vie à une merveille du Caire médiéval : les défis techniques

Les archives des Arts décoratifs conservaient 10 dessins au trait, donnant une idée de la forme d’origine de

cet impressionnant fragment architectural. Dès 2004, grâce à la Samuel H. Kress Foundation qui a financé

une bourse d’étude dédiée au Porche Mamelouk, un long et minutieux travail de recherche et de

restauration a commencé : les blocs ont été nettoyés, pesés et identifiés (). Des ingénieurs ont pensé une

nouvelle structure, coque en résine sur laquelle seront fixées chacune des pierres. Cette structure ainsi que

les blocs de pierre, formant un ensemble de 10 tonnes, ont été rassemblés à 2,60 mètres du sol pour être

installés au niveau de l’emplacement définitif. Une dizaine de compétences se suivent désormais sur le

chantier afin de choisir les meilleures options de restauration, l’objectif étant que chaque intervention

puisse être réversible. Un restaurateur s’est rendu au Caire pour vérifier l’hypothèse que les pierres, de

taille inégale, ne formaient pas un assemblage mais un parement sculpté dans un mortier. Un des points de

complexité de cette restauration est de sculpter dans la pierre certains décors disparus à partir des dessins

faits par l’architecte avant destruction de l’édifice. Pour remplacer certaines pierres manquantes, des

moulures sont reproduites sur des pierres blanches et jaunes choisies respectivement dans l’Oise et en

Dordogne.

Le remontage est une occasion unique pour les chercheurs d’étudier les savoir-faire mis en œuvre par les

architectes et maîtres tailleurs de pierre syriens qui permirent la floraison architecturale du Caire aux XIe et

XVe siècles. Il a ainsi fallu déterminer les types de calcaire employés, identifier les sens de taille, étudier les

traces d’outils ainsi que les modes d’assemblage et de décoration.

4

Plusieurs années d’études pour percer les mystères d’un monument

De nombreux mois d’études et de travail ont permis de parvenir à des conclusions pertinentes quant au

contexte historique et architectural de l’édifice. La voûte qui couronne les murs couverts de motifs sculptés

a une volumétrie très complexe. Son effet de plissé et sa clef de voûte en culot goudronné, entourée de

compartiments en forme de navette, rappellent de rares exemples conservés au Caire. Il pourrait s’agir d’un

vestibule d’architecture profane.

L’un des angles présente de fortes remontées de sels qui s’expliquent aisément si l’on resitue le monument

dans une zone du Caire soumise aux remontées d’eaux. Le canal du Khalij, zone privilégiée de résidence

des émirs mamelouks, semble s’imposer.

Moucharabieh et vitraux

Le moucharabieh, un témoignage du quotidien égyptien

Le terme arabe mashrabiyya, notre « moucharabieh » est d’une origine incertaine et est peut-être une

déformation de « mashrafiya », issu du verbe arabe employé pour « observer ». L’alliance d’ombre et de

lumière permise par les façades de bois ajourées qui laissent circuler l’air en font en effet un excellent

système de rafraîchissement où l’on peut se reposer ou observer sans être vu. Ces « balcons fermés »,

généralement situés aux étages supérieurs des façades des riches habitations cairotes, prennent de l’ampleur

à l’époque ottomane. Ils sont parfois surmontés de vitraux. L’abondance de façades de rues couvertes de

moucharabiehs décline rapidement au Caire à partir du XIXe siècle, en partie à cause des risques

d’incendie.

Le moucharabieh provient de la collection d’Edmond de Rothschild, qui voyagea régulièrement en Orient,

et fit aménager un fumoir mauresque vers 1888-1890, dans son hôtel particulier à Paris. Il ne fut finalement

pas utilisé pour l’aménagement du fumoir confié à l’architecte Ambroise Baudry, mais fit partie des

nombreux éléments architecturaux offerts au musée des Arts décoratifs et au Louvre par le baron en 1920.

Il est rare aujourd’hui de trouver dans les musées un moucharabieh d’une telle dimension. Celui-ci, haut de

3 mètres est composé de cinq travées. Dans chacune, un double système d’ouverture permettait soit

d’ouvrir complètement les fenêtres placées sous les arcatures, soit d’ouvrir un élément rectangulaire central

de petite dimensions permettant de voir discrètement ce qui se passait de l’autre côté.

Les vitraux, objets de lumière

Les vitraux sont ornés de motifs floraux que l’on trouve à la période ottomane, tels que les tulipes, les

œillets et les iris ou encore le cyprès autour duquel s’enroule un églantier.

Ils proviennent de la collection constituée par le baron Delort de Gléon alors qu’il vivait au Caire.

Remarquables par leur beauté et leur éclat, ils furent installés dans sa villa construite au Caire par

l’architecte Ambroise Baudry en 1874. Ils viennent très probablement de maisons ottomanes du Caire, alors

détruites en nombre pour laisser place aux grands travaux d’urbanisme. Ambroise Baudry s’était fait une

spécialité de la « reconstitution » érudite et minutieuse de salons arabes dans les villas destinées aux

Européens.

Lors de son retour à Paris, le baron Delort de Gléon demanda à Ambroise Baudry de « déménager » son

salon cairote et fit réinstaller les mêmes vitraux dans son appartement parisien de la rue de Vezelay. Ils s’y

trouvèrent jusqu’à leur ultime démontage au début du XXe siècle en vue de leur transfert dans les

collections du musée du Louvre.

Assembler une dentelle de verre et de bois

Les maisons cairotes de la période ottomane présentaient généralement des vitraux en partie haute de murs

percés de moucharabiehs. L’assemblage des vitraux et du moucharabieh permettrait donc de reconstituer un

mur tel qu’il pouvait se présenter dans les maisons du XVIIe ou du XVIIIe siècle, même s’il est peu

probable que les éléments présents aient appartenu au même ensemble dès l’origine.

Ce délicat assemblage nécessite, au préalable, la restauration des précieux vitraux.

5

La restauration de vitraux : un délicat puzzle de lumière

Les vitraux sont constitués d’une armature de plâtre dans laquelle sont enchâssés des fragments de verre de

couleur représentant des motifs floraux.

Leur état dans les réserves du Louvre variait beaucoup d’un objet à l’autre : certains furent très bien

conservés à travers les siècles, d’autres ont subi les aléas du temps, s’étant parfois brisés en de nombreux

morceaux au cours d’une chute.

Dans tous les cas, une restauration minutieuse (à l’aide de bâtonnets de bois, pinceaux, scalpels et d’une

micro-aspiration) s’impose pour redonner leur lustre et leur couleur aux armatures, leur éclat et leur

transparence aux verres colorés. Là où les lacunes menacent le maintien de l’ensemble du vitrail, il faut

ajouter des fragments isolés, ce qui est particulièrement délicat en raison du grand nombre de fragments et

de leur imbrication nécessitant une mise en place simultanée, avec des cassures parfois obliques tendant à

s’ouvrir.

La grande majorité des verres colorés sont d’époque. Ceux qui manquent doivent néanmoins être remplacés

pour conserver l’effet esthétique général. Ces verres modernes seront gravés de la date de restauration afin

de les différencier des autres verres.

Une rareté dans les musées : montrer les beautés de l’architecture civile

Les éléments d’architecture sont peu nombreux dans les collections des musées et les moucharabiehs

rarement montrés. Les collections du Louvre ne sont pas riches en objets cairotes de la période ottomane.

Cela rend d’autant plus intéressant de présenter cet élément caractéristique de l’urbanisme et de

l’architecture de la ville, concernant une période généralement négligée. La présentation de cet ensemble

spectaculaire permettra enfin d’évoquer un art de vivre souvent méconnu et de donner ainsi un éclairage

original sur la vie dans l’Egypte du XVIIIe siècle.

Les Français d’Egypte : premiers mécènes en faveur des arts de l’Islam.

Les Français d’Egypte : des passionnés, déterminés à révéler la richesse des arts de l’Islam

De la campagne de Bonaparte et son cortège scientifique, à l’arrivée de l’obélisque place de la Concorde

(1836) puis la percée du Canal de Suez (1859-1869), nombreux sont les moments historiques qui

marquèrent la relation entre l’Egypte et la France au XIXe siècle. L’Egypte est alors un pays tourné vers

l’Europe, gouvernée par Ismaïl Pacha, vice-roi qui a pris le titre de Khédive. Prince parfaitement

francophone, ce petit-fils du grand Mehmet Ali est pétri de culture européenne. Lorsqu’Ismaïl Pacha décide

de moderniser le Caire en procédant à une véritable haussmannisation du centre, de nombreux édifices

historiques sont en péril. Une commission pour la préservation des monuments est alors créée, dont fait

partie l’architecte Ambroise Baudry, membre de la communauté française installée au Caire. A l’image de

Baudry, certains de ces Français d’Egypte, pris de passion pour les arts et les modes de vie de l’Islam,

étudient l’architecture cairote avec un sérieux remarquable et à une époque où les arts de l’Islam n’ont fait

l’objet d’aucune recherche scientifique. Ces amateurs, pour la plupart artistes et collectionneurs avertis, ont

compris la beauté de cet art, et sont décidés à sauver le plus d’éléments possibles de la destruction. Ainsi,

Ambroise Baudry, devenu architecte de Ismaïl Pacha de 1875 à 1879, lui-même grand collectionneur

d’objets d’art de l’Islam, récupère dans les ruines du vieux quartier du Caire des éléments d’architecture et

objets lors des démolitions effectuées pour la réalisation des grands travaux d’urbanisme.

La France nourrie de la nostalgie du Caire

Les grands travaux du Caire vont assécher les finances du pays qui connait une grave crise financière à

partir de 1875. Le Khédive Ismaïl Pacha finit par abdiquer et le pays passe en 1882 sous protectorat anglais.

L’effondrement des banques égyptiennes et la montée en puissance de l’Angleterre conduit de nombreux

entrepreneurs français, dont Ambroise Baudry et le baron Delort de Gléon, à rentrer en France, à regret. De

retour en France, Ambroise Baudry continuera à mener des créations architecturales d’inspiration orientale

(château de la Haichois, fumoir de l’hôtel Edmond de Rothschild…) ou de facture occidentale (palais de la

Serbie à l’Exposition universelle de 1900), se rendant encore parfois en Egypte (mobilier pour le palais

d’Abdine, premier bâtiment de l’Institut français d’archéologie orientale).

6

6

1

/

6

100%