L`élan brisé? - Kaléidoscope

TOUTE UNE HISTOIRE

Les Québécois et les oléoducs

DOSSIER

Développement collectif :

L’élan brisé?

K

Kaléidoscope

Le développement collectif

dans tous ses états

TERRITOIRES NUMÉRIQUES

Le socio nancement:

porte de sortie temporaire ?

MOT DE LA RÉDACTION - 1

Le chaudron au bout de l’arc-en-ciel

Gabrielle Brassard-Lecours

Cette citation d’un ancien journaliste et roman-

cier des années 1970 me semble plus que jamais

d’actualité.

Nous avons plusieurs raisons aujourd’hui de penser

que l’avenir n’est pas rose. Compressions dans pra-

tiquement tous les domaines (santé, éducation,

développement local et régional) disparition totale

d’organismes… le pessimisme a lieu d’être. Mais à

travers toute cette noirceur, et comme Fournier le

dit si bien, il y a des éclaircies. C’est souvent en

temps de crise que des initia-

tives de solidarité, des projets

créateurs et des idées innovantes

voient le jour.

Plusieurs organismes dont la

contribution majeure au déve-

loppement collectif est indé-

niable, tels les Corporations de

développement économique com-

munautaire (CDEC), les Centres

locaux de développement (CLD),

les Conférences régionales des

élus (CRÉ), et Solidarité rurale du Québec, pour n’en

nommer qu’eux, voient leur avenir menacé, voire

anéanti par les mesures gouvernementales. En tant

que média dédié à ce secteur d’intervention, nous

voulons braquer les projecteurs sur lui, non seule-

ment en proposant un état des réexions et des in-

quiétudes, mais en essayant de dégager certaines

pistes de solution et possibilités d’avenir. Car il y

en a. Même Solidarité rurale du Québec, qui s’est vu

forcée de mettre à pied la totalité de ses employés

à l’automne, semble ne pas vouloir disparaître.

Présente à l’assemblée générale extraordinaire, suite

à cette triste annonce avant les fêtes, j’ai assisté à

une journée sous le signe de l’espoir, où la soixan-

taine de personnes présentes à Trois-Rivières dis-

cutaient des façons de sauver l’organisme, de se le

réapproprier et de travailler à le reconstruire avec

une autre structure. De nouvelles avenues sont pos-

sibles. Il s’agit d’y croire, d’étudier d’autres modèles

de nancement ou d’organisation. À travers le ma-

rasme, s’unir, discuter, agir ensemble est es-

sentiel aujourd’hui, plus que

jamais. C’est dans une période

comme celle-ci que le terme

«développement collectif» prend

tout son sens.

Malgré les vents contraires,

Kaléidoscope maintient le cap,

déterminé à poursuivre sa mis-

sion d’être à l’écoute des acteurs

du développement collectif par-

tout à travers le Québec et de les

interpeler. Par une grande cam-

pagne de d’adhésion qui s’ébranle, un virage multi-

média et la sortie de ce numéro thématique, Kaléi-

doscope veut s’inscrire comme le véritable média

indépendant entièrement dédié au développement

collectif.

En somme, malgré la période austère que nous

traversons, le développement collectif continue sa

marche. C’est à travers la solidarité, la concertation

et l’innovation qu’il faut nous tourner résolument.

Après la pluie vient le beau temps. Accrochons-nous

pendant que les vents soufent fort ! /

L’avenir, lorsqu’on

y songe,

est toujours noir.

Mais il y a des

éclaircies

Guy-Marc Fournier,

L’Autre Pays

KALÉIDOSCOPE - VOL. 2 NUMÉRO 3 - HIVER 2015

23. Points de repères

Par Georges Letarte

24. La n de la concertation

régionale au Québec?

Par Mickaël Bergeron

27. Des impacts régionaux de

la fermeture des CRÉ

Par Louis-André Lussier

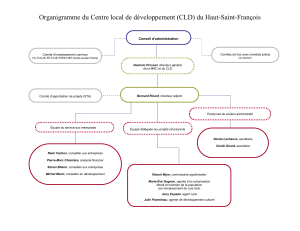

28. L’héritage saccagé des CLD

Par Jacques Fiset et André Fortin

30. Dans le rétroviseur

Par Geneviève Huot, Vincent van

Schendel et Lynn O’Cain, du TIESS

31. Et si le développement

collectif rebondissait?

Par Alexandra Viau

Seul média indépendant destiné aux

publics spécialisés et aux citoyens

intéressés par le développement col-

lectif, Kaléidoscope a pour mission de

les informer, de les interpeler et de

soutenir l’innovation. K, le développe-

ment collectif dans tous ses états est

le lieu où les différents acteurs peu-

vent partager et enrichir leurs expé-

riences et leur réexion.

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET

COORDONNATEUR

Marcelo Solervicens

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

Gabrielle Brassard-Lecours

COMITÉ DE LECTURE

Alain Ambrosi, Mélanie Loisel,

Dominique Payette, Ariane

Émond, Georges Letarte, Marcelo

Solervicens.

RÉDACTION

Mickaël Bergeron, Gabrielle

Brassard-Lecours, Mãdãlina

Burtan, Sophie Clerc, Anabel

Cossette-Civitella, Karine Dubé,

Jacques Fiset, Ariane Émond,

André Fortin, Geneviève Giasson,

Daphné Hacker-Bousquet,

Widia Larivière, Geneviève

Huot, Gérald Lemoyne, Martin

Léon, Georges Letarte, Louis-

André Lussier, Lynn O’Caïn,

Marcelo Solervicens, Alexandra

Viau, Yanic Viau, Vincent van

Schendel.

PHOTO DE COUVERTURE

Charles Briand

DESIGN ET MISE EN PAGE

SCommunications

RÉVISION LINGUISTIQUE

Lili-Marion Gauvin Fiset.

IMPRIMEUR

JB Deschamps

DÈPÔT LÉGAL:

Bibliothèque nationale du Québec,

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1929-6878 (imprimé)

ISSN 1929-6886 (en ligne)

KALÉIDOSCOPE

190, boulevard Crémazie Est, Mon-

tréal (Québec) H2P 1E2 514 864-

1600 [email protected] /mediaK.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ariane Émond, présidente,

journaliste indépendante et

animatrice

Jacques Fiset, secrétaire-trésorier,

formateur en développement

collectif

Geneviève Giasson, vice-

présidente, coordonnatrice générale

Communagir

Georges Letarte, consultant en

développement collectif

Louise Rondeau, ministère de la

Santé et des Services sociaux (MSSS)

Denis Sirois, directeur général

CDEC-Centre-Nord

Louis-André Lussier, conseiller CRÉ

Vallée-du-Haut-St-Laurent

Réal Morin, Directeur, Développe-

ment des individus et des

communautés INSPQ

Kaléidoscope s’inspire du Guide

de déontologie des journalistes du

Québec et du Conseil de presse du

Québec pour prendre ses décisions

en matière d’éthique et de déontolo-

gie. Les textes publiés sont sous la

responsabilité de leur signataire et

n’engagent aucunement les parte-

naires de K. Les textes publiés dans

K peuvent être reproduits, à condition

d’en citer la source. /

RUBRIQUES

01. MOT DE LA RÉDACTION

Le chaudron au bout de l’arc-en-ciel

Par Gabrielle Brassard-Lecours

03. POLITIQUES PUBLIQUES

L’indispensable dialogue entre acteurs

locaux et chercheurs!

Par Geneviève Huot et Vincent van Schendel, en

collaboration avec Lynn O’Cain

05. PRATIQUES CITOYENNES

Quand une protestation donne

naissance à un festival

Par Gabrielle Brassard-Lecours

07. TERRITOIRES NUMÉRIQUES

Le socionancement ; porte de

sortie temporaire ?

Par Daphnée Hacker-Bousquet.

10. INTERNATIONAL

Le modèle français de l’économie

sociale et solidaire, inspirant ?

Par Sophie Clerc

34. SOCIALE FICTION

Bonne année 2015

Texte de Martin Léon

36. TOUTE UNE HISTOIRE

Les Québécois et les oléoducs : quelle

place pour l’environnement?

Par Yanic Viau

39. ÉTUDES DE K

Par Gérald Lemoyne, Karine Dubé et Widia Larivière

43. RADAR CULTUREL

Par Madalina Burtan

DOSSIER

INTRODUCTION

15. Développement collectif:

L’élan brisé?

Par Ariane Émond et Marcelo

Solervicens

HAUT PARLEUR

17. Lettre de solidarité aux

acteurs du développement

collectif québécois

Par Geneviève Giasson

REGARDS CROISÉS

18. Sur le terrain, l’impact de

l’austérité

Par Sophie Mangado, Marcelo

Solervicens

20. Manifeste de DYNAMO

21. Genèse d’une rigueur

annoncée

Par Anabel Cossette Civitella

Retrouvez-nous sur

mediakaleidoscope.org

SOMMAIRE

KALÉIDOSCOPE - VOL. 2 NUMÉRO 3 - HIVER 2015

Dans ce numéro nous

sommes alles à:

Trois pistoles, Lebel-sur-

Quévillon, Lac-Mégantic,

Trois-Rivières, Saint-Siméon

de Bonaventure, East Angus,

Nord du Québec, Abitibi-

Temiscamingue, Sherbrooke,

Attawapiskat, Montréal,

Québec, Rimouski, Valleyeld

et à d’autres endroits encore.

COUVERTURE :

Photo: Charles Briand.

Denis Sirois (DG) et

quelques collegues de

la CDEC-Centre-Nord

de Montréal.

POLITIQUES PUBLIQUES - 3

L’indispensable dialogue entre

acteurs locaux et chercheurs!

Depuis des décennies, le Québec a connu une véritable mobilisation territoriale qui a

donné des résultats tangibles en termes de développement. Celle-ci a des racines

profondes qui ne demandent qu’à donner naissance à de nouveaux projets

et à s’élargir, mais les récents changements dans les politiques publiques du

gouvernement l’ont fragilisée.

Par Geneviève Huot et Vincent van Schendel, en collaboration avec Lynn O’Cain

Il apparaît alors essentiel de préserver les appren-

tissages réalisés, notamment en ce qui concerne

l’importance de la participation de la société civile au

développement. Pour y arriver un véritable dialogue

entre le terrain et la recherche est nécessaire.

Des craintes liées aux

transformations en cours

Depuis une trentaine d’années, le Québec a connu de

nombreuses expériences de développement territorial,

comme les Opérations Dignité visant à empêcher les fer-

metures de villages dans l’Est du Québec ou encore les

initiatives communautaires des quartiers centraux de

Montréal. Ces expériences, qui ont été appuyées par des

politiques publiques (voir encart à la page 30), ont sou-

vent été mises sur pied par des communautés qui ont

fait le choix de prendre en charge collectivement leur

développement. Des entreprises collectives (coopératives

ou OBNL) ou de petites entreprises privées ont alors vu

le jour, mobilisant ainsi les citoyens. Fruits de l’initiative

d’acteurs de la société civile, ces expériences avaient des

caractéristiques communes : la

volonté de freiner le déclin, de

stimuler la vitalité, de construire

un avenir, de bénécier collec-

tivement des retombées du dé-

veloppement et de travailler en

partenariat, le tout en collabora-

tion avec les élus municipaux et

les pouvoirs publics.

Au-delà de la disparition des organismes de développe-

ment et de concertation (CRÉ, CLD, etc.) et des pertes

d’emplois qui y sont rattachées, les récents changements

dans les politiques publiques du gouvernement Couillard

font naître des inquiétudes importantes. Ces inquiétudes

concernent, au premier chef, l’abolition d’un modèle de

concertation impliquant les acteurs socioéconomiques

locaux et les élus municipaux, et faisant participer la so-

ciété civile aux décisions concernant la planication et

le développement territorial. Ces échanges entre les

communautés et les élus permettaient des appren-

tissages collectifs. Les changements imposés par le gou-

vernement font aussi craindre la perte d’une expertise

en accompagnement des promoteurs (notamment pour

les projets d’entreprises collectives), l’effritement d’une

culture d’innovation découlant de la concertation entre

acteurs de milieux diversiés, la disparition de fonds

pouvant soutenir les projets d’entreprises locales et,

finalement, l’impossibilité de mettre sur pied des projets

reposant sur une vision régionale du développement et

réunissant divers acteurs régionaux.

Le transfert des connaissances

et des expériences

Plusieurs études montrent que les organismes de déve-

loppement et de concertation, comme ceux touchés par

les décisions gouvernemen-

tales, permettent aux acteurs

d’origines diverses d’entrer en

relation et éventuellement de

collaborer. Ils ont leur impor-

tance, car la concertation doit

être un processus organisé : il

faut identier les forces de chacun

et les capacités à mettre en commun, puis établir un cli-

mat de conance qui favorise les apprentissages collec-

tifs, l’amélioration, l’innovation, mais aussi la création de

synergies entre les parties prenantes.

Cette façon d’envisager la concertation, qui a fait ses

preuves par le passé, doit être préservée. C’est un enjeu

Les changements imposés

par le gouvernement

font craindre l’effritement d’une

culture d’innovation

KALÉIDOSCOPE - VOL. 2 NUMÉRO 3 - HIVER 2015

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

1

/

48

100%