introduction developpement durable : quelles dynamiques

INTRODUCTION

DEVELOPPEMENT DURABLE : QUELLES DYNAMIQUES ?

Les membres du comité de rédaction :

Audrey AKNIN (C3ED, UVSQ)

Géraldine FROGER (C3ED, UVSQ)

Vincent GERONIMI (CERED, Univ. Paris X)

Philippe MERAL, (IRD, C3ED, C3EDM, Madasgascar)

Patrick SCHEMBRI (C3ED, UVSQ)

5

Cahier du GEMDEV n°29 – Développement durable : quelles dynamiques ?

La référence au « développement durable » est désormais incontournable dans les discours

qui entendent traiter de l’environnement et du développement. La définition du

« développement durable » la plus connue est celle qui figure dans le Rapport Brundtland

(CMED, 1987, p. 47) : le « développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins

du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures ». A côté

de cette définition, est aussi posée une réflexion en terme d’objet, déclinée selon les trois

dimensions du social, de l’économique et de l’environnemental. L’idée n’est pas d’englober

toute réflexion sur l’intergénérationnel sous le seul angle de l’environnement, mais de

souligner la multi-dimensionnalité de la notion de développement durable. La notion de

développement durable, pour ne pas rester un slogan vide de sens, commande que soient

reconnues et prises en compte les inévitables tensions entre les trois dimensions de

l’économique, de l’environnemental et du social.

Force est de constater que le consensus autour du développement durable contraste avec les

controverses associées à cette notion. Le terme est polysémique et son usage est multiple. Il

nous semble important de ne pas considérer cette notion comme un principe universel à

respecter afin de garder le débat ouvert. A notre sens, la notion de développement durable ne

saurait faire l’économie d’une réflexion sur les conflits de valeur, l’enchevêtrement d’échelles

qu’elles soient temporelles ou spatiales, ainsi que sur les acteurs et/ou groupes sociaux qui

participent ou qui sont exclus de sa mise en œuvre.

Dans le cadre de ce Cahier du Gemdev, nous avons choisi de retenir un thème central autour

de la question des temporalités. Deux axes de réflexion sont privilégiés ici : (1) en statique

comparative, il convient de s’interroger sur les spécificités des images à long terme produites

par les prospectives s’inscrivant dans la problématique du développement durable ; (2) en

dynamique, se pose la question de la cohérence temporelle, des cheminements du court au

long terme. En impliquant une vision intergénérationnelle, en questionnant les trajectoires

économiques, le développement durable conduit à une vision du temps et à des découpages –

court terme – moyen terme – long terme qui diffèrent largement des visions des économistes

standards comme des autres disciplines. Du point de vue des économies du Nord et du Sud, la

question des temporalités, au niveau micro (perception des risques en fonction des horizons

temporels, arbitrage inter et intra générationnel), comme au niveau macro (divergences de

trajectoires entre pays du Sud et pays du Nord, trappes à pauvreté, instabilités) est centrale.

Ces deux axes de réflexion peuvent être abordés au travers des quatre problématiques

suivantes.

1. Quelles prospectives, pour quelles images du Sud à long terme ?

Toute analyse prospective devient centrale dès que l’on tient compte du long terme. L’objectif

est ici de croiser les regards de diverses disciplines (démographie, économie du

développement et de l’environnement, sciences politiques…) pour comparer les images à long

terme produites par les prospectives (environnementales, économiques, démographiques) sur

la place du Sud en matière de développement durable.

2. Quelle gouvernance, pour quelle vision du monde à long terme ?

La question de la gouvernance globale est souvent abordée dans un cadre statique. Elle

recouvre pourtant essentiellement des processus, des arrangements et des compromis en

évolution constante. Il est alors essentiel de questionner la finalité à long terme des politiques

et des recommandations visant à l’amélioration de cette gouvernance mondiale.

6

Cahier du GEMDEV n°29 – Développement durable : quelles dynamiques ?

3. Les politiques de développement durable : quelle cohérence des horizons temporels ?

A travers ce thème, c’est une réflexion sur les effets des politiques sur le développement

durable, ainsi que sur la cohérence des objectifs de lutte contre la pauvreté avec le

développement durable, qui est privilégiée.

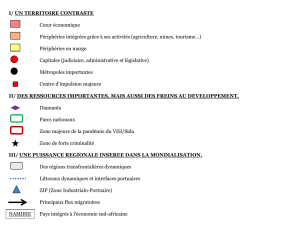

4. Dynamiques territoriales : quel est le rôle des infrastructures ?

Le thème des infrastructures dans le maillage de l’espace et des territoires constitue le point

d’entrée de l’étude des dynamiques territoriales en matière de développement durable. Il

convient de se poser la question suivante : de quelles façons la dotation en « capital spatial »

d’un territoire joue-t-elle sur les trajectoires régionales et sous-régionales de développement ?

Pour chacune des problématiques mentionnées ci-dessus, il nous est apparu important de

favoriser les discussions sur les concepts ainsi que sur les principaux débats en présence, tout

en sollicitant des études de cas relatives aux diverses dimensions. Ce Cahier du Gemdev

consacré à la thématique : « développement durable : quelles dynamiques ? », vise à restituer

une partie des contributions qui ont été présentées en 2002, lors des demi-journées d’étude du

Groupe Développement Durable (GDD) sur les dynamiques de la gouvernance mondiale, des

politiques de développement durable et des territoires au travers les infrastructures. Ces

thèmes correspondent aux trois chapitres de ce cahier. Chaque chapitre commence par une

présentation générale du contexte, l’exposition de la problématique, des contributions et des

débats soulevés. Ensuite, la parole est donnée aux auteurs qui sont intervenus lors des

séminaires du GDD1.

1 Les membres du GDD tiennent à remercier vivement Irène Bellier, Philippe Cadène, Vincent Géronimi,

Michèle Leclerc-Olive, et Claire Mainguy pour les commentaires adressés aux auteurs. Ces derniers restent

évidemment seuls responsables de la version finale de leur contribution ainsi que des erreurs subsistantes. Les

membres du GDD remercient également Catherine Choquet pour son aide précieuse ainsi qu’Elizabeth Méchain-

Diarra pour la relecture des chapitres de ce Cahier du Gemdev.

7

1

/

3

100%