Télécharger le fichier - Fichier

116

Français 1re – Livre du professeur

CHAPITRE 2 – Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours

Repères littéraires

p. 146 (ES/S et Techno) p. 148 (L/ES/S)

Les pages « Repères littéraires » présentent le genre théâtral dans une perspective diachronique et s’at-

tachent à expliquer l’évolution des formes. La lecture de ces pages peut être effectuée avant l’étude des

textes des quatre séquences qui suivent, mais on peut également l’envisager au fur et à mesure de la décou-

verte des textes, afin de les situer dans leur époque et mieux comprendre leur originalité. L’évolution du

genre est ainsi mise en relation avec l’histoire littéraire.

PISTES D’EXPLOITATION

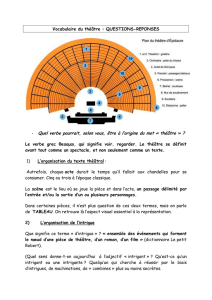

• L’huile sur toile intitulé Farceurs français et italiens

(p. 147 ES/S et Techno / p. 149 L/ES/S) peut être

l’occasion de repérer certains personnages typiques

pour réfléchir à la façon dont ils ont évolué dans le

genre de la comédie. On pourra ensuite étudier

comment d’un personnage de farce, stéréotypé

comme le valet, on passe à des personnages beau-

coup plus « humains », qui ont des rapports particu-

liers avec leurs maîtres, en étudiant la séquence 2

(p.169 ES/S et Techno / p.171 L/ES/S).

On invitera les élèves à réfléchir aux constantes du

texte théâtral, et à réfléchir aux constantes et aux

évolutions des problématiques de représentation.

• Des extraits de scène lus par des comédiens sont

disponibles dans le manuel enrichi:

SÉQUENCE 1 – Le « théâtre dans le théâtre » du

XVIIe siècle à nos jours

• Pierre Corneille, L’Illusion comique (p. 150

ES/S et Techno / p.152 L/ES/S)

SÉQUENCE 2 – Maîtres et valets dans la comé-

die du XVIIIe siècle

• Alain-René Lesage, Turcaret (p.170 ES/S et

Techno / p.172 L/ES/S)

• Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard

(p.172 ES/S et Techno / p.174 L/ES/S)

• Victor Hugo, Ruy Blas (p. 182 ES/S et

Techno / p.184 L/ES/S)

SÉQUENCE 3 – L’aveu sur scène du XVIIe au XXe

siècle

• Beaumarchais, Le Mariage de Figaro (p.190

ES/S et Techno / p.192 L/ES/S)

• Alfred de Musset, On ne badine pas avec

l’amour (p.194 ES/S et Techno / p.196 L/ES/S)

Une vidéo permet de réfléchir à la mise en scène

de Rhinocéros d’Eugène Ionesco (p.203 ES/S

et Techno / p.205 L/ES/S)

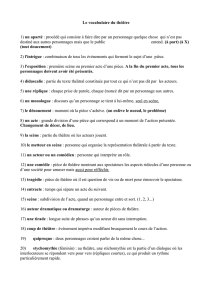

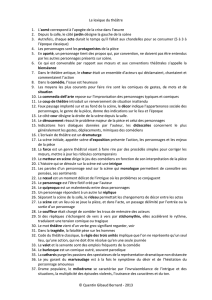

• Il pourra être utile, lors de la lecture de ces pages,

de relever les termes propres au genre théâtral

(« représentation », « tragédie », « comédie »,

« chœur », …) et d’en vérifier systématiquement la

définition, dans les fiches « Outils d’analyse » (p.434-

554 ES/S et Techno / p.437-557 L/ES/S).

Les élèves pourront se reporter aux photographies

de mises en scène des œuvres citées dans les

« Repères littéraires »et consulter les dossiers « Mise

en scène ». En confrontant ces éléments avec les

documents proposés par les pages « Repères », ils

pourront s’interroger sur l’évolution des représenta-

tions théâtrales (choix des costumes, décors, acces-

soires).

2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1162210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 116 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

117

2 – Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours –

Paragraphes des

Repères littéraires

Textes et entrées dans le chapitre

« Le texte théâtral et sa représentation,

du XVIIe à nos jours »

Textes et entrées dans les

autres chapitres du manuel

L’Antiquité:

la naissance du

théâtre

SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au

XXe siècle

• Sophocle, Œdipe Roi (p.200 ES/S et

Techno / p.202 L/ES/S)

CHAPITRE 4

SÉQUENCE 3– La question de la

femme au XVIIIe siècle

• Aristophane, L’Assemblée des

femmes (p.363 ES/S et

Techno / p.365 L/ES/S)

Série L

CHAPITRE 6

SÉQUENCE 1– Le dénouement

dans Médée

• Euripide, Médée (p.465 L/

ES/S)

• Sénèque, Médée (p.468 L/

ES/S)

Le XVIIe siècle: l’âge

d’or du théâtre SÉQUENCE 1– Le « théâtre dans le théâtre »,

du XVIIe à nos jours

• Pierre Corneille, L’Illusion comique (p.150

ES/S et Techno / p.152 L/ES/S)

• Molière, L’Impromptu de Versailles (p.154

ES/S et Techno / p.156 L/ES/S)

SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au

XXe siècle

• Jean Racine, Phèdre (p.188 ES/S et

Techno / p.190 L/ES/S)

• Pistes de lecture– William Shakespeare,

Hamlet (p.221 ES/S et Techno / p.223 L/

ES/S)

CHAPITRE 1

SÉQUENCE 5– Visages de la folie

dans les romans du XVIIIe au XXe

siècle

• William Shakespeare, Hamlet

(p.136 ES/S et Techno / p.138 L/

ES/S)

Série L

CHAPITRE 6

SÉQUENCE 1– Le dénouement

dans Médée

• Pierre Corneille, Médée (p.470

L/ES/S)

SÉQUENCE 2– La fin de Don

Juan

• Tirso de Molina, Le Trompeur

de Séville et l’invité de pierre

(p.482 L/ES/S)

• Molière, Dom Juan ou le Festin

de Pierre (p.484 L/ES/S)

SÉQUENCE 3– Le mythe de Pro-

gné et Philomèle

• William Shakespeare, Titus

Andronicus (p.511 L/ES/S)

Le XVIIIe siècle: une

apparente légèreté SÉQUENCE 1– Le « théâtre dans le théâtre »,

du XVIIe à nos jours

• Denis Diderot, Paradoxes sur le comédien

(p.164 ES/S et Techno / p.166 L/ES/S)

SÉQUENCE 2– Maîtres et valets dans la

comédie du XVIIIe siècle

SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au

XXe siècle

• Beaumarchais, Le Mariage de Figaro

(p.190 ES/S et Techno / p.192 L/ES/S)

• Pistes de lecture– Marivaux, Le Jeu de

l’amour et du hasard (p.221 ES/S et

Techno / p.223 L/ES/S)

Série L

CHAPITRE 6

SÉQUENCE 2– La fin de Don

Juan

• Lorenzo Da Ponte, Don Gio-

vanni (p.486 L/ES/S)

2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1172210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 117 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

118

Français 1re – Livre du professeur

Le XIXe: rupture et

renouveau SÉQUENCE 2– Maîtres et valets dans la

comédie du XVIIIe siècle

• Victor Hugo, Ruy Blas (p.182 ES/S et

Techno / p.184 L/ES/S)

SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au

XXe siècle

• Alfred de Musset, On ne badine pas avec

l’amour (p.194 ES/S et Techno / p.196 L/

ES/S)

• Corpus bac (Séries générales) – Victor

Hugo, Ruy Blas (p.222 ES/S / p.224 L/ES/S)

• Corpus bac (Séries technologiques)–

– Alfred de Musset, Les Caprices de

Marianne (p.222 Techno)

– E. Labiche et A. Lefranc, Embrassons-

nous, Folleville ! (p.223 Techno)

– Alfred Jarry, Ubu Roi (p.224 Techno)

Série L

CHAPITRE 6

SÉQUENCE 2– La fin de Don

Juan

• Lenau, Don Juan (p.492 L/

ES/S)

Les XXe et XXIe

siècles: modernités SÉQUENCE 1– Le « théâtre dans le théâtre »,

du XVIIe à nos jours

• Jean Giraudoux, L’Impromptu de Paris

(p.156 ES/S et Techno / p.158 L/ES/S)

• Jean Anouilh, La Répétition ou l’amour

puni (p.158 ES/S et Techno / p.160 L/ES/S)

• Jean-Luc Lagarce, Nous, les héros (p.160

ES/S et Techno / p.162 L/ES/S)

• Olivier Py, Les Illusions comiques (p.162

ES/S et Techno / p.164 L/ES/S)

• Bertold Brecht, Petit Organon pour le

théâtre (p.166 ES/S et Techno / p.168 L/

ES/S)

SÉQUENCE 2– Maîtres et valets dans la

comédie du XVIIIe siècle

• Jean Genet, Les Bonnes (p.184 ES/S et

Techno / p.186 L/ES/S)

SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au

XXe siècle

• Jean Anouilh, Antigone (p.196 ES/S et

Techno / p.198 L/ES/S)

• Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco

(p.198 ES/S et Techno / p.200 L/ES/S)

SÉQUENCE 4– Eugène Ionesco, Rhinocéros

• Eugène Ionesco, Notes et contre-notes

(p.216 ES/S et Techno / p.218 L/ES/S)

• Samuel Beckett, Fin de partie (p.218 ES/S

et Techno / p.220 L/ES/S)

• Pistes de lecture– Jean Genet, Les

Bonnes (p.221 ES/S et Techno / p.223 L/

ES/S)

• Corpus bac (Séries générales)–

– Albert Camus, Caligula (p.223

ES/S / p.225 L/ES/S)

– Eugène Ionesco, Le Roi se meurt (p.224

ES/S / p.226 L/ES/S)

CHAPITRE 4

SÉQUENCE 4– Les passions et

l’aspiration au bonheur

• Jean-Paul Sartre, Les Mouches

(p.384 ES/S et Techno / p.386 L/

ES/S)

Série L

CHAPITRE 6

SÉQUENCE 1 – Le dénouement

dans Médée

• Jean Anouilh, Médée (p.474 L/

ES/S)

• Max Rouquette, Médée (p.476

L/ES/S)

• Laurent Gaudé, Médée Kali

(p.478 L/ES/S)

SÉQUENCE 2– La fin de Don

Juan

• Henry de Montherlant, La Mort

qui fait le trottoir (p.488 L/ES/S)

– Eric-Emmanuel Schmitt, La

Nuit de Valognes (p.490 L/ES/S)

SÉQUENCE 3– Le mythe de Pro-

gné et Philomèle

• Philippe Minyana, La Petite

dans la forêt profonde (p.510 L/

ES/S)

2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1182210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 118 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

119

2 – Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours –

QUESTIONS

1. Quelles passions sont particulièrement représen-

tées sur scène dans les tragédies ? S’agit-il seule-

ment de la passion amoureuse ? Aidez-vous de la

séquence sur « Les passions et l’aspiration au bon-

heur » pour comprendre ce terme.

2. Combien de pièces participaient aux concours de

tragédies et de comédies dans l’Antiquité ? Com-

ment se déroulaient-ils ?

3. Trouvez des exemples de réécritures de pièces

antiques. Le chœur a-t-il été conservé ? Aidez-vous

du manuel.

4. Indiquez les noms des personnages de la com-

media dell’arte. Quels rôles leur sont dévolus ? Quels

costumes portent-ils ? Cherchez des représenta-

tions de ces personnages.

5. Décrivez le tableau (p.147 ES/S et Techno / p.149

L/ES/S): qu’est-ce qui prouve qu’il représente une

scène de théâtre ? Quels personnages reconnais-

sez-vous ? A quels genres de théâtre appartiennent-

ils ?

6. Retrouvez les noms des dramaturges et des

comédiens qui se sont représentés au théâtre du

Marais, à l’Hôtel de Bourgogne et au Théâtre-Fran-

çais.

7. Expliquez en quoi a consisté la « querelle du Cid ».

8. Quelles fonctions particulières le théâtre a-t-il pu

remplir au XVIIIe siècle ?

9. Que s’est-il passé lors de la première représenta-

tion d’Hernani de Victor Hugo ?

10. Quels bouleversements dans le genre théâtral

les XXe et XXIe siècles traversent-ils ?

EXPOSÉS

Le drame romantique

Les caractéristiques principales du drame roman-

tique sont la rupture avec les trois unités classiques

(temps, lieu, action), ainsi que le mélange des genres

et des registres: il prend souvent, notamment, un

caractère épique. Victor Hugo définit ce genre dans

la Préface de Cromwell en 1827: selon lui, le théâtre

doit mêler l’épopée et la poésie pour montrer « la

nature et la vérité ». Le drame romantique, en parti-

culier, selon sa formule, accueille « le grotesque et le

sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la

comédie » afin de « peindre la vie ». On trouve, dans

le manuel, différents extraits de drames roman-

tiques : Victor Hugo, Ruy Blas (p. 182 ES/S et

Techno / p. 184 L/ES/S) ; Alfred de Musset, On ne

badine pas avec l’amour (p. 194 ES/S et

Techno / p.196 L/ES/S); Corpus bac (Séries géné-

rales): Victor Hugo, Ruy Blas (p.224 ES/S / p.226 L/

ES/S); Corpus bac (Séries technologiques): Alfred

de Musset, Les Caprices de Marianne (p. 222

Techno). D’autres auteurs de drames romantiques:

Alexandre Dumas (Antony); Gérard de Nerval (Léo

Burckart) ; Alfred de Vigny (Chatterton). Ce genre

appelle une réflexion importante autour de la mise

en scène, qui a conduit Victor Hugo, par exemple, à

travailler avec des peintres, des décorateurs (on a

conservé les dessins proposés par l’auteur pour ses

mises en scène) ou à utiliser des machines.

2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1192210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 119 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

120

Français 1re – Livre du professeur

Séquence 1

Le « théâtre dans le théâtre », du XVIIe siècle à nos jours p. 149 (ES/S et Techno)

p. 151 (L/ES/S)

Problématique : Qu’est-ce que l’illusion théâtrale ? Quels sont les rapports entre illusion et réalité

au théâtre ? Quels sont les rôles de l’auteur, du metteur en scène et des comédiens dans la création

de cette illusion ?

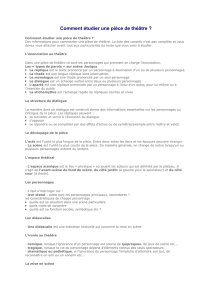

Éclairage : Il s’agira de définir ce qu’est une représentation théâtrale, et ainsi de préciser la place de l’illu-

sion et celle de la réalité. Il conviendra aussi de distinguer le personnage du comédien et d’en saisir toutes

les conséquences. Enfin, nous pourrons définir le genre de l’« impromptu » et en dégager les enjeux.

Texte 1 – Pierre Corneille, L’Illusion comique

(1636)

p. 150 (ES/S et Techno) p. 152 (L/ES/S)

OBJECTIFS ET ENJEUX

– Définir les conditions de la représentation théâtrale.

– Montrer en quoi consiste l’illusion théâtrale.

– Dégager les enjeux de ce procédé qu’on appelle

« le théâtre dans le théâtre, et ses rapports avec le

baroque.

LECTURE ANALYTIQUE

Dans l’Examen (1660) de la pièce, Corneille écrit :

« Le cinquième (acte) est une tragédie assez courte

pour n’avoir pas la juste grandeur que demande

Aristote et que j’ai tâché d’expliquer. Clindor et Isa-

belle, étant devenus comédiens sans qu’on le sache,

y représentent une histoire qui a un rapport avec la

leur et semble en être la suite. Quelques-unes ont

attribué cette conformité à un manque d’imagina-

tion, mais c’est un trait d’art pour mieux abuser par

une fausse mort le père de Clindor qui les regarde, et

rendre son retour de la douleur à la joie plus surpre-

nant et plus agréable ». Le « trait d’art » consiste donc

à créer l’illusion pour mieux la dissiper en suscitant

une émotion fondée sur la surprise et le plaisir. La

formule classique qui mêle l’instruction et le divertis-

sement est donc déjà bien présente dans cette pièce

éminemment baroque de Corneille.

La magie du théâtre

On remarquera d’abord que le rideau se « relève »

(l. 1) au moment où l’illusion va se dissiper ! On

attendrait plutôt l’inverse : l’illusion se dissipe quand

le rideau se baisse et que la représentation théâtrale

cesse ! N’y aurait-il pas là, par un retournement qui

caractérise le baroque, l’idée que le théâtre, fondé

sur l’illusion, est le genre qui la dissipe le mieux ;

mais si le rêve est la réalité, la réalité peut se révéler

un songe, tout aussi bien ! L’étonnement (au sens du

XVIIe siècle, c’est-à-dire comme frappé par le ton-

nerre) de Pridamant est d’abord marqué par la ques-

tion initiale : « Que vois-je ? » (v.3). Cette interroga-

tion partielle est immédiatement suivie par sa

réponse, elle-même sous forme de question : « Chez

les morts compte-t-on de l’argent ? ». L’étonnement

est traduit par ce fort contraste entre deux « mondes »

opposés : celui des morts, et celui des vivants méto-

nymiquement représenté par l’argent. La seconde

réplique du père le souligne encore plus : trois excla-

mations se succèdent dans un même alexandrin :

« Je vois Clindor ! ah Dieux ! quelle étrange surprise ! »

(v.5). La remarque ironique d’Alcandre devrait rame-

ner Pridamant à la réalité (v.4) puisqu’elle marque

une rupture de registre et souligne la réalité quasi

sordide du comptage de la recette. Mais Pridamant

est si étonné que cette illusion ne se dissipera vrai-

ment qu’au vers 21, marqué lui aussi encore par

l’exclamation et un alexandrin réduit à l’hémistiche :

« Mon fils comédien ! ». Pridamant parle de «charme»

au vers 7 (voir le sens de ce mot au XVIIe siècle dans

«Vocabulaire»). Comment se traduit ce sortilège ?

D’abord, on voit des morts qui se livrent à des tâches

de vivants. Leurs « discords » (v. 7) sont effacés

en « un moment », comme par magie. D’où cette

« étrange surprise » (v.6), étrange au XVIIe siècle ayant

un sens plus fort qu’aujourd’hui et signifiant : hors

des conditions où l’on vit habituellement, extraordi-

naire. Tout cela est impossible dans la réalité, alors

que c’est justement la réalité (parce que l’illusion a

été prise pour la réalité avant). Ainsi si on se laisse

prendre par l’illusion théâtrale, on se retrouve inca-

pable de reconnaître la réalité, la réalité devient

« étrange », après. Serait-ce une mise en garde ?

(Mise en garde d’ailleurs démentie ensuite dans le

discours d’Alcandre, le faux magicien dont l’ironie

mordante ramène les choses à leur juste propor-

tion). Le quiproquo cesse quand Pridamant com-

prend que son fils est comédien (v.21), autrement

dit quand le père comprend qu’il faut dissocier le

comédien du personnage : le comédien n’est pas le

personnage, il le joue (cette distinction conduira aux

réflexions de Diderot (p. 164 ES/S et Techno / p.166

L/ES/S) et Brecht (p. 166 ES/S et Techno / p.168

L/ES/S) sur l’art du comédien. Alcandre s’acharne à

détruire l’illusion, la magie (voir le vers 10, où

« poème », dans le premier hémistiche, entre en

résonance avec « pratique », dans le second). Jouer

sur le théâtre est d’abord un moyen de gagner sa

2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1202210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 120 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

1

/

64

100%