Stimuler les performances environnementales et sociales

Stimuler les performances

environnementales et

sociales des marchés publics

Raphaël Dugailliez et Marc Martens, chercheurs-associés à étopia

Novembre 2006

21 Page 2

1 Préambule1

Le législateur a confié à l’exécutif de nombreux outils de politique économique,

plus ou moins directs. Citons les impôts directs et indirects, la TVA, … Les

marchés publics sont un autre volet économique puisqu’ils sont l’instrument des

dépenses de l’Etat. Le PIB belge de 2003 est de 236 m illiards d'euros. Le volume

financier des marchés publics en Belgique peut être estimé à 33 milliards d’EUR,

soit approximativement 14% du PIB. Au vu de l’importance des volumes financiers

en jeu dans les marchés publics et compte tenu de l’évolution de la réglementation

de cette matière, il est donc très clair que les marchés publics sont un très bel outil

de politique économique.

A l’échelle européenne, les acheteurs publics et les autres entités visées par les

directives sur les marchés publics constituent un groupe de consommateurs

important : plus de 1.000 milliards d'EUR, soit quelque 14% du PIB de l'Union.

Les outils de politique environnementale sont aussi nombreux et ont été

considérablement étoffés en quelques années. Citons les normes, l’information, la

sensibilisation, la politique des produits, la police de l’environnement. Il en est un

qui en est à ses prémices et qui fait l’objet du présent article : les marchés publics.

Traditionnellement, l’impact des activités humaines est considéré comme se

réduisant essentiellement à des problèmes de « pollution de l’environnement ». La

solution, estime-t-on alors, consiste à traiter la pollution par le biais de divers

dispositifs techniques intervenant généralement en fin de processus (ce que l'on

désigne habituellement par l'expression anglaise «end of pipe»). Historiquement,

l'approche end-of-pipe s'est développée selon une stratégie administrative

sectorielle. Le traitement des déchets solides, des déchets dangereux ou toxiques,

des déchets liquides, des pollutions atmosphériques, relève généralement de

différents corps administratifs, qui vont de la santé publique au service des eaux.

Toutefois, il faut bien réaliser que la «solution» d'un problème aux yeux d'un

département peut fort bien se révéler n'être que son transfert sur un terrain

relevant d'un autre département, la «dépollution» consistant simplement à

déplacer la pollution. Le traitement des eaux usées, par exemple, produit de l'eau

«propre», mais également des boues d'épuration en très grandes quantités. Or, le

stockage de ces boues ou leur épandage sur les terres agricoles, peut entraîner une

contamination du sol et des eaux souterraines, notamment par des métaux lourds.

De même, l'incinération des déchets solides permet de réduire considérablement

leur volume, mais le stockage des cendres d'incinération présente également un

problème pour le sol et les eaux souterraines. De plus, l'incinération risque de

polluer l'atmosphère. Pour satisfaire aux normes de qualité de l'air, on peut alors

installer des filtres. Ces derniers se chargent de substances solides qu'il convient, à

leur tour, d'éliminer.

Par conséquent, bien que l'approche « end-of-pipe » ait rendu d'indéniables

services ces dernières décennies, il est clair qu'à terme, une telle stratégie sectorielle

ne suffit pas. Par ailleurs, les pays industrialisés sont confrontés à un phénomène

croissant, face auquel la stratégie end-of-pipe est inopérante: le fait que les

émissions polluantes deviennent, proportionnellement, de plus en plus diffuses.

Une brève analyse de la majorité des politiques environnementales illustre

facilement le modèle « end of pipe » de l’économie : l’emploi dans les secteurs

1 Raphaël Dugailliez est ingénieur industriel et titulaire d’un DES en développement local,

consultant en stratégie de développement durable ; Marc Martens, est Avocat spécialisé en

droit public et administratif. Ils sont tous les deux formateurs pour étopia en matière de

marchés publics « durables ».

21 Page 3

environnementaux est majoritairement affecté à la réparation en bout de course

des dégâts causés à l’environnement. Une politique plus ambitieuse viserait à

transférer une partie des ressources financières et humaines vers le développement

de processus, services et produits moins polluants. A long terme, le passif

environnemental (l’empreinte écologique accumulée) se réduirait et ceci

diminuerait les coûts pour la collectivité : l’externalisation des dégâts

environnementaux engendrés par l’économie actuelle est majoritairement

supportée par les pouvoirs publics.

L’internalisation des coûts externes à l’environnement allégerait à moyen terme la

charge globale pour l’Etat et permettrait ainsi de dégager des marges budgétaires à

d’autres politiques.

Nous ne développerons pas ce raisonnement pour le volet social, mais il nous

apparaît que l’analyse sur le volet environnemental du modèle « end of pipe » est

transposable également pour le volet « social » et « emploi » des politiques.

Oui, les marchés publics peuvent grandement influencer l’innovation

technologique, diminuer les impacts environnementaux directs et indirects,

favoriser le développement économique de filières à triple dividende, à fort

potentiel de croissance d’emplois non-délocalisables, citons par exemple la

construction durable, les énergies renouvelables, la chimie verte, les bioplastiques,

le transport écologique et la logistique multimodale, l’agriculture biologique, … et

plus largement tous les secteurs de l’économie sociale.

A ce jour en Belgique francophone, le volet « environnemental » et « social » des

marchés publics n’est que très peu actionné. Cet article est une contribution à

combler un maillon manquant, à savoir le maillon qui permettrait de relier les

fonctionnaires techniques agissant pour compte des adjudicataires, les entreprises

et fédérations patronales des secteurs concernés et les institutions œuvrant à une

prise en compte de l’environnement et du social plus transversale.

Il sera balayé un état non exhaustif des possibilités offertes par la législation ainsi

qu’une analyse plus précise des difficultés à pratiquer les marchés publics

« durables », c’est-à-dire ayant pour but, outre de contribuer à la réalisation du

marché intérieur européen par des achats transparents et non discriminatoires et

d’assurer une allocation optimale des deniers publics en garantissant des achats au

meilleur prix ou meilleur rapport qualité/prix, d’inclure des clauses qui viseront à

une meilleure prise en compte de l’environnement et des impacts éthiques et

sociaux.

Enfin, il est utile de cadrer aussi la prise de conscience belge avec la vague

européenne en matière de marchés publics : en date du 31 mars 2004, le Parlement

européen a adopté la Directive 2004/18/CE relative à la coordination des

procédures de passation de marchés publics de travaux, fournitures et de services

et la Directive 2004/17/CE portant sur la coordination des procédures pour

l’inscription de marchés dans les secteurs de la fourniture d’eau et d’énergie, des

transports et des services postaux. Dorénavant, les Directives permettent de tenir

compte de manière explicite d’exigences et de considérations environnementales,

aussi bien pour les spécifications techniques, les critères de sélection que pour les

critères d’attribution du marché.

La référence explicite à des critères environnementaux dans la réglementation

européenne sur les marchés publics est la conséquence d’une longue évolution,

dans laquelle la Cour européenne de Justice a joué un rôle crucial. Pour les aspects

sociaux, la Commission a permis depuis de nombreuses années des mécanismes

qui sont très peu utilisés en Belgique. Ils seront rappelés dans cet article.

21 Page 4

Il est surprenant de constater que le législateur belge a précédé le législateur

européen. Sous la pression du parti écologiste au sein du gouvernement belge, et

renforcé par l’arrêt du 17 septembre 2002 dans l’affaire C-513-00 (arrêt Concordia

Bus Finland), le législateur belge a, par la loi-programme du 8 avril 2003, modifié

l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certaines

commandes pour l’adjudication de travaux, de fournitures et de services en ce sens

que, désormais, les caractéristiques environnementales peuvent aussi être utilisées

comme critères d’attribution, pour autant qu’elles aient trait à l’objet du marché.

Il est également rappelé au lecteur que le champs d’application de la législation des

marchés publics s’est également élargi au cours des dernières années. Le champ

d’application ratione personae de la directive générale est déterminé quasi

exclusivement2 par la qualité “publique” des entités adjudicatrices.

Celles-ci sont d’une part les personnes publiques classiques (Etat, régions,

communautés, provinces, communes, CPAS, etc.) et d’autre part, une catégorie

d’organismes dits de droit public (ci-après O.D.P.), dont chaque Etat membre

dresse la liste non limitative.

Par O.D.P., l’article 1er de la directive générale entend un organisme :

• créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général de

caractère autre qu’industriel ou commercial ;

• doté de la personnalité juridique ;

• dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités

territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est

soumise à un contrôle de ces derniers, soit l’organe d’administration, de

direction ou de surveillance est composé pour plus de la moitié de

membres désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres

organismes de droit public.

A ce propos, la jurisprudence a abondamment précisé ces trois critères. Retenons

simplement que de nombreuses asbl satellites créées pour éviter la lourdeur des

passation de marché ont perdu une partie de leur raison d’être à la lecture de la

jurisprudence de la Cour européenne de justice.

2 Marchés publics et environnement

La Commission européenne offre la possibilité aux acheteurs publics de contribuer

au développement durable en indiquant les possibilités offertes par le cadre

juridique existant et de veiller à la protection de l'environnement à travers les

marchés publics.

En introduisant des considérations environnementales dans les marchés publics,

les organismes publics, les groupes de consommateurs importants, peuvent

réduire considérablement l'impact de la consommation sur notre environnement.

De même, en agissant ainsi, ils constituent un levier important dans la promotion

d'un changement des modes de consommation. Ils font office d'exemple pour les

consommateurs privés.

2 Au contraire de la directive sectorielle régissant pour l’essentiel l’exercice de certaines

activités (énergie, transports, etc.).

21 Page 5

Une étude de 20033 examinant les pratiques en matière de marchés publics dans les

États membres dans l’UE à quinze montre que 19 % seulement de toutes les

administrations publiques font des achats écologiques dans une mesure

appréciable (application de critères environnementaux dans plus de la moitié des

achats). Les principaux obstacles sont des connaissances insuffisantes pour fixer les

bons critères environnementaux dans les documents d'appels d'offres, des

contraintes budgétaires imputables aux prix parfois plus élevés des produits et des

services écologiques et l’insécurité juridique.

Le rôle des autorités publiques et des organismes d’intérêt public (OIP) dans cette

matière n'est donc pas négligeable et est reconnu (voir à ce sujet plusieurs

publications de l’OCDE4). Dans la pratique cependant, des difficultés dans la mise

en œuvre de l'introduction de clauses environnementales dans les marchés publics

sont fréquemment rencontrées. Celles-ci sont, d'une part, d'ordre juridique - que

peut-on faire tout en respectant la législation ? -, d'autre part, d'ordre technique -

qu'est ce qui est mieux pour l'environnement ?

En ce qui concerne les difficultés d'ordre juridique, la Commission européenne a

publié plusieurs documents importants (Acheter vert, manuel des marchés publics

écologiques ; la Communication interprétative sur le droit communautaire

applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des considérations

environnementales dans lesdits marchés). Ces documents, dont les points

principaux sont résumés dans cet article, donne des indications très concrètes sur

la manière de prendre en compte l'environnement à travers les différentes étapes

d'une procédure d'attribution d'un marché tout en respectant le cadre juridique des

marchés publics.

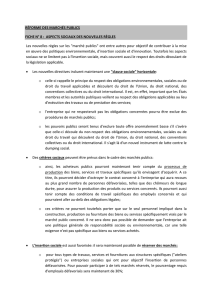

Rappelons que les objectifs de la politique des marchés publics sont :

• de contribuer à la réalisation du Marché intérieur par des achats

transparents et non discriminatoires ;

• d’assurer une allocation optimale des deniers publics en garantissant des

achats au meilleur prix ou meilleur rapport qualité/prix.

Tout en assurant le respect de ces objectifs, la protection de l'environnement peut

être prise en compte à chaque stade d'une procédure de passation de marché

public, à savoir :

• La définition de l'objet du marché

• Le choix des spécifications techniques

• La sélection des candidats

• L'attribution du marché

• Les conditions additionnelles

• L'exécution du contrat.

La première occasion pour les autorités publiques et les organismes d’intérêt

public (OIP) de prendre en compte l'environnement se présente lors de la

définition de l'objet du marché – que vais-je construire ou acheter. L’autorité

publique ou l’OIP a la liberté de choisir un produit ou un service "vert" dans la

3http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1045&format=HTML&aged

=0&language=FR&guiLanguage=fr

4 OCDE, La performance environnementale des marchés publics - Vers des politiques

cohérentes, 2003, 244 p ; OCDE, Marchés publics et environnement Problèmes et solutions

pratiques, 2000 ; OCDE, La taille des marchés publics, 2002

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%