J`avais un beau ballon rouge

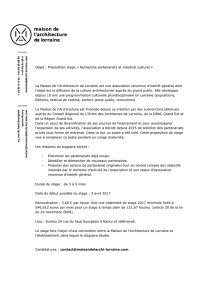

Théâtre de la manufacture / direction Michel Didym - 10 rue Baron Louis, BP 63349

54014 Nancy Cedex www.theatre-manufacture.fr / 03 83 37 12 99

Administratrice de Production Marion Raffoux

E-mail m.raffoux@theatre-manufacture.fr

Chargée de Diffusion Marine Lelièvre

E-mail [email protected]

© Michel André Didyme

Texte de Angela Dematté

Mise en scène Michel Didym

J’avais un beau

ballon rouge

© Éric Didym

Romane Bohringer et Richard Bohringer

dans

Coup de cœur

du Théâtre public

Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine 2

Depuis son enfance jusqu’à sa mort, c’est la trajectoire fulgurante de la vie de Margherita

Cagol, alias Mara, épouse de Renato Curcio, fondateur et idéologue des Brigades Rouges,

que reparcourt l’auteure. Margherita est une enfant qui grandit et développe sa conscience

politique pendant ses études à la faculté de sociologie de Trente, où elle rencontre Renato

Curcio. Le couple part à Milan, fonde la lutte armée, effectue les premiers enlèvements, mais,

le 6 juin 1975, Mara est tuée au cours d’un affrontement avec les forces de l’ordre.

Dans la pièce d’Angela Dematté, l’interlocuteur omniprésent de Margherita est son père.

À partir de leurs échanges, deux visions du monde entrent en collision : le bon sens commun,

« petit bourgeois », du père et la vision idéologique, intransigeante, de Mara.

Pour évoquer la vie et la mort de Mara Cagol, Angela Dematté s’appuie, en outre, sur des

lettres de Mara à sa mère, des communiqués (successifs) des Brigades Rouges, des extraits

de journaux, photographiant ainsi un moment particulier de l’histoire italienne : la naissance

des Brigades Rouges, le passage à la lutte armée jusqu’à la disparition tragique de Mara.

L’auteure oppose le quotidien à l’exceptionnel car elle choisit – et c’est là le plus intéressant – le

point de vue de l’intime : au centre, la relation entre le Père et la Fille, dans laquelle la raison

« concrète » du père, celle des affects, particulièrement touchante, déteint sur les raisons

quelque peu abstraites et suicidaires de Mara. À travers leurs dialogues, Angela Dematté

raconte non seulement l’histoire d’une des fondatrices des Brigades Rouges mais elle

explore également le rapport concret entre un père et sa fille, fait de silences, de non-dits et

d’incompréhensions. Pour cela, elle a recours au dialecte de Trente, froid et poignant à la fois,

jusqu’au moment de la rupture finale entre Margherita et son père, marquée par un retour à

l’italien exprimant l’aberration du langage idéologique.

La pièce est un témoignage fidèle de cette période de l’histoire : outre sa valeur documentaire

certaine, elle laisse la parole aux « communiqués » de Mara et de son groupe, thématisant ainsi

leur aveuglement et leur isolement, face à l’incompréhension de ce Père qui ne lâche jamais

prise dans sa tentative, sans cesse réitérée, de ramener sa fille aux raisons de la vie et de sa

propre humanité.

J’avais un beau

ballon rouge

Texte de Angela Dematté (Italie)

Mise en scène Michel Didym

Avec Romane Bohringer et Richard Bohringer

Traduction ........................................................... Caroline Michel et Julie Quenehen

Scénographie .........................................................................................Jacques Gabel

Lumières ............................................................................................. Paul Beaureilles

Musique ..................................................................................................... Vassia Zagar

Vidéo..............................................................................Tommy Laszlo et Julien Goetz

Costumes ...........................................................................................Danik Hernandez

Maquillages, coiffures ..............................................................Catherine Saint Sever

Assistante à la mise en scène ............................................................ Lou Bohringer

Avec les voix de ..............................................................Bruno Ricci et Michel Didym

Construction du décor ...................................Atelier du Théâtre de la Manufacture

Production

Théâtre de la Manufacture CDN Nancy-Lorraine

Coproduction

Le Volcan, Scène Nationale Le Havre / Théâtre Anne de Bretagne de Vannes

En partenariat avec Face à face,

Paroles d’Italie pour les scènes de France

Le texte de Angela Demattè a été traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez,

centre international de la traduction théâtrale www.maisonantoinevitez.com

Création le 15 janvier 2013 au Théâtre de la Manufacture CDN Nancy-Lorraine

J’avais un beau ballon rouge est édité aux Solitaires Intempestifs - collection Mousson

d’été. Traduction de Julie Quénehen et Caroline Michel

Le « Palmarès du Théâtre » a décerné en 2013 le prix « Coup de coeur du Théâtre public »

à Richard Bohringer et Romane Bohringer pour leur interprétation dans ce spectacle.

Durée 1h25

Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine 3

Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine 4

J’avais un beau ballon rouge (citation)

Père. - (Pause) Écoute voir Margherita. Vous pensez vraiment que c’t’histoire de révolution, ça peut

y durer toute la vie ? C’est vrai que je suis pt’être un peu ignare, que j’y pipe rien… mais j’vais te

dire une chose : on change, tu sais, Margherita. Et on s’esquinte aussi. Et petit à petit tu te rendras

compte que toi aussi t’auras envie de ta p’tite maison et de tes vacances à la mer, et d’être avec les

tiens.

Margherita Cagol. - Alors qu’est-ce qu’on fait ? Comment c’est possible de rester là à regarder ce

qui se passe les bras croisés ! Toutes les usines en grève, les gens qu’ont même pas un toit, pas une

lire pour s’acheter à croûter. Les ouvriers qui triment dix heures par jour à se cramer les poumons,

quand c’est pas pire…

P. - Mais vous croyez quoi ? Que c’est vous autres qu’allez changer les choses ?

M. – Pt’être bien qu’oui, en quelque sorte.

Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine 5

J’avais un beau ballon rouge (Avevo un bel pallone rosso), pièce inédite (en français) de la jeune

dramaturge italienne Angela Dematté , est une fiction qui repose sur le socle d’une lourde

réalité. Obéissant à des conventions théâtrales non réalistes (déroulement chronologique

fragmenté, décor non illusionniste, etc.), ce texte a plus que des accents de vérité. Tout en

exposant, de manière humaine et tendre, les rapports intimes de deux personnages rattachés

par les liens du sang (un père et sa fille), il convoque sur scène un moment particulièrement

grave de l’histoire récente, lorsque, dans les années dites « de plomb », le combat politique

d’extrême-gauche a soudainement viré, en Italie, à l’extrémisme de la lutte armée.

La fille dont il est question n’est autre que Margherita Cagol, la compagne de Renato Curcio,

fondateur du mouvement Brigades Rouges dont la pièce, par un enchaînement de scènes qui

s’étalent sur une décennie (de 1965 à 1975), relate indirectement la naissance et la montée en

puissance.

Dans le double espace d’une cuisine et d’une chambre, on assiste à la transformation de la relation

père-fille et, surtout, à la maturation physique et intellectuelle de Margherita, personnage que

travaille, dès l’enfance, le sentiment de l’injustice. Adolescente studieuse, brillante étudiante,

titulaire d’un doctorat en sociologie, elle en arrive, sous l’influence de son compagnon Renato,

à la solution d’un engagement politique radical. Terrain sur lequel son père, représentant d’une

génération respectueuse des valeurs traditionnelles et de l’autorité cléricale, a bien du mal à la

suivre, malgré l’évidence d’une ascension sociale qui lui échappe et l’admiration qu’il porte à sa fille.

La petite histoire familiale s’apprête, ainsi, à faire les frais de la grande Histoire (« l’Histoire avec

sa grande hache », comme dit Georges Perec…). Le dialogue père-fille glisse progressivement

dans la langue de bois de la propagande, et la relation filiale se laisse broyer dans l’engrenage

du terrorisme émergeant. Autrement dit, le public contemporain auquel la pièce s’adresse (et

dont une partie se souvient avoir vécu ce dont on lui parle, tandis que l’autre découvre sans

doute ces événements…) assiste à ce moment de bascule historique à travers le regard et les

points de vue de deux personnages engagés dans une relation qui, de proche et sereine (au

début de la pièce) devient de plus en plus distante et problématique, pour finir de manière

irrémédiable. Car ce drame psychologique et familial est aussi une véritable tragédie, dans

la mesure où la pièce s’achève, en 1975, conformément à la vérité historique, avec la mort de

Margherita, tombée sous les balles des carabiniers.…

Le père perd sa fille en même temps que la gauche européenne perd ses illusions. Le terrorisme

armé, tel qu’il s’est développé alors en Italie et en Allemagne, peut être considéré comme

une tentative ultime et désespérée de résoudre l’injustice sociale qui bouleversait, dans la

scène d’exposition, la petite Margherita. Du fait de sa violence inadmissible et de son échec

impitoyable, il coïncide, plus d’une décennie avant l’effondrement du régime soviétique, avec la

fin des utopies progressistes et le renoncement généralisé aux « idéologies ».

Pour Michel Didym, le choix de Richard et Romane Bohringer comme interprètes des deux

personnages, ressortissait à une évidence. Encore fallait-il avoir, à portée de main, ces deux

monstres-sacrés, et avoir connaissance du fait que, n’ayant jamais encore partagé ensemble la

scène d’un théâtre, le désir de jouer ensemble les travaillait sourdement, au point qu’un projet

de cette nature n’obtiendrait pas seulement leur consentement, mais répondrait à leur vœu le

plus cher. Outre les qualités intrinsèques d’un texte juste, c’est le miracle de cette distribution

idéale (un père et une fille au théâtre comme à la ville) qui enflamme l’enthousiasme des

spectateurs, et ce jeu de la vérité et du théâtre qui saute aux yeux et aux oreilles, dès le début de

la pièce, lorsque Romane Bohringer lance le premier mot de la pièce, celui de la petite Mara :

« Papa ! ».

Olivier Goetz

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%