RSI 89_BAT - Banque de données en santé publique

Evelyne MALAQUIN-PAVAN,

Cadre Infirmier Spécialiste Clinique, Hôpital Corentin-Celton, APHP

Marylène PIERROT,

Infirmière Conseillère de Santé, retraitée

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER : ASPECTS SPÉCIFIQUES

DU DEUIL DES AIDANTS NATURELS ET PISTES DE SOUTIEN

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007

76

RECHERCHE

La maladie d’Alzheimer (DTA) entraîne chez le patient des

modifications comportementales, physiques et psychiques

auxquelles l’aidant naturel (famille – conjoint – enfant) va

devoir faire face tout au long de l’évolution de la maladie.

Les auteurs ont cherché à identifier la nature des pertes

vécues par les aidants afin d’en dégager des pistes de sou-

tien préventives et curatives.

Cette recherche-action exploratoire a été menée auprès

de 27 familles sous forme d’entretiens semi-directifs per-

mettant de mettre en évidence leurs difficultés (somatiques

– émotionnelles – affectives -organisationnelles), leurs réac-

tions d’adaptation en résonance avec les pertes du patient

au fil de l’évolution de la DTA ainsi que les éléments per-

mettant de maintenir ou pas le lien famille/proche malade.

L’analyse des résultats obtenus est proposée au regard des

concepts de l’adaptation, de l’attachement et de la séparation,

de l’approche systémique et du coping. Les propos et atti-

tudes des aidants sont mis en lien avec les symptômes du

deuil ainsi qu’avec les interactions soignantes aidantes ou pas.

Cinq temps chronologiques ont été identifiés (l’avant dia-

gnostic – le moment du diagnostic – le maintien à domicile

– l’entrée en institution – la vie en institution). La période

de deuil blanc (liée à la perte de la reconnaissance de ses

proches par le malade) est majoritairement ressentie

comme vecteur de souffrance.

Inscrites dans la dynamique du soutien social, les pistes d’in-

terventions infirmières proposées ciblent principalement

l’entrée et la vie en institution ; elles visent à offrir aux

aidants naturels un soutien adapté, qu’ils fassent le choix ou

pas d’accompagner leurs proches malades tout au long de

l’institutionnalisation.

En annexes, comparaison avec le processus de deuil et

regroupement d’idées-forces aidant à repérer les éléments

facilitant le maintien du lien aidant/proche malade ou d’ac-

célérant sa rupture.

Mots clés : Alzheimer - aidants naturels – pertes - deuil

blanc -adaptation – systémique - soutien social – inter-

ventions infirmières.

RÉSUMÉ

Supporting a person affected by Alzheimer’s

disease : specific aspects of the natural hel-

pers and support tracks

Alzheimer’s disease (DTA) leads to some behavioural, phy-

sical and psychic modifications in the patient that the natu-

ral helper (family-spouse-child) will have to face throughout

the course of the disease. The authors have tried to identi-

fy the nature of losses experienced by helpers so as to bring

out some preventive and curative support tracks.

This preparatory research-action was conducted with

27 families through semi-directive conversations which

enabled to reveal their difficulties (somatic-emotional-affec-

tive-organizational), their reactions of adaptation in echo

with the losses of the patient along the course of the DTA

as well as the elements enabling to maintain or not the ill

person’s family/close relation link.

The analysis of obtained results is proposed according to

the concepts of adaptation, affection and separation, syste-

mic approach and coping. The comments and behaviours of

helpers are put in relation with the symptoms of mourning

as well as with the medical interactions, helper or not.

Five chronological times were identified (before diagnosis-

moment of the diagnosis-keeping at home-admission in ins-

titution-life in institution). The period of white mourning

(connected to the loss of the recognition of his/her close

relations by the patient) is mainly felt as a vector of suffering.

As part of the dynamics of social support, the proposed tracks

of nursing interventions mainly target the admission and life in

institution ; their aim is to offer an adapted support to natural

helpers, whether they make the choice or not to support

their close patients throughout the institutionalization.

In appendices, all the key ideas helping to track down the ele-

ments contributing to maintain the ill person’s helper/close

relation link or accelerating his/her breaking down.

Key words : Alzheimer-natural, helpers-family-losses-

mourning-pre-mourning-white, mourning-affection-adap-

tation-coping-systems, analysis-social, support-nursing

interventions.

ABSTRACT

Travail de recherche effectué dans le cadre d’un mémoire pour l’obtention du Diplôme Universitaire « Le deuil dans la

formation des soignants et des accompagnants », U.F.R. Bobigny, Université Paris Nord, Promotion 1995-1997.

CHEMINEMENT CLINIQUE

ET CONCEPTUEL

En lien avec notre pratique infirmière gériatrique, la pré-

sentation de cette recherche respecte le cheminement

cognitif permettant d’intégrer, au regard de nos connais-

sances antérieures, celles issues de l’enseignement du

Diplôme Universitaire précité complétées par une litté-

rature ciblée. La méthodologie adoptée a été la suivante :

- définition de la problématique à partir du cadre habituel de

référence basé principalement sur les décrets de compé-

tences et règles professionnelles relatifs à l’exercice infirmier,

le modèle conceptuel de soins infirmiers de Callista ROY

(notamment les données des diagnostics infirmiers Stratégies

d’adaptation individuelle ou familiale inefficaces), la systémique

familiale et les connaissances scientifiques gérontologiques

ayant trait à la démence de type Alzheimer (DTA) ;

- questionnement autour des répercussions de la DTA

sur le processus d’attachement et de séparation des

aidants naturels, sur les pertes successives irréversibles

qui peuvent conduire à la rupture anticipée du lien ;

- élaboration d’un guide d’entretien à questions ouvertes

visant à explorer la chronologie adaptative des aidants

naturels dans l’évolution de leur relation avec les aidés ;

- réalisation des 27 entretiens respectant les caractéris-

tiques de l’entretien d’aide infirmier (écoute active,

empathie, reformulation, évaluation des éventuelles

répercussions post-entretiens avec contacts télépho-

niques ou nouvelle rencontre, …) ;

- exploitation des entretiens bruts analysés par une mise en

lien avec la littérature spécifique pour identifier des idées-

forces rémanentes dans la chronologie adaptative de l’ai-

dant, les aspects spécifiques du deuil et repérer des para-

mètres favorisant le maintien ou la rupture de la relation ;

- rédaction de propositions de pistes de soutien.

Problématique

Dans nos activités d’infirmières conseil intervenant dans

des secteurs gérontologiques, nous sommes amenées à

rencontrer des aidants naturels (proches, familles,

conjoints, enfants, fratrie, amis…) qui accompagnent leurs

personnes âgées (aidés) souffrant de démence de type

Alzheimer, et à soutenir les équipes référentes qui assu-

rent les soins sur les 24 heures. Outre les répercussions

habituelles de l’entrée d’un proche en institution, ces

familles sont confrontées à des défis spécifiques liés à

l’évolution même de la maladie de leur proche :

• lourdeur des soins de suppléance dans les activités quo-

tidiennes, ce qui conduit souvent à l’entrée en institu-

tion par épuisement, découragement ou incapacité à

faire face ;

• incompréhension de certains comportements dysfonc-

tionnels (tels que l’errance, les cris, l’agressivité, l’apa-

thie…) présentés par la personne âgée souffrante ;

• impuissance de ne pas ou de ne plus savoir quoi faire ou

comment garder le lien avec celui qui devient «un étran-

ger»-» quelqu’un d’autre»1du fait de la transformation de

sa personnalité initiale, du déficit de communication ver-

bale (aphasie, amnésie…) et/ou non verbale (absence ou

manque de signes de reconnaissance de l’environnement,

de lui-même, de ses proches), de l’absence de validation

en réponse aux stimuli de l’entourage, sans savoir com-

ment pouvoir décoder ce nouveau langage corporel du

patient, empêchant ces aidants de comprendre ou de

rejoindre le «monde intérieur» de ce dernier.

Ces modifications du comportement et de la personna-

lité sont souvent à l’origine de stratégies d’adaptation

familiale inefficaces par :

• modification de la répartition des rôles dans la famille

(fratrie, enfants «maternants»),

• impuissance à répondre aux désirs du proche malade

(«rentrer chez lui», «trouver le sac volé» …),

• usure physique et psychologique au moment où le relais

est passé à l’institution,

• perte du sens de l’échange et de la relation,

• absence de feed-back et de gratification reçus du proche

malade,

• désappointement devant un certain état de mieux être

après l’entrée en institution,

• soucis financiers dus au paiement du prix de journée,

compliquant la relation et pouvant conduire à l’hostilité

face au proche malade.

Eprouvant nous-mêmes de la difficulté à soutenir ces

aidants naturels en crise et leurs soignants référents

(notamment dans leurs interactions parfois conflic-

tuelles avec des familles jugées peu ou « mal pré-

sentes»), nous avons entrepris ce D.U. pour mieux cer-

ner les aspects spécifiques du deuil chez cette

population ciblée. Malgré les compléments de connais-

sances concernant les mécanismes du deuil chez

l’adulte, la personne âgée et l’enfant, les aspects spé-

cifiques à la maladie d’Alzheimer ont été peu traités.

Pourtant, bien qu’isolées les unes des autres, nos

observations cliniques antérieures nous conduisent à

penser que l’histoire de la relation aidant-aidé est ponc-

tuée, au rythme des pertes dues à la DTA, par des

temps/moments-clef où sont sollicités de manière par-

ticulière les mécanismes d’adaptation. Il y aurait ainsi

une chronologie adaptative en 6 grands temps : l’avant

diagnostic, le moment du diagnostic, le maintien

au domicile, l’entrée en institution, la vie dans l’insti-

tution jusqu’au décès, l’après décès… avec, associée à

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER : ASPECTS SPÉCIFIQUES

DU DEUIL DES AIDANTS NATURELS ET PISTES DE SOUTIEN

RECHERCHE

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007 77

1Les propos en italique sont les mots empruntés au discours des aidants naturels.

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007

78

l’évolution des comportements dysfonctionnels déjà

difficiles à vivre, une perte essentielle : celle de la

reconnaissance des visages et des personnes qui

peut se produire à tout moment.

Mélange de connaissances, de concepts et d’intuition, ce

constat nous a amenées à nous pencher sur «cette

affaire de famille»2et sur les problématiques de deuil

qui peuvent en découler, orientant cette recherche sur

les aspects spécifiques du deuil tels que racontés par

des aidants naturels accompagnant leur proche souf-

frant de DTA.

Définition des termes et concepts

Aidant : désigne le proche qui a ou a eu un lien fami-

lial ou amical avec la personne malade (au sens d’ai-

dant naturel ou de soignant naturel).

Aidé : désigne la personne âgée souffrant de démence

de type Alzheimer.

Soignant : désigne le professionnel de santé (aide-soi-

gnante, infirmière).

Démence de type Alzheimer ou DTA : désigne un

tableau clinique qui implique une détérioration des

fonctions cognitives survenant dans un état de

conscience normal, d’une gravité suffisante pour avoir

des répercussions sur le comportement social, pro-

fessionnel et sur la personnalité. Le diagnostic de

DTA s’effectue en éliminant les autres affections qui

entraînent des symptômes semblables. La DTA est

un type de démence dont l’issue est irrémédiable

actuellement.

Déficits cognitifs : ensemble de symptômes d’ordre

mental pouvant se traduire, à différents degrés d’inten-

sité et de présence, par des pertes de mémoire, des

perturbations de la pensée, des difficultés de jugement,

d’attention, de concentration, de la désorientation tem-

poro-spaciale, de la labilité émotionnelle et des troubles

du langage.

Comportements dysfonctionnels : la personne âgée

atteinte de démence présente des troubles fonction-

nels entraînant des comportements qualifiés de dys-

fonctionnels parce qu’ils l’empêchent d’accomplir ses

activités quotidiennes, sociales et/ou professionnelles

de la même façon qu’avant sa maladie. Ce sont, en par-

ticulier, la fugue et l’errance, les cris, les mouvements

répétitifs, l’écholalie, l’apathie, l’agitation…

Attachement : «L’attachement peut être défini comme une

relation discriminative, établie avec un objet ou une personne

privilégiée. Le comportement observable consiste en une suite

d’interactions qui visent à maintenir et consolider la relation,

à provoquer un rapprochement physique. L’attachement appa-

raît comme un phénomène primaire nécessaire à l’établisse-

ment de relations sociales ultérieures satisfaisantes»3.

Perte : «La perte peut être définie comme la séparation

avec quelque chose qui constitue une partie de l’individu ou

qui lui appartient. Ce quelque chose peut être une personne

qui vient à lui manquer par décès, ou de toute autre

manière, qui met fin à la relation»4 (séparation, divorce,

maladie…). Toute perte significative entraîne la néces-

sité d’un travail de deuil. S’il s’agit d’une personne, la

perte n’en est pas forcément liée à la mort qui demeure

pourtant le paradigme du travail de deuil même s’il la

déborde largement. La mort imprime au deuil un carac-

tère particulier en raison de sa radicalité, son irréver-

sibilité, son universalité, son implacabilité. Elle oblige au

deuil alors qu’une séparation non mortelle laisse tou-

jours au début l’espoir de retrouvailles5.

Deuil : du bas latin dolus de dolere : souffrir - Larousse

(1995) «état de perte d’un être cher» ; Freud S. (1917)

«réaction à la perte d’un objet d’attachement» ; Hanus

M. (1976) «le deuil exprime toutes les relations et atti-

tudes consécutives à une perte ou à une séparation».

Travail de deuil : «Processus intra psychique, consécutif

à la perte d’un objet d’attachement et par lequel le sujet

réussit progressivement à se détacher de celui-ci»6.Le tra-

vail de deuil est consécutif à la perte - et pas unique-

ment lorsqu’elle est provoquée par la mort - à toute

perte, en particulier d’une valeur, dès lors que ce qui

est perdu avait grande importance pour celui qui en

est frappé7. Le travail de deuil est terminé quand l’en-

deuillé peut «remplacer l’absence effective par une pré-

sence intérieure». Ce travail mobilise une grande éner-

gie qui démobilise pour le reste8.

Pré-deuil : désigne ici le temps d’élaboration psychique

de désinvestissement progressif portant sur certaines

pertes précédant la mort physique. Le véritable travail

de deuil ne se vit qu’après la perte effective de la per-

sonne. L’évolution spécifique par pallier de dégrada-

tion de la démence d’Alzheimer amène l’entourage à

vivre un certain nombre de pertes progressives et suc-

cessives qui sont autant de pré-deuils : renoncement à

un destin ou projets communs, à l’image physique anté-

rieure de l’autre, à la communication et aux échanges

avec lui… Le proche est obligé de vivre au jour le jour,

d’investir le présent comme si l’avenir n’existait pas

tout en maintenant une capacité d’espérance,

d’échange, de présence et d’énergie, pour lui-même

et la personne malade.

2LEVESQUE L., ROUX C., LAUZON S. «Alzheimer : comprendre pour mieux aider». Coll. ERPI -1990, p. 262

3BOLWBY J. «Attachement et perte». PUF Paris, 1984

4HANUS M. «les deuils dans la vie», Maloine, 1994, p 89.

5HANUS M. «Les deuils dans la vie». Maloine, 1994 - p. 93

6LAPLANCHE J., PONTALIS J.B. «Vocabulaire de la psychanalyse», PUF

7HANUS M. «Les deuils dans la vie». Maloine, 1994, p. 93

8PILLOT J. «Deuil et pré-deuil». Bulletin JALMAV n° 4, mars 1986 p. 12

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER : ASPECTS SPÉCIFIQUES

DU DEUIL DES AIDANTS NATURELS ET PISTES DE SOUTIEN

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007 79

Il vit une grande part de solitude, d’incertitude. PILLOT

J.9, MAZET P.10 et CORNILLOT P.11 distinguent la capa-

cité d’anticipation de l’être humain (délire anticipa-

toire) du deuil anticipé qui se ferait du vivant de la per-

sonne. Souvent, mort et deuil sont synchrones. La

mort brutale marque la rupture de l’anticipation. A

l’inverse, le deuil préparé permet d’anticiper, sans rup-

ture de relation entre la personne qui vit le deuil et

celle qui est l’objet du deuil bien que non encore

accompli par la mort. Le terme de pré-deuil semble

ici approprié. L’entourage reste impliqué dans la rela-

tion. Certains auteurs ne distinguent pas ce pré-deuil

du deuil anticipé. Ainsi LINDERMANN (1944) nomme

deuil anticipé «les expériences émotionnelles vécues par

certaines personnes avant qu’elles ne perdent un être

cher»12. ALDRICH (1963) définit le deuil d’anticipation

comme «tout deuil qui se produit avant la perte»12, tra-

vaux repris par COSTELLO J. (1996) qui ne fait pas

non plus de distinction en lien avec la mort. On peut

se demander si le débat sur le bien-fondé de «l’antici-

pation de la perte pour augmenter les chances d’obtenir un

ajustement satisfaisant après le décès» décrit par GLICK

& PARKES (1974) ne vient pas de cet amalgame séman-

tique.

Deuil anticipé : «Processus psychologique par lequel peu-

vent passer certains proches déjà pendant l’accompagne-

ment du malade, qui consiste à prendre une grande dis-

tance, réelle ou affective, par rapport au malade, le mettant

déjà au rang des disparus»13. Mécanisme inconscient, il

serait une sorte de mécanisme de défense, de pro-

tection pour l’entourage, visant à un détachement pré-

coce, afin qu’au moment de la mort la perte soit moins

déchirante. Le mourant serait peu à peu désinvesti

avant même d’avoir disparu. Ce phénomène peut être

induit ou renforcé par certaines attitudes médicales

délivrant prématurément aux familles des pronostics

souvent aléatoires et trop rapides, les entraînant à ne

plus pouvoir investir l’autre comme un vivant, entraî-

nant au minimum «un épuisement des motivations, un

rétrécissement de la relation»14 voire une absence totale

de relation. Le lien se rompt à l’initiative du survivant.

Il peut en résulter de la culpabilité, le survivant se pré-

munit contre la fin, la mort mais aussi contre l’antici-

pation heureuse. On pourrait parler de deuil préma-

turé15.

Deuil blanc : désigne ici la réaction à la perte de la

relation d’échange en lien avec une maladie des fonc-

tions supérieures. Certains auteurs comparent les

réactions des familles des personnes atteintes de DTA

à celles des familles qui vivent un deuil (TEUSINK et

MAHLER, 1984). Cependant, au contraire de la mort

qui arrache l’individu à son milieu, la DTA, par son

début insidieux et son évolution graduelle, vient com-

pliquer la phase d’acceptation et fait durer la douleur

(BARNES et AL, 1981) ; ce qui amène un deuil incom-

plet (KAPUST, 1982) ou un veuvage émotif

(LABARGE, 1981)16. Pour POLETTI R.A., «l’accompa-

gnement d’une personne qui, petit à petit, perd ses capa-

cités mentales parce qu’atteinte de sénilité ou de maladie

d’Alzheimer expose au deuil blanc ; ce qui disparaît, ce

dont il faut faire le deuil, c’est avant tout de la relation ver-

bale et de la possibilité de communiquer pleinement avec

la personne atteinte dans son cerveau. D’où pour l’entou-

rage deuil de la relation qui existait avant la maladie, deuil

du rôle, deuil de la normalité, perte de la prédictibilité, perte

du sens»17.

Questionnement et hypothèse

Au terme de cette étape, les questions soulevées à

l’origine du choix des outils d’enquête (forme et fond)

ont été les suivantes :

• Comment l’aidant fait-il face à ces différents moments

chronologiques ?

• A quelles pertes est-il confronté ?

• En quoi les réactions (comportements, émotions,

pensées, actions) aux pertes successives, au fur et à

mesure de cette chronologie, influencent-elles la rela-

tion aidant-aidé ?

• Quelles stratégies d’adaptation utilisent l’aidant pour

faire face au deuil blanc ?

• Qu’est-ce qui favorise le pré-deuil et/ou le deuil anti-

cipé ?

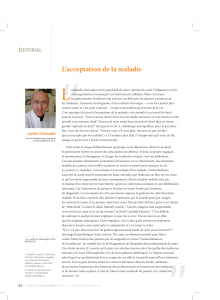

Par projection, l’hypothèse initiale identifiée pouvait

se résumer telle que : la perte de sens, associée à la

perte de la relation (deuil blanc), est à l’origine

d’une rupture de liens (deuil anticipé). Le schéma

ci-après illustre la représentation mentale de départ

de cette étude clinique.

9PILLOT J. Déjà cité

10 MAZET P. Notes de cours D.U. Deuil. Oct. 1996

11 CORNILLOT P. Notes de cours D.U. Deuil. Oct. 1996

12 COSTELLO J. «Le coût émotif des soins palliatifs». European Journal of Palliative care, n° 3, 1996

13 PILLOT J. Déjà cité

14 PILLOT J. Déjà cité

15 CORNILLOT P. Déjà cité

16 Cités par LEVESQUE L., ROUX C., LAUZON S. «Alzheimer : comprendre pour mieux aider». Ed. ERPI - 1990

17 POLETTI R.A., DOBBS B. «Vivre son deuil et croître». Ed. Jouvence, 1993

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007

80

ENQUÊTE AUPRÈS DES AIDANTS

NATURELS

Profil de l’échantillon

Basé sur des questions ouvertes, le guide d’entretien

visait à favoriser la narration de l’histoire de vie autour

des différentes périodes d’adaptation à la maladie de

l’aidé (avant l’annonce du diagnostic - lors de l’annonce

du diagnostic - lors de la décision d’institutionnaliser

l’aidé - lors du séjour dans l’institution - au moment

du décès).

Le lieu d’entretien a été celui choisi par l’aidant, à son

domicile ou dans un lieu institutionnel. La durée

moyenne a été de 1h30 [1h15-2h30] pour un nombre

de 1 à 2 entretiens par aidant.

Avec pour seuls critères d’inclusion le fait d’avoir un

proche atteint de DTA et d’être volontaire pour par-

ticiper à l’enquête, l’échantillon total s’est composé de

27 aidants naturels (tableau ci-contre) habitant en Eure-

et-Loir et Ile-de-France, recrutés soit dans nos services

gériatriques d’exercice, soit par signalement de col-

lègues infirmières, médecins libéraux ou hospitaliers.

La présentation des résultats est proposée par

périodes, mettant en lien concept et propos recueillis.

Deux caractéristiques particulières sont à noter pour

un futur travail :

• 3 aidés sur 27 étaient déjà décédés au moment des

entretiens. Le récit/réminiscence des aidants n’est

pas apparu fondamentalement différent du reste du

groupe, malgré les années écoulées depuis la mort

[3 à 10 ans]. L’acuité émotionnelle reste encore vive.

Les données concernant le deuil après la mort phy-

sique de l’aidé n’ont pas été exploitées puisque hors

sujet pour la majorité de ces aidants.

• Seuls 2 aidants présentant un processus de deuil anti-

cipé (dont 1 en rupture totale de liens clairement

énoncée) ont été inclus difficilement puisque la plu-

part d’entre eux ne viennent plus voir leurs proches

malades. Aucun entretien n’a pu être réalisé auprès

d’autres aidants absents pour mesurer les similitudes

et/ou les différences dans les pertes vécues et les

stratégies d’adaptation adoptées, ce qui serait en soi

un réel travail de prévention de santé publique à

investir avec les réseaux du domicile pour soutenir

cette population particulièrement exposée.

Forme des entretiens

La confidentialité et la restitution non linéaire des

entretiens ont été énoncées à chaque rencontre

comme pré-requis. Le respect des temps de silence a

entraîné soit la reprise de la parole sur un autre aspect,

soit l’approfondissement d’un point cité plus succinc-

tement auparavant, soit l’entrée dans une émotion

contenue jusque-là intérieurement.

Les événements ont été très souvent narrés sponta-

nément, l’un faisant repenser à un autre sans respect

de leur chronologie réelle, maillés de souvenirs très

précis exprimés comme des «détails marquants» dans

leur histoire de vie. Tous les aidants ont exprimé phy-

siquement leurs émotions, tristesse, colère, et joie avec

deux grandes tendances :

• une économie de mouvements, une expression rési-

gnée, monocorde, avec une respiration superficielle

et une charge émotionnelle contenue ; comme si la

route parcourue déjà longue avait aidé à intégrer,

digérer, même si la plupart ont exprimé combien le

fait de prendre ce temps pour en parler avait été

bénéfique. 75 % ont exprimé des émotions de tris-

tesse par des larmes ou sanglots et des silences,

hochements de tête, regards bas ou cherchant le sou-

tien, phrases suspendues, …

• une expression volubile, rythmée, débitée d’un ton vif

voire agressif parfois, passionné, avec une gestuelle

abondante, des émotions de colère, de tristesse, des

comportements de déni, une respiration superficielle

et des regards centrés ou fuyants.

Processus attachement-séparation-deuil chez l’aidant D.T.A.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%