Respiration spontanée : un autre aspect de la ventilation protectrice

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 1

L'anesthésie générale avec blocage neuromusculaire et la ventilation contrôlée

consécutive sont soupçonnées d'être une cause majeure d'atteinte respiratoire.

Outre les paramètres de la ventilation contrôlée, la respiration spontanée

peropératoire pourrait bien être l'une des voies d'amélioration. Cet article présente

des perspectives intéressantes concernant des idées basées sur la littérature.

Ventilation protectrice dans la salle d'opération

Respiration spontanée:

un autre aspect de la ventilation

protectrice peropératoire?

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 2

RESPIRATION SPONTANÉE: UN AUTRE ASPECT DE LA VENTILATION PROTECTRICE PEROPÉRATOIRE?

Ceci s'applique également aussi bien aux patients anesthésiés ayant

des poumons sains qu'aux patients présentant un dysfonctionnement

pulmonaire substantiel. La raison supposée en est le rôle du

diaphragme. En situation de repos pharmacologique, la pression

hydrostatique intra-abdominale pousse contre le diaphragme, ce qui

le déplace davantage vers le crâne, augmentant de fait la pression

de l'antérieur vers le postérieur. Cela contrecarre, voire empêche

les mouvements du diaphragme dans les régions pulmonaires

dépendantes, générant ainsi un déplacement de la ventilation vers

les régions pulmonaires non dépendantes et laissant les régions

pulmonaires dorsales proches du diaphragme moins ventilées ou

atélectatiques. Le moment venu, le volume courant administré

mécaniquement est dirigé principalement vers les parties antérieures

non dépendantes et moins alimentées du poumon, générant de fait

le déséquilibre V/Q mentionné plus tôt5.

...qui s'uniformise

Pendant la respiration spontanée, les parties postérieures du

diaphragme sont plus en mouvement que la plaque de tendon

antérieur, ce qui crée une meilleure ventilation dans les régions

pulmonaires dépendantes, même en position couchée sur le dos.

Ainsi, la correspondance V/Q est meilleure car le diaphragme peut

faire opposition à la compression alvéolaire1,5. L'aération améliorée

des régions pulmonaires juxtadiaphragmatiques est la source d'une

capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) supérieure, associée à une

respiration spontanée1.

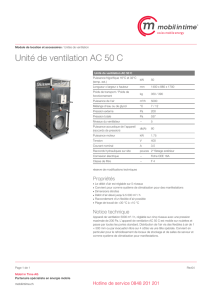

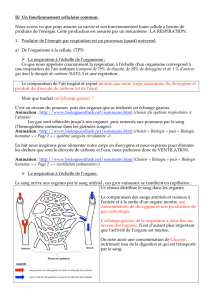

Fig.2: image CT (C) d'un patient aux poumons normalement aérés, représentant la

distribution de l'air dans les régions. Image EIT (D) représentant une distribution

homogène de la ventilation.

Divers aspects de la protection des poumons pendant l'anesthésie

générale ont fait l'objet de débat au cours des dernières années.

Nous avons rassemblé pour vous les éléments probants et

recommandations issus de la littérature. La discussion s'est

principalement centrée sur la ventilation mécanique contrôlée,

qui semble faire l'unanimité puisqu'un grand nombre d'opérations

exigent la relaxation neuromusculaire et requièrent ainsi la mise en

place de méthodes de protection de la ventilation mécanique.

Il convient cependant de prendre en compte le fait que la relaxation

neuromusculaire et la ventilation en pression positive consécutive

(obligatoire) semblent être des facteurs signi catifs, eux-mêmes

entraînant une atteinte respiratoire, voire potentiellement les

complications pulmonaires postopératoires citées plus haut, que la

ventilation protectrice a tendance à contrebalancer. Il ne semblerait

donc pas abérant de se demander si la respiration spontanée aussitôt

que possible vers la n de l'anesthésie générale, voire peu de temps

après la sécurisation des voies aériennes, ne serait pas plus béné que.

Conseil : pour plus d'informations techniques de référence,

consultez notre livre électronique «Perspectives technologiques».

Une distribution inégale...

Des études d'imagerie menées chez les animaux ont démontré que

la ventilation n'est pas répartie de manière physiologique pendant

la ventilation obligatoire continue (CMV). Au cours de la CMV,

la ventilation passe vers les régions pulmonaires antérieures, non

dépendantes et moins alimentées, ce qui entraîne le déséquilibre

du rapport ventilation/perfusion (V/Q), phénomène bien connu1.

Fig. 1 : image CT (A) d'un patient souffrant de collapsus pulmonaire dorsal,

représentant la distribution de l'air dans les régions. Image EIT (A) d'un patient

souffrant d'une atteinte pulmonaire comparable, représentant la distribution de la

ventilation dans les régions.

A. Collapsus pulmonaire, B. Collapsus pulmonaire, par image EIT

par image CT

C. Poumon normalement aéré,

par image CT

10%

40%

41%

9%

6%

38%

54%

2%

D. Poumon normalement aéré, par image EIT

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 3

RESPIRATION SPONTANÉE: UN AUTRE ASPECT DE LA VENTILATION PROTECTRICE PEROPÉRATOIRE?

Excursion diaphragmatique

Les informations ci-dessus ont également été conrmées par une

recherche étudiant l'excursion diaphragmatique par radioscopie

diaphragmatique pendant la respiration spontanée et pendant la

ventilation en pression positive. Le diaphragme était divisé en trois

segments: supérieur (ventral, non dépendant), central et inférieur

(dorsal, dépendant) an d'analyser les différences. Pendant la

respiration spontanée normale, l'excursion diaphragmatique totale

était signicativement supérieure par rapport aux inspirations

en pression positive. Les données de cette étude montrent

clairement qu'en cas de respiration spontanée, la majeure partie de

l'excursion diaphragmatique est observée dans la région inférieure,

dépendante, qu'il s'agisse d'une inspiration normale ou profonde.

Pendant la ventilation en pression positive, l'excursion

diaphragmatique était moins présente dans la partie inférieure

dépendante, mais plutôt dans la partie supérieure non dépendante,

lorsque des volumes courants inférieurs étaient appliqués.

Ce n'est qu'avec l'application de volumes courants plus importants

que l'excursion diaphragmatique était plus ou moins égale dans

les parties supérieure et inférieure du diaphragme2. Ce point est

tout à fait notable dans le cadre des discussions sur la ventilation

pulmonaire protectrice, qui requiert des volumes courants réduits.

Aide nécessaire

Il semble que la respiration spontanée puisse être la source

de meilleures conditions de ventilateur par rapport à la CMV.

Mais pendant une intervention chirurgicale, les anesthésiques,

notamment les opioïdes, gênent la respiration spontanée parce

qu'ils génèrent une dépression respiratoire7. La comparaison

entre l'anesthésie générale utilisant l'isourane ou le sévourane

avec la ventilation en pression positive (VPP) ou la respiration

spontanée a permis de noter que la VPP a offert de meilleurs

résultats respiratoires par rapport à la respiration spontanée,

spécialement en ce qui concerne l'oxygénation et le CO2 expiré.

Aucune différence n'a été observée concernant les paramètres

hémodynamiques. Toutefois, lors de cette étude, les tentatives de

respiration spontanée n'étaient assistées par aucun moyen actif8.

Brimacombe et al. ont réalisé des tests an de déterminer si l'aide

inspiratoire avec PEP permettrait d'obtenir de meilleurs résultats

par rapport à l'application de CPAP uniquement, sans assistance

en volume courant. Les résultats montrent clairement que l'aide

inspiratoire entraîne une saturation supérieure en oxygène, des valeurs

de CO2 expiré inférieures et des volumes courants expirés supérieurs

par rapport à une CPAP sans assistance en volume courant, offrant

ainsi un échange gazeux plus ecace3. Dans un autre essai, Bosek

et al. ont déterminé que l'aide inspiratoire avec une pression titrée

pour produire un Vt proche de la normale (physiologique) améliore

l'ecacité de la respiration spontanée pendant l'anesthésie par

inhalation, car elle abaisse la fréquence respiratoire et la PaCO2 tout

en préservant l'homéostase hémodynamique4.

Mais la respiration spontanée peropératoire renferme un autre

aspect qui s'étend jusqu'à la période postopératoire. L'essai

mentionné plus tôt par Keller et al. a également déterminé que le

délai d'émergence de l'anesthésie générale avec sévourane a été

réduit de 12minutes à 6minutes lorsque les patients respiraient

spontanément pendant l'anesthésie générale8. Cette découverte a

été tout récemment conrmée par un ECR de Capdevilla et al., qui

suggère que l'aide inspiratoire peropératoire chez les patients avec

masque laryngé réduit le délai d'émergence de l'anesthésie ainsi que

la consommation de propofol par rapport à la ventilation obligatoire

continue. En outre, ils ont déterminé que l'aide inspiratoire améliorait

la fonction respiratoire et ne causait aucun effet secondaire6.

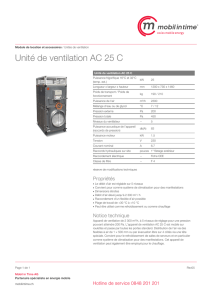

Fig.3: L'activité diaphragmatique pendant la respiration spontanée favorise la

redistribution du gaz dans les zones dépendantes, bien alimentées.

Position du diaphragme

après l'expiration

Position du diaphragme

après l'inspiration

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 4

RESPIRATION SPONTANÉE: UN AUTRE ASPECT DE LA VENTILATION PROTECTRICE PEROPÉRATOIRE?

CONCLUSION

Les informations contenues dans ce document ont pour objet de présenter la respiration spontanée comme

un composant potentiellement intéressant de la ventilation protectrice des poumons en salle d'opération pour

une meilleure distribution de la ventilation. Cependant, si la ventilation mécanique reste également à envisager,

voire une nécessité absolue pour divers patients et opérations, la respiration spontanée pourrait constituer

une option de choix à l'avenir pour encore plus d'indications qu'on ne le prévoit aujourd'hui. Des recherches

supplémentaires sont nécessaires pour déterminer ces indications et apporter des éléments probants de

l'ecacité de la respiration spontanée en ventilation peropératoire.

9102245

IMPRINT

ALLEMAGNE

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23542Lübeck

www.draeger.com

Plus d'infos sur notre site Web

– plus d'informations sur la ventilation protectrice en phase de récupération/de réveil

– plus d'informations sur la ventilation protectrice en phase de maintien

– plus d'informations sur la ventilation protectrice en phase d'induction

– vue d'ensemble de la ventilation protectrice

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 5

RESPIRATION SPONTANÉE: UN AUTRE ASPECT DE LA VENTILATION PROTECTRICE PEROPÉRATOIRE?

1. Neumann P, Wrigge H, Zinserling J, et al. Spontaneous breathing affects the spatial ventilation and perfusion distribution during mechanical ventilatory support. Crit

Care Med. 2005 May;33(5):1090-5. Lien

2. Kleinman BS, Frey K, VanDrunen M, et al. Motion of the diaphragm in patients with chronic obstructive pulmonary disease while spontaneously breathing versus during

positive pressure breathing after anesthesia and neuromuscular blockade. Anesthesiology. 2002 Aug;97(2):298-305. Lien

3. Brimacombe J, Keller C, Hörmann C. Pressure support ventilation versus continuous positive airway pressure with the laryngeal mask airway: a randomized crossover

study of anesthetized adult patients. Anesthesiology. 2000 Jun;92(6):1621-3. Lien

4. Bosek V1, Roy L, Smith RA. Pressure support improves eciency of spontaneous breathing during inhalation anesthesia. J Clin Anesth. 1996 Feb;8(1):9-12. Lien

5. Putensen C, Muders T, Varelmann D, Wrigge H. The impact of spontaneous breathing during mechanical ventilation. Curr Opin Crit Care. 2006 Feb;12(1):13-8. Lien

6. Capdevila X, Jung B, Bernard N, et al. Effects of pressure support ventilation mode on emergence time and intra-operative ventilatory function: a randomized controlled

trial. PLoS One. 2014 Dec 23;9(12):e115139. Lien

7. Dahan A, Aarts L, Smith TW. Incidence, Reversal, and Prevention of Opioid-induced Respiratory Depression. Anesthesiology. 2010 Jan;112(1):226-38. Lien

8. Keller C, Sparr HJ, Luger TJ, Brimacombe J. Patient outcomes with positive pressure versus spontaneous ventilation in non-paralysed adults with the laryngeal mask.

Can J Anaesth. 1998 Jun;45(6):564-7. Lien

RÉFÉRENCES

1

/

5

100%